- 柳孜隋唐大运河码头遗址

- 首页

-

- 百科

-

- 发动机系统

-

- 柳孜隋唐大运河码头遗址

柳孜隋唐大运河码头遗址

中文名

柳孜隋唐大运河码头遗址

类型

遗址

-

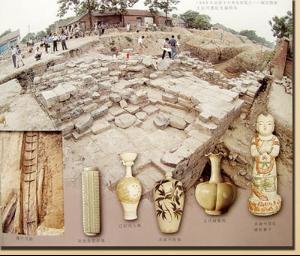

1998年,安徽省 淮北市濉溪县南部的宿州——永城公路正在紧张的施工中,当公路修至 铁佛镇柳孜集村(现属 百善镇)时,有一段路需要从热闹的集市穿过。当地农民在拆除房屋时发现屋基下有摆放整齐的一块块条石,这些条石对于搬迁的农民用于新房的建造无疑是件好事。于是一块又一块的条石被挖出来,但取了一层又一层,总是取之不尽,这让村民们感到不可思议,一时传言四起。

1998年,安徽省 淮北市濉溪县南部的宿州——永城公路正在紧张的施工中,当公路修至 铁佛镇柳孜集村(现属 百善镇)时,有一段路需要从热闹的集市穿过。当地农民在拆除房屋时发现屋基下有摆放整齐的一块块条石,这些条石对于搬迁的农民用于新房的建造无疑是件好事。于是一块又一块的条石被挖出来,但取了一层又一层,总是取之不尽,这让村民们感到不可思议,一时传言四起。

濉溪县文物管理所得知此事后,迅速向省文物局做了汇报。省文物局立即责成省考古所对柳孜 石砌体进行调查,1999年5月4日,由省市县三级文物部门组成的联合考古队进驻柳孜集,由此揭开了震惊国内外考古界的柳孜大运河码头遗址的神秘面纱。

据清光绪《宿州志》载,明代之前柳孜是个大镇, 新中国成立的时候仍存刻有“ 柳江口码头”的石碑。大诗人白居易游运河,留有“后王何以鉴前王,请看隋堤亡国柳”等名句。而一提“隋堤”,当地老百姓都知道是这条大运河,即史书上说的“ 通济渠”。不过由于缺乏物证。这条只留有堤坝残痕的河道是否是 隋炀帝首开的通济渠一直没能定论。

联合考古队经过仔细勘察,决定把发掘区定在 古运河故道的南侧,在柳孜遗址的东西两边各选一个点进行发掘。一号发掘点很快便发现石构建筑遗址。

“为了保证发掘不出任何偏差,我们冒着高温,一次一次地修正发掘方案。几天的功夫,一座东西长14.3米、南北 宽9米、高5.5米的石砌构物便重见天日。但是更奇特的是在构物基础的西部,竟发现了两艘保存完好的木质沉船,而沉船的东半部却叠压在构物之下。”谈到当年发掘时的情景, 淮北市博物馆的 杨建华仍然感到兴奋,“大家一致认定石砌构物就是一座运河码头,这种在沉船上建造码头的方法,在国内考古史上还从未发现过。”

宽9米、高5.5米的石砌构物便重见天日。但是更奇特的是在构物基础的西部,竟发现了两艘保存完好的木质沉船,而沉船的东半部却叠压在构物之下。”谈到当年发掘时的情景, 淮北市博物馆的 杨建华仍然感到兴奋,“大家一致认定石砌构物就是一座运河码头,这种在沉船上建造码头的方法,在国内考古史上还从未发现过。”

随后,考古队又在二号区发掘出几艘沉船及大批精美的古陶瓷器,出土瓷器几乎涵盖了当时全国著名的 寿州窑、古州窑、 耀州窑、 磁州窑、景德镇窑、定窑、建窑、 越窑、肖窑、长沙窑、均窑等十几个窑口。仅釉色就有黄、青、白、黑、白底黑花、酱色等8种以上。也有少数印花、划花、 刻花、三彩、窑变、点彩和队贴等装饰。古代各地名窑如此集中出土,非常鲜见。在联合考古队历时200余天的发掘中,发现宋代货运码头一处,唐代沉船8条,大量唐宋时期的陶瓷器皿。当时的国

家文物局常委副局长郑欣淼指出,这次发掘所获是我国大运河考古最重大、最有成果的发现,其意义在于:一是确认了隋炀帝开凿通济渠的流经路线;二是进一步证明了 隋唐大运河是古今中外的奇迹之一,它和 长城一样,无愧为中华民族古代文明的象征;三是为研究当时的政治、经济、文化、商贸、瓷器出口外运等提供了重要的实物材料。 柳孜码头遗址随后被评为“1999年全国十大考古 新发现”,2001年被国务院列为“国家重点 文物保护单位”。现在,柳孜运河遗址出土的大量 珍贵文物已得到妥善保管和保护,淮北市、濉溪县两级政府正在积极运作柳孜遗址的保护、研究、开发、利用等工作,并已取得初步成效。

-

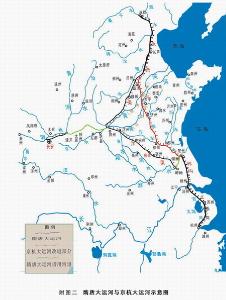

大运河的形成阶段,也是最重要的阶段,是隋炀帝时期开凿的大运河。 隋灭陈完成中国统一,继隋炀帝杨广即位,为巩固国家统一,更好的控制江南地区,使 长江三角洲地区丰富的物资为中央政府掌握,更由于隋中央政府对江淮经济的依赖,隋炀帝下令开凿大运河。 隋炀帝开凿大运河,始于 公元605年。公元604年,隋炀帝杨广离开京都长安,到洛阳考察。605年即 力排众议,下令着手两项重大工程:一是将首都由长安迁往洛阳;二是征调民工百万,由杰出工程专家 宇文恺主持,开凿大运河。主要是开通通济渠和 永济渠。 通济渠公元605年开凿。分东西两段:西段自今洛阳西郊引洛河和谷水入隋唐大运河黄河;东段自荥阳汜水,引黄河后,循汴水(原淮河支流),经商丘、宿县、 泗县入淮河。 永济渠公元608年开凿。利用 沁河、淇水、 卫河水源,引水通航至天津,继溯永定河通涿郡(今北京)。 610年,继开江 南运河。开通镇江至杭州段,长400公里。这样,从首都洛阳到江都、到浙江杭州全长1700公里的河道,可以直通船舶, 畅行无阻。 至此,以首都洛阳为中心,以通济渠、永济渠为“人”字状两大撇捺延伸,并通过 邗沟和 江南河,沟通了海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大河流。北通涿郡(今北京),南达余杭(今杭州),主航道全长2700公里,沟通中国南北和东部、中部的水运大动脉已经形成。

大运河的形成阶段,也是最重要的阶段,是隋炀帝时期开凿的大运河。 隋灭陈完成中国统一,继隋炀帝杨广即位,为巩固国家统一,更好的控制江南地区,使 长江三角洲地区丰富的物资为中央政府掌握,更由于隋中央政府对江淮经济的依赖,隋炀帝下令开凿大运河。 隋炀帝开凿大运河,始于 公元605年。公元604年,隋炀帝杨广离开京都长安,到洛阳考察。605年即 力排众议,下令着手两项重大工程:一是将首都由长安迁往洛阳;二是征调民工百万,由杰出工程专家 宇文恺主持,开凿大运河。主要是开通通济渠和 永济渠。 通济渠公元605年开凿。分东西两段:西段自今洛阳西郊引洛河和谷水入隋唐大运河黄河;东段自荥阳汜水,引黄河后,循汴水(原淮河支流),经商丘、宿县、 泗县入淮河。 永济渠公元608年开凿。利用 沁河、淇水、 卫河水源,引水通航至天津,继溯永定河通涿郡(今北京)。 610年,继开江 南运河。开通镇江至杭州段,长400公里。这样,从首都洛阳到江都、到浙江杭州全长1700公里的河道,可以直通船舶, 畅行无阻。 至此,以首都洛阳为中心,以通济渠、永济渠为“人”字状两大撇捺延伸,并通过 邗沟和 江南河,沟通了海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大河流。北通涿郡(今北京),南达余杭(今杭州),主航道全长2700公里,沟通中国南北和东部、中部的水运大动脉已经形成。

相关百科

-

福建省昙石山遗址博物馆

2025-11-03 12:01:55 查看详情 -

阜城县码头镇司庄蜡厂

2025-11-03 12:01:55 查看详情

求购

求购