- 上海话

上海话

简介

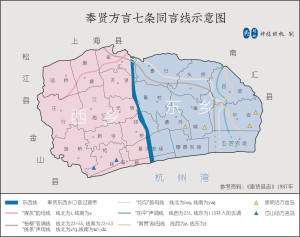

上海地区方言分区图上海话是现代吴语地区的最有影响力的方言之一。这不仅是因上海的城市地位,更是由上海闲话的历史形成和特点决定的。狭义上的上海闲话仅指“上海市区话”,广义的上海方言共计有七种主要方言:1:上海市区方言(狭义的上海方言、上海市区话)、2:浦东方言

上海地区方言分区图上海话是现代吴语地区的最有影响力的方言之一。这不仅是因上海的城市地位,更是由上海闲话的历史形成和特点决定的。狭义上的上海闲话仅指“上海市区话”,广义的上海方言共计有七种主要方言:1:上海市区方言(狭义的上海方言、上海市区话)、2:浦东方言

(浦东话)、3:青浦方言(青浦话)、4:松江方言(松江话)、5:嘉定方言(嘉定话)、6:崇明方言(崇明话)、7:金山方言(金山话)、8:吴江方言(吴江话)。

上海旧属松江府,曾隶属嘉兴辖下,语言以嘉兴话为主。松江府成立后,松江地区方言在嘉兴话的基础上独立发展,形成吴语中发展相对滞后的松江话。根据《松江府志》记载:明代是“府城视上海为轻,视嘉兴为重”。而到清朝则是“府城视上海为轻,视苏州为重”。苏州话因其权威性和丰富的文学形式(吴语小说、传奇、弹词和民歌等)对上海话也有过重要影响。是造成上海话语音简化并成为各地吴语“最大公约数”和代表音之一。上海话的语音、词汇和语法结构都十分易于其他吴语使用者理解。所以上海话有成为吴语起码是北吴语地区的通用语的基础和趋势,曾经在80年代前成为长三角地区通用语。由于推广普通话,上海话在吴语区的影响力有所降低,主要原因是强制推广普通话,使得普通话取代了方言的作为主要的沟通工具。

和众多吴语系方言一样,上海话保留了更多古汉语因素。【1】老派上海话有入声、有浊音。拥有“四声八调”即“阴平/阴上/阴去/阴入/阳平/阳上/阳去/阳入”。平上去入,清浊对立而分阴阳,是为“平仄”。而中原地区只有山西话(晋语)保留入声。普通话则不计平仄。老派上海话声调如下:[阴平]东;[阳平]同;[阴上]懂;[阳上]动;[阴去]冻;[阳去]洞;[阴入]督;[阳入]毒。【2】上海话拥有强迫性的规则连续变调。【3】老派上海话尖团分化,保留尖团音。【4】上海话的词汇和语法等是历史积累和文明延续的必然结果,带有丰富的感情色彩。

分类

市区话

上海地区方言分布图上海市中心区(1984年前中心市区十个区的范围)的大部分地区原属松江府上海县的一部分。市中心南市区的中心地域原是松江府上海县的县城,1843年市区被辟为通商口岸,以后的一百多年,外地移民大量涌入。1852年当时整个上海县当然也包括上海县县城总人口是544 413人,一百年以后的1958年,仅市区人口就有6 147 600人其中本地籍人口只占总人口数的15%(上海市统计局1980)。上海开埠后移民大量涌入,各路移民的语言对上海话造成了一番影响,尤以宁波话为重。因为宁波人数量大、且有社会地位,上海市区话的第一人称复数“阿拉”即来自宁波话。新上海话继承了老上海话的基本特色,融合了北部吴语的主流特征,成为太湖片吴语区发展最快的方言。

上海地区方言分布图上海市中心区(1984年前中心市区十个区的范围)的大部分地区原属松江府上海县的一部分。市中心南市区的中心地域原是松江府上海县的县城,1843年市区被辟为通商口岸,以后的一百多年,外地移民大量涌入。1852年当时整个上海县当然也包括上海县县城总人口是544 413人,一百年以后的1958年,仅市区人口就有6 147 600人其中本地籍人口只占总人口数的15%(上海市统计局1980)。上海开埠后移民大量涌入,各路移民的语言对上海话造成了一番影响,尤以宁波话为重。因为宁波人数量大、且有社会地位,上海市区话的第一人称复数“阿拉”即来自宁波话。新上海话继承了老上海话的基本特色,融合了北部吴语的主流特征,成为太湖片吴语区发展最快的方言。

松江话

奉贤方言7条同言线示意图松江话,覆盖范围包括:松江、金山、青浦、闵行、奉贤五区以及嘉定区的小部分。以松江镇代表的松江方言与上海市区(老派)相比,声韵母差异极小,只是声调有些不同。所以从语言学角度看,松江话确是上海话的源头,是有充分理由的。相对上海话的强势,松江话长期以来受到忽视,常被称作上海本地话或松江话、青浦话、金山话、奉贤话,一直没有一个统一的认识。松江话与上海市中心区不同,其包含声母34个,韵母50个,声调8个。

奉贤方言7条同言线示意图松江话,覆盖范围包括:松江、金山、青浦、闵行、奉贤五区以及嘉定区的小部分。以松江镇代表的松江方言与上海市区(老派)相比,声韵母差异极小,只是声调有些不同。所以从语言学角度看,松江话确是上海话的源头,是有充分理由的。相对上海话的强势,松江话长期以来受到忽视,常被称作上海本地话或松江话、青浦话、金山话、奉贤话,一直没有一个统一的认识。松江话与上海市中心区不同,其包含声母34个,韵母50个,声调8个。

崇明话

崇明话由于四面环水,比较不易受外部方言影响,因而是吴语北部边界地区比较稳定、比较古老的、很有特点的一种方言。它与上海市及其他郊县的方言有较大区别,而和启东、海门话基本相同。 崇明方言和上海话比较,主要是保留较多的古浊塞擦音。例如:陈≠神,除≠时,住≠自等;上海话则陈=神,除=时,住=自。还有,崇明方言保留一些古匣喻两母的区别,例如:河≠湖,上海话则河=湖。在声调上,崇明方言保留古音平上去入各分阴阳的8个调类,上海话则只有5个调类。崇明话使用的范围基本包括在本岛以及江苏启东,海门,南通,张家港北边沿江几个小镇(锦丰、乐余、三兴、兆丰、农场、南丰)等地。随着大量的崇明人在市区工作或是安家立业,在上海宝山(共富,呼玛,泗塘,大场等),和闸北(彭浦)等地也有这大量说崇明话的人。

嘉定话

嘉定方言传统范围如下: 嘉定区全境宝山区西部,中部青浦区极少部分(吴淞江以北地区) ,江苏省昆山市花桥镇部分地区,江苏省太仓市浏河镇部分地区。语言层次结构如下: 汉藏语系-->汉语族-->吴语-->太湖片-->苏沪嘉小片-->嘉定方言。

浦东话

浦东话即所谓浦东方言,它属吴语系太湖片苏沪嘉小片旧松江府音系上海话语支。原南汇县和川沙县(沿江片除外)及原上海县黄浦江以东的三林(仅包括解放初从南汇划入三林的地区)、陈行、杜行,奉贤区的四团镇、平安镇等地区,方言差异较小,通称“浦东闲话”。浦东音系和其他邻近音系,如旧松江府音系、旧太仓州、苏州府音系以及上海市区音系相比,有以下特点: (1)单字调有7种调值,其中阳上很不稳定,古浊声母上声字大部分今归阳平为113调,一部分归阳去,读13调。(2)两字组连读变调里,前字为阴上和阳去;阳上和阳去的变调行为分别相同。前率为阳平,后字为平声、上声的组合,变调行为是 22 23。 (3)有缩气音?b?d? 声母,它们分别跟中古的“帮”、“端”、“见”母字对应,没有不送气的p、t。如:“宝”、“党”、“脚”三字的声母读音和上海市区话、旧苏州府音系、旧太仓州音系不同。(4)唇擦音一般是Φ-β-?β-。老年人“呼”、“户”、“乌”三字是用双唇发育的,年龄稍轻的人为f-,V一?-或hu-、hu-、?-。总之,这组声母的读者在字的分配上一直是很混乱的。(5)分尖团音。精≠经,小≠晓,秋≠丘,齐≠旗。(6)入声韵比较丰富,类别很细,如开口呼入声韵里,哭≠壳≠客≠掐≠磕≠刻≠渴。另外,笔≠壁,立≠粒。 (7)古遇摄合口知、照三组和日母字的韵母是y,如“书”、“树”、“如”的韵母。 (8)Φ-、β-不能跟-oy、o?两韵相拼,古通摄非组字,今读为hoη(风)、hoη(缝)、ho?(福)、ho?(伏),因而蜂=烘、冯=红。

金山话

上海方言金山方言传统范围如下:

上海方言金山方言传统范围如下:

金山区和奉贤区西部和金山接壤的浙江省嘉善县,平湖县地块

语言层次结构如下:

汉藏语系-->汉语族-->吴语-->太湖片-->苏沪嘉小片-->金山方言

状况:

略懂人口:400万(上海境内仅金山,奉贤,松江,闵行,浦东,南汇等地人可懂,浙江嘉善,平湖,海盐亦可懂)

听懂人口:120万(方言区域及周边小范围)

使用人口:<40万(方言区域内6岁以上人口)

熟练使用人口:<20万(方言区域内14岁以上人口)

方言精通人士或语言专家:小于0。01万(几乎没有专人研究)

方言态势:

上海境内使用人数最少的方言,甚至有人认为金山话是松江方言的分支。但是还是和松江话有较大差别,故而归为独立方言。并且与上海境内其它方言不能互通。若有金山人和嘉定人通婚,语言不能互通而只能用上海市区方言或汉语普通话交流,那绝对不是笑话。 使用人数虽少,但是因为该地区受市区和外省市影像较小,因而是除崇明话外较稳定的一个方言,不少小孩的启蒙语言也是金山话。

按退化态势方言消失时间

按趋势:2300年以前(与崇明话相似,乐观地看也可以传承10代,不过能够再传承5~6代已属幸运)

加强挽救力度,把保护方言当做保护文化资源来做事:无期限

变数:过度的城市化也将导致金山话的消亡

吴江话

吴江话(苏州市下辖)吴江属于吴语区,吴江话与北方话之间存在着亲属关系,因而吴江话中还保留着古语音。例如:教(gao)书先生(shang)是吴(ng)江(gang)人(ning),在房间(gai)里讲(gang)话(wo),外面敲(kao)门声又大(du),把小孩打觉(gao)了。又如,蚊wen(meng),花hua(ho),虾xia(ho),蟹xie(ha),骂ma(mo),红颜yan(ai)色,忘wang(mang)记,太tai(ta)湖,撑cheng(chang)船,错cuo(cu)过机会。普通话中很多发j声的字,在上古时是发g声的。例如:暑假jia(今吴音,ga下同),胶jiao(gao)水,拣jian(gai)菜,家jia(ga)。

历史

形成时期(南宋-元)

上海话源于松江话,有700年的历史。上海的人口聚落是因上海浦而得名的。上海浦就是今从龙华到 外白渡桥一段的 黄浦江。上海方言是自从有了上海浦、有了上海人的聚居才形成的。古代在长江出海处的三角洲上,有一条自西向东、水势好大的松江(即 吴淞江, 苏州河),在其下游近入海处,有上海浦和 下海浦两支流。以“上海”相称的聚落,最早见于北宋熙宁十年(1077)。当时在 华亭县的东北方,有一个名叫“上海务”的管理酒类买卖和征酒税的集市,其他大约在今上海老城区的东北侧。东边就是上海滩。距今900多年。

后来到了南宋,吴淞江开始淤塞,原来在吴淞江上的大港口青龙镇为上海务所替代,政府在上海设立主管商船税收的市舶务,宋元之交,上海已经发展为华亭县东北的大镇。到了元至正二十八年(1291),析华亭县东北五乡为上海县时,县治就在宋代的上海务处,在这里形成了一个规模较大的聚居中心,一种有别于松江方言的上海方言就形成了。

扩散时期(明-清中期)

大致就在原上海县的地域内,县治的人口向周围逐渐扩散,在明代就形成了一个有别于松江方言的上海方言区。 因此,上海方言最有权威和代表性的是上海老城区方言。当然,上海县原是松江府的一部分,其人口主要是从松江地区扩散而来,这样,上海话也是松江方言在黄浦江流域的一个辩题。长期以来,府城松江方言也一直是上海话的权威方言。

历史上苏州府和嘉兴府是两个大府,经济发达,文化繁荣,松江府却比较落后,而上海地区又是在近海滩,所以就整个松江地域的方言来说在太湖片里发展是很缓慢地,上海方言更为古老。它保留着许多松江方言留给它的很古老的语音和词语。

融合时期(清末-民国)

由于上海面临东海,在清末碰上了特殊的机遇,1843年上海被迫开埠以后,成为一个自由发展的租界,有相当长时间的市民自治,使上海迅速变成一个国际大都市、金融中心,庞大移民和高速经济的冲刷,使上海话一跃成为太湖片吴语区发展最快的语言。近一百五十年来,上海话和上海这个城市一样突飞猛进,上海话中的一些要素在短短的两三代人里就可以看到较重大的变化轨迹,这在国内的近代语言发展史上是独一无二的。

上海开埠后移民大量涌入,各路移民的语言对上海话造成了一番影响,尤以苏州话和宁波话为重。苏州话因其权威性和丰富的文学形式(吴语小说、传奇、弹词和民歌等)对上海话也有过重要影响。而宁波移民较多,上海话的第一人称复数“阿拉”和较多粗话脏话即来自宁波话。这样,形成以上海本地话(松江话)为主,多种吴语方言(苏州话、宁波话为主)的共存、混杂和融合的新上海话。新上海话继承了老上海话的基本特色,融合了北部吴语的主流特征,一跃成为太湖片吴语区发展最快的方言,也替代传统的苏州话成为最有影响力的吴语方言,并与苏州话一起成为当代吴语的代表方言。

由于缺乏专门的上海话教育和人口迁移,造成了上海话语音简化并成为各地吴语“最大公约数”和代表音。其他吴语使用者易于理解上海话的语音、词汇和语法结构。所以上海话有成为吴语起码是北吴语地区的通用语的基础和趋势,曾经在80年代前成为长三角地区通用语。

20世纪30年代是上海话的黄金时期。和香港类似,上海的作家们意译或者音译很多英文单词,用到书面文本中去,通过当时上海极其发达的各种平面媒体进行传播,然后被普通话吸收。

现状

上海话曾被认为是最有影响及有代表性的吴语方言之一,由于人口融合带来的快速蜕变以及普通话的推行,上海话同其它吴语方言相比,迅速异变、官化,已经越来越失去吴语的代表性及特性,懒音现象十分严重,青少年吴语能力普遍低下,民众开始怀疑上海话的代表地位。

但近二十年来,由于普通话的推广与对普通话的依赖,上海话的造词能力严重衰退,只出现了一个语式“勿要忒……”,以及“淘浆糊”等屈指可数的几个新词。

由于缺乏母语教育,吴语各地方言不同程度上都存在有“懒音”现象,如上海话,原普遍分尖团,几乎消失,苏州话中亦开始出现此现象;疑母脱落现象十分普遍,上海话自称代词“我”ngu,许多青年发音时疑母脱落发音成wu。另外,清浊相混现象也时有发生,如“期”。(详见“懒音”词条)

从1980年代后期开始,上海各学校统一用普通话授课,很多学校对说方言的行为扣品行分处理。可以说是“进了学校门儿,就到了北京城儿”了。另外在媒体传播方面,政府取消了几乎所有广播电台和电视节目中的上海话内容。90年代初,上海话的电视连续剧《孽债》受到上海观众的欢迎。但是第二部沪语连续剧在开播之前被叫停,后来只播出了普通话配音版本。在近几年上海的电视荧屏上也出现了一些以上海话为主要语言的情景喜剧,如《老娘舅》等。很多上海话培训部也因为学员不够而关门。著名沪剧演员马莉莉发现已经很难招聘到发音合格的年轻沪剧演员,对此她曾提出建议,要求对上海话进行保护。时任上海市委书记陈良宇对此做了肯定的批示。

2001年,网上方言保护运动发起人上海闲话abc发表《吴语文化价值及推广普通话文化缺陷》一文揭开了吴语保护运动的序幕。 2005年以来,上海舆论界“保卫上海话”的呼声也越来越高。 近几年来,部分上海市民与有识之士强烈要求政府保护海派文化与方言,许多上海人之间只用上海话交流,拒绝普通话。在义务教育中加入选学科目,乡土地理。更有学者编撰上海方言词典,揭开上海方言背后一个个传奇的故事。面对政府的消极态度以及大量外来人口的不断涌入和全中国对上海人与上海话存在莫名的偏见与排斥,有人担忧上海话和海派文化仍危在旦夕。

当今许多上海的儿童已经无法全部使用上海话和他人沟通了,甚至出现全然不会讲的情形。《新民晚报》某文认为“在浦东讲上海话是没文化的表现”。招致上海本地人广泛批评。对于日益增长的保护传统上海话的舆论呼声,上海市的教育部门已经采取了一些措施,比如在主要的公立幼儿园内,都配置了上海话的教师。儿童们每周会有一节上海话的课程。上海话的处境极为严峻,有可能会是中国主要方言中最早消失的一个。有人认为,上海作为中国最繁华,经济及文化最发达的地区,推广普通话,在促进经济发展,减少人与人之间沟通障碍方面确实起到了非常重要的作用,但也有人也认为这会造成传统方言的消失,以及传统地域文化的消失。部分上海人尤其是一些年轻人开始质疑方言对促进经济发展是否会带来阻碍,并对上海话的处境表示不满。客观事实表明,上海话遭到了严重的区别对待和不公正的待遇,以此在社会上也引发了不少风波,影响最大的是2009年年底的“团团门”事件,对此事件的处理结果也使部分上海市民开始怀疑相关部门特别注重在上海推广普通话的动机。

2011年,第一本上海方言小说《弄堂》出版。许多讲得出却写不出的上海话,都可以写了。特别重要是这本书使用上海话正字,标注上海话音标。这样保护上海话又进一步。

语音

上海话内部有分歧,主要以年龄区别老派、中派和新派。

老派

声母27个,韵母51个,声调6个(阴平、阴上、阴去、阳去、阴入、阳入)

中派

声母28个,韵母43个,声调5个(阴平、阴去、阳去、阴入、阳入)

新派

声母28个,韵母32个,声调5个(阴平、阴去、阳去、阴入、阳入)

声调

上海方言“声调向重音化倾向进化。上海话的声调从8个合并成5个,实际上只余下一个降调(阴平)和一个平升调,变得十分简单。这使得上海人读声调时,自由变体可以相当宽泛,如降调读成‘53’‘51’‘552’都不影响听感,平升调读成平降升调也不会影响理解。语音随着词汇语法词双音节连调成为主流以后,上海话在吴语中最快进化到“延伸式”连调,后字都失去了独立的声调而弱化粘着,重又向屈折语变化。前字有声调音位的作用,除此以外,只有一高一低或一低一高,上海话语流中的语音词读音已像日语的读法。 上海话语的语流中,相对稳定的音位有两类,一类是声母,一类是前字声调,这两类为首的音位对上海话语音正起着重要的稳定作用。”(钱乃荣《上海语言发展史》)。上海话曾被认为是最有影响及有代表性的吴语方言之一,由于人口融合带来的快速蜕变,已经越来越失去吴语的代表性及特性。

上海方言“声调向重音化倾向进化。上海话的声调从8个合并成5个,实际上只余下一个降调(阴平)和一个平升调,变得十分简单。这使得上海人读声调时,自由变体可以相当宽泛,如降调读成‘53’‘51’‘552’都不影响听感,平升调读成平降升调也不会影响理解。语音随着词汇语法词双音节连调成为主流以后,上海话在吴语中最快进化到“延伸式”连调,后字都失去了独立的声调而弱化粘着,重又向屈折语变化。前字有声调音位的作用,除此以外,只有一高一低或一低一高,上海话语流中的语音词读音已像日语的读法。 上海话语的语流中,相对稳定的音位有两类,一类是声母,一类是前字声调,这两类为首的音位对上海话语音正起着重要的稳定作用。”(钱乃荣《上海语言发展史》)。上海话曾被认为是最有影响及有代表性的吴语方言之一,由于人口融合带来的快速蜕变,已经越来越失去吴语的代表性及特性。

所以说上海话已成为一种“有调无声”的有音高重音的独特汉语方言。

俚语

这里公布的是上海殖民地核心语词(中文和英语的混合结构,即所谓的洋泾浜英语)所得出的词源学结论(部份结果曾经在十五年前发表在上海《采风》杂志和《新民晚报》),这些语词原先都是江湖隐语,以后才泛化为市井俚语,并且继续成为当下上海方言中最有活力的部分。

所见到的上海方言词典之类的工具书,对这些俚语的来源不甚了解,解释可谓谬误百出。例如,“门槛精”就被望文生义成“门槛”这个建筑部件,并且由此引申出对“门槛”语义的荒谬解释,成为一则典型的学术笑料。其实,“门槛”仅仅是一个注音词而已。上海方言的研究,就此被可笑的学院派学者引向了歧途。这是方言的悲哀,也是地方文化遗产走向末路的象征。

门槛精

MONKEY,英语“猴子”加上汉语词根“精”,猴子精,引申为聪明的、精明的,构成典型的洋泾浜英语。其构词法得基本规则,就是英语读音的中文译名,再加上一个汉语词根。其它与此均可依次类推。

赤佬

CHEAT,欺骗,和中文“佬”的混生词语,一个鲁迅时代最流行的洋泾浜俚语。

小(老)开

小(老)KITE,大小“骗子”之意,以后引申为对有钱人的泛称。

戆大

GANDER,傻瓜,呆鹅,糊涂虫,引申为受骗者,被北方人读作“港都”。

混枪势

“混CHANCE”,CHANCE,机会,混枪势就是混机会,也引申为浑水摸鱼,等等。

发嗲

“发DEAR”,DEAR,亲爱的,可爱的,引申为娇柔的,撒娇的,媚态万千的。

轧朋友

"GET朋友",GET,搞,得到。搞女人,结交异性。“轧”是一个普遍运用的动词,可以进行各种自由组合,如“轧闹猛”(凑热闹)。

拉三

LASSIE,少女,情侣,引申为妓女、卖淫者或生活不检点的青年女子。

慕客

MUG,流氓,引申为嫖客。

大班

大BANKER,大银行家,引申为大老板、富豪。

退灶私

"退JUICE",JUICE为油水和钱财,“退JUICE”的本义,是流氓退还敲诈得来的油水与钱财,后引申为丢脸、失面子。

克拉

COLOUR,色彩,引申为时髦的、衣着光鲜的,仅由于形容上海老小资――“老克拉”(又记为“老克腊”)

接(划)领子

"接LEADS",LEADS,LEAD的复数形式,意为提示,暗示,线索。接LEAD,即得到暗示或暗示(“划”为上海方言,意为给出、抛出)。

着台型

(衣)着DASHING,DASHING本义指穿着打扮很漂亮,后引申为出风头、自我表现,自我炫耀等。

落佻

ROTTER,英国俚语,指无赖、下流胚、可恶的人、讨厌的家伙,名词。后转为形容词,意为无赖的、无耻的、下流的、卑鄙的。

噱头

SHIT,大便、胡说、谎言、大话,蹩脚的商品或表演,引申为吸引观众的低级趣味的表演,引顾客上当的骗局,以及各种华而不实、哗众取宠、引人发笑的手段。

嘎三壶

GOSSIP,聊天,闲谈。

邋遢

LITTER,杂乱、四下乱扔的东西,在公共场合乱扔废物的人,引申为形容词:杂乱、凌乱和不修边幅。

回汤豆腐干

属于比较古旧的上海话,流行于上个世纪七十年代,恋人分手后重新复合,往往被称作“吃回汤豆腐干”。后也泛指一切“吃回头草”的行为。

戏话

请注意新闻里的“笑称”两字,如果阿忆的解释有自嘲的意思,用上海话说,他的言辞就属于“戏话”。“戏话”并非指不真诚的话,言说的人常常由于十分明显的戏谑表征,而令听者会心一笑:“侬格只赤佬,又讲戏话了喏!”

落场水

上海话里“呒啥落场水”即“没有面子”、“收场比较难堪”之意。阿忆如果不是说的“戏话”,复出真的因为是教授收入寒酸的话,那堂堂北大可真的“呒啥落场水”了。

弄松

上海话里捉弄、令人出丑的意思,程度上较“恶作剧”稍轻。明知娱记的镜头对着自己,还要在竞争对手力捧新星的演唱会上“公然”打瞌睡,如果是故意为之,则属于“弄松”对方。“弄松”未必有多大的杀伤力,用北方话说,最多给对方“添个堵”。

粢饭糕

新兴的上海话,指“又痴又烦又搞的女孩”。本事件中最起劲的是“凉粉”,如果人家李宇春的领导真的因为生理原因而在张靓影的演唱会上睡着的――如此,“凉粉”们还要纠缠不休,搞劲十足,那基本上就属于“粢饭糕”了。

挖塞、哇色

从英语worse演变而来,意思即worse的原意:更糟糕、更恶劣。对“挖塞”的通常理解是:心情郁闷、愤懑郁结于胸而不得舒缓。

WORSE,更糟的,更恶劣的,被引申为专门形容心情的难受和恶劣。

例句:从被胡戈“弄松”开始,陈凯歌这一年的心情,用“挖塞”形容,再贴切不过。

坍招势

被人恶搞,最高境界是宽容+自嘲,最大程度地消解恶搞对自身社会评价的降低。面对恶搞,企图用“正搞”对抗,最后的结果就是“坍招势”―――丢面子、下不了台。

“坍招势”原意是“退juice”,juice即英文“油水、钱财”之意,原指流氓退还敲诈来的油水,后在沪语中引申为“丢面子”。

刮三

上海话“比较不堪”的意思,语意近似北方话“咳,这件事整的,可真有点那个……”里边的“那个”―――用上海话表达就是:“××,格桩事体真额有点刮三喏。”

例句:原以为粉丝都是发自肺腑崇拜“教主”的性情中人,哪知道居然混了这么多雇佣粉丝,刮三,邪气刮三,勿要特刮三噢。

豁胖

实力不逮,但硬要做出一副无所不能的样子,谓之“豁胖”,比普通话里“打肿脸充胖子”的同义更浓缩、传神。某年春晚里郭冬临扮演的那个好面子的北方汉子,就是“豁胖”的经典版。

例句:明明魅力、实力没到那个份上,拼命组织庞大的“粉丝团”,不惜以雇佣粉丝注水―――这样的明星,就是在“豁胖”。

奥特曼

Outman也,out和in(时尚、新潮)的意思相对,“奥特曼”即新上海话中“落伍之人”之意。近年日渐式微的金鸡百花奖,就是这么一位“奥特曼”。“奥特曼”的命门并不在于out,而是他从来不向往in,抑或所有人都认为他很out,但偏偏他一直以为自己很in。

头挞

把一个电影人的节日办成这副腔调,应该给他一个“头挞”尝尝。上海话中用手心的前半部分快速但轻微地拍击一个人的后脑勺,即谓之“请伊吃一记头挞”。请别人吃“头挞”在更多时候是虚指,带有浓重的警示作用。比“头挞”程度更甚的,就是“吃生活”了。

神之胡之

上海话中对脑子不清楚、办糊涂事之人的斥责语。例:侬格个人,哪能做事体格能神之胡之!“神之胡之”者有时并非糊涂,而是不知天高地厚,明知冒天下之大不韪仍一意孤行,例如这位真把自己当做“盖万里长城”的始皇帝的主儿。

唐伯虎

新上海话中对欠他人财或者物不肯归还者的戏称。唐:音同“宕(拖欠)”;伯虎:谐音“不付”。

例句:花儿诡辩的话说得够多的了,唯独欠消费者一个“触及灵魂深处”的道歉。故而,花儿就是“唐伯虎”。

搓、表

这两个比较传统的上海话意思近似,都有“戏耍、挑逗”的之意,但细细品味略有差别,其中细微的分别只有长期在上海话中浸淫方能体会。

其中“表”读第三声,其实是普通话中的“嫖”,但意义已发生变化。该字“戏耍”之中蕴含的“挑衅”意味更甚于“搓”。范冰冰拿出相机拍记者,如果双方都具有足够的幽默精神,那该举动充其量就是一次程度很轻的“搓人”,搓人的,被搓的,相视一笑,也就泯恩仇。记者心态差的,会寻思:××,我拍照属于本职工作,侬拍我,不是在“表”我么?

男的心态一坏,女的原来是准备“搓”的,后来也就变成了“表”。

神兜兜

神气,招摇,得意洋洋。类似北京话的得瑟。

引申开也有神神叨叨,不靠谱的意思

肮三

是指事情让人感到棘手,恶心,不好办,不好处理。或者是某个人让别人感到不爽,不好相处等。而不是真的看了某样东西看了让人有想吐的感觉。

用法:

这件事情很肮三

这个人很肮三

最常说的就是:个记肮三了(这下难办了)。

沙坑

形容一个人小气、吝啬,词语叫“沙坑”,这个人就叫做“坑子”。

如果这个人实在是太小气吝啬了,那他就是“金刚沙”,意即“沙坑”中的极品。

翘辫子

看旧上海典故的书,提及“翘辫子”一语的来历,说是跟旧上海的电车有关。旧上海马路上行驶的电车多是有轨电车,下面有铁轨,上头有电线,行车的动力全靠电车头上的一条小辫子,这种电车在新上海很长一个时期里还保留着。电车出轨的事不常见,但是电车头上的小辫子脱落却是常见之事。车行途中,小辫子突然脱落,电车嘎然而止,于是车上的上海乘客就埋怨了:“要死了,小辫子落脱了。”“落脱了”,就是电车上面的“小辫子”翘起来了,翘辫子,就是死脱了。

汉学视野

上海方言1853年7月,伦敦大学国王学院中国语言文学专业詹姆斯·萨默斯教授出版了译著《约翰福音书》(The Gospel of Saint John in the Chinese Language, According to the Dialect of Shanghai),使用罗马字母将《圣经》翻译成上海方言,这是最早出版的上海土白罗马字本《圣经》单篇。该书出版目的主要有两个:一是为方便来华传教士同上海本地人进行交流,二是为帮助不识汉字的中国上海人学习教义。[2]“前言”指出了汉字作为表意文字的缺点和使用罗马字母拼写上海话的好处。“绪论”长达12页,对上海方言语音、语法和词汇的特点作了简要介绍,包括表音系统、声调、构词法、名词和动词、代词(人称代词、指示代词、不定代词)、数词、虚词(particle)、介词和连词等。附录为汉英对照上海方言词汇表,相当于一个简易上海方言词典。该书曾用作国王学院的临时中文教材,在宗教史、翻译史、汉语方言学及汉语教学研究史上都产生了深远的影响 。

上海方言1853年7月,伦敦大学国王学院中国语言文学专业詹姆斯·萨默斯教授出版了译著《约翰福音书》(The Gospel of Saint John in the Chinese Language, According to the Dialect of Shanghai),使用罗马字母将《圣经》翻译成上海方言,这是最早出版的上海土白罗马字本《圣经》单篇。该书出版目的主要有两个:一是为方便来华传教士同上海本地人进行交流,二是为帮助不识汉字的中国上海人学习教义。[2]“前言”指出了汉字作为表意文字的缺点和使用罗马字母拼写上海话的好处。“绪论”长达12页,对上海方言语音、语法和词汇的特点作了简要介绍,包括表音系统、声调、构词法、名词和动词、代词(人称代词、指示代词、不定代词)、数词、虚词(particle)、介词和连词等。附录为汉英对照上海方言词汇表,相当于一个简易上海方言词典。该书曾用作国王学院的临时中文教材,在宗教史、翻译史、汉语方言学及汉语教学研究史上都产生了深远的影响 。

日常词汇

左边与右边分别是上海话与普通话。

我 ngou= 我

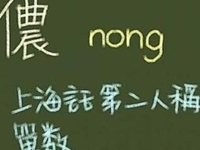

侬 nong= 你

伊 yi= 他/她/它

阿拉 a le= 我们/我的

伊拉 yi la= 他们

乃 ná = 你们

结棍 jie gun= 厉害

个 ge= 这

面孔mi kong= 脸

覅 viao= 不要

今朝 jin zāo= 今天

明朝 min zāo= 明天

后=胸闷 ?

后煞脱了 = 胸闷死了 ?

交贯 jiāo guai = 很多,非常

u ei = 不 ?

娘娘= 姑姑

册那= 操

啥么事 = 什么

拆(ce)污wū = 拉大便

拆(ce)斯 = 小便

拆(ce)烂污wū = 原意拉稀,多用于做事不认真,做得乱七八糟

拆(ce)泡斯 = 小个便

老卵 = 牛b(强)

来赛léi sēi= 行 (sēi 分s ei)

宁nīng= 人

寿缺西 = 傻瓜

好白相= 好玩

色sēi意 = 惬意 过瘾

弗来三 = 不能够,不行

看洋眼 = 注意力不集中,到处乱看, to look around without focus

喜格格 = 自以为是 臭美

打dāng相打 = 打架

别苗头= 比高下

轧苗头/看山势 = 看清当前形势,等待机会

贼骨头= 贼,小偷

弄怂 = 戏弄;Tease

寿头 = 傻瓜,低能,fool, dump

猜咚哩猜 = 石头剪子布

日nǐe 昏 = 昏头,搞不清是非

野豁豁(豁胖) = 比喻说话(行为)夸张

淘daǒ 糨糊 = 捣乱,to mess with ,揣着明白装糊涂

毛maó估估 = 粗略的算一下

豁hua翎子 = 暗示

老邦瓜 = 不再年轻的男人、中年男人,老头

笃悠悠 = 悠闲的,安稳而轻松

打桩模子 = 站在街边做黑市交易的人

死弗临盆= 死不认错。比喻顽固

毛毛雨 = 小意思

开洋 = 虾米

烂污三鲜汤 = 乱七八糟地,马马虎虎地

瞎七搭八 = 胡说八道

撬边模子 = (卖家雇佣的)拖儿

刮三 = 尴尬,做坏事被发现

巴子 = 乡下人

夜到/夜里向 = 晚上

早浪向/早浪头 = 早上

桩 = 件

转去 = 回去

一眼眼 = 一点儿

花脚头 = 费力

拿拉许 = 拿着

便当来死 = 容易得很

弗敢 = 不敢

啥闲话= 什么话

投五投六 = 心急慌张

回转 = 返回

急吼吼 = 急匆匆

奔 = 跑

汗溚溚渧 = 汗直流

常久勿见 = 好久不见

开房间 = 订房间

勿灵 = 不好

老+(形容词) = 很 +(形容词)

免脱 = 免掉

一般来死 = 很一般

下个号头 = 下个月

一记头 = 一下子

箇ge能 = 这样吧

促掐ke = 恶毒

瘪荡 = 凹陷的地方

吃chih耳光 = 打耳光

脱头落襻pie = 丢三落四

戆头戆脑 = 傻头傻脑

啊里搭 = 哪里

垃西瘪三 = 捡垃圾的

污连头 = 大便

弗要面孔=不要脸

活狲 = 猴子、多形容多动调皮的小孩

箇ge末 = 那么

请侬吃chih生活(桑sang 握wo)=揍你一顿

-

汽车价格调整参数有哪些 买车的话主要看车的哪些参数?

2025-09-27 18:47:16 查看详情 -

汽车价格如何查看车型参数 买车的话主要看车的哪些参数?

2025-09-27 18:47:16 查看详情 -

奔驰商务车改装 商务奔驰GL8车改装的话有哪些项?在武汉

2025-09-27 18:47:16 查看详情 -

汽车彩绘的话算不算违法

2025-09-27 18:47:16 查看详情 -

沃尔沃S60T4升级T5的话对发动机造成影响吗?

2025-09-27 18:47:16 查看详情 -

买车和销售有哪些话不能说?

2025-09-27 18:47:16 查看详情 -

克莱斯勒漫步者 在北京买的话要多少钱

2025-09-27 18:47:16 查看详情 -

改装车灯的话,选灯时要注意些啥呢?

2025-09-27 18:47:16 查看详情

求购

求购