- 邰爽秋

邰爽秋

人物生平

1897年,出生于江苏省东台县(今东台市)时堰镇。

1914年(民国三年)秋,邰爽秋考取江苏省立第五师范学校。

1923年,毕业于国立东南大学教育系。同年公派留美。

1924年,获美国芝加哥大学教育硕士学位。

1927年,获美国哥伦比亚大学教育博士学位。

1928年,被民国政府任命为省立南京中学校长兼中央大学教授。

1929年,大胆倡议“庙产兴学运动”,提出“打倒僧阀,解放俗众,划拨庙产,创办教育”,受名寺大庙的住持们和国民党中央常务委员戴季陶迫害,险遭暗杀。不得不离开南京,经香港辗转到上海另就大厦大学教育学院院长之职。

1930年,离开上海来到河南大学任教,深入农村进行社会调查。

1931年5月,邰爽秋与教育家程其保等人倡议设立“教师节”。

1933年,发起了“提倡土货,抵制洋货倾销,发展国民经济”的“土布运动”,又称“廿二运动”,得名“布衣博士”。

1935年,任省立河南大学教育系主任教授,与李廉方等在开封推广实验教学法。

1935年2月,与蔡元培、陶行知、叶圣陶、巴金等发起推行简体字。

1937年,日寇入侵,随上海大夏大学教育学院迁往庐山,后至重庆。

1938年,大夏大学与复旦大学合并的联合大学解散,邰爽秋携家眷随大夏大学赴往贵阳。

1947年,参加“反独裁,反内战,反饥饿”的爱国民主运动。

全国解放前夕,摆脱了国民党特务的跟踪,举家迁入北京。

1949年解放后,历任辅仁大学、北京师范大学教授。

1976年12月24日病逝于北京。

人物著作

《民生教育》 |

《教育经费问题》 |

《教师节与教师幸福问题》 |

《地方教育行政之理论与实际》 |

《普及教育问题》 |

《教育行政测量法》(英文) |

人物思想

《民生教育》 |

《教育经费问题》 |

《教师节与教师幸福问题》 |

《地方教育行政之理论与实际》 |

《普及教育问题》 |

《教育行政测量法》(英文) |

人物轶事

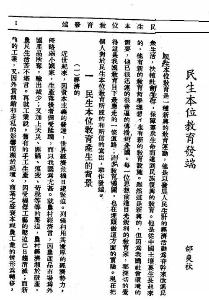

民生本位教育发端邰爽秋的教育管理思想十分丰富,分析其内涵,教育经费、教育指导都是重要部分,而此后的民生教育更是他管理思想的真实实践,贯穿于各种教育活动之中。尤其在管理组织方面,重视实验和研究一体化,重视教育的经济功能开发和后备人才的培养,重视教育与社会的紧密联系,强调教材的实用化通俗化。这些做法,符合当时中国社会经济文化教育发展的实际状况,适应了广大农村劳苦大众的迫切需要,是改革传统教育,革新脱离中国实际的新式教育,重构符合中国实际、体现现代教育发展趋势的新教育教学制度的大胆尝试,对于今日各类教育的改革发展仍然具有十分重要的借鉴意义和理论参考价值。

民生本位教育发端邰爽秋的教育管理思想十分丰富,分析其内涵,教育经费、教育指导都是重要部分,而此后的民生教育更是他管理思想的真实实践,贯穿于各种教育活动之中。尤其在管理组织方面,重视实验和研究一体化,重视教育的经济功能开发和后备人才的培养,重视教育与社会的紧密联系,强调教材的实用化通俗化。这些做法,符合当时中国社会经济文化教育发展的实际状况,适应了广大农村劳苦大众的迫切需要,是改革传统教育,革新脱离中国实际的新式教育,重构符合中国实际、体现现代教育发展趋势的新教育教学制度的大胆尝试,对于今日各类教育的改革发展仍然具有十分重要的借鉴意义和理论参考价值。

教育机会均等

邰爽秋认为,教育机会均等是教育经费的中心问题。因为,教育机会均等是教育经费由公众负担以及教育经费根据各地实际进行分配的基础。教育经费政策的成败关键在于是否实现了利于教育机会均等的目标。

在《公众负担教养经费之哲学背景》一文中,邰爽秋首先批评了反对公家出钱办教育的贵族思想、自私自利思想,并进而分析了主张拿公款办教育的人三种不同观念,即“利用的观念”、“慈善的观念”、“权力的观念”。邰爽秋认为“利用的观念”实质上是以一种功利的眼光来办教育,以达到其他目的,“认国家的权力,高出一切,要把个人完全屈服于国家的理想之下,个人不过是国家的工具,公家所以要办教育,无非要把儿童造成良好的工具,去实现国家的目的”。而“教育是天赋特权,什么人都有拥护的义务,用不着谁来发慈悲,加恩惠”,“慈善的观念”也是不对的。“权利的观念”是社会主义教育派的观点,要求“教养机会均等”,但“他们还是重教不重养,只知教而不知养”。无养而教,无异于空谈。

邵爽秋认为要用“天下为公”的教育思想,即采取社会主义的教育理想,反对狭隘的地方主义,“以社会之款办社会之教育”。不要“以为国税应办国校,省税应办省校,地方税应办地方学校”,“彼此可以不负责任”。中央政府更应该“务期补救各地方教育经费不均齐的现象,而谋全国儿童教育机会均等之实现”。[2]

教育经费增高

教育机会均等的实现势必要增高教育经费,邰爽秋提出了八个增加教育经费的要素,即:增高国民富力,开辟教育富源,利用无益资财,改良教育税制,扩大教育单位,鼓励人民协助,防止行政流弊,减免无形消耗。

邰爽秋在1928年写了《庙产兴学运动——一个教育经费政策的建议》一文,次年,又编著了《庙产兴学问题》一书。邰爽秋认为,发动庙产兴学运动的目的,是“划拨过剩庙产,创办教育”,从而“铲除僧阀”、“解放僧众”、“利用庙产”、“创办教育”。关于“利用庙产”,邰爽秋指出要“划拨庙产建设工厂及补习学校,促进还俗僧尼职业教育;建设国立佛学院,昌明佛学;保护名山胜迹及其美术品;拨留年老及不愿还俗僧尼之赡养费;余款一律充教育经费”。至于“创办教育”,更是要从“由大学院以全国为单位支配补助省县地方,以谋教育之普及;提倡天才教育;提倡教养学校及育婴学校;促进民众教育;促进免费教育;设立清贫聪颖学生之奖学基金;恢复师范生待遇;提高教育人员待遇;推广职业教育”等方面落实。

教育经费独立

有关教育经费独立问题,邰爽秋在《教育经费独立问题》一文中,介绍了美国教育经费独立的城市在学生人数、教师工资、教师受教育程度、学校用地、教育政策延续等方面都好于教育经费不独立城市的情况。当然,“以上所说虽说偏于美国城市教育方面的情形,但是其中所包含的原则,拿来解释中国教育经费应该独立的理由,差不多完全可以适用”。进而,邰爽秋提出了教育经费独立的八项主张:教育基金之确定,教育税源之划分,预算制度之独立,加税权力之独立,征收机关之独立,保管机关之独立,用款权力之独立,审核机关之独立。

统一教育经费行政

邰爽秋在提出教育经费独立的八项倡议时,还注意到了另一个重要问题,即缺乏统一的管理。他指出“全国教育经费收支的审核,应归入一个有系统的机关办理”。

邰爽秋认为教育经费增高,教育经费独立,教育负担均平,教育机会均等都需要以统一教育经费行政作为保证。只有统一教育经费行政,才能增加教育经费收入,通盘筹划教育税源,改良教育税制,整理教育税收,扩大负担教育费的单位;只有统一教育经费行政,才能保障教育经费的独立;只有统一教育经费行政,才能平均教育经费的负担,打消贫苦隔阂,公平支配;只有统一教育经费行政,才能筹谋教育机会均等,“更进而选择优良,高深造成,亦可无遗珠之憾矣”,“因此发生统一教育经费行政的根本问题”。

邰爽秋认为,要想实现教育经费行政之统一,必须遵守两条原则,即系统要独立、事权要集中。而做到这两条,必须使全国各级教育经费局,由中央以至地方,一律以有机体之组织构成,成为一个完全独立系统,不受普通财政系统牵制,以一事权,而节糜费。

解决人民生计

邰爽秋认为,民生教育应以发展社会生产解决人民生计为中心,寓一切教育于民生建设之中。他说:"中国农村目前的病根,乃是一个'贫'字。"所以必须"擒贼先擒王,治病先治根,救国先救穷,教民先教富"。因为"农民经济的问题一日不解决,一切教育都是白费心血,不会收效"。邰爽秋指出,教育应当适应中国最大多数民众最迫切的需要并以此为基础。这个最迫切的需要就是民生,所以任何教育不应当离开民生,把发展人民生计改进人民生活当做一项基本的工作。

注重生产劳动

邰爽秋认为,民生本位教育最突出的特点是"注重生产劳动",同时顾及其他方面。民生教育既不是"生计教育",也非狭义的"民生主义教育",或其他什么教育,而是以民生为基础为本位,"以民生经济活动为中心为脊干,来发展人民生计、改造民众生活、扶植社会生存、保障群众生命,兼顾现在未来、生产分配、物质精神,并具有伦理、社会、·国防、整个及大同等特性之教育"。各种教育之实施,务须以民生为首要为基础为中心为目标的,以民生需要为根据,顾及国民经济之能力,与生产场所及生活环境相配合,尽量运用科学知识与方法,并融合中国固有文化之优点。要使整个教育制度生产化、职业化、民生化,培养训练以生产技术为基础的技术、业务、教学三种人才。简言之,"民生本位教育就是以发展人民生计的经济活动为骨干,来改造民众生活,扶植社会生存,保障群众生命而达到民族复兴的教育"。其目的就是从民生需要出发,建设中国教育的新基础。

家庭成员

倡设教师节

1930年,邰爽秋到河南等地农村考察时,目睹了农村、城镇经济的衰败。于是,他在深入调查研究之后,提出了以救国救民为宗旨的“民生本位教育”的主张。他认为发展民众教育必须提高教师的政治地位、社会地位以及他们的生活水平。1931年6月初,他发出倡议定6月6为教师节,以改良待遇、保障地位、增进修养为三大争取目标,来征求教育界人士共同发起。数日间,得到京沪教育界数百人的响应。6月6日,邰爽秋等在南京中央大学举行第一次庆祝仪式,集合南京、上海教育界同行260余人,极一时之盛。

1932年5月,南京教育界通过市教育局长向国民党政府教育部要求,明令规定6月6日休业一天,遭到当时教育部拒绝,但允许教师自行组织纪念活动。于是各地教师每年就在6月6日自动举行教师节,如南京、上海、杭州、长沙、开封、南昌、徐州、镇江等地,都有盛大的集会。在以后的几年当中,除上述各地继续举行教师节外,重庆、广州、香港等地,也相继举行了教师节庆祝大会。在举行庆祝的当天,各学校都放假或停课一天半天;各地报纸大都发行纪念特刊;有的书局还对教师购书给以特别廉价优待。

1951年5月1日《人民日报》曾经评论说"六六"教师节是国民党统治时期教师自己争取订定的节日。在当时纪念这个节日时有着一定的进步意义”。

人物评价

妻子:胡佩贞

父亲:邰戟门

-

金秋十月重磅钜惠 郑州奥迪A6L钜惠高达9.16万

2025-02-01 09:56:19 查看详情 -

关河令秋阴时作渐向暝

2025-02-01 09:56:19 查看详情

求购

求购