- 上林湖越窑青瓷遗址

上林湖越窑青瓷遗址

窑址简介

上林湖越窑青瓷遗址

上林湖越窑青瓷遗址

1957年始,浙江省文物管理委员会、北京故宫博物院、丝路营行网多

次 调查,发现 慈溪 上林湖、古上岙湖、白羊湖、 杜湖(里杜湖)及古银锭湖(今彭东)四周古窑址120余处。上林湖最集中,沿湖木杓湾、鳌裙山、茭白湾、黄鳝山、燕子坤、 荷花心、狗头颈山、大埠头、陈子山、吴家溪、周家岙等,窑场密布。烧制始于东汉,盛于唐、 五代,延至 宋。

余姚上林湖越窑址东汉至宋代瓷窑址。在今浙江慈溪县上林湖一带。古代属越州,故名 越窑。1957年以来,浙江省文物管理委员会和故宫博物院对窑址进行了多次调查。在慈溪县上林湖、上吞湖、白洋湖、杜湖和古银锭湖周围共发现古窑址100余处。越窑开创于东汉,唐、五代时得到蓬勃发展,在中国陶瓷史上有重要的地位。可分为早、中、晚3个发展时期。

早期

上林湖越窑青瓷遗址

上林湖越窑青瓷遗址

上林湖越窑青瓷遗址 从东汉中叶至隋代的500年间, 上林湖的制瓷作坊不多,处于就地销售的小规模生产阶段。从窑址的地形和废品堆积状况分析,很可能是龙窑。

东汉窑具有圆筒形、喇叭形垫座和三足支钉等;晋代和南朝有钵形、喇叭形垫座和盂形齿口间隔具等。

东汉常见的产品有碗、钵、蹲、罐、壶、锤和番等。瓷胎呈淡灰色,施青或青黄色釉。晋代以生产碗、盘、钵、罐、壶、 鸡首壶、砚为主,施 青釉,常见的纹饰有弦纹、斜方格纹和褐色点彩。南朝时以碗、 盏托、罐、壶为主,也有钵、砚和 鸡首壶等。碗分大中小多种,多数外壁划 莲瓣纹。胎呈灰白色,施青釉,釉层均匀柔和, 胎釉结合紧密。

中期

分宫廷用瓷和贡瓷中镶嵌金边、银边和铜边,即“金扣“、“银扣”和“金棱”瓷器。由于制瓷工艺技术的进步, 上林湖自唐代开始设立“贡窑”,专烧进贡用瓷。1980年在调查上林湖张家棣窑址时,发现1件碗底残片,其上划“官样”2字,当是官窑的产品。唐至五代, 上林湖瓷窑激增,制瓷工艺显著提高,在胎、釉配方、造型装饰、窑具和烧成等方面都有重大的改进和提高。唐代晚期,创制和使用了 匣钵,坯件装在匣钵内烧成,不再相互叠压和受烟火、灰砂的熏染,因而釉面光洁,色泽一致。瓷器胎质细腻,并且把各种生活用瓷做成花、叶、瓜果的形式,出现了敞口碗、莲花碗、海棠式碗、荷叶形碗、盘,以及瓜形 注子、粉盒、油盒、瓷塑、 瓷枕和各式 水盂等,器形新颖活泼,轻盈可爱。釉层均匀,色泽淡稚,达到了如冰似玉的效果。纹饰除划纹、印花外,还在婴、钵、 香炉等大件瓷器上,采用釉下彩绘工艺,绘以褐色的 云纹和 莲瓣纹等,使器物更加庄重华丽,同时在一部

晚期

宋初, 上林湖的瓷业仍处在兴旺发达阶段。瓷器制作精细,品种丰富,碗、盘、 盏托、 注子、盖盒、罐、钵、 香熏等等胎骨细薄,式样优美,并运用刻、划、镂、雕和 堆塑等各种装饰方法来美化瓷器,如在粉盆上刻划相对飞舞的蝴蝶,首尾相随的鹦鹉或鸳鸯,或者刻饰婴儿图;在碗、盘等饮食器皿中,刻划神龙或游鱼等。到北宋中晚期,品种逐渐减少,装饰简朴,制作逐渐粗糙,上林湖瓷业趋向衰落。到南宋时终于停烧。

相关历史

上林湖越窑青瓷遗址图册(4)

上林湖越窑青瓷遗址图册(4)

东汉至 隋代,前一段瓷器简朴。东汉常见器物罍、罐、壶、洗、钵、碗等,釉呈青灰、青绿或褐色。后一段主产碗、罐、碟、 鸡首壶、 水盂等。因装烧采用叠放,胎骨粗厚,故器皿笨重。

唐代,瓷业繁荣。徐寅《贡余秘色茶盏》诗:"捩翠融青瑞色新,陶成先得贡吾君,巧剜明月染春水,轻旋薄冰盛绿云",赞颂贡窑 青瓷。

以上林湖为中心地的 越窑青瓷的发展,使瓷器同丝织品一样成为明州港输出的主要商品。在唐代,开辟了从明州通向海外的" 陶瓷之路",北达高丽(朝鲜),东至日本。南经广州,通向两条路线,一是向东南,通向 菲律宾、 马来西亚、 印度尼西亚诸国;另一是向西南,沿海岸至越南达泰国、缅甸,经 孟加拉湾,到印度、 巴基斯坦,以至直抵 波斯湾和地中海沿岸伊朗、埃及等。现代印度、伊朗、埃及、日本等国古港口、古越堡遗址,均发现有 上林湖所产 青瓷遗物。

上林湖越窑青瓷遗址图册(7)

上林湖越窑青瓷遗址图册(7)

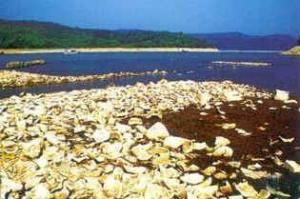

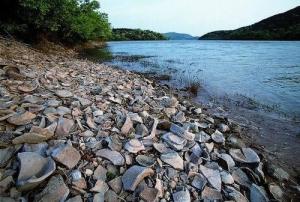

1942年考古家 赵汝珍所著《 古玩指南》中叹称:"古名窑如越州秘色,今已不可得见,只空存此一名词,令后人羡煞耳"。如今上林湖畔,遍地青瓷遗片,成为室外的 越窑青瓷博物馆。

上林湖越窑青瓷遗址图册(4)

上林湖越窑青瓷遗址图册(4)

1988年1月13日, 国务院公布为国家重点文物保护单位。

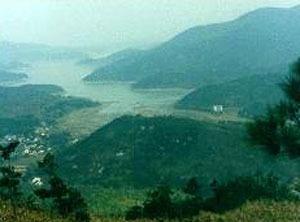

上林湖一带烧制青瓷的历史悠久,可溯东汉晚期,经两晋、隋唐直至北宋,有千余年之久,从未间断。上林湖是中国越窑青瓷发祥地和著名产地之一,位于 慈溪 浒山街道东南10公里处。

上林湖越窑 青瓷深受世界各国的钟爱,唐宋以来,通过明州(宁波)港,远销朝鲜、日本及阿拉伯等国家和地区,在印度、伊朗、埃及和日本等国,都有 越窑 上林湖生产的青瓷遗物出土,成为古代宁波对外贸易、文化交流的桥梁和信使。

上林湖依偎于群山怀抱中,湖岸曲折多姿,湖面碧波荡漾,湖的四周山势峻峭、果木丰盛。湖南的 栲栳山,又名 仙居山,相传曾有仙人居住。山中极其幽静,小径蜿蜒,溪流淙淙,鸟声啁啾,宛转从容。丰水时节,瀑布飞泻,犹如白练腾舞。

此外还有湖东的杜湖、白洋湖、 五磊寺、 金仙寺等名胜古迹,增添了无限的情趣和遐思。尤其是入夏,杨梅沉甸甸地压枝头,满山红艳艳,诱得游人垂涎欲滴。

潋滟的湖光山色与飞禽走兽相映成趣、谐为佳景时,曾使无数游客融入其中,成为画中之人。

遗址意义

上林湖作为越窑青瓷的中心产地,朝廷曾先后在此设立“贡窑”和“置官监窑”,大量烧制“秘色瓷”,“秘色瓷”一度成为上林湖越窑精品的代名词,代表了越窑青瓷生产工艺的最高成就。

上林湖越窑遗址的荷花芯唐代龙窑遗迹,是当年越窑青瓷繁荣的历史见证者。

此遗迹外观是一个不完全规则的长方形斜坡,长约41.8米,宽约2-2.8米不等,上下高差约6.5米,坡度13°。该窑的右侧有7个缺口,据说是古代投送柴火的口子。头部稍低的部分是火膛,尾部已经残缺。

“龙窑,又称长窑,是一种半连续式陶瓷烧成窑,它依一定的坡度建筑,以斜卧似龙而得名,最早出现于商代。”对越窑青瓷深有研究的宁波文物考古研究所原所长林士民告诉记者,最早的成熟青瓷就在上林湖越窑的龙窑里烧制成功,越窑青瓷因此也被称为“母亲瓷”。

上林湖越窑青瓷始烧于东汉,兴起于魏晋南北朝,鼎盛于唐宋时期,至北宋末南宋初停烧。以上林湖为中心地的越窑青瓷的发展,影响逐渐扩大。

上林湖越窑青瓷遗址图册(4)

上林湖越窑青瓷遗址图册(4)

“东汉魏晋时期传至江浙皖,南北朝延伸至北方中部,五代、北宋时,也曾影响景德镇的湖田窑……”另一位研究越窑青瓷的专家、慈溪市博物馆馆长厉祖浩说,据不完全统计,五代期间,上林湖向中原王朝进贡的越窑青瓷精品就超过了14万件。

上林湖越窑青瓷不仅影响着国内,甚至同丝织品一样成为明州港输出的主要商品。

唐宋时期,越窑青瓷从上林湖起航,经东横河入姚江,通过明州港,开启了宁波通向海外的“陶瓷之路”:北达高丽(朝鲜),东至日本。南经广州,通向两条路线,一是向东南,通向菲律宾、马来西亚、印度尼西亚诸国;另一是向西南,沿海岸至越南达泰国、缅甸,经孟加拉湾,到印度、巴基斯坦,以至直抵波斯湾和地中海沿岸伊朗、埃及等。

在印度、伊朗、埃及和日本等二十多个国家和地区,都有上林湖所产青瓷遗物出土。21世纪初,在印尼发现的沉船“黑石号”上,出土了6万件青瓷,而在另一艘“井里汶”沉船上,更发现了20多万件青瓷。

宁波发掘的越窑青瓷以莲花纹为主,在日本、埃及同样的东西。这些带有莲花纹等图案和外国文字的瓷器,应该为外国人来宁波定制,成品之后经过港口运送到目的地。

日本西部230余处遗址中出土了唐朝至北宋时期的越窑制品,其中有190余处出土了产自上林湖、东钱湖窑场的青瓷制品。

上林湖越窑青瓷遗址图册(5)

上林湖越窑青瓷遗址图册(5)

2013年11月3日、4日,中国越窑秘色瓷传承发展学术研讨会在慈溪举行,来自北京、上海、杭州、新加坡等地的100多位文物专家、瓷器专家对越窑青瓷“秘色瓷”的恢复、传承、发展进行了深入探讨。上林湖,曾经是“海上陶瓷之路”的起航点,如今,繁华已然逝去,四周沉睡着的200多处古窑址和满地的碎瓷片,作为目前世界上最大的青瓷“露天博物馆”,竟又成为研究中国青瓷文化的重要基地。日本、韩国甚至欧美一些国家的专家蜂拥而至,日本东洋陶瓷学会会长、东京大学名誉教授三上次男曾先后4次到慈溪上林湖搞青瓷调查,青瓷文化的研究日益升温。

日本、韩国、法国、意大利、英国、美国等国家对中国古陶瓷开展了恢复、传承、发展和创新,慈溪作为秘色瓷发源地,可以吸引、鼓励社会经济实体参与秘色瓷的研究和开发,不仅让越窑青瓷重现千年前的辉煌,更成为一大新兴产业。

目前,作为“海上陶瓷之路”的开拓者,中断千年的上林湖越窑青瓷已经重新起航,制作工艺正在逐步恢复,产业化道路正在形成。[1]

游览信息

上林湖越窑遗址的最佳旅游季节是在春末夏初,最好是六月底去那里。此时的山更显绿郁,水更为清澈,摆船渡河的价格更为便宜,此时只要每位游客交来回船钱10元。那时可以跟船家讨价还价,一般来回船费每位10元,如果你够精明的话,也可以跟着此时上山摘杨梅的当地人一起讨价还价,还更为便宜。这时也正是杨梅收获的季节,此时去上林湖,

不仅可以享受青山绿水,更可享受美味杨梅。

门票:一人5元

-

福建省昙石山遗址博物馆

2025-09-29 14:44:57 查看详情

求购

求购