- 蛛网膜下腔阻滞麻醉

蛛网膜下腔阻滞麻醉

解剖学基础

1、脊柱:

(1)由椎骨组成。椎骨的前部是椎体,后部是椎弓。椎弓所包围的空腔称为椎孔,所有椎孔上下相连成为椎管,即脊髓所在的部位。

(2)脊柱共有颈、胸、腰、骶4个生理弯曲。坐位时颈、腰曲向前,胸、骶曲向后突出,颈4至胸4之间及腰椎的棘突与地面平行,胸4至胸12棘突斜向地呈叠瓦状。

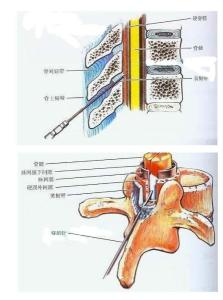

蛛网膜下腔阻滞麻醉2、脊膜:脊髓腔中有三层脊膜,依次为硬脊膜、蛛网膜及软脊膜。在椎体骨膜与硬脊膜之间的空隙为硬膜外间隙。蛛网膜与覆盖于脊髓上的软脊膜之间为蛛网膜下腔。蛛网膜下腔即是局麻药与神经根发生作用的部位。

蛛网膜下腔阻滞麻醉2、脊膜:脊髓腔中有三层脊膜,依次为硬脊膜、蛛网膜及软脊膜。在椎体骨膜与硬脊膜之间的空隙为硬膜外间隙。蛛网膜与覆盖于脊髓上的软脊膜之间为蛛网膜下腔。蛛网膜下腔即是局麻药与神经根发生作用的部位。

3、脊髓:位于脊髓腔内,浸泡于脑脊液中。上起于枕骨大孔,下终止于第1腰椎(小儿则更低一些)。在腰1以下的脊神经分开成为马尾,在此部位进行穿刺时不易损伤脊髓,因马尾浮于脑脊液中,对穿刺针的冲击有一定的避让作用。

4、脑脊液:成人脑脊液为100~150ml,脊髓腔内的脑脊液为25~35ml,ph值为7.4,是无色透明液体,比重为1.003~1.009,脑脊液压力为0.7~1.7kpa(7~17cmh2o)。

5、韧带:在棘突上面与棘突相连接的韧带称棘上韧带。连接于上下棘突之间的韧带为棘间韧带。棘间韧带的下面,脊髓腔之后部即黄韧带,是质密、坚实、有弹性的纤维层。穿刺时有突然阻力减小的感觉,即针穿过了黄韧带进入了硬膜外腔。如再向前进针1~2cm就会有针刺破薄纸的感觉,即穿过了蛛网膜,取出针芯会有脑脊液流出,证明已穿刺入蛛网膜下腔。

影响

对生理的影响

(一)神经阻滞

1、局麻药注入蛛网膜下腔后,由于神经的粗细不同,阻滞的先、后及范围亦不同。

2、交感神经最细,阻滞最快,平面也最高;感觉神经次之,阻滞较晚,平面较高;运动神经最粗,阻滞最晚,平面也最低。

(二)对血压的影响

3、如阻滞平面超过了胸4,因阻滞了心交感纤维,而致心率减慢,心输出量降低、血压下降。

4、在低血容量患者、老年及静脉回流障碍者(妊娠)表现尤甚。

(三)对呼吸的影响

1、低位蛛网膜下腔阻滞时,对气体交换无影响。

2、当平面上升到胸部则肋间肌逐渐麻痹,对一般病人因有膈肌代偿不会影响呼吸功能,但对呼吸功能储备差者(肥胖、衰弱者)会有严重的影响。

3、肋间肌及腹肌麻痹后能使病人咳嗽无力。

(四)对肝肾功能的影响

蛛网膜下腔阻滞时,由于肾脏血管扩张可增加肾灌注。如因麻醉处理不当,出现不长时间的低血压可能使肝、肾灌注降低。

(五)对子宫收缩的影响

麻醉平面在胸10以下时,宫颈肌肉松弛而宫体肌肉收缩增强,当平面超过胸6时,宫体肌肉也受限制。如出现长时间低血压可使宫缩无力。

影响因素

影响阻滞平面的因素

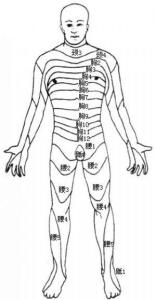

(一)脊神经在体表的分布

根据脊神经在体表的分布,可以判断阻滞平面的高低:

根据脊神经在体表的分布,可以判断阻滞平面的高低:

1、骶部、股内侧及会阴部为骶神经分布。

2、耻骨联合处为胸12、腰1神经分布。

3、脐部相当于胸10神经分布。

4、季肋部为第8胸神经分布。

5、剑突为第6胸神经分布。

6、乳头连线为第4胸神经分布。

7、锁骨下部位为第2胸神经分布。

8、甲状软骨部位为颈2神经分布。

(二)影响蛛网膜下腔阻滞平面的因素

1、脊柱长度:在相同条件下,脊柱越长,阻滞平面越低。

2、麻醉药溶液的比重和病人的体位:在头低位时,重比重溶液阻滞平面较高;而轻比重溶液的阻滞平面较低。

3、麻醉药的剂量、容积:在相同的容积时,剂量越大,阻滞范围越广;相同剂量时,容量大者,阻滞范围较广,但阻滞程度及时间也有不同。

4、穿刺部位:穿刺部位高者,药物容易向头方向扩散,阻滞平面较高。

5、注药时针头斜面的方向及注药速度:斜面向头时,注药速度越快,麻醉平面越高。

操作方法

(一)体位

1.侧卧位是最常选用的体位。背部与手术台边沿相齐,头下弯、手抱膝,如此可使腰椎间隙张开。两肩部及两髂部连线相互平行,并与地面垂直。

腰-硬膜外联合麻醉包2.坐位时臀部应与手术台边沿相齐,腰尽量向前弯曲,切勿扭转。

腰-硬膜外联合麻醉包2.坐位时臀部应与手术台边沿相齐,腰尽量向前弯曲,切勿扭转。

3.俯卧位时应将手术台两端摇低,使病人背部屈曲。

(二)穿刺部位的确定

两髂前上嵴连线与脊柱中线的交点处即腰椎3、4间隙。

(三)穿刺技术

1.穿刺者取坐位,并使眼的高度与穿刺部位在同一水平。

2.皮肤常规消毒后,确定穿刺点,并于皮肤、棘上及棘间韧带作完善的局部浸润麻醉。

3.正方穿刺法:

(1)将腰穿针经穿刺点与皮肤垂直方向刺入,左手背紧贴于病人背部并固定针的方向,以右手食指沿穿刺针轴心方向将针推进。

(2)穿入皮肤、皮下组织、棘上及棘间韧带,棘上和棘间韧带的阻力较柔软但具有韧性;再继续将穿刺针推进,则有阻力增加感,表示穿刺针已进入黄韧带。

(3)再将针推进则有阻力突然消失感,因推进力不同而有两种结果:

①如推进力较大,进针速度较快,穿刺针在穿透黄韧带的同时会将硬脊膜穿破,从而进入蛛网膜下腔。

②如果穿刺针推进缓慢,针虽可通过黄韧带但仍位于硬膜外腔,取出针芯后无脑脊液流出,证明穿刺针已穿过硬脊膜但未进入蛛网膜下隙。

4.侧方穿刺法:老年患者因棘上或棘间韧带钙化,正方穿刺很困难,可改为侧入法。穿刺针自距中线1.5-2cm处刺入,然后取与皮肤成30-45°角度穿刺,针尖向中线及向头的方向推进。这样穿刺针只穿过部分棘间韧带、黄韧带及硬脊膜而进入蛛网膜下腔。

4.侧方穿刺法:老年患者因棘上或棘间韧带钙化,正方穿刺很困难,可改为侧入法。穿刺针自距中线1.5-2cm处刺入,然后取与皮肤成30-45°角度穿刺,针尖向中线及向头的方向推进。这样穿刺针只穿过部分棘间韧带、黄韧带及硬脊膜而进入蛛网膜下腔。

5.穿刺成功后,固定好针的位置,注药前、后应回吸,如有脑脊液回流,证明针在蛛网膜下腔无移动。

(四)注意事项

1.有时针已穿入蛛网膜下腔,但无脑脊液流出,或流得很慢,是由于针孔贴在马尾或其它组织上的缘故,这时可将针头转动后,脑脊液即可流畅。

2.进针时不能用力过猛,以防止刺破椎管内静脉丛而出血,或刺到椎管对侧的骨膜时,会感到很硬,针不能前进,亦无脑脊液流出,证明是穿刺过深。

3.穿刺困难者可改换间隙,或改换体位(坐位)后很易成功。可调整体位来达到所需的平面。一般于注药后20分钟内平面即已“固定”。

常用药物

常用的蛛网膜下腔阻滞药有普鲁卡因、地卡因、布比卡因及利多卡因。因手术时所需要采用的体位及时间长短不同,可选用轻比重或重比重及不同长短时间的局麻药。

| 药名 | 比重 | 起效(min) | 维持(min) | 药物配制方法 | t6以下 | t10以下 | 骶麻 |

| 普鲁卡因(procaine) | 重 | 1~3 | 45~60 90(+a) |

150mg+脑脊液或n.s3ml→5%溶液 | 3ml | 2~2.5ml | 1.5~2ml |

| 轻 | 150mg+注射用水10ml→1.5%溶液 | 6~8ml | |||||

| 地卡因(dicaine) | 重 | 5~10 | 120~180 | 1%地卡因1ml 10%葡萄糖1ml 3%麻黄素1ml |

2.5~3ml | 2~2.5ml | |

| 轻 | 1%地卡因1ml+注射用水→0.1%溶液 | 10~14ml | 10ml | 8ml | |||

| 布比卡因(bupivacaine) | 重 | 5~10 | 150~210 | 0.75%丁哌卡因2ml 10%葡萄糖1ml 3%麻黄素1ml |

3~4ml | 2.5~3ml | 2.5ml |

| 轻 | 1~5 | 60~90 | 以注射用水配成0.1%~0.2%溶液 | 10~14mg | 8~12mg | 8~10mg | |

| 利多卡因(lidocaine) | 重 | 1~3 | 60~90 | 2%利多卡因2.5~3.5ml+10%葡萄糖1ml | 70mg | 60~70mg | 50mg |

适应症

| 药名 | 比重 | 起效(min) | 维持(min) | 药物配制方法 | t6以下 | t10以下 | 骶麻 |

| 普鲁卡因(procaine) | 重 | 1~3 | 45~60 90(+a) |

150mg+脑脊液或n.s3ml→5%溶液 | 3ml | 2~2.5ml | 1.5~2ml |

| 轻 | 150mg+注射用水10ml→1.5%溶液 | 6~8ml | |||||

| 地卡因(dicaine) | 重 | 5~10 | 120~180 | 1%地卡因1ml 10%葡萄糖1ml 3%麻黄素1ml |

2.5~3ml | 2~2.5ml | |

| 轻 | 1%地卡因1ml+注射用水→0.1%溶液 | 10~14ml | 10ml | 8ml | |||

| 布比卡因(bupivacaine) | 重 | 5~10 | 150~210 | 0.75%丁哌卡因2ml 10%葡萄糖1ml 3%麻黄素1ml |

3~4ml | 2.5~3ml | 2.5ml |

| 轻 | 1~5 | 60~90 | 以注射用水配成0.1%~0.2%溶液 | 10~14mg | 8~12mg | 8~10mg | |

| 利多卡因(lidocaine) | 重 | 1~3 | 60~90 | 2%利多卡因2.5~3.5ml+10%葡萄糖1ml | 70mg | 60~70mg | 50mg |

禁忌症

1.下腹部、盆腔、下肢、肛门及会阴部位的手术。

2.单纯肾切除术需用折刀式的侧卧位,腰间盘切除术需用头、足低腰背突出的俯卧位者有杉轻比重腰麻有其突出优点。

并发症处理

1.中枢神经系统疾病,如脊髓、脊神经根病变、马尾综合征、脑脊膜膨出等。

2.感染:如全身败血症、穿刺部位感染、曾患过化脓性脑膜炎、粘连性蛛网膜炎、病毒感染等。

3.脊柱疾病,如脊椎外伤、畸形、脊柱结核、类风湿脊柱强直。

4.急性失血性休克、低血容量、血红蛋白低于60g/l及其它原因引起的休克病人。

5.心血管疾病患者,心血管功能低下。

6.严重腰背疼痛患者。

7.不合作的小儿及精神病患者。

-

左束支中隔支传导阻滞

2025-09-20 17:55:38 查看详情 -

国际麻醉学与复苏杂志

2025-09-20 17:55:38 查看详情

求购

求购