- 嫦娥二号卫星

嫦娥二号卫星

研制历史

2007年12月17日,在嫦娥一号卫星任务工程目标圆满成功后,探月与航天工程中心组织各系统开展了备份星任务初步方案论证,并根据顺序命名原则,将备份星命名为嫦娥二号。

2008年6月24日,嫦娥二号卫星专题研究会召开。

2008年7月作为卫星研制方的中国空间技术研究院完成第二轮总体方案论证工作并上报探月与航天工程中心。嫦娥二号卫星最终被确定为以嫦娥一号卫星为基础,根据任务要求进行技术改进后,作为“探月二期工程先导星”,开展先期的飞行试验。

2008年10月经国务院批准立项。

嫦娥二号卫星从任务设计开始,历经方案、初样、正样、发射实施等阶段,仅用了两年多时间,完成了研制与发射实施任务。2008年,主要完成了整星方案设计,开展了顶层策划、技术状态清理及复核、总体规范制订等研制工作。开展了任务轨道设计、大系统间接口协调、分系统技术规范制订、X 波段应答机等新产品技术攻关和针对任务要求和环境变化的专项试验工作。

在顶层策划方面,完成了各阶段、各层级技术流程、专项试验、质量保证与风险控制等项目工作。卫星系统直接进入正样研制阶段;新研单机及技术试验分系统经历方案、初样、正样完整阶段;由于大部分单机为提高性能指标方面的修改类或新研类产品,故有效载荷分系统从初样起步。在关键技术攻关同时,设计、开展推进气路及490N 发动机延寿、近月太阳翼高温适应性、时间延迟积分(TDI-CCD)相机速高比补偿等设计与验证方面的15项专项试验。

2009年,全面推进产品研制、系统集成和试验验证工作。完成了单机、技术试验和有效载荷两个分系统的初样研制,完成了速高比补偿对测定轨精度要求、15km 轨道飞行大系统保证等专题协调,完成全部专项试验。完成了正样产品研制、总装、AIT 阶段电性能测试和软件/FPGA 落焊工作。并行开展了轨道设计、空间单粒子效应防护等质量复查和复核复算,补充了“轨道设计、飞行程序、虹湾成像、监视相机/紫外成像”等技术专题研究与协调。于2009年8 月通过正样设计评审。2010年,研制队伍完成了EMC、力学、热真空等大型试验,在卫星系统自身得到了全面、充分验证的基础上,完成了与运载对接、测控对接、大系统无线联试等大系统对接试验,验证了系统间接口的正确、匹配性,于2010 年6月完成了质量复查和出厂评审。

2010 年7月10日,嫦娥二号卫星运抵西昌卫星发射中心。

设备与性能

嫦娥二号卫星系统有总体、综合测试分系统和结构、热控、制导/导航与控制(GNC)、推进、供配电、数据管理、测控数传、定向天线、技术试验(工程载荷)、有效载荷等13 个分系统。卫星发射质量2480kg,干重1169kg,携带166kg 载荷(含136kg 有效载荷和30kg 工程载荷)。[1]

新增性能

根据运载的发射能力,嫦娥二号卫星发射重量相比嫦娥一号增加了130kg,燃料能够提供约2.3km/s 的总速度增量;在测控数传能力方面,使用了LDPC编码功能,相比卷积编码提高增益约2.5dB;新增了工程载荷数据传输通道,设计了最低为23.4375kbps的多档码速率,可支持距地2000万千米以远的数据传输。在机动飞行能力方面,在基于高精度加速度计的轨道控制技术基础上,在加速度计的测量区间、姿态控制补偿、燃料量预估等方面进行设计改进,提升轨道控制精度;采用实时和延时强制卸载手段,实现姿态与轨道的耦合控制;使用自主惯性对准功能,提高了轨道控制自主性;设计新增大推力轨道维持功能,在保证可靠的前提下,提高了控制精度和自主性。此外,将推进系统工作寿命从3个月提升到6个月以上。[2]

| 项目名称 | 技术要求 |

|---|---|

| 卫星重量 | ≤2480 kg |

| 卫星干重 | ≤1175 kg |

| 工作轨道 | 100 km×100 km |

| 试验轨道 | 100 km×15 km |

| 卫星寿命 | 6个月 |

| 结构本体尺寸 | 2000 mm×1720 mm×2200 mm |

| 对月指向姿控精度 | ≤±1°(3σ) |

| 对月指向姿控稳定度 | ≤0.005°/s |

| 推进方式 | 双组元统一推进系统 |

| 供电输出功率 | 1466 W |

| 入射角 | 末期, 45°入射角 |

| 测控体制 | USB+VLBI |

| 遥测码速率 | 512 bps/1024 bps(编码后) |

| 遥控码速率 | 125 bps |

| 编码方式 | 卷积编码/LDPC 编码 |

| 数传调制方式 | BPSK |

| 数传码速率 | 6 Mbps(3 Mbps, 1.5 Mbps, 750 kbps, 试验12 Mbps) |

搭载设备

| 项目名称 | 技术要求 |

|---|---|

| 卫星重量 | ≤2480 kg |

| 卫星干重 | ≤1175 kg |

| 工作轨道 | 100 km×100 km |

| 试验轨道 | 100 km×15 km |

| 卫星寿命 | 6个月 |

| 结构本体尺寸 | 2000 mm×1720 mm×2200 mm |

| 对月指向姿控精度 | ≤±1°(3σ) |

| 对月指向姿控稳定度 | ≤0.005°/s |

| 推进方式 | 双组元统一推进系统 |

| 供电输出功率 | 1466 W |

| 入射角 | 末期, 45°入射角 |

| 测控体制 | USB+VLBI |

| 遥测码速率 | 512 bps/1024 bps(编码后) |

| 遥控码速率 | 125 bps |

| 编码方式 | 卷积编码/LDPC 编码 |

| 数传调制方式 | BPSK |

| 数传码速率 | 6 Mbps(3 Mbps, 1.5 Mbps, 750 kbps, 试验12 Mbps) |

实验分系统

嫦娥二号技术试验分系统主要完成X 频段深空应答机、轻小型化CMOS相机等新技术在轨验证。其中,X频段星载测控子系统,主要用于完成面向深空应用的X频段测控体制验证。核心产品为X频段高灵敏度数字化测控应答机。采用综合电子技术,新研制了数据处理单元,主要完成新增设备的配电、遥测、遥控、数据存储、复接控制等功能,并在轨验证电子设备集成化技术。视频子系统研制了多台轻小型相机,用于飞行过程中关键事件的监视成像。[1]

| 项目名称 | 技术要求 |

|---|---|

| X应答机载波捕获门限 | -125 dBm(5kHz/s 扫描, ±115 kHz 范围内) -140 dBm(20Hz/s 扫描, ±50 kHz 范围内) |

| X 频段测控遥控码速率 | 1000 bps/125 bps/7.8125 bps |

| X应答机遥测码速率 | 512 bps(编码后) |

| X 应答机遥测信道编码 | 卷积码 |

| 数传码速率 | 6 Mbps(3 Mbps, 1.5 Mbps, 750 kbps, 23.4375 kbps) |

| 监视相机指标 | 彩色; 分辨率1024×1024; 帧频5 fps;成像距离: 1m~∞ |

APS相机

| 项目名称 | 技术要求 |

|---|---|

| X应答机载波捕获门限 | -125 dBm(5kHz/s 扫描, ±115 kHz 范围内) -140 dBm(20Hz/s 扫描, ±50 kHz 范围内) |

| X 频段测控遥控码速率 | 1000 bps/125 bps/7.8125 bps |

| X应答机遥测码速率 | 512 bps(编码后) |

| X 应答机遥测信道编码 | 卷积码 |

| 数传码速率 | 6 Mbps(3 Mbps, 1.5 Mbps, 750 kbps, 23.4375 kbps) |

| 监视相机指标 | 彩色; 分辨率1024×1024; 帧频5 fps;成像距离: 1m~∞ |

CCD立体相机

嫦娥二号卫星共有10个分系统,可分为服务系统和载荷两部分,服务系统包括:结构、热控、制导/导航与控制(GNC)、推进、供配电、数据管理、测控数传、定向天线和技术试验等。载荷分系统由CCD立体相机、微波探测仪、太阳高能粒子探测器等多种载荷组成。

X射线、γ射线谱仪

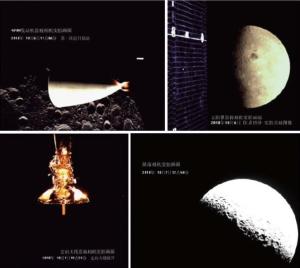

降落相机高帧频模式成像图

降落相机高帧频模式成像图 490 N 发动机监视相机实物图(352 g)嫦娥二号卫星技术试验分系统的1 台降落相机和3 台监视相机,用于对月表进行地形地貌探测, 对490 N 发动机点火时段、定向天线展开和对地定向时段、太阳翼展开和转动时段进行在轨实时监测。 4 台相机跟随嫦娥二号卫星圆满完成了半年寿命期的各项工程和科学探测任务, 获取了100 和15 km虹湾地区月表地形地貌图, 并取得太阳翼、490 N 发动机、定向天线等卫星活动机构和关键部件的大量在轨珍贵视频。 为后续工程实施奠定了坚实的基础。[3]

490 N 发动机监视相机实物图(352 g)嫦娥二号卫星技术试验分系统的1 台降落相机和3 台监视相机,用于对月表进行地形地貌探测, 对490 N 发动机点火时段、定向天线展开和对地定向时段、太阳翼展开和转动时段进行在轨实时监测。 4 台相机跟随嫦娥二号卫星圆满完成了半年寿命期的各项工程和科学探测任务, 获取了100 和15 km虹湾地区月表地形地貌图, 并取得太阳翼、490 N 发动机、定向天线等卫星活动机构和关键部件的大量在轨珍贵视频。 为后续工程实施奠定了坚实的基础。[3]

嫦娥二号卫星的4 台APS小相机做为技术试验分系统的主要设备, 其目的是对相机进行新技术试验验证。 主要包括几方面的内容,即APS 在轨成像技术,高度系统集成技术、自动曝光技术、高倍率压缩技术、空间环境适应性成像设计等几项关键技术[3]。

相机设计技术指标

| 项目 | 降落相机 | 490 N 发动机监视相机 | 定向天线监视相机 | 太阳翼监视相机 | ||

| 谱段 (nm) | 500~800 | 430~760 | 430~760 | 430~760 | ||

| 像元分辨率 | 模式一: 1280×1024(单色) | 1280×1024(彩色) | 1024×1024(彩色) | 1024×1024(彩色) | ||

| 模式二: 640×512 | ||||||

| 焦距 (mm) | 9.5,F=7 | 9.5,F=7 | 2.7,F=4 | 54,F=6.3 | ||

| 视场角 ( ) | 60 | 60 | 139 | 10 | ||

| 帧频 (fps) | 1, 10 | 1 | 5 | 5 | ||

| 量化值 (bit) | 8 | 8 | 8 | 8 | ||

| 最大信噪比S/N(dB) | 46.6 | 44.1 | 43.8 | 44.2 | ||

| 数据压缩比 | 1:1; 8:1 | 1:1 | 8:1 | 8:1 | ||

| 功耗 (W) | 4 | 1.9 | 2.59 | 2.45 | ||

| 外形尺寸 (mm) | 100×80×81 | 100×80×66 | 100×80×52 | 100×80×90 | ||

| 重量 (g) | 502 | 352 | 368 | 395[3] |

((参考资料来源[3]))

微波探测器

| 项目 | 降落相机 | 490 N 发动机监视相机 | 定向天线监视相机 | 太阳翼监视相机 | ||

| 谱段 (nm) | 500~800 | 430~760 | 430~760 | 430~760 | ||

| 像元分辨率 | 模式一: 1280×1024(单色) | 1280×1024(彩色) | 1024×1024(彩色) | 1024×1024(彩色) | ||

| 模式二: 640×512 | ||||||

| 焦距 (mm) | 9.5,F=7 | 9.5,F=7 | 2.7,F=4 | 54,F=6.3 | ||

| 视场角 ( ) | 60 | 60 | 139 | 10 | ||

| 帧频 (fps) | 1, 10 | 1 | 5 | 5 | ||

| 量化值 (bit) | 8 | 8 | 8 | 8 | ||

| 最大信噪比S/N(dB) | 46.6 | 44.1 | 43.8 | 44.2 | ||

| 数据压缩比 | 1:1; 8:1 | 1:1 | 8:1 | 8:1 | ||

| 功耗 (W) | 4 | 1.9 | 2.59 | 2.45 | ||

| 外形尺寸 (mm) | 100×80×81 | 100×80×66 | 100×80×52 | 100×80×90 | ||

| 重量 (g) | 502 | 352 | 368 | 395[3] |

太阳高能粒子探测器

简述

嫦娥二号携带的是TDI—CCD相机,它采用多条线阵CCD对同一目标多次曝光原理,可以满足分辨率提高对相机曝光控制的要求,是中国相关载荷研制技术的一个重要突破,也是国际上首次在月球探测中使用。

TDI—CCD相机把图像分辨率从嫦娥一号的120米,提高到10米左右,在15公里轨道处甚至可以达到1米。[4]

性能

嫦娥二号的CCD立体相机在满足100km网轨道、7m分辨率全月立体覆盖的同时,还达到了局域1.3m分辨率,可与美国“月球勘测轨道器”的窄视场高分辨相机相比较。嫦娥二号1台相机起到2台相机的作用,需要很大的成像动态范围;另外,它是同轨立体的 。[5]

嫦娥二号CCD立体相机在15km轨道高度时,设计的空间分辨率为1m,由于虹湾地区是一个凹陷的盆地,实际拍摄时卫星离月面的距离约为18.7km,因此实际图像的空间分辨率约为1.3m,满足优于1.5m的工程目标,将为嫦娥三号着陆器选择合适的降落区提供有价值的科学数据;7m空间分辨率的全月立体图像,将为月球科学家研究月球精细的地形地貌和地质学构造提供有价值的数据源。[5]

在轨图像获取情况

嫦娥二号CCD立体相机共获取607轨的月面立体图像,其中在15 km/100km椭圆轨道的近月弧段上获取了空间分辨率约为1.3 m的35轨高清晰图像,每轨图像的月面尺寸约为8km~100km,可为嫦娥三号着陆器选择安全、合适的着落点提供有价值的科学依据。虹湾地区的35轨高清晰图像是在2个不同的时段上获得的。

第1个时段为2010年10月26—29日,也就是嫦娥二号成功实施了变轨,从100km的圆轨道变为15km/100km 的椭圆轨道期间,卫星在这一轨道上只能维持2天,每次只有1.5天的时间可供相机拍照。由于是首次在15km 轨道高度上对月面成像,因此在正式成像前先进行了3轨试验性拍摄,主要目的是选定合适的曝光量。试验结果表明,以96级、2倍电子学增益最为有利,与事先评估结果相符。按此设置,获得了16轨清晰的立体图像。

第2个时段为2011年5月20日之后,也就是嫦娥二号已经完成全部工程目标和科学目标,作为任务扩展增加了1次对虹湾地区的高分辨成像,又获得了16轨图像。

此后,嫦娥二号飞离月球,到达日地系拉格朗日L2点绕飞轨道,执行新的扩展任务。在100km圆轨道上,嫦娥二号CCD立体相机共获得了572轨空间分辨率约为7m的立体图像,实现了高分辨100全月立体覆盖,这也是迄今为止国际上分辨率最高、最清晰的全月面立体图像。572轨图像是在3个时段采集的。[5]

第1个时段是2010年10月24— 26日(即嫦娥二号首次进入100 km圆轨道时),采集了34轨测试图像。这次采集虽说是测试性的,但由于设定的曝光时间合适,图像质量极佳,从而成为正式有效数据图像的一部分。

第2个时段是从2010年11月2日(即嫦娥二号在完成第1次对虹湾地区成像、返回100km圆轨道后)到2011年初,共获得370轨有效数据图像,基本上完成了月球南北纬70度间的数据覆盖。[5]

此后,嫦娥二号进入为期3个月的侧飞阶段,相机无法工作。第3个时段为2011年4月22日转入正飞后到5月20日,在这个过程中嫦娥二号调整轨道倾角,使其维持在90度,以获得南北极极点附近的图像,进行南北两极图像的补拍,共采集168轨极区图像。至此,圆满完成了嫦娥二号的科学目标。嫦娥一号CCD立体相机的图像可得到1:150万比例尺的数据图像产品;嫦娥二号CCD立体相机的全月球图像产品可达到1:8万比例尺,对虹湾地区的局域图像产品达到1:2万比例尺 。[5]

推进系统

嫦娥二号搭载的γ射线谱仪的探测晶体由原来的碘化铯,改为新的材料——溴化镧,使探测灵敏度提高了1倍多;X射线谱仪的谱段,也由原来的10KeV—60KeV,缩小为25KeV—60KeV。可以更好地探测月球表面9种元素——硅、镁、铝、钙、钛、钾、钍、铀的含量与分布特征,获得更高空间分辨率和探测精度的元素分布图。[4]

飞控支持系统

微波探测器只接收月面微波辐射的微波辐射计,所需能量小,可以接收4个频段(3.0GHz、7.8GHz、19.35GHz、37GHz)的月面微波辐射,不同的微波频段,可以带来月表下不同深度的月壤或月岩信息。[4]

嫦娥二号的微波探测器相比嫦娥一号没有做太大改动。但是由于嫦娥二号的飞行轨道比嫦娥一号低,因此微波探测器天线波束在月面的覆盖就会缩小,从而提高了探测的空间分辨率。这些新的数据,可以结合嫦娥一号微波探测器的数据进行联合分析,获得更准确的月壤信息。[4]

有效载荷

嫦娥二号卫星在轨运行期间,正值太阳活动高峰年,是探测研究太阳高能粒子事件、CME(日冕物质抛射,即太阳日冕中的物质瞬时向外膨胀或向外喷射的现象)、太阳风,及它们对月球环境影响的最佳探测时期。利用太阳高能粒子探测器和太阳风离子探测器,可获取行星际太阳高能粒子与太阳风离子的通量、成分、能谱及其随时空变化的特征,用来研究太阳活动与地月空间及近月空间环境的相互作用。为后续探月工程提供环境科学数据。[4]

在嫦娥二号卫星上,配合这七种有效载荷工作的还有一套管理系统,对这七台仪器进行指挥、控制、管理,并采集数据。其中的大容量存储器为这次新研制的设备,它的存储容量由嫦娥一号的48GB增加到128GB,而且吞吐速率更高,处理速度更快。这样使七种有效载荷的工作效率更高、数据更可靠。[4]

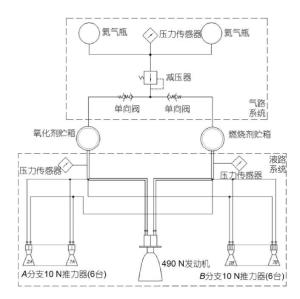

工作历程

嫦娥二号卫星推进系统原理图嫦娥二号推进系统采用高性能的双组元推进系统,嫦娥二号推进系统配置1台490N发动机,用于嫦娥二号卫星的轨道机动;配置12 台10 N 推力器,分为2 个分支互为备份,用于嫦娥二号卫星的姿态控制和轨道调整;配置2 只推进剂贮箱——氧化剂贮箱和燃烧剂贮箱,分别装填氧化剂(四氧化二氮)和燃烧剂(甲基肼),为490 N 发动机和10 N 推力器提供需要的推进剂;配置1 套气路系统,在490 N 发动机点火期间为推进剂贮箱提供稳定压力的氦气,其中2 个氦气瓶是存储高压氦气的容器,通过一只减压器将高压氦气减低并稳定到贮箱工作所需的压力,两只单向阀用来阻止贮箱内推进剂蒸汽向减压器扩散,避免因两种推进剂蒸汽在减压器下游接触而发生爆炸的危险。[6]

嫦娥二号卫星推进系统原理图嫦娥二号推进系统采用高性能的双组元推进系统,嫦娥二号推进系统配置1台490N发动机,用于嫦娥二号卫星的轨道机动;配置12 台10 N 推力器,分为2 个分支互为备份,用于嫦娥二号卫星的姿态控制和轨道调整;配置2 只推进剂贮箱——氧化剂贮箱和燃烧剂贮箱,分别装填氧化剂(四氧化二氮)和燃烧剂(甲基肼),为490 N 发动机和10 N 推力器提供需要的推进剂;配置1 套气路系统,在490 N 发动机点火期间为推进剂贮箱提供稳定压力的氦气,其中2 个氦气瓶是存储高压氦气的容器,通过一只减压器将高压氦气减低并稳定到贮箱工作所需的压力,两只单向阀用来阻止贮箱内推进剂蒸汽向减压器扩散,避免因两种推进剂蒸汽在减压器下游接触而发生爆炸的危险。[6]

发射阶段

针对飞行任务的特点,首次系统性地提出了卫星飞控支持系统的整体框架和设计思路: 基于数字仿真技术,解决相关关键部件的建模,使用统一的卫星姿态轨道动力学模型进行驱动,将数学仿真子系统、飞控演练子系统、视景仿真工具等独立模块有机结合,通过系统集成创新,实现了功能全面、实用的飞控支持系统。既可以通过辅助分析工具和数学仿真进行关键飞行事件的任务辅助设计来实现策略生成的实时性要,也可以通过面向执行层面的1:1 的飞控过程演练二者有效结合,实现有效预示飞控任务执行效果的目的。[7]

主要功能:

1) 卫星姿态轨道动力学模型功能:飞控支持系统的动力学软件环境具备精度高、自主选取的能力,可以根据轨道位置驱动,即根据轨道特性自主选择主要轨道摄动力, 实现对动力学模型调整的自适应能力。

2) 辅助分析工具功能:基于数字仿真, 产生关键任务中的姿态控制策略,利用天体矢量计算、定向天线指向计算、太阳翼指向计算、姿态机动的轨道扰动计算、发动机推力计算、相机/星敏感器杂光抑制计算等数学模块完成相关模拟计算。[7]

3) 数学仿真子系统功能:不同于物理/半物理仿真系统, 数学仿真子系统的设计完全软件化,具有系统稳定性好、执行速度快、仿真结果一致性高等特点,能够对正常模式的设计方案和故障模式策略方案进行多次仿真、验证,获得最优设计,也能够对不同飞行状态的卫星动力学模型建模的正确性进行及时验证,在飞控策略的形成过程中,数学仿真子系统是一种有效的辅助设计工具。

4) 飞控演练子系统:飞控演练子系统是针对任务执行层面的仿真. 其仿真环境包括“软”、“硬”两方面,核心是由星载计算机与动力学模型构成的星地对接系统。该系统可以直接接收卫星用数据块,对飞控过程进行全时段实时仿真,预示飞控执行过程,验证飞控策略正确性、复核星上指令模块的有效性。[7]

5) 视景仿真工具:视景仿真工具主要完成成像任务的预期成像效果,尤其是对于小行星飞越成像任务,视景仿真工具在动力学模型的驱动下,直接预示任务期间目标在视场中的尺寸、亮度、畸变、视运动情况、背景星空等效果,支持方案选取与仿真验证。飞控支持系统的子模块既可以联合使用,对重要策略进行仿真验证,也可以独立使用,优化任务参数。以飞越“图塔蒂斯”小行星事件为例,给出飞控支持系统进行地面仿真验证工作流程。[7]

预定任务阶段

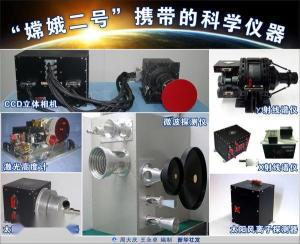

注:卫星的有效载荷就是直接执行特定卫星任务的仪器、设备或分系统。

嫦娥二号携带的科学仪器嫦娥二号卫星共配置了5 类7 台(套)科学探测仪器。使用了分辨率高的CCD立体相机;提高了激光高度计的空间分辨率和数据更新频率。增加定标源、更换探测晶体,提高了γ/X 射线谱仪的探测精度,扩展探测种类。

嫦娥二号携带的科学仪器嫦娥二号卫星共配置了5 类7 台(套)科学探测仪器。使用了分辨率高的CCD立体相机;提高了激光高度计的空间分辨率和数据更新频率。增加定标源、更换探测晶体,提高了γ/X 射线谱仪的探测精度,扩展探测种类。

| 项目名称 | 技术要求 |

|---|---|

| 有效载荷重量 | ≤140 kg |

| 有效载荷功耗 | ≤200 W |

| CCD 立体相机成像方式 | 单物镜成像, 线阵推扫 |

| CCD 相机月表分辨率 | 优于10 m(100 km×100 km)优于1.5 m(100 km×15 km) |

| 激光高度计测距分辨率 | 1 m |

| γ 射线谱仪仪器能量分辨率 | 4%@662 keV |

| X 射线谱仪低能探测器能量分辨率 | ≤300 eV@5.95 keV |

| X射线谱仪高能探测器能量分辨率 | ≤10%@59.5 keV |

| 微波探测仪探测频率 | 分别为3.0 GHz, 7.8 GHz, 19.35 GHz, 37 GHz |

| 微波探测仪带宽 | 分别大于100 MHz, 200 MHz, 500 MHz, 500 MHz |

拓展试验阶段

| 项目名称 | 技术要求 |

|---|---|

| 有效载荷重量 | ≤140 kg |

| 有效载荷功耗 | ≤200 W |

| CCD 立体相机成像方式 | 单物镜成像, 线阵推扫 |

| CCD 相机月表分辨率 | 优于10 m(100 km×100 km)优于1.5 m(100 km×15 km) |

| 激光高度计测距分辨率 | 1 m |

| γ 射线谱仪仪器能量分辨率 | 4%@662 keV |

| X 射线谱仪低能探测器能量分辨率 | ≤300 eV@5.95 keV |

| X射线谱仪高能探测器能量分辨率 | ≤10%@59.5 keV |

| 微波探测仪探测频率 | 分别为3.0 GHz, 7.8 GHz, 19.35 GHz, 37 GHz |

| 微波探测仪带宽 | 分别大于100 MHz, 200 MHz, 500 MHz, 500 MHz |

工程收官之后

成就

为准备嫦娥二号发射,西昌卫星发射中心进行了百余项技术改进。发射场系统对上百项相关设备设施进行了改造,包括更新测量雷达、更新遥测系统、改造光学仪器、优化加注系统等。

2010年9月25日,嫦娥二号探月卫星完成第三次合成演练。

2010年9月25日,嫦娥二号探月卫星完成第三次合成演练。

2010年9月28日,嫦娥二号卫星和运载火箭进行了发射前最后一次总检查,发射中心全面戒严。

2010年9月29日下午,嫦娥二号进行最后一次模拟发射合成演练。

| 时间(2010年10月1日) | 飞行时间 | 事件 |

|---|---|---|

| 11时[8] | 正式进入发射程序,举行最后一次气象“大会商” | |

| 13时30分[8] | -5.5时 | 气象报告出炉,开始低温为火箭加注液氢 |

| 17时[8] | 进入射前系统,地面开始给系统加电 | |

| 18时20分[8] | -40分 | 2号塔架回转平台从上而下逐级展开 |

| 18时45分[8] | -15分 | 最后一批勤务人员离开2号发射塔架 |

| 18时58分27秒[8] | -93秒 | 火箭从地面供电转为系统内部电池供电 |

| 18时58分57秒[8] | -63秒 | 倒计时60秒,准备点火发射 |

| 18时59分57秒[8] | -3秒 | 点火 |

| 19时0分0秒[8] | 0秒 | 起飞 |

| 19时2分7秒 | +127.4992秒[9] | 助推器分离 |

| 19时2分23秒 | +143.4972秒[9] | 一二级分离 |

| 19时4分15秒 | +255.4117秒[9] | 抛掉整流罩 |

| 19时5分24秒 | +324.7087秒[9] | 二三级分离 |

| 三级一次关机 | ||

| 三级二次点火 | ||

| 三级二次关机 | ||

| 末速修正关机 | ||

| 19时25分33秒 | +1533秒[10] | 星箭分离 |

| 19时55分许 | 发射场区指挥部指挥长李尚福宣布发射成功 |

整流罩坠落在江西遂川此次发射的长征三号丙火箭整流罩残骸于2010年10月1日19时11分坠落在江西省吉安市遂川县境内的2个自然村。[11]

整流罩坠落在江西遂川此次发射的长征三号丙火箭整流罩残骸于2010年10月1日19时11分坠落在江西省吉安市遂川县境内的2个自然村。[11]

任务及要求

| 时间(2010年10月1日) | 飞行时间 | 事件 |

|---|---|---|

| 11时[8] | 正式进入发射程序,举行最后一次气象“大会商” | |

| 13时30分[8] | -5.5时 | 气象报告出炉,开始低温为火箭加注液氢 |

| 17时[8] | 进入射前系统,地面开始给系统加电 | |

| 18时20分[8] | -40分 | 2号塔架回转平台从上而下逐级展开 |

| 18时45分[8] | -15分 | 最后一批勤务人员离开2号发射塔架 |

| 18时58分27秒[8] | -93秒 | 火箭从地面供电转为系统内部电池供电 |

| 18时58分57秒[8] | -63秒 | 倒计时60秒,准备点火发射 |

| 18时59分57秒[8] | -3秒 | 点火 |

| 19时0分0秒[8] | 0秒 | 起飞 |

| 19时2分7秒 | +127.4992秒[9] | 助推器分离 |

| 19时2分23秒 | +143.4972秒[9] | 一二级分离 |

| 19时4分15秒 | +255.4117秒[9] | 抛掉整流罩 |

| 19时5分24秒 | +324.7087秒[9] | 二三级分离 |

| 三级一次关机 | ||

| 三级二次点火 | ||

| 三级二次关机 | ||

| 末速修正关机 | ||

| 19时25分33秒 | +1533秒[10] | 星箭分离 |

| 19时55分许 | 发射场区指挥部指挥长李尚福宣布发射成功 |

任务特点

地月转移

嫦娥二号卫星监视相机在轨成像2010年10月2日12 时25 分,嫦娥二号顺利实施了第一次中途修正控制,采用490 N 大推力,开机时长70 s,速度增量16m/s。控制结果准确,满足卫星进入月球使命轨道入口点要求,取消了预定的后两次中途修正。

嫦娥二号卫星监视相机在轨成像2010年10月2日12 时25 分,嫦娥二号顺利实施了第一次中途修正控制,采用490 N 大推力,开机时长70 s,速度增量16m/s。控制结果准确,满足卫星进入月球使命轨道入口点要求,取消了预定的后两次中途修正。

2010年10月2日凌晨3点39分左右,嫦娥二号完成第一次地月成像。[12]

嫦娥二号验证了直接地月转移轨道设计与飞行技术,转移时间由12 天缩短为5 天。在嫦娥一号的基础上,设计改进得到验证:控制精度提高,控制自主能力增强,共节省推进剂207 kg。首次成功验证了紫外导航、CMOS 视频小相机成像等先进技术。首次获取了完整的地月空间环境探测数据。

月球捕获

2010年10月6日上午11时06分35秒,北京航天飞行控制中心发出第一次制动指令,1942秒后,嫦娥二号被月球捕获,进入环月轨道成功实施第一次近月制动,进入周期约12小时的椭圆环月轨道。[13]

2010年10月6~9日,嫦娥二号卫星共实施了3次近月制动和1 次轨道平面机动,控后卫星准确进入半长轴约1840 km、高度约100km、周期118min的极月圆轨道。首次验证100km月球轨道捕获技术;基于工程可靠实施而专门设计轨道平面机动,为一个月内实施近月15km轨道机动奠定了基础。

环月探测

嫦娥二号卫星在环月飞行阶段初期实施月球背面降轨控制并获取虹湾区高分辨率图像,完成了既定的各项技术试验验证。于2010年11月2日转入长期运行管理阶段。在环月150天期间,共实施2次飞行姿态转换、3次轨道维持以及月食控制。按照科学计划开展各项科学探测任务,重点完成了全月面高精度成像。

技术要求

月球轨道深化探测

2011年4月14和15日, 实施调整轨道倾角控制,用490 N发动机,将倾角从92°调整到90°,消耗推进剂35 kg。在2011年4月25日开始的正飞期内,重点补拍月球南北两极图像,将月球立体影像覆盖率从99.6%提高至100%。

2011年5月20日, 再次降轨,获取更多虹湾区域1m级高分辨率图像,不同前次,此次用490N发动机完成补充验证性控制,消耗推进剂26kg。

日地拉格朗日L2点探测

在国际上首次实现了从月球轨道飞往日地L2点的转移和试验方案。具体实施过程如下:

2011 年6 月8~9 日,经过2 次精确加速后飞离月球,飞往日-地拉格朗日L2 点。

2011 年8 月,成功到达日-地拉格朗日L2 点,开始进行载荷科学探测。[14]

2012 年4 月,圆满完成在L2 点一个完整拟周期的飞行探测。嫦娥二号成功绕飞日-地L2点,验证了深空轨道设计与飞行控制、150万千米的远距离测控通信等技术,验证了L2轨道保持特性,并在日-地L2点开展了10 个月的科学探测,填补了中国对地球远磁尾区域的离子能谱、太阳耀斑爆发和宇宙伽玛爆的科学探测的空白。

工程意义

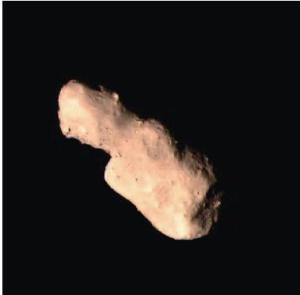

4179 号小行星照片1 (曝光时间: 7 ms)2012 年12 月13日。飞行历时两年, 嫦娥二号卫星在与4179号小行星(Toutatis)交会时刻, 太阳翼监视相机获取小行星影像。完成了4179号小行星国际首次近距离的光学探测, 圆满完成了扩展与再拓展试验任务。

4179 号小行星照片1 (曝光时间: 7 ms)2012 年12 月13日。飞行历时两年, 嫦娥二号卫星在与4179号小行星(Toutatis)交会时刻, 太阳翼监视相机获取小行星影像。完成了4179号小行星国际首次近距离的光学探测, 圆满完成了扩展与再拓展试验任务。

2012年12月15日,嫦娥二号卫星飞离日地拉格朗日L2点195天后,飞抵距地球约700万公里远的深空,与图塔蒂斯小行星由远及近擦身而过,至此,嫦娥二号再拓展试验成功,嫦娥二号工程收官。

2013 年1 月5 日23 时46 分嫦娥二号突破距地球1000万千米。

2013年2月28日10时18分,嫦娥二号卫星与地球间距离成功突破2000万公里。

2013年7月14日1时许,嫦娥二号突破距离地球5000万公里。[15]

2013年11月26日,嫦娥二号突破距离地球6100万公里。[16]

2014年年中,嫦娥二号突破距离地球1亿公里的深空。

嫦娥二号卫星状态良好,将不断刷新距地飞行高度,考核卫星的寿命及自主控制与管理能力,并协同我国深空测控站开展行星际测控通信试验。

技术突破

2011年8月25日,嫦娥二号经过77天飞行,受控准确进入距离地球约150万公里远的日地L2点的环绕轨道。这是中国第一次开展拉格朗日点转移轨道和使命轨道的设计和控制,并实现150万公里远距离测控通信。此举也使中国成为世界上第三个造访日地L2点的国家和组织,也是世界上第一个实现从月球轨道出发抵达该点的国家和组织。[17]

科学成果

嫦娥二号卫星既定任务的飞行轨道包括直接地月转移轨道,近月捕获轨道,100km和100km×15 km使命轨道。扩展任务段包括月球逃逸轨道(调相轨道)、转移轨道、日-地L2 点环绕轨道和小行星交会轨道等。[18]

嫦娥二号卫星除完成具有时间窗口唯一性的月球制动,还需要完成工程其他既定任务,包括后续着陆任务中动力下降前的所有轨道机动试验;扩展任务包括环绕L2点飞行和4179小行星交会控制等。环月探测中两次机动降轨试验必须安排在不可测控弧段,从100km圆轨道降至100km*15 km椭圆轨道。

发射轶事

卫星整个飞行任务可划分为相对独立的7 个阶段:射前准备阶段、主动段、调相轨道阶段、地月转移阶段、月球捕获阶段、环月工作状态建立阶段和环月运行阶段。

1) 飞行过程控制复杂。嫦娥一号需要经过380000km飞行过程实现月球捕获,嫦娥二号卫星则还需要经过100km×100km和100km×15km试验环月轨道。需要经历多次复杂的轨道和姿态机动,对卫星轨道控制要求高。

2) 空间环境复杂。突出表现在月食问题,嫦娥一号卫星在寿命期内,需经历两次月食,每次月食的有效阴影时间在3h左右。在此期间,卫星无法获得光照能源,卫星温度会迅速降低,因此,对卫星能源、温度、整星工作模式要求高。

3) 三体组合控制模式复杂,卫星环月期间,星体要对月定向,太阳翼要对日定向,定向天线要对地定向,因此对卫星本体、太阳翼、天线的姿态控制要求高。

4) 新研和改进的设备多,嫦娥二号卫星除包含嫦娥一号卫星中的6 种有效载荷,还增加了技术试验分系统,包括X 频段应答机、降落相机等工程载荷,因此卫星系统智能终端类型复杂,对卫星的信息收集、存储、压缩、编码等处理模式有特殊要求。[19]

词条图册

为避免撞击(月球山最高超过10km),实现近月15km稳定飞行也依赖自主可靠和高精度的轨道控制。而扩展任务的实现同样需要高精度的轨道控制,如从月球轨道出发进入L2点的转移轨道,对速度控制的敏感度较高。逼近小行星的控制除需要高精度轨控,同时对轨控策略的可靠性要求较高。[18]

嫦娥二号卫星飞行轨道示意图

嫦娥二号卫星飞行轨道示意图

嫦娥二号卫星使命轨道之一是100km*15 km椭圆轨道,由于卫星在近月点的高度低、速度快,若轨道控制的误差较大,就会导致近月点位置发生变化,而偏离兴趣目标区域,也影响连续的测控条件保障;如果过大,甚至有卫星撞击月球的风险。因此嫦娥二号的轨道控制必须足够精确。第1 次近月点制动具有唯一性,必须在近月点附近进行减速,否则卫星将飞离月球,要想重新到达月球附近需要花费大量的燃料和时间,甚至根本无法实现; 且可靠的控制、稳定的运行, 可节省燃料预算余量和减少燃料使用, 是实施扩展任务的基础, 因此对卫星提出了高可靠的要求.为确保变轨按计划及时执行,考虑到恶劣情况,在没有地面测控支持时,卫星也要具有一定的自主变轨的能力。特别是对扩展任务中的行星际飞行,远离地球千万千米之外,实时地获取地面支持更不可能,因而提出了自主容错及故障处理的能力。[18]

-

捷可视北斗卫星定位仪

2025-11-03 11:33:29 查看详情 -

GPS卫星定位的原理

2025-11-03 11:33:29 查看详情 -

地球夜间灯光分布卫星图

2025-11-03 11:33:29 查看详情 -

地球重力场和海洋环流探测卫星

2025-11-03 11:33:29 查看详情

求购

求购