- 贝拉·塔尔

贝拉·塔尔

人物经历

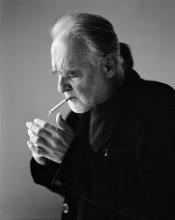

匈牙利导演贝拉·塔尔(5)贝拉·塔尔的一生充满传奇性的色彩。16岁的贝拉·塔尔用8厘米拍摄一个吉普赛工人写信给共党高层想要离开匈牙利,因为他们“再也不能忍受,没有工作,没有食物,一无所有的生活”,在当时的共产主义社会不见容,使贝拉·塔尔成为共党当局的黑名单,也因此申请大学哲学系入学时因政治正确性的考虑遭到拒绝,但有强烈社会道德责任意识的的贝拉·塔尔不畏强权,继续拍摄一户因为无处可居侵占他人屋舍的人家,警察把这家人抓走,拍摄这个纪录片的贝拉·塔尔也跟着入狱。

匈牙利导演贝拉·塔尔(5)贝拉·塔尔的一生充满传奇性的色彩。16岁的贝拉·塔尔用8厘米拍摄一个吉普赛工人写信给共党高层想要离开匈牙利,因为他们“再也不能忍受,没有工作,没有食物,一无所有的生活”,在当时的共产主义社会不见容,使贝拉·塔尔成为共党当局的黑名单,也因此申请大学哲学系入学时因政治正确性的考虑遭到拒绝,但有强烈社会道德责任意识的的贝拉·塔尔不畏强权,继续拍摄一户因为无处可居侵占他人屋舍的人家,警察把这家人抓走,拍摄这个纪录片的贝拉·塔尔也跟着入狱。

在完成1984年的《秋日历书》(Őszi almanach)之后,贝拉(之前四部长片都是他自己写的剧本)开始和匈牙利小说家László Krasznahorkai合作《诅咒》(Kárhozat)的剧本。Krasznahorkai史诗型小说《撒旦的探戈》(Satantango)的改编用了七年多的时间才完成。这部长达415分钟的杰作在1994年才与观众见面。在这部作品后,贝拉在1995年推出了一部35分钟的电影,《平原上的旅程》(Journey on the Plain) ,在沉寂了5年后,《鲸鱼马戏团》于2000年问世,受到了大部分影评人和电影节的好评。[1]

第四十届香港国际电影节将于2016年3月21日至4月4日举行。匈牙利导演贝拉·塔尔是本届香港国际电影节“大师班”的主角,他将于《都灵之马》放映后与观众见面。[2]

2018年7月,担任第十二届FIRST训练营教务长。[3]

社会关系

爱人——剪接师Agnes Hranitzky

“我们一直亲密无间,她总是电影的核心人物。你知道她的功能是什么吗?所有决定都要经过她的审度。她可不只是什么剪接师、合导、合编这么简单,她是真正的电影人。”塔尔如是说。

Agnes Hranitzky不仅是塔尔影片的剪辑师,更是生活中不可或缺的伴侣。从塔尔的第二部剧情长片《异乡人》开始,她就一直负责剪辑工作。而塔尔影片中的那些令人瞠目的长镜头和节奏感,很多时候都是他们两人在拍摄现场就已经决定好的。

良友——编剧Laszlo Kransznahorkai

Laszlo Kransznahorkai是匈牙利的著名作家,他的作品被业内形容为“用黑色江河般浩瀚的文字写成的熔岩般缓动的故事”。这种表意晦涩、逻辑复杂的文风刚好与塔尔的诗意长镜头语言具备同样内敛深邃的气质。而塔尔追求象征寓意的那种锲而不舍的精神,正好与Laszlo Kransznahorkai“臭味相投”,促成了两人的首次合作——《炼狱人间》。

贝拉·塔尔和摄影师 他们既是工作伙伴,亦是生活良友,相同的艺术追求与品位达成了两人一次又一次的合作。1985年,塔尔将Laszlo的小说《撒旦探戈》改编为惊动世人的同名影片,两人身上共同流淌着的 “匈牙利血液”在这部作品中得到彰显。1989 年,同样改编自Laszlo小说《反抗的忧郁》的影片《残缺的和声》进一步强化了他们一直追求的那种“形而上”,只不过表达起来比以往更黑暗、更骇俗。

贝拉·塔尔和摄影师 他们既是工作伙伴,亦是生活良友,相同的艺术追求与品位达成了两人一次又一次的合作。1985年,塔尔将Laszlo的小说《撒旦探戈》改编为惊动世人的同名影片,两人身上共同流淌着的 “匈牙利血液”在这部作品中得到彰显。1989 年,同样改编自Laszlo小说《反抗的忧郁》的影片《残缺的和声》进一步强化了他们一直追求的那种“形而上”,只不过表达起来比以往更黑暗、更骇俗。

知音——配乐师Mihaly Vig

Mihaly Vig是塔尔的御用作曲人,从《秋天年鉴》开始他便担当了其大部分作品的配乐工作。

Mihaly Vig擅长采用简单的配器,这一点恰恰暗合了塔尔式的简约主义风格。无论是低调的电子合成器,朴素的吉他、钢琴、萨克斯管,抑或简单的敲击乐器,都只是如留白般地出现在影片之中,绝不喧宾夺主。

在Mihaly Vig的众多配乐中,最为人津津乐道的是手风琴的运用。《撒旦探戈》一片中,May I Have this Tango ?一曲便是由手风琴反复奏响,洋溢着那种醉生梦死的忘情,生动刻画出男女主人公相互谄媚、调情、荒唐,又透着绝望的情绪。而《炼狱人间》中的一曲Over and Done ,则让观众彻底跌入女伶那充满磁性的歌。

艺术风格

以《麦克白》为界,贝拉·塔尔的电影可分为前后两个截然不同的阶段。在此之前的《家庭公寓》、《局外人》与《预制人生》延续了由Istvan Darday开创的“纪实虚构”电影,风格粗糙真实,以令人目眩头晕的手提摄影著称,包含大量的特写镜头。影片取材现实生活,热衷于抨击官僚体制、社会弊端。

贝拉·塔尔作品《都灵之马》 《麦克白》之后,塔尔的创作步入另一个极端。他摒弃了对社会与现实的探讨,捡起了少年时的梦想,转而开始关注哲学、信仰等更普遍的形而上问题,影片变得深涩难懂。此外,塔尔执着于对电影语言形式的探索,中远景、长镜头成为他的标志性风格,景物、场所具有与角色同等的重要性。因为这种突变,有人将他与塔尔科夫斯基和索科洛夫相比。也就是在这个阶段,贝拉·塔尔开始与作家Laszlo Krasznahorkai合作,陆续将他的几部作品《天谴》、《撒旦的探戈》及《鲸鱼马戏团》搬上银幕。

贝拉·塔尔作品《都灵之马》 《麦克白》之后,塔尔的创作步入另一个极端。他摒弃了对社会与现实的探讨,捡起了少年时的梦想,转而开始关注哲学、信仰等更普遍的形而上问题,影片变得深涩难懂。此外,塔尔执着于对电影语言形式的探索,中远景、长镜头成为他的标志性风格,景物、场所具有与角色同等的重要性。因为这种突变,有人将他与塔尔科夫斯基和索科洛夫相比。也就是在这个阶段,贝拉·塔尔开始与作家Laszlo Krasznahorkai合作,陆续将他的几部作品《天谴》、《撒旦的探戈》及《鲸鱼马戏团》搬上银幕。

1988年的《天谴》是塔尔真正打入西方主流艺术电影的开始,在政治压力下,塔尔夫妇不得不在德国逗留一年,并目睹了柏林墙的倒塌。随后的事情顺理成章,在祖国电影人的盛情邀请下,两人回国拍摄了惊世之作《撒旦的探戈》,此片长达令人窒息的七个小时,却仅有区区一百五十个镜头。

第三部改编自Krasznahorkai小说的《鲸鱼马戏团》前后用了足足六年时间,作为塔尔最新的一部长片,《鲸鱼马戏团》为他带来了前所未有的世界性声誉,2005年2月,法国著名的艺术电影制片人、欧洲电影学院2004-2005年度主席恩伯特·巴尚(Humbert Balsan)在巴黎办公室中自缢身亡。原因很简单,贝拉·塔尔的新片《来自伦敦的男人》在欧洲电影界群策群力下筹集到数百万欧元的预算,开机不过几天已花得精光。为这部影片巴尚的所有财产已做抵押,他欠下巨额债务,到后来实在是走投无路走上此路。这一点塔尔和很多导演一样,可以毫不犹豫地花掉20万欧元只为了拆掉外景地一个碍眼的脚手架,以换来更加完美的电影,但所付出的代价何其巨大![4]

作品赏析

《家庭公寓》

作为塔尔的首部剧情长片,《家庭公寓》以纪录片式的写实手法讲述了一对年轻夫妇因住房问题所导致的生存困境。片中大量特写和近景镜头为日后塔尔的影片风格定下了基调。影片中洋溢着“欢乐的忧伤”,显示了塔尔对人们现实生活的细微观察,同时也体现了他“不当导演就做哲学家”的思想力度。

《局外人》

影片延续了塔尔一贯的写实风格。片中主角是一个被朋友戏称为“贝多芬”的小提琴家,不稳定的生活与错综的情爱关系,展现了社会的广度与人性的厚度。影片采用非职业演员、现场即兴对白、手持拍摄等手法,恰到好处地折射出当时东欧的社会面貌与人际交往的真实情况。

影片杀青后,塔尔对媒体表示:“我的电影就是对匈牙利政治体制的反抗,对当时匈牙利电影的反抗。匈牙利电影里有太多垃圾、谎言。我们不用去敲门,干脆破门而入吧!我们将带来新鲜的、真实的事物。”

《五个人的幽闭恐惧症》

贝拉·塔尔作品《撒旦探戈》 影片深受史特林堡“梦幻剧”的剧场风格和伯格曼心灵病态的“室内剧”电影特质的影响,一改熟悉的纪录片风格,进而转向带有魔幻性的写实主义风格,标志着塔尔艺术思想上的巨大转变。

贝拉·塔尔作品《撒旦探戈》 影片深受史特林堡“梦幻剧”的剧场风格和伯格曼心灵病态的“室内剧”电影特质的影响,一改熟悉的纪录片风格,进而转向带有魔幻性的写实主义风格,标志着塔尔艺术思想上的巨大转变。

影片采用普希金的诗句开场,讲述了在一群“边缘化”人物身上所发生的故事。精心设计的构图、色彩,以及奇特的拍摄角度,将这群困兽般的人物残酷而逼真地刻画出来。

《撒旦探戈》

这是塔尔最具代表性的影片,亦是他长镜头美学达到极致的完美体现。

影片长达7小时15分钟,采用了“前六步后六步”的探戈舞步结构,穿插讲述了匈牙利集体农庄解体后的村民寻求出路的故事。超乎寻常的长镜头、精准的场面调度勾勒出一幅幅诗一般的画面:牛群穿越废墟般的小镇、残破斑驳的外墙与牛棚、完全被泥沼与绵绵不绝的雨水隔绝的小镇……每一场景单独品味都足以称得上是摄影史上的杰作。

《鲸鱼马戏团》

《鲸鱼马戏团》是塔尔最引人入胜的佳作之一。

影片前后耗时四年,与7位摄影师合作,以不同的摄影风格创造出意想不到的精彩段落。超过600名的非职业演员本色出演,呈现了早期纪录剧情片式的真实。

故事讲述了匈牙利某破旧而荒颓的小镇,因马戏团的到来而引发出的奇异古怪的景象。在这部充满戏剧性与天才象征意义的影片中,只有39个长镜头,片中的鲸鱼成为塔尔象征的载体。在这条凄厉且骇人的巨鲸身上,我们看到了塔尔对东欧社会现况“边缘化”处境的敏锐洞察力和无以伦比的艺术化表现力。

《伦敦来的男人》

影片改编自乔治·西默农的同名小说,并延续了《撒旦探戈》以来的美学风格,无论是长镜头、黑白摄影、看起来感觉粗糙的画面,还是营造出来的故事氛围,都可以看作是《撒旦探戈》的姊妹篇。

在这部称得上是“长镜头教科书”的作品中,即使场景、人物相同,也没有任何两个长镜头的起落、调度是完全一致的。塔尔用母语般的长镜头为观众讲述了一个错综复杂的破案故事。

一如塔尔的一贯作风,132分钟的影片只用了29个镜头就搞定了,缓速却流畅的运镜过程中,演员走位与画面构图都维持着高度的协调美感,令人称绝。至此,人们对塔尔的才华只能用“瞠目结舌”四个字来形容。

主要作品

导演作品:

→ 伦敦来的男人 A Londoni férfi (2007)

→ 欧洲二十五面体 Visions of Europe (2004)

→ 和睦相处/鲸鱼马戏团 Werckmeister harmóniák (2000)

→ 旷野旅程 Utazás az alfldn(1995)

→ 撒旦探戈 Sátántangó(1994)

→ City Life (1990)

→ 诅咒 Kárhozat(1988)

→ 积木人生 Panelkapcsolat(1982)

→ 麦克白 Macbeth (1982)

→ 局外人 Szabadgyalog(1981)

→ 家庭公寓 Családi tüzfészek(1979)

→ Hotel Magnezit (1978)

出演作品:

→ Szrnyek évadja(1987)

编剧作品:

→ A Torinói ló(2009)

→ 伦敦来的男人 A Londoni férfi (2007)

→ 和睦相处/鲸鱼马戏团 Werckmeister harmóniák (2000)

→ 撒旦探戈 Sátántangó(1994)

→ 诅咒 Kárhozat(1988)

→ 积木人生 Panelkapcsolat(1982)

→ 麦克白 Macbeth(1982)

→ 局外人 Szabadgyalog(1981)

→ 家庭公寓 Családi tüzfé[FS:Page]szek(1979)

制片作品:

→ Tredék(2007)

→ A Halál kilovagolt Perzsiából(2005)

→ 性女贞德 Johanna(2005)

→ 和睦相处/鲸鱼马戏团 Werckmeister harmóniák(2000)

美术作品:

→ Chteau de sable(2000)[5]

荣誉成就

戛纳电影节 :

获奖:

第58届(2005) - 法国文化电台奖-年度海外电影人诅咒 Kárhozat (1988)

提名:

贝拉·塔尔在柏林国际电影节 第60届(2007) - 主竞赛单元-金棕榈奖来自伦敦的男人 A Londoni férfi (2007)

贝拉·塔尔在柏林国际电影节 第60届(2007) - 主竞赛单元-金棕榈奖来自伦敦的男人 A Londoni férfi (2007)

柏林国际电影节 :

获奖:第61届(2011) - 银熊奖-评审团大奖都灵之马 The Turin Horse (2011)

第61届(2011) - 费比西奖-竞赛单元都灵之马 The Turin Horse (2011)

第51届(2001) - 《柏林报》评审团奖鲸鱼马戏团 Werckmeister harmóniák (2000)

第44届(1994) - 卡里加里电影奖撒旦的探戈 Sátántangó (1994)

提名:

第61届(2011) - 金熊奖(国际评审团)都灵之马 The Turin Horse (2011)

欧洲电影奖:

提名:

第24届(2011) - 欧洲电影奖-最佳导演都灵之马 The Turin Horse (2011)

第1届(1988) - 欧洲电影奖-最佳青年电影诅咒 Kárhozat (1988)

洛迦诺国际电影节:

获奖:

第37届(1984) - 厄内斯特·阿塔里亚奖秋天年鉴 Öszi almanach (1985)

第35届(1982) - 特别提及积木人生 Panelkapcsolat (1982)[6]

-

毛拉·阿赫塔尔·穆罕默德·曼苏尔

2025-11-03 19:59:25 查看详情

求购

求购