- 汉服文化

汉服文化

基本内容

汉服文化,是反映儒教礼典服制的文化总和,贯穿西周到明朝的儒教书史体系《礼记》、《后汉书·舆服下》、《晋书·舆服》、《宋书·礼五》、《南齐书·舆服》、《魏书·礼志四之四第十三》、《隋书·礼仪七》、《旧唐书·舆服》、《新唐书·车服》、《宋史·舆服》、《明史·舆服》,通过祭服、朝服、公服、常服以及配饰体现出来。汉服文化是在汉民族通过儒教《十三经》、大唐《开元礼》和正史继承下来的礼仪文化。从三皇五帝到明代这一段历史时期,汉服文化通过连绵不断的继承完善着自己,汉服文化是一个非常成熟并自成体系的千年文化。

汉服文化,是反映儒教礼典服制的文化总和,贯穿西周到明朝的儒教书史体系《礼记》、《后汉书·舆服下》、《晋书·舆服》、《宋书·礼五》、《南齐书·舆服》、《魏书·礼志四之四第十三》、《隋书·礼仪七》、《旧唐书·舆服》、《新唐书·车服》、《宋史·舆服》、《明史·舆服》,通过祭服、朝服、公服、常服以及配饰体现出来。汉服文化是在汉民族通过儒教《十三经》、大唐《开元礼》和正史继承下来的礼仪文化。从三皇五帝到明代这一段历史时期,汉服文化通过连绵不断的继承完善着自己,汉服文化是一个非常成熟并自成体系的千年文化。

基本简介

中国又称『华夏』,这一名称的由来就与汉服有关。中华天朝重衣冠礼仪。《周易·系辞下》曰“是以自天佑之,吉无不利,黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治,盖取诸乾坤。”周公制周礼而治天下,被儒家尊为圣人。周礼通过《仪礼》、《周礼》、《礼记》的服章和仪式表现出来,因而衣冠、礼仪往往用来代指文明,汉服是礼仪的载体。 《春秋左传正义·定公十年》疏:“夏,大也。中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。华,夏一也。”华夏皆谓中国,而谓之华夏者,夏,大也。言有礼仪之大,有文章之华也。中国者,聪明睿知之所居也。万物财用之所聚也,贤圣之所教也,仁义之所施也,诗书礼乐之所用也。“亲被王教,自属中国,衣冠威仪,习俗孝悌,居身礼义,故谓之中国”。《尚书正义》注:“冕服华章曰华,大国曰夏。”中国自古就被称为“衣冠上国、礼仪之邦”,而“衣冠”便成了文明的代名词。五胡乱华之时,原先在中原地区的贵族和平民纷纷逃亡到江南,保留了中原文明的火种,而逐渐把江南开发成繁华富庶之地,这一事件史称“衣冠南渡”。汉服体系展现了华夏文明的等级文化、亲属文化、政治文化、重嫡轻庶、重长轻幼以及儒家的仁义思想。在中国古代的宗法文化背景下,服饰具有昭名分、辨等威、别贵贱的作用。

“汉服”一词的记载最早见于《汉书》:“后数来朝贺,乐汉衣服制度”,直接与汉朝重建的周礼服制体系有关。正如胡人传统服饰被叫做“胡服”,中国传统服饰被称之为“汉服”。所以,后来"汉服"这个词汇的基本内涵也固定下来,即汉族传统服饰。在漫长的历史中"汉服"逐渐成为汉人自我认同的文化象征。在唐代樊绰的书中就明确的称大唐的服饰为"汉服".到了宋元明时期,一些异族酋长也明确地用“汉服”来指称汉人服饰,如“辽国自太宗入晋之后,皇帝与南班汉官用汉服;太后与北班契丹臣僚用国服,其汉服即五代晋之遗制也”。元代修《辽史》时,甚至专门为汉服开辟了一个“汉服”条。

汉服文化(15张)

华夏信仰

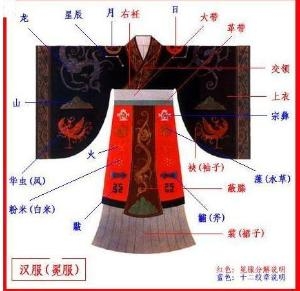

衣裳,即上衣下裳,是汉服中最基本最古老的款式,象法天地,是华夏最高贵的祭服、冕服、朝服的基本款式。“《乾》天在上,衣象,衣上阖而圆,有阳、奇象;《坤》地在下,裳象,裳下两股,皆阴、偶象。上衣下裳不可颠倒,使人知尊卑、上下不可乱,则民志定、天下治矣。”盖衣裳之制始於黄帝,备於尧、舜。“凡服,上曰衣,衣,依也,人所依以芘寒暑也。下曰裳,裳,障也,所以自障蔽也。”衣包括九个部分:领、襟、袂、袪、袖、衿、带、系、衽。衣的甲骨文就是交领衣,襟,禁也。交于前,所以禁御风寒也。汉服中交领既代表天圆地方中的地,地既人道,既方与正;而袖子,其实都是圆袂,既代表天圆地方中的天圆。所以,领是交领(从一开始的方形的矩领演化过来)右衽;袖是圆袂收祛,都是像一种图腾一样体现了文化的。 素积是裳的一种,又叫素裳,以十五升布为衣,积素以为裳。辟积其要中,使踧,因以名之也。”「裳又前三幅,后四幅,开两边,露里衣,是以须衽。属衣两旁垂之,以掩交际之处。」“辟积”的意思是,为行平易,把平铺的裳从底边正中间向上剪开_↑_,然后把中间分开的∧形两边前后缝起来,就成了无裆的袴,方便走路。摆幅越大的裳做出来的袴的摆幅也越大。后来前后两幅布的设计演进为前后各两块对称的梯形布缝成,幅布越多摆幅就越大。素积是皮弁服的一部分,缁布衣,古代军服。《白虎通》曰:“皮弁者,何谓也?所以法古,至质冠名也。弁之言攀也,所以攀持其发也。上古之时质,先加服皮以鹿皮者,取其文章也。《礼》曰:「三王共皮弁素积。」裳也,腰中辟积,至质不易之服,反古不忘本也。战伐田猎,此皆服之。”“诸侯每日视朝,其君与臣皆服玄冠、缁布衣,素积以为裳。《礼》通谓此服为朝服。宴食虽非大礼,要是以礼见君,故服朝服。公食大夫之礼,宾朝服,则臣於君,虽非礼食,亦当服朝服也。”素积也是君臣的朝服,公视朔之服。

衣裳,即上衣下裳,是汉服中最基本最古老的款式,象法天地,是华夏最高贵的祭服、冕服、朝服的基本款式。“《乾》天在上,衣象,衣上阖而圆,有阳、奇象;《坤》地在下,裳象,裳下两股,皆阴、偶象。上衣下裳不可颠倒,使人知尊卑、上下不可乱,则民志定、天下治矣。”盖衣裳之制始於黄帝,备於尧、舜。“凡服,上曰衣,衣,依也,人所依以芘寒暑也。下曰裳,裳,障也,所以自障蔽也。”衣包括九个部分:领、襟、袂、袪、袖、衿、带、系、衽。衣的甲骨文就是交领衣,襟,禁也。交于前,所以禁御风寒也。汉服中交领既代表天圆地方中的地,地既人道,既方与正;而袖子,其实都是圆袂,既代表天圆地方中的天圆。所以,领是交领(从一开始的方形的矩领演化过来)右衽;袖是圆袂收祛,都是像一种图腾一样体现了文化的。 素积是裳的一种,又叫素裳,以十五升布为衣,积素以为裳。辟积其要中,使踧,因以名之也。”「裳又前三幅,后四幅,开两边,露里衣,是以须衽。属衣两旁垂之,以掩交际之处。」“辟积”的意思是,为行平易,把平铺的裳从底边正中间向上剪开_↑_,然后把中间分开的∧形两边前后缝起来,就成了无裆的袴,方便走路。摆幅越大的裳做出来的袴的摆幅也越大。后来前后两幅布的设计演进为前后各两块对称的梯形布缝成,幅布越多摆幅就越大。素积是皮弁服的一部分,缁布衣,古代军服。《白虎通》曰:“皮弁者,何谓也?所以法古,至质冠名也。弁之言攀也,所以攀持其发也。上古之时质,先加服皮以鹿皮者,取其文章也。《礼》曰:「三王共皮弁素积。」裳也,腰中辟积,至质不易之服,反古不忘本也。战伐田猎,此皆服之。”“诸侯每日视朝,其君与臣皆服玄冠、缁布衣,素积以为裳。《礼》通谓此服为朝服。宴食虽非大礼,要是以礼见君,故服朝服。公食大夫之礼,宾朝服,则臣於君,虽非礼食,亦当服朝服也。”素积也是君臣的朝服,公视朔之服。

衣裳中的玄端

《易》曰:『夫玄黄者,天地之杂色,天玄而地黄。』郑玄注《礼记·杂记》曰:“天之正色苍而玄,地之正色黄而纁,圣人法天地以制衣裳”。玄端,玄裳、黄裳、杂裳可也。缁带,爵弁(此莫夕於朝之服。玄端即朝服之衣,易其裳耳。上士玄裳,中士黄裳,下士杂裳。杂裳者,前玄後黄。玄端是衣裳中第二神圣高贵的服制,即是祭服,也是天子朝服。

象法天地信仰

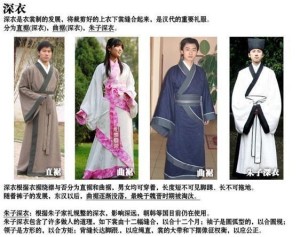

汉服中最典型的深衣,孔氏正义曰:“所以称深衣者,以余服则上衣下裳不相连,此深衣衣裳相连,被体深邃,故谓之深衣。”深衣是最能体现华夏文化精神的服饰。深衣象征天人合一,恢宏大度,公平正直,包容万物的东方美德。袖口宽大,象征天道圆融;领口直角相交,象征地道方正;背后一条直缝贯通上下,象征人道正直;腰系大带,象征权衡;分上衣、下裳两部分,象征两仪;上衣用布四幅,象征一年四季;下裳用布十二幅,象征一年十二月。《礼记·深衣》曰:“制十有二幅,以应十有二月”。身穿深衣,自然能体现天道之圆融,怀抱地道之方正,身合人间之正道,行动进退合权衡规矩,生活起居顺应四时之序。

正色间色尊卑论

汉服文化中的正色就是阴阳五行对应的颜色:所谓六象六色,源自阴阳五行说,概指青所以象东方的木,赤所以象南方的火,白所以象西方的金,黑所以象北方的水,玄所以象天,黄所以象地。此「六象六色」分别取其直线相对的方位为「次」,每两色成一对位,即青(东)与白(西)相对;赤(南)与黑(北)相对;玄(天)与黄(地)相对。 而汉服的配色是如《礼记·玉藻》云:“衣正色,裳间色。”

唐高祖曾规定大臣们的公服,亲王至三品用紫色大科(大团花)绫罗制作,腰带用玉带钩。五品以上用朱色小科(小团花)绫罗制作,腰带用草金钩。六品用黄色(柠檬黄)双钏(几何纹)绫制作,腰带用犀钩。七品用绿色龟甲、双巨、十花(均为几何纹)绫制作,带为银銙(环扣)九品用青色丝布杂绫制作,腰带用瑜石带钩。唐太宗李世民(公元627年至649年)时期,四方平定,国家昌盛,他提出偃武修文,提倡文治,赐大臣们进德冠,对百官常服的色彩又作了更细的规定。据《新唐书·车服志》所记,三品以上袍衫紫色,束金玉带,十三銙(装于带上的悬挂鞢带的带具,兼装饰作用)。四品袍深绯,金带十一銙。五品袍浅绯,金带十銙。六品袍深绿,银带九銙。七品袍浅绿,银带九銙。八品袍深青,九品袍浅青,瑜石带八銙。流外官及庶人之服黄色,铜铁带七銙(总章元年又禁止流外官及庶人服黄,已见上述)。唐高宗龙朔二年(公元662年)因怕八品袍服深青乱紫(古代用蓝靛多次浸染所得深青泛红色光,故怕与紫色相混),改成碧绿。自春秋时期齐桓公(公元前685年至前643年在位)穿紫袍始,才确定了以紫为上品的服装色彩格局,至宋元一直未变。到明朝才被大红色所取代。《新唐书·车服志》记载文官官服花式,有鸾衔长绶、鹤衔灵芝、鹊衔瑞草、雁衔威仪、俊鹘衔花、地黄交枝等名目。庶人只能衣白布。而白居易当时的职务是江州司马,司马一职在别驾、长史之下,是州刺史的佐官,当时,实际上是闲职。其官阶是最低的文散将仕郎,从九品,所以,只能穿青衫。

在唐以前,黄色上下可以通服,例如隋朝士卒服黄。唐代认为赤黄近似日头之色,日是帝皇尊位的象征,“天无二日,国无二君。”故赤黄(赭黄)除帝皇外,臣民不得僭用。把赭黄规定为皇帝常服专用的色彩。唐高宗李治(公元650年至683年)初时,流外官和庶人可以穿一般的黄(如色光偏冷的柠檬黄等),至唐高宗中期总章元年(公元668年),恐黄色与赭黄相混,官民一律禁止穿黄。从此黄色就一直成为帝皇的象征。

传承体系

汉服自西周的衣裳、皮弁服、褘衣、鞠衣、袒衣、袴褶、襌衣、褠衣、裲裆等服制开始,历经几千年的继承,在大唐《开元礼》中得到了充分展现和体系化,按功能分为冕服、朝服、公服、常服。大唐制,天子衣服,有大裘冕、衮冕、鷩冕、毳冕、希冕、玄冕、通天冠、武弁、黑介帻、白纱帽、平巾帻、白帢,凡十二等。公之服,自衮冕而下如王之服;侯伯之服,自鷩冕而下如公之服;子男之服,自毳冕而下如侯伯之服;孤之服,自冕而下如子男之服;卿大夫之服,自玄冕而下如孤之服;士之服,自皮弁而下如大夫之服。其斋服有玄端素端。

周礼对周代及周代后世的服饰产生了重要的影响。汉服文化就是以周礼为基础,经过汉唐宋明的考证和传承形成的千年不变的体系,且通过儒教书史体系《礼记》、《后汉书·舆服下》、《晋书·舆服》、《宋书·礼五》、《南齐书·舆服》、《魏书·礼志四之四第十三》、《隋书·礼仪七》、《旧唐书·舆服》、《新唐书·车服》、《宋史·舆服》、《明史·舆服》记载下来,男式汉服服制十二等

冕服

冕服产生于西周时期,随着周礼的一次次复兴,处于汉朝至明朝的汉服体系中的核心。冕服的千年延续是对汉文化的坚守。周代冕服种类有大裘冕、衮冕、惊冕、毳冕、希冕[絺冕]、玄冕等六冕,按照不同场合需要加以穿用。六冕在汉以后历代王朝的复礼思潮中,有时或以别的称谓形式出现。六冕中,历代主要采用的是衮冕一种。衮冕是冕服当中,最华丽的服装,与其它冕服不同的特征,主要是冕冠的旒数(十二旒)及在衣裳所施的文章(十二章或九章,按照各朝代稍微不同)。 作为六冕当中的首位冕服,大裘冕的象征意义最为崇高而又最具独特之处。全套冕服大致上由冕冠、上衣、下裳、中衣、袴、袜、舄、腰带(革带、大带)、弊膝、佩玉、绶、剑、圭等的十四种。周代六冕的不同,可由十二文章的多少来加以区别。凡为冕服,例必有相应的“文章”。历来被普遍采用的文章之章目为日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻之十二章。《周礼》始传六冕的楷模,继而订立六冕取名之准则与承载往后千古历代冕服之服色的用事、义涵,包括冕冠、冕服之衣及裳、冕服之足衣、冕服之坿饰、冕服之服章等之形与图的用「色」规制,皆缘自周礼冕服之制。《易系辞》曰:「黄帝尧舜,垂衣裳而天下治。盖取诸乾坤。」《尚书‧舜典》:「…(天子)五载一巡狩,群后以朝,敷奏以言,明试以功,车服以庸。」《臯陶谟》:「天命有德,五服五章(彰)哉。」可见黄帝尧舜时代已有冠服规制,而有此论功酬庸的相关文献。综此可知此种服章规范之施的崇高境界。

冕服产生于西周时期,随着周礼的一次次复兴,处于汉朝至明朝的汉服体系中的核心。冕服的千年延续是对汉文化的坚守。周代冕服种类有大裘冕、衮冕、惊冕、毳冕、希冕[絺冕]、玄冕等六冕,按照不同场合需要加以穿用。六冕在汉以后历代王朝的复礼思潮中,有时或以别的称谓形式出现。六冕中,历代主要采用的是衮冕一种。衮冕是冕服当中,最华丽的服装,与其它冕服不同的特征,主要是冕冠的旒数(十二旒)及在衣裳所施的文章(十二章或九章,按照各朝代稍微不同)。 作为六冕当中的首位冕服,大裘冕的象征意义最为崇高而又最具独特之处。全套冕服大致上由冕冠、上衣、下裳、中衣、袴、袜、舄、腰带(革带、大带)、弊膝、佩玉、绶、剑、圭等的十四种。周代六冕的不同,可由十二文章的多少来加以区别。凡为冕服,例必有相应的“文章”。历来被普遍采用的文章之章目为日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻之十二章。《周礼》始传六冕的楷模,继而订立六冕取名之准则与承载往后千古历代冕服之服色的用事、义涵,包括冕冠、冕服之衣及裳、冕服之足衣、冕服之坿饰、冕服之服章等之形与图的用「色」规制,皆缘自周礼冕服之制。《易系辞》曰:「黄帝尧舜,垂衣裳而天下治。盖取诸乾坤。」《尚书‧舜典》:「…(天子)五载一巡狩,群后以朝,敷奏以言,明试以功,车服以庸。」《臯陶谟》:「天命有德,五服五章(彰)哉。」可见黄帝尧舜时代已有冠服规制,而有此论功酬庸的相关文献。综此可知此种服章规范之施的崇高境界。

《尚书‧益稷》:「予欲观古人之象:日、月、星辰、山、龙、华虫……以五采章施於五色,作服。汝明。」又如《礼记‧王制》及《内则》篇:「有虞氏皇而祭,深衣而养老;夏后氏收而祭,燕衣而养老;殷人 而祭,缟衣而养老;周人冕而祭,玄衣而养老。」所有「皇」、「收」、「 」、「冕」等,这是虞、夏、商、周祭冠的异名,而「冕」之名称,又似周代才有。但这四种祭冠的形制有何异同,因史籍文献无徵,不得而知。如由甲骨文考据,应是在殷代时已有冕,收、 、冕,这是异名而同制。另一记载:殷王曾以冕为即位的礼冠,《尚书‧太甲》:「伊尹以冕服奉嗣王归于亳(河南商丘)」因此以上所见之章服制度,为后世数千年立下根基,历代都认为这是有虞氏真实的遗规,而后世代因袭仿行。 先知为上以制其衣,后知为下复制其裳,衣裳始备。 黄帝、尧、舜垂衣裳,盖取诸乾坤,故衣玄而裳黄。旁观翚翟草木之华,乃染五色,始为文章以表贵贱,而天下理。虞书曰:“予欲观古人之象,日、月、星辰、山、龙、华虫作缋,宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣。”备十二章。玄衣绣裳,上六章在衣,下六章在裳。上画下绣。“日、月、星辰,取其照临也;山,取其镇也;龙,取其变也;华虫,雉,取其文也;会,绘也。宗彝,虎蜼,取其孝也;藻,水草,取其洁也;火,取其明也;粉米,白米,取其养也;黼若斧形,取其断也;黻为两己相背,取其辨也;絺,紩也,紩以为绣也。日也、月也、星辰也、山也、龙也、华虫也六者绘之於衣,宗彝也、藻也、火也、粉米也、黼也、黻也六者绣之於裳,所谓十二章也。采者,青、黄、赤、白、黑也。色者,言施之於缯帛也。绘於衣、绣於裳皆杂施五采以为五色也。”

六冕立名之准则

《周礼》所称的六冕各有其定名之准据。特经探究其根柢渊源,乃是出於《尚书‧舜典》。后汉郑玄注称:「予欲观古人之象:日、月、星辰、山、龙、华虫,作绘。宗彜、藻、火、粉米、黼、黻絺绣。以『五采』彰施於『五色』,作服,汝明。」而六冕之得名,乃据上述之辞依图而得名:起自最高的「大裘冕」而下乃分依上衣之图纹为名,在此有谓「取首章为义」。盖因六冕之中「大裘冕」不具文饰,其余五冕皆有图文,乃以九、七、五、三、一等奇数为节。此种图文,有其专名,曰「服章」,十二图文,谓之十二服章,简称十二章,分依天子、公侯以下的爵级递次用之;上衣无图文者,则以衣色为名。

(一)、大裘冕:其上衣以「黑色」羔(乳羊)皮(毛向外)为之而得名。《周礼‧司服》「大裘冕」注:「大裘,羔裘也。」贾公彦疏:「……然则凡祭之服皆同羔裘,义具於〈司裘〉也。」

(二)、衮冕:依郑玄注《周礼》,有谓衮也者,龙文居首之衣,「登 (升)龙於山,登火於宗彜。」 因而「衮」以得名,所谓「登龙於山、登火於宗彜」,称:乃遵依於图制变更《尚书》所谓, 十二图文之第次,即此而图为龙、山、华虫、火、宗彜、藻……黼、黻的序列。自此而后,历代的所施,皆依郑注为准。历代无不照此采行。一一各皆依其色相,分以诸色或「绘」或「绣」以为彰施。

又有平冕,黑介帻,今谓平天冠。皂表,朱缘里,广七尺,长尺二寸,垂珠十二旒,以朱组为缨,如其绶色。衣皂上绛下,裳前三幅,后四幅。衣画而裳绣,为日、月、星辰、山、龙、华虫、藻、火、粉米、黼、黻十二章。素带广四寸,朱里,以朱绿裨饰其侧,要中以朱,垂以绿,垂三尺。中衣,以绛缘其领袖,赤皮韨,绛袴袜,赤鋋抃,郊庙临朝所服也。

(三)、鷩冕:盖鷩冕七章,华虫居首。鷩,即华虫。《周礼》「则鷩冕」注:「鷩画以雉,谓华虫也。其衣三章,裳四章,凡七也。」疏:「华虫,五色之虫,孔君注以为华象草华;虫,雉也。义亦通。」

(四)、毳冕:毳,细毛也。〈司服〉疏云:「又知『登火於宗彜』者,宗彜则毳也。」〈司服〉郑玄注:「郑司农云:『毳,罽衣也。』玄谓:毳,画虎、蜼,谓宗彜也。其衣三章,裳两章。」因虎、蜼两兽,同其身有贴体的「毳」(白色绒毛),故合称为毳,以为代号。《尔雅》释兽:「蜼,仰鼻而长毛。」注,「蜼,似猕猴而大」因而蜼是长尾猴(性敏慧),虎象威猛,猴象智慧。

(五)、希(絺)冕:希冕三章,首章为「粉米」。《虞书》传:「葛之精者曰絺。」孔氏正义曰:「藻、火、粉米、黼、黻,於细葛而刺绣以五种之彩。」「后代无用葛者,盖於(虞)时乃质(朴素),暑月染絺为纁而绣之为祭服。」郑注:「希读为絺,或作黹,字之误也。」概「黹」是针黹,即绣技,其说可信。

(六)、玄冕:玄冕乃是依衣色为名。〈司服〉「玄冕」注:「玄者,衣无文;裳刺黻而已。是以谓『玄』焉。」疏:「以其祭服本是玄;今玄冕一章,以玄为名,明上衣无画。一章者,刺黻於裳而已。是以谓之玄焉。」盖以始自衮冕皆九章而下。然后逐次递减其「章」之数。一概上单下双,以象「阳」「阴」。下至「玄冕」,则上衣无任何服章,下裳仅有「黻」文一章,上衣之色玄,故「以衣为名」,曰「玄冕」。

冕冠的文化内涵

1、 延(冕版):冠上加「延」(綖)前圆后方,上玄下朱(纁),象天地之道。前低后高,以示俯伏谦逊。

2、 旒 :大裘冕无旒。冕以次,皆有垂旒,旒之数各有等差。旒之设,所以「蔽明」。义在不宜察察为明。旒之玉,周用赤、青、黄、白、黑五采。汉改以单色白玉珠。东晋用翡翠、珊瑚。明用各色珠,以组贯五采玉十二,象徵一年十二个月的极数。其余诸冕之旒都是奇数,属於阳数,亦即是吉数。《礼记·玉藻》云:“天子玉藻,十有二旒,前后邃延,龙卷以祭。”《礼记·郊特牲》又云:“祭之日,王被衮以象天,戴冕璪十有二旒,则天数也”。

历朝冕服用色:玄衣纁裳

「玄」是「黑」与「赤」两色的复合;而在中国哲学理论上,它是千古中华服色制度中最能象徵「天道」的思想色彩。先人以「玄拟天」,这在《周易》〈坤上六〉的爻辞中有所比拟:「龙战于野、其血玄黄」文言曰:「天玄而地黄。」前章已述,是因天道幽深而远,窥测维艰,如同一片「漆黑」。概以「黑中扬赤」内涵奥秘,与提供无尽的生活资源以育、以养、以造福众生。因而最尊隆的冕服采玄色,这是中国传统敬天畏天而「保民以王」的思想之显现。 纁裳之用纁,文字载录首见於《周礼》之注文。 《周礼》:「司服、掌王之吉凶衣服」注:「凡冕服皆玄衣纁裳。」纁色,即赤色、黄色、白色的复合色。

祭天冕服

《后汉书·舆服志》:「玄上,朱绿裏」。

《晋书·舆服志》:「皂表,朱绿裏」。

《晋书·舆服志》:「皂表,朱绿裏」。

《隋书·礼仪志》:「玄表,朱绿裏」。

《唐书·车服志》:「黑表,纁裏」。

《明史·舆服志》:「洪武十六年,始定冕制。冕前圆后方,前后各十二旒,旒五采,玉十二珠,五采缫,十又二就,就相去一寸,红丝组为缨;黈纩充耳,玉簪导」「洪武二十六年更定。冕版广一尺二寸,长二尺四寸,冠上有覆,元表朱裏,余如旧制。」「成祖永乐三年,定冕冠以皂纱为之。上覆曰綖,铜版为质,衣之以绮,玄表朱裏,前圆后方,以玉衡维冠,玉簪贯纽,纽与冠武并系缨处,皆饰以金綖。以左右垂黈纩充耳,系以玄紞,承以白玉瑱,朱紘。」

《后汉书·舆服志》: 「上衣玄色;下裳纁色。」

《晋书·舆服志》:「其衣皂(黑)色。前三幅,后四幅;衣画而裳绣。中衣以绛缘其领袖。」「下裳绛色;素带,广四寸。赤皮为韍。绛袴袜。素带,朱裏,以朱绿裨(绲边)饰其侧。」

南朝梁《隋书·礼仪志》:「其衣皂上;素带、朱裏、朱绣,中衣绛缘领袖。」「韍,赤皮。 绛袴袜。」

北朝魏《隋书‧礼仪志》:「上衣皂色。衮服皂衣,缘绛中单。」「裳绛色。前三幅后四幅。朱绂(黻),绛袴袜。」

隋《隋 书 ·礼仪志》:「上衣玄色 。 玄衣,衣褾、领织成升龙,白纱内单,黼领。」「下裳纁色。纁裳,黻随裳色,龙火山三章。」

唐《唐书·车服志》:「衮冕,深青衣。大裘冕,黑羔表,纁裏,黑领、褾、襟缘,白纱中单。」「朱裳、纁裳。黻以缯为之,隋裳色,画龙、火、山三章。」

宋《宋史·舆服四》:「诸臣祭服,唐制。青罗衣,绯罗裳,绯蔽膝……。」

明《明史·舆服志》:「衮缘衣,白罗中单(素纱为之),黻领,青绿襈。」「黄色下裳,蔽膝随裳色(红罗蔽膝),腰有辟积,本色綼裼。绣龙、火、山文。」

冕服足衣:赤舄

冕服之裳、舄、舄饰的用色,依古礼, 皆有其既定的准则:即舄饰之色决定於舄,舄之色决定於裳。申言之:裳之色纁(浅绛),舄之色,因而用赤,与裳同色。而舄饰之色乃用黑,黑与赤为直线相对方位的「缋次色」。

《后汉书·舆服志》:赤色足衣;赤舄絇履。

《晋书·舆服志》:赤色足衣;赤舄。

南、北朝《隋书·礼仪志》:赤色足衣;

隋《隋书1礼仪志》:朱色、赤色、金色足衣; 朱袜,赤舄,舄加金饰。

《唐书·车服志》:赤色足衣;朱袜,赤舄。

《明史·舆服志》:「黄色足衣;黄袜,黄金舄饰。」「赤色足衣;朱袜,赤舄。」「袜、舄皆赤。」

冕服文章与用色

冕服十二服章,一一皆有其内在精神义涵,具有民族文化的特徵,更具有伦理、哲学之意义,这是中华千古的服饰文化思想之表徵,勉人向善,在在充满尊天、隆祖、明礼、尚义之义涵。惟《尚书》经文仅有「敷奏以言,明试以功,车服以庸」以及「五服五章」、「惟衣裳在笥」。凡此「道协人天」之理念,自古出自诸多圣贤的学说。如日、月、星辰昭明,象发生万物、养成万物。山龙兴云雨、能适应沾物济众以配天。火明而炎上;…是乃明理崇礼精神之强调。又如虎,严猛;蜼,智慧,象神武定乱。粉米粒民。黼象割断能决。韍象背拂於非义,或君臣可否相济…是乃仁民尚义,与临事而敬精神之崇尚。

依於载籍:所有冕服的十二服章,即十二图象, 乃以五采交陈,衣缋而裳绣。龙山以下各为纯色:

龙山青;华虫黄;宗彜白;藻火赤;而日月星辰不与焉。据称:「以五采彰施於五色,作尊卑之服,汝明制之。」疏:「其日、月、星辰、山、龙、华虫作会,合五采而画之。…其藻、火、粉米、黼、黻於絺葛,刺绣以五种之彩,明施於五色,制作衣服。」《大学衍义补》冕服之章引蔡沈曰:「采者,青、黄、赤、白、黑也。色者,言施之於缯帛也。」《正义》又云「郑玄云:会,读为绘…絺读为黹,黹,紩也。自日、月至黼黻,凡十二章,天子以为祭服。凡画者为绘;刺者为绣。此绣与绘,各有六,衣用绘,裳用绣。」贾公彦疏:「作缋者,缋,画也。衣是阳,阳至轻浮,画亦轻浮,故衣缋也。…郑君读希为黹,黹,紩也,谓刺缯为绣次。但裳主阴,刺亦是深沈之义,故裳刺之。」

据考:自汉以下,诸儒皆言衣画而裳绣。历代制度皆以此为准则,或改用织成。

朝服

文官服进贤冠,绛纱袍,皂缘中衣。绛纱袍,深衣制,白纱内单,皂领、褾、襈、裾,绛纱蔽膝,白假带,方心曲领。其革带、剑、佩、绶、舄,与上同。武官服武弁,绛朝服,剑,佩,绶。唯武骑虎贲服文衣,插雉尾于武冠上。 武弁之制,案徐爰《宋志》,谓笼冠是也。《礼图》曰:“武士服之。”董巴《舆服志》云:“诸常侍、内常侍,加黄金附蝉、毦尾,谓之惠文冠。”今制,天子金博山,三公已上玉冠枝,四品已上金枝。侍臣加附蝉,毦丰貂,文官七品已上毦白笔,八品已下及武官,皆不毦笔。其乘舆武弁之服,衣、裳、绶如通天之服。讲武、出征、四时蒐狩、大射、祃、类、宜社、赏祖、罚社、纂严,皆服之。

公服

帻,簪导,绛纱单衣,革带,钩灊,假带,方心,袜,履,纷,鞶囊。绛褠衣公服,䴙衣即单衣之不垂胡也。袖狭,形直如䴙内。

戎服

戎服是周礼军礼的一部分。周礼规定的戎服为韦弁服,魏晋之后改为袴褶。

女式汉服体系

天子有六等冕服,相应的周礼也规定了王后六服,此谓阴阳相合为十二的信仰。内司服掌王后之六服:褘衣,揄翟,阙翟,鞠衣,展衣,褖衣,素沙。王后六服皆袍制,以尚妇人专一,德无所兼,袍色五行相生,且以白绢为里。汉服的礼仪文化

汉服是汉族的礼仪文化的必要组成部分。周礼的礼典分为五礼八纲,五礼包括:吉礼、凶礼、宾礼、军礼、嘉礼;八纲包括:冠礼、婚礼、丧礼、祭礼、乡礼、射礼、朝礼、聘礼。冠礼和婚礼是嘉礼的核心。祭礼即吉礼。

冠礼

冠礼是华夏礼仪制度之首,又称成人礼,是对汉人进行礼教的开始。周朝士大夫年及二十行冠礼,王公年及十五而冠。《礼记·冠义》曰:“已冠而志之,成人之道也”。士大夫三加,三公诸侯四加。士大夫三套加冠汉服

三公诸侯以及皇太子在三加之后,还会再加玄冕。

笄礼

笄礼是汉女的成人礼,即挽发脑后做髻,以簪绾之。郑玄注《仪礼·士冠礼》曰:“笄女之礼犹冠男也,使主妇女宾执其礼”。已许嫁的汉女在15岁举行笄礼,未许嫁则二十岁再举行。按《宋史·礼志》载,宋朝公主的笄礼仿庶子冠礼由皇帝三加冠服:初加冠笄,再加冠朶,三加九翬四凤冠。宋朝公主三加笄汉服

婚礼

婚礼是嘉礼之一。唐宋制度,男方四品以上以冕服婚,九品以上以爵弁服婚,庶人以绛公服婚。女方以礼衣或连裳嫁。

军礼

乡射

行乡射礼服玄冠,衣玄端素裳。执事者冠皮弁,衣缁麻衣,皂领袖,下素裳,所谓皮弁素积者也。

大傩

方相氏黑衣朱裳,侲子服赤布袴褶,执事赤帻、赤衣,太祝服青衣朱裳。

吉礼

吉礼是祭神祀祖的礼制,是华夏的最高礼仪。祭服包括六冕以及爵弁。士助祭爵弁服,自家祭服玄端。士之妻服褖衣助祭。其他详见图表。

主要体现

汉服作为传统社会的日常生活服饰,体现在传统社会的方方面面,所以在传统社会中无处不有汉服文化的影子,比如在一下几个方面:

深衣

一,汉服制作工艺考究文化

二,汉服的配饰文化

三,文学作品中的汉服文化

四,雕塑艺术中的汉服文化

五,绘画艺术中的汉服文化

六,传统礼仪中的汉服文化

七,曲艺中的汉服文化

…………

等等

总之,在传统社会中汉服文化无处不在。

深衣

深衣

社会意义

下面就简单的从五个方面阐述一下研究汉服文化的社会意义:

一,研究汉服文化对人们了解本民族传统,加深民族感情具有很大的帮助.

二,研究汉服文化对弘扬传统文化具有特殊的意义.

三,研究汉服文化可以增强人们的民族自豪感,和凝聚力和爱国心.

四,研究汉服文化对现阶段祖国的道德文明建设有着积极的意义.

五,研究汉服文化对发展带动我国的服装产业的发展有很大帮助.

样式变迁

汉服的形制以四书五经为中心,通过舆服志的沿袭,千年来礼服严格遵循礼制并未有太大的变化。百姓常服则随着时代变迁越来越丰富。春秋战国时期,服饰大致沿袭商代的服制,只是略有变化。衣服的样式比商代略宽松,衣袖有大小两式,领子通用矩领,没有扭扣,一般在腰间系带,有的在带上还挂有玉制的饰物。当时的腰带主要有两种:一种以丝织物制成,叫“大带”或叫“绅带”;另一种腰带以皮革制成,叫“革带”。这时出现了曲裾深衣,与其他服装相比,除了上衣下裳相连这一特点之外,还有一明显的不同之处,叫“续衽钩边”。“衽”就是衣襟,“续衽”就是将衣襟接长,“钩边”就是形容衣襟的样式。它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法,将左边衣襟的前后片缝合,并将后片衣襟加长,加长后的衣襟形成三角,穿时绕至背后,再用腰带系扎。

秦尚黑,所以秦的服饰标准色都是黑色。但式样依然是大襟右衽交领这种。基本沿袭战国时期。汉代的男子的服装样式,大致分为曲裾、直裾两种。曲裾,即为战国时期流行的深衣,汉代仍然沿用,但多见于西汉早期。到东汉,男子穿深衣者已经少见,一般多为直裾之衣,但并不能作为正式礼服。秦汉时期曲裾深衣不仅男子可穿,同时也是女服中最为常见的一种服式,这种服装通身紧窄、长可曳地,下摆一般呈喇叭状,行不露足。衣袖有宽窄两式,袖口大多镶边。衣领部分很有特色,通常用交领,领口很低,以便露出里衣。如穿几件衣服,每层领子必露于外,最多的达三层以上,时称“三重衣”。另外,汉代窄袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折,绕至臀部,然后用绸带系束,衣上还绘有精美华丽的纹样。

汉代的直裾男女均可穿着。这种服饰早在西汉时就已出现,但不能作为正式的礼服,原因是古代裤子皆无裤裆,仅有两条裤腿套到膝部,用带子系于腰间。这种无裆的裤子穿在里面,如果不用外衣掩住,裤子就会外露,这在当时被认为是不恭不敬的事情,所以外要穿着曲裾深衣。以后,随着服饰的日益完备,裤子的形式也得到改进,出现有裆的裤子(称为“裈”)。由于内衣的改进,曲裾绕襟深衣已属多余,所以至东汉以后,直裾逐渐普及,并替代了深衣。

魏晋南朝时期,男子的服装有时代特色,一般都穿大袖翩翩的衫子。直到南朝时期,这种衫子仍为各阶层男子所爱好,成为一时的风尚。

魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗,在传统基础上有所改进,一般上身穿衫、袄、襦,下身穿裙子,款式多为上俭下丰,衣身部分紧身合体,袖口肥大,裙为多折裥裙,裙长曳地,下摆宽松,从而达到俊俏、潇洒的效果。

唐代,官吏除穿圆领窄袖袍衫之外,在一些重要场合,如祭祀典礼时仍穿礼服。礼服的样式,多承袭隋朝旧制,头戴介帻或笼冠,身穿对襟大袖衫,下着围裳、玉佩组绶等。襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期,妇女的短襦都用小袖,下着紧身长裙,裙腰高系,一般都在腰部以上,有的甚至系在腋下,并以丝带系扎,给人一种俏丽修长的感觉。中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些,其它无太大变化。

汉服影响

汉服由于华夏儒教王道文化的传播而影响深远,周边民族、包括许多其他儒家文化圈(汉文化圈)国家通过效仿华夏礼仪制度借鉴了汉服的某些特征,用于吉凶宾军嘉五礼。此外,华夏宾礼也规定四夷之君必须穿本国服饰朝见中国天子,谓“蕃主服其国服”。汉唐藩属体制中,周边民族首领存在着定期朝见皇帝的所谓"朝集" 制度。无论是外国君主及其使者或者臣子朝谒中国天子,接受官职,贡献方物,还是中国天子宴请外国君主,外国君主都要穿国服奉礼。国服制度促使了周边民族形成自己的民族服饰。比如,契丹太宗入晋,接触到中原衣冠制度,北归后,参照中原服制制定了本朝国服与汉服制度。历朝有《职贡图》描绘他国国使服饰。

鲜卑

北魏孝文帝禁止穿鲜卑服装,一律改着汉服。495年1月13日(太和十八年十二月初二日)。北魏孝文帝大力推行了一系列汉化政策,主要内容有:

禁止穿鲜卑服装,一律改着汉服;

禁止说鲜卑话,以汉语为唯一通行语言;

凡迁到洛阳的鲜卑人,一律以洛阳为籍贯,死后葬在洛阳,不准归葬平城;

但孝文帝冲破重重阻力推行“ 用夏变夷”的服饰改革后,至东、西魏又大肆复旧。

日本

和服,在日本称为“着物”或者“吴服”,意为从中国的吴地(今江浙一带)传来的服装。在日本的奈良时代,也即中国的盛唐时期,日本派出大量遣唐使到中国学习中国的文化艺术、律令制度,这其中也包括衣冠制度。当时他们还模仿唐制颁布了《衣服令》、《养老令》模仿唐朝朝服制度用于即位礼、冠礼、婚礼等周礼仪式。元正天皇下令全日本改用右衽。平安末期武家势力壮大,效仿公家装束制作礼服狩衣、常服水干。此外还有直垂、肩衣、裃。江户时代中期至后期,德川幕府崇尚儒学,开展了复礼复古的天宝“装束御再兴”运动,复兴公事主义,日本有职故实家开始对装束的考证,并且复兴了天皇黄袍的染色技术。德川家康的《禁中并公家诸法度》规定了天皇及诸臣的服制,主导复礼复古。德川纲吉还颁布了《服忌令》效仿中国的丧服制度。同时,日本也效仿中原士大夫考证汉服的方法,通过公事主义体系的明経道、纪伝道对儒教经典的考证以及有职故実家对于装束的继承,形成了日本特色的服制。光格天皇、孝明天皇甚至复原了冕服用于登基大典。

考证复原十二単的日本江户时代的《装束要领抄》承认:“厩户皇子始定冠位十二阶大宝以降,沿唐衣服而其制大同小异益。本邦通中华也始于汉,盛于唐世时。朝廷命贤臣因循于徃古之衣冠而折衷于汉唐之制,其好者沿焉不好者草焉而为。本邦之文物千岁不易之定式也。如宋景濂误曰:“千来犹效,汉衣冠元是”。本邦之古传也岂效汉唐之制而已乎。故夫圣世始为衣冠而美风俗,以正上下礼仪,人无礼仪则何为人?岂非当务之急乎?”德川家康把小笠原流立为官学以来,通过藩校讲授使小笠原流礼法广泛传播。1632年《小笠原家礼书》出版。日本江户所采用的是受朱子家礼所影响的武家小笠原流礼法以及伊势流礼法,这是现代日本礼仪和现代和服的基础。清人亦认为日本衣裳同于汉制。1938(昭和13)~1939年《礼仪作法全集》9巻刊行,1941年日本文部省制定《礼法要项》,普及了小笠原礼法,包括服装、礼仪(冠婚葬祭)。《礼法要项》第九章规定了平民男子冬季礼服纹付羽织袴、夏季浴衣和女子礼服、访问服等。

朝鲜

唐代时期,新罗请求唐太宗赐汉衣冠,革除新罗服饰,以同于中国。李氏朝鲜中期之后朝服吸收了明朝服装式样,悉遵华制。特别是女服朝高腰襦裙发展,而官服、朝服、宫廷重要礼服亦一直保留汉服制度,并随汉服变化而变化,如唐朝时官员的乌纱幞头的后系带为下垂带样式,新罗官员幞头同为此样式,而明代之后改为展角样式,李朝也改为短展角;如李朝王后大礼服一直都为中国皇后翟衣样式。而现代朝服和汉服的主要不同之处:汉服一般是交领右衽,也有对襟的(V字领),而朝鲜服装的交领不明显,近似小v领;女服裙子束的特别高,而且下襬十分宽大、蓬松。

越南

越南古称交趾(中国称作「安南」),西元968年,丁部领(丁环)建立丁朝(大瞿越国),开始成为独立的封建王朝,两年后(970年)自称皇帝。在服饰上,尤其是宫廷礼服,皇帝、大臣的朝服,几乎就是中国汉族王朝宫廷礼服,皇帝、大臣朝服的翻版,试以越南末代皇帝保大所着之弁冠、兖服来看,与明朝宗藩服饰如出一辙,不过比之明朝皇帝,其造型显得小一号而已。以汉族帝王的正式礼服——冕旒兖服为例,明代皇帝的冕旒是十二旒的,越南是六旒的。满清占据中国之后的两百多年间,与中国南疆山水相连的越南,仍然完好的保存着明式衣冠,从十九世纪末二十世纪初法国殖民者在越南存留下来的许多珍贵照片和大量的历史资料可以明确的反映出这一点,有一个典型的例子就是,1898年驻云南府(今昆明)的法国领事方苏雅(AugusteFrancois,1857年8月20日—1935年7月4日)所着龙袍的照片,被许多人误认为是古代皇帝的龙袍或者中国戏曲中的装束,实际上,方苏雅所着之服,乃是越南皇帝的朝服,从造型看,和明代宗藩、大臣的朝服一般无二。

汉服劫难

满清入关之后,正式颁布剃发令的时间为顺治二年农历六月十五日,换算为公历则为公历1645年7月8日,也就是1645年的7月8日,满清撕下了不强迫剃发的假面具,彻底强硬的执行起剃发令来,至此展开了江阴等其他各地人民反剃发的斗争,至惨至烈,难以笔尽。死亡人数无法统计。

满清使汉族人的服装面貌产生了一个重大的变化,将延续了三千年的汉民族冠冕衣裳送进了坟墓。顺治二年,清军攻下江南各省,清政府从此下令在全国推行剃头改服的制度。清政府命令,从公文所到之日起,在10天内要将全体男子统统剃去头发,改梳发辫,如果有“仍存明制,不随本朝之制度者杀无赦。”与此配合的是强行更改汉人衣裳式样。当时由于穿汉人衣裳而被捕杀的人不计其数。

汉族对清政府的命令极力抵制,反抗活动此起彼伏。长期的抵制斗争使清政府也考虑做些让步,以稳定局势。于是提出所谓“十从十不从”,即:服装上男从女不从,生从死不从,阳从阴不从,官从隶不从,老从少不从,儒从而僧道不从,倡从而优伶不从;以及:仕宦从而婚姻不从,国号从而官号不从,役税从而语言文字不从。这点有限的让步,终于保留了一些汉族衣装中的特点。

满清建立后为什么要强迫汉人剃发垂辫易服?

按常理,穿什么服饰,留什么发型和统治并无多大关系,但满洲人入关并建立清后赋予了它们新的内涵。汉人不能接受异族统治是因汉人鄙视野蛮,接受野蛮的统治对汉人来讲是种侮辱。汉族有几千年的文明史,有灿烂的文化,相比异族,汉人有一种强烈的文化优越感,相比之下,满洲人文化实在肤浅,实在自愧不如。这种民族自卑感一方面促使满洲贵族拼命学习汉文化,另一方面又使满洲贵族深恐汉人看不起他们,因此要想统治汉人最好的办法就是使汉人习异族风俗,以人格侮辱的方式使汉族精神萎缩,使汉人丧失自尊、自信,打掉汉人骨子里的民族优越感。

清建立后全国因服饰,发式而被杀的汉人不下几百万,当时在中国的一位西方传教士看到这些情景写到:“全世界像汉族这样因服饰,发式而遭屠杀的民族绝无仅有。”

怎样看待“胡服骑射”与“剃发易服”?

汉族应当接受外族先进的东西——但是在保留汉族的基本典章的前提下。所谓“中道”是也!——拒绝,那是故步自封;但失掉自己,那是背弃祖先!胡服,包括唐的胡服,都是在保留汉家传统衣冠的前提下,进行的。

胡式服装,只是作为方便劳作的职业服装,和某个特定时期特定区域的流行风尚。而作为国家典礼的祭祀、朝见、礼宾——则一律是使用标准的传统汉服。汉服一直是庄重、礼仪制度的代表;胡服,只是时尚、实用主义的流行。

胡服骑射——是指华服体系中的官方制服改革,主要是指军服改进的例子。也是汉族人灵活运用、包容外来有用文化的典型;

剃发易服——是愚昧、野蛮的统治者造成的文化灾难,是中华文明史上的污垢,也是汉族人的奇耻大辱,被奴役的标志。

凤凰涅磐,浴火重生。

-

中医非物质文化遗产临床经典读本:炮炙大法

2025-09-15 18:58:43 查看详情

求购

求购