- 山河入梦

山河入梦

基本内容

一部小说的动机往往来源于一个简单的比喻。我在写《人面桃花》时,无意中想到了冰。在瓦釜中迅速融化的冰花,就是秀米的过去和未来。这个比喻是我的守护神,它贯穿了写作的始终,决定了语言的节奏和格调,也给我带来了慰藉和信心。那么,什么是《山河入梦》的比喻呢?我想到了阳光下无边无际的紫云英花地。假设,花地中矗立着一棵孤零零的苦楝树;假设,一片浮云的阴影遮住了它。望着这片阴影,姚佩佩在心中许了一个愿,闭上了眼睛。不管姚佩佩如何挣扎,那片阴影永远不会移走,因为它镌刻在她的心里。为什么我的内心一片黑暗,可别人的脸上却阳光灿烂?这是姚佩佩的问题,也是我的问题。 ——格非继《人面桃花》连获[华语文学传媒大奖][21世纪鼎钧双年文学奖]后,著名作家格非推出最新长篇小说,坚持纯文学道路的抗鼎力作!故事发生在1952年至1962年间的江南农村。女主人公姚佩佩遭遇家庭变故从上海来到梅城,在浴室卖澡票,偶遇梅城县县长谭功达,并成为他的秘书。谭功达虽然爱慕她,但也只是发乎情,止乎礼。后来姚佩佩遭人强奸后一怒杀死了对方,并开始逃亡。而谭功达对梅城的规划理想也屡遭挫折。受到排挤下放到花家舍后,他惊奇地发现,自己梦寐以求的“桃花源”已经在这里实现……就在他决心去找姚佩佩的同一天,姚佩佩归案被枪决,而他也因为包庇罪和反革命罪在梅城监狱死去。

作者简介

山河入梦

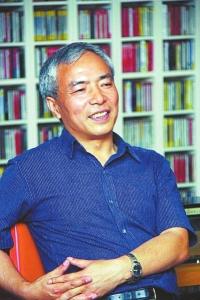

格非,著名作家,生于江苏省丹徒县,1981年考入华东师范大学中文系,1985年留校任教,任中文系讲师(1987年)、副教授(1994年)、教授(1998年)。2000年获文学博士学位,并于同年调入清华大学中文系,现为该系教授、博士生导师。主要讲授写作、小说叙事学、伯格曼与欧洲电影等课程。先后出版有长篇小说《敌人》、《边缘》、《欲望的旗帜》、《人面桃花》(第一部),小说集《迷舟》、《唿哨》、《雨季的感觉》等。1995年出版有《格非文集》(三卷)。此外,还出版有《小说艺术面面观》、《小说叙事研究》、《格非散文》等。曾先后出访德国、瑞典、日本、韩国等国,作品被翻译成多种语言在国外出版。

格非,著名作家,生于江苏省丹徒县,1981年考入华东师范大学中文系,1985年留校任教,任中文系讲师(1987年)、副教授(1994年)、教授(1998年)。2000年获文学博士学位,并于同年调入清华大学中文系,现为该系教授、博士生导师。主要讲授写作、小说叙事学、伯格曼与欧洲电影等课程。先后出版有长篇小说《敌人》、《边缘》、《欲望的旗帜》、《人面桃花》(第一部),小说集《迷舟》、《唿哨》、《雨季的感觉》等。1995年出版有《格非文集》(三卷)。此外,还出版有《小说艺术面面观》、《小说叙事研究》、《格非散文》等。曾先后出访德国、瑞典、日本、韩国等国,作品被翻译成多种语言在国外出版。

图书目录

山河入梦

第一章:县长的婚事

第二章:桃天李也秾

第三章:菊残霜枝

第四章:阳光下的紫云英

附图

编辑推荐

《人面桃花》三部曲之二,继《人面桃花》连获“华语文学传媒大奖”、“21世纪鼎钧双年文学奖”后,著名作家格非推出最新长篇小说,坚持纯文学道路的抗鼎力作!

莫言:这是一部继承了《红楼梦》的小说,书中主人公谭功达就是现实的贾宝玉。

孙甘露:我读出的是红楼梦。

吴亮:格非似乎无意站在历史的必然性的一面,我动心的是一个女人的毁灭史。

一部小说的动机往往来源于一个简单的比喻。我在写《人面桃花》时,无意中想到了冰。在瓦釜中迅速融化的冰花,就是秀米的过去和未来。这个比喻是我的守护神,它贯穿了写作的始终,决定了语言的节奏和格调,也给我带来了慰藉和信心。那么,什么是《山河入梦》的比喻呢?我想到了阳光下无边无际的紫云英花地。假设,花地中矗立着一棵孤零零的苦楝树;假设,一片浮云的阴影遮住了它。望着这片阴影,姚佩佩在心中许了一个愿,闭上了眼睛。不管姚佩佩如何挣扎,那片阴影永远不会移走,因为它镌刻在她的心里。为什么我的内心一片黑暗,可别人的脸上却阳光灿烂?这是姚佩佩的问题,也是我的问题。

——格非

继《人面桃花》连获[华语文学传媒大奖][21世纪鼎钧双年文学奖]后,著名作家格非推出最新长篇小说,坚持纯文学道路的抗鼎力作!故事发生在1952年至1962年间的江南农村。女主人公姚佩佩遭遇家庭变故从上海来到梅城,在浴室卖澡票,偶遇梅城县县长谭功达,并成为他的秘书。谭功达虽然爱慕她,但也只是发乎情,止乎礼。后来姚佩佩遭人强奸后一怒杀死了对方,并开始逃亡。而谭功达对梅城的规划理想也屡遭挫折。受到排挤下放到花家舍后,他惊奇地发现,自己梦寐以求的“桃花源”已经在这里实现……就在他决心去找姚佩佩的同一天,姚佩佩归案被枪决,而他也因为包庇罪和反革命罪在梅城监狱死去。

媒体推荐

格非迷失桃花源

清华大学的教授作家格非2004年出版的长篇小说《人面桃花》,荣获“华语传媒杰出成就奖”和“21世纪鼎钧双年文学奖”。这是格非《人面桃花》三部曲系列的第一部,事隔三年之后,格非又在2007年1月出版第二部《山河入梦》,格非试图通过系列小说写出追求“桃花源”理想的陆家家族几代人的命运遭遇,以及对辛亥革命和1952至1962年那段历史的反思,表达出一个教授学者对中国知识分子怀有的“桃花源”式乌托邦理想的感伤和怀疑情绪。

“桃花源”一语出自晋代陶渊明的《桃花源记》,其文记载了武陵一渔人因为迷路,进入一个不知魏晋等朝代更替的桃花源胜境,在那里人人平等、富足,没有剥削和压迫,他们过着幸福的日子。此后“桃花源”就成为中国历代知识分子的一个梦想和憧憬,是中国人向往的“乌托邦”乐土。而西方对乌托邦的追寻时间更早,从希腊柏拉图的《理想国》开始,到十六世纪英国托马斯·莫尔的《乌托邦》一书,描绘出西方人心目中最完美的人类社会制度和生存状况。无论是中国的“桃花源”还是西方的“乌托邦”,其实均是同一个概念的不同名称而已,是指一种没有私有制压迫、人人平等自由、物质生活和精神生活均丰富和富裕的大同社会。人类千百年来苦苦追寻乌托邦的踪迹,但是却很少有人来质疑:如果乌托邦真的在人类社会实现了,到底人类是受益者,抑或是会产生相反的结果?格非就用《山河入梦》给出了自己对这个问题的解答。

作为清华大学中文系教授的格非,无疑在小说创作中形成了自己的特点,不但借鉴中国古典文学的遗产,而且他的一系列小说作品都充满了一个学者对历史和文化的思考,以及对人类命运的关注。格非在《人面桃花》和《山河入梦》中强化和加重了描写中国历史的重重迷雾和人性、命运的扑朔迷离,这些均构成陆家三代人对“桃花源”式乌托邦幻境追寻和营造的历史和人性背景,可以说它们属于反映中国百年历史沧桑变幻和人物命运变化的家族系列小说。不过与《人面桃花》相比,第二部《山河入梦》虽然延续了第一部的某些艺术特点,同样吸纳了《红楼梦》的语言风格和意境营造,但是却无法达到其含英咀华的悠长含蓄神韵,甚至于有情节失之单调、人物内涵过于单薄之嫌,这是非常令人遗憾的。

首先,《山河入梦》中的主人公谭功达虽然是《人面桃花》中陆秀米的儿子,但是他的形象无法和他的母亲相比。秀米的性格不但丰满,而且还有一个发展过程。她从晚清乡间大地主家中的一个闺秀,聪颖敏感如同林黛玉,在经过花家舍土匪的绑票和一系列变故之后,变成了精明 能干的王熙凤式革命家,怀着建立“桃花源”大同世界的美好愿望,参加反满的“蜩蛄会”以及远渡日本,回国之后自愿兴办学校宣传革命反清,乃至后来因失败而颓废,放弃了理想过上了乡间隐居生活。而谭功达作为《山河入梦》的主人公,其性格却没有如此丰满,也没有经过什么发展变化。他在1952年当上梅县县长之后,总是不顾实际情况想把他自己和母亲的“桃花源”理想付诸实践,无论是提议修建水库还是想挖通运河连起村庄。虽然在被别人设计陷害而被撤职,却始终不改其志向,即使是在看穿了花家舍公社“乌托邦”大同社会下隐藏的人们互相陷害的残酷真相之后,在被抓进监狱即将病死之际,依然盼望乌托邦的共产主义实现,其性格的执拗和顽强贯穿小说始终。当然,他见到漂亮女人就眼睛发绿的“花痴”特点,虽然某种程度上能够填充他的单调形象,不过却无法让这个人物更丰厚一些。

其次,《山河入梦》明显是想继续《人面桃花》中似梦非梦、似真还假的氛围的营造,谭功达不是众美环绕的淫荡西门庆,而是有些呆气的浊世佳公子贾宝玉。不过从实际阅读效果来看,秀米倒更像是一个女宝玉,在万念俱灰之后虽然没有出家,但是其在家中隐居十年至死不问世事,倒是颇合宝玉性情和脾性。加上《人面桃花》中的语言明显模仿了古代小说,即使是花家舍的绑匪也是一派斯文作派,匪首四当家也会用“芝兰泣露,名花飘零”来感叹秀米命运;而秀米隐居之后,也是靠养花和吟咏古代诗词来遣怀,就连家中蠢呆的丫环喜鹊最后也写出了“灯灰冬雪夜长”之类的诗。还有小说中多次写到的梦境与现实的混淆,以及命运的可以预测但是却无法捉摸的虚幻之感,均营造出一个“太虚幻境”的桃花源来。而《山河入梦》中虽然强调写梦,却无多少梦境可写。只有在姚佩佩杀人之后的逃亡途中,作者用梦境详细写了她对死亡的恐惧和对被枪毙的命运预测。秀米的桃花源梦境在谭功达这里只是变成了一个县长规划的具体蓝图,也可以说是对1958年“跑步进入共产主义”式大跃进运动历史的影射,这种本来应该虚笔象征的书写就被具体写实所代替,自然就少了含蓄蕴藉的古典美学情调。至于小说中反复出现的“苦楝树和紫云英花地的阴影”之谜,虽然在小说开头就出现,但实际上却只是谭功达和姚佩佩两人爱情悲剧的象征而已,始终无法构成更阔大和深厚的象征寓意。同时,格非在《山河入梦》中独创出的黑体字,是他用来表示人物漫无边际的重要内心活动的一种尝试,从这虽然可以看出作者试图超越第一部小说的努力,但是终究无法达到他的预期目标,无法越过《人面桃花》这个界碑。

《山河入梦》中的桃花源式乌托邦再一次迷失了,不仅是因为当时实际社会现状不允许,而且也因为人心的丑恶和凶残,还有人类命运的变化莫测,又有谁能够参透人生和世界的“常”与“变”呢? 那么,迷失的桃花源还会重现人间吗?可能这正是格非要激起读者思考的。

《山河入梦》:格非的乌托邦?(阎晶明)

曾经带来很多荣誉,现在他们不谋而合在做同一件事情,设

法从这个快成了阴影的光环中脱离出来。因为在今天,大家都得到一个强烈的暗示,只有现实主义的活力是让人放心的,只有现实主义在读者那里才真正具有说服力。

现在的问题是,《山河入梦》是现实主义小说吗?在再现现实、超现实、魔幻现实之间,《山河入梦》更属于哪一种呢?在我看来,《山河入梦》是一个极不稳定的文本,它的活力和变异性就体现在这种不稳定中。小说有明确的历史背景,上世纪50年代中至60年代初之间的当代中国,一个政治氛围非常浓厚的时代,小说的主人公谭功达是梅城县的县长,一个和政治贴得最近的人物。围绕在谭功达周围的人物,都是梅城“政治圈”、“文化界”的各色人物。小说开始给人的暗示是,这是一部试图表现历史、反映现实的小说。一个60年代出生的作家准备描写自己未曾经历,当下许多读者却都很熟悉或自认为熟悉的历史时期的中国社会生活。我的第一反应是,格非的选择是对自己创作能力的极大挑战。

的确,小说中不无那个特定历史时期留下的政治的、文化的、生活的烙印。但这种烙印在我看来不是通过话语渲染、生活描述达到的,而是通过简化来实现的。也就是说,格非在写人物故事时,并没有特别强调这个历史时段的必然性和唯一性,他很快就把笔触移开了历史本身,而专注于人物个体。换句话说,作为县长的谭功达,他如何带领群众进行革命和建设(那是反右、大跃进、三年困难时期,具有丰富的社会生活内容)并没有在小说里全面展开。小说沿着一条并不宽阔的道路一路狂奔,这条路就是谭功达的爱情之路。随着谭功达情感线索的不断浓烈,小说的意味开始从再现现实的框架中飘飞而起,超现实甚至魔幻现实的味道开始散发,格非说他至今没有放弃对现代主义表现手法的追求,《山河入梦》果然可以作为佐证。

在这部小说里,“山河”可以臆想为五六十年代的梅城和作为县长的谭功达,“梦”,则是谭功达作为一个生命个体,在一个人性几乎被忽略不计的时代突显出的强烈印迹。“山河入梦”这个词本身就是一种大历史纷纷粘着在个人梦想上面的一种失重比喻。“山河”的沉重压制着“梦”的飘浮,梦想又以自身的轻灵努力冲出现实。这样两种不成比例的力量构成了《山河入梦》的叙述张力。当然,梦不是一个中性词,美梦是梦,噩梦也是梦,谭功达所做的梦是美梦,但他梦醒的过程却充满紧张与险恶,最后,这个梦破灭得让人只能认为是一场噩梦。谭功达的梦具有荒唐的色彩,但的确,这个梦里包含了一些与生命、与内心相连结的东西,他的梦本身是一个巨大的预言。现实主义就这样和现代主义接轨了。“山河”和“梦”互为预言。

从现实层面上看,小说的故事并不复杂,作为县长的谭功达有权力让一个澡堂里小女工姚佩佩成为贴身秘书,他有权力让自己到县文工团挑最好看的女演员白小娴谈恋爱。现实的荒唐在于,权重一方的谭功达惟一一个婚姻对象却是一个叫张金芳的乞讨者。小说急转直下的情节来自第三章,谭功达被撤销所有职务,他经过荒唐的婚姻后,来到了一个充满乌托邦色彩的地方“花家舍”。如果说此前的故事叙述还给人以现实主义期待的话,此后的一切都抹上了浓重的现代主义色彩。但需要说明的是,这样的急转直下不是突然的放弃和选择,两者始终都是互相勾连的。其实,格非选择那样一个历史时段,选择一个县长来展开故事,从最后的效果看,本身就暗含了某种讽喻和荒诞性。现实和超现实从一开始就奇异地结合到了一起。小说的后半部分,也就是谭功达到了花家舍之后,一切都变得明朗,格非叙述故事的纷纷扬扬的能力获得了自由释放。前半部里他和白小娴的恋爱,和姚佩佩的暧昧,都是权力笼罩下的“业余生活”,作家必须为他在这几个女人身上做出的每一个动作找一个现实的、可以依据和可信的理由。到后半部,谭功达从县长变成了“巡视员”之后,人物身份的自由也为作家的表现力获得了解放。姚佩佩成了杀人犯而走上逃亡之路,赋闲的谭功达这时才意识到他真正爱的人是姚佩佩,冒险的书信成了爱情火焰的速燃器,一个流落者和一个逃亡者在失去生活秩序、无缘相见后真正走到了一起。

我更看重小说的第四章“阳光下的紫云英”。这一章里格非表现了两个主题,一个是谭功达作为生命个人对爱情的执着的、冒险的追求,一个是花家舍这个乌托邦散发出的温暖而又怪异气息。直到这个时候,前半部里一个身为县长的男人与几个女人发生的恩怨才找到了主题上的必然性,作家的良苦用心才被读者看到。梦的荒唐与现实的荒诞才有效地合拢。作家对花家舍、对花家舍隐秘的“掌门人”郭从年的描写含有复杂的意味。一个个人生活被完全掌控的世界究竟是一种怎样的生活,格非并没有急着去否定,这个谜仍然留着,因为在这个世界里,谭功达得到了一生中最大的自由和宽容,因为正是在这里,他和杀人犯姚佩佩的爱情之花才得到了自由而又怪诞的伸展与开放。

本来,我还想就小说中一些人物关系的设计及个别细节和作家校正一番,但逻辑推理到此,忽然觉得这种纠缠已经不那么重要了。我似乎看到了一点格非的初衷和用心。这里,想借用纪德评论陀思妥耶夫斯基小说话代为表达:“他的作品绝不诞生于对现实的观察,或者说,至少并不仅仅诞生于此。它也不是诞生于一个预先设计好的思想,因此,它不是理论的,而是沉浸于现实之中,它诞生于思想和实践的相遇中,于两者的混合之中。”纪德用“每一部作品都是事件受孕于思想的产品”来归纳以上论述。这与我此刻对《山河入梦》的想法很切近。当然,我绝不是说《山河入梦》已是一部拥有存在主义思想的小说,也绝无把二者进行类比的意思,而是说,很多时候,小说家都在处理一些不为读者所知的问题,不管他们处理的方法有多大不同,一旦被我们感知,就会为我们的阅读带来一种发现别人秘密的欢愉。

莫言:格非是换了一只手来写作,风格有了很大变化,对上世纪八十年代的先锋作家而言,对话一直是弱点,但《山河入梦》改变了我的这种阅读印象,对话写得非常好。他的对话是他这部小说成功的重要标志。而且,这是一部继承了《红楼梦》的小说,《山河入梦》的成功,就在继承了中国的古典文学传统,而且写出了很多我们过目难忘的人物。书中主人公谭功达就是现实的贾宝玉。

贺绍俊:小说中的爱情故事与《红楼梦》有很大关系,女主人公之一姚佩佩的很多表达方式与林黛玉很像,甚至她不断发出的冷笑都是黛玉式的。包括她寄人篱下的地位,也让我产生这种联想。

倪文尖:迷幻的气氛依旧,对历史有一定洞见。是一部有大爱的作品,温暖的作品。

罗岗:小说存在一种内在张力,作者在张力中游移平衡,靠一个爱情故事解决张力。没有达到本雅明寓言的高度,应把巨大的历史内容化为小说形式并从小说形式中突破出来。

倪伟:最近两年读得较好得小说,但小说把历史简单化了,尤其归结为欲望,有种乌托邦的冲动。

王鸿生:如何处理民族国家和身体,个人和历史的关系问题,有种大爱在。谭功达这类“痴傻”人物的社会意义值得我们思考。

钱文忠:格非选择了格式化最严重的两个时代,他把格式化的东西非格式化了,有山河出梦的感觉。

吴亮:格非似乎无意站在历史的必然性的一面,我动心的是一个女人的毁灭史。

张业松:我看到了一个让我极为感动的爱情故事,尤其是姚佩佩表明心迹的信,让我极为感动。吸引我读下去的还有文字的典雅。

陈村:格非是写爱情故事的高手。题目名字很有意味,一个没有事业的县长,只有美人心在,当然只能山河入梦了。

孙甘露:我读出的是红楼梦。《诗经》魏夫人出场“如山如河”,小说中谈到了漂亮女人,也可以说《山河入梦》吧。语言虽然比以前的作品平实了,但感情更诗意了,黑体字的情感活动较为精彩。

山河易如梦,山河难入梦

——评格非的长篇小说《山河入梦》

■罗岗

格非在《山河入梦》里着力营造的是一种内在的张力,小说一开头,张力就呈现出来:一方面是“一畦畦的芜菁、蚕豆和紫云英点缀其间,开着白色、紫色和幽蓝色的花。”另一方面则是“一张破烂不堪的地图,那是一张手绘的梅城县行政区划规划图”。原野上的“紫云英花”和那张改造农村的“地图”这两个意象,后来不断出现,而且衍生出一系列相关的图景:和“紫云英花”相连的是“土地”、“江河”、“庄稼”以及人的朴素欲望,当然还有柔软坚韧的“女孩”;而和“地图”有关则是高压电线、烟囱、沼气、公园以及人的昂扬理想,当然还有刚强易折的“男人”。就小说描写的时代而言,“地图”表征了1949年之后社会的巨大变革,但在今天很多人眼中,却被视为一个“乌托邦”工程。而面对“乌托邦”,最好的选择似乎很自然就会转到“紫云英花”的世界,认为这才是不会被改变甚至不可能被改造的“原生态”。可是,“一片浮云的阴影遮住了紫云英花”,所谓的“原生态”还能够保留下来吗?如果仅仅是一种良好的愿望或美丽的想象,那么它不就变成了另一种“乌托邦”了吗?

格非面对这双重“乌托邦”,难能可贵的是没有做出非此即彼的选择,而是表现出一种深刻的犹疑:也许从内心来说,他更迷恋于“紫云英花”的世界,但对“地图”的“宏业”,同样有着深深的敬意。这不是简单的“情感”与“理智”之间的矛盾,两种态度都卷入到作家的情感乃至无意识中。所以格非体会到的这种内在困境,表现在文本里面,就是随处可见的紧张,有时候甚至是一种令人触目的张力。当他召唤“紫云英花”时,没有忘记把“地图”带在身边;可是当“地图”的规划落实为现实的图景时,他又把视线移向了无边无际的“原野”,还有点缀在“原野”之间的“白色、紫色和幽蓝色的花”……两种互相拉扯的力量酝酿出小说中最为动人的画面:谭功达在废墟般的公园里与那个纯朴的女孩子“柳芽”相遇,公园是“地图”规划出来的,虽然已成废墟,却还是提供了“相遇”的“公共空间”;“柳芽”来自于“紫云英花”的世界,可也是一个“三姑六婆”的世界,她无端地对谭功达的了解,也透露出几分渴望改变的消息。然而,谭功达在吃过烙饼,流过眼泪之后,只能一走了之。

我以为,谭功达在这个场景中表现出来的“无力感”,更多的是作家格非“困境”的体现。当他在小说中不断用各种方式来提示这种内在的张力时,就不可能回避——无论从历史或是现实来看——“两难”处境的理解甚至解决:我们当然可以怀疑“乌托邦”改造工程的可能性,以至于认为曾经承诺了美好生活的“乌托邦”变成了像“花家舍”那样的“反面乌托邦”,所以小说中才有高麻子的一番高论,他对已经被撤职了的谭功达说,他们虽然“不是什么好东西,蝇营狗苟,利欲熏心,但总还是现实主义者吧?由他们来掌管梅城县,至少还不像你那么离谱……”然而,这种“犬儒”式的姿态不就取消了任何改变世界的可能吗?在现代中国曾经发生过的“巨变”,难道是“虚构”出来的吗?那种和谭功达理想主义情怀联系在一起的“改天换地”的动力,难道就那么容易被世俗的逻辑消解了吗?这既是历史的难分难解所在,也是现实的欲说还休之处。作家不是理论家,对困难无须正面提出理性解答,但面对可能撕裂自我的紧张,倘若不愿意承受在文本中血肉模糊的“失败”,那么最好的方式就是提供某种想象性解决的方案。

在《山河入梦》中,这种想象性的解决就是谭功达和姚佩佩之间无望、炽热而绵长的爱情。仅从文本的脉络来看,前半部分的紧张,随着爱情故事的展开逐渐得以缓解。因为爱情的出现——饶有意味的是,其逻辑的起点和情感的发端都建立在谭功达理想的“挫败”之上——给那种纠缠在字里行间的内在紧张提供了某种可能的出路。具体而言,这条出路在相当程度上背离了中国现代文学的传统,这个传统的文学常常徘徊在“一个人”和“一个时代”之间,最大的焦虑来自于如何将“个人”的小故事讲进“时代”的大故事里,套用一句精神分析的术语,是“个人的利比多问题”如何才能寻找到“社会的出路”?而《山河入梦》则反其道而行之,探索的是在巨大的历史变革和社会变革面前,如何退回到内心世界——情感、欲望和无意识——的可能:“社会的出路”需要在“个人的利比多”上获得想象性的解决。应该说,这种探索对重新沟通“个人”与“历史”之间的复杂联系,可谓别开生面。譬如孟悦早就指出格非另一部以辛亥革命为背景的小说《人面桃花》——这是他计划书写的现代中国“三部曲”的第一部,第二部是《山河入梦》,还有将来要完成的以20世纪90年代为背景的第三部——创造了一种让“过去”和“现在”发生关联的新形式,小说描写女主人公秀米在快要走到人生终点的那一个瞬间,看到了一个瓦釜,上面结了一层冰花。从冰花上秀米看到她死去父亲的脸。于是,一个死者的时间与一个生者的时间相遇了,父亲代表了过去,和书里没有正面描写的革命时代,整个过去的时间必须通过冰花的折射,才能和秀米的内在时间发生关系。渐渐融化的冰花,就是她的过去、现在和未来。然而,孟悦没有意识到的是,瓦釜上渐渐融化的冰花也许暗示着这部本来以书写“大时代”为目标的作品,最后却不得不放弃对历史整体的把握,而只能后退到某个特定的、短暂的“瞬间”。

同样的困难也存在于《山河入梦》中,只不过不是“历史”与“瞬间”的关联,而是“内心”和“社会”的沟通。“爱情”的确创造了退回“内心”的可能,但小说并不想单纯停留在爱情叙事上,《山河入梦》希望加入到对历史的重写中,并且藉此重写改变人们对这段历史的理解。于是,问题的关键就变成了爱情的“内心叙事”是否可以化解社会的“公共议题”。小说后半部分着力用爱情故事来消融内在的紧张。姑且不从现实的角度看,孤立的爱情故事在巨大历史的变革面前,显得多少有点苍白,仅就文本内部而言,姚佩佩那些写给谭功达的情书自有动人之处,就像“阳光下无边无际的紫云英花地”,然而谭功达怎么到死也没有放弃那张“梅城规划草图”呢?虽然梅城的公园早就成了废墟,但为农民造公园的美好愿望还是不容轻慢。“花”与“地图”的两难依旧存在,即使在文本中,想象性的解决恐怕也难以实现了吧。

这就不能不涉及到小说形式的问题。格非的小说犹如江南的梅雨季节,细腻、湿润而雅致,带有一丝迷人的梦幻色彩,从早年的《青黄》、《迷舟》,到讽刺意味颇浓的《欲望的旗帜》,直至近年的《人面桃花》和《山河入梦》,都打上了深刻的“风格化”烙印。可是,当他希望用文学来把握巨大的历史内容时,用小说来描绘百年中国现代历史时,这种“风格化”形式和“巨大”历史之间的关系是什么?格非有他的自觉,“一部小说的动机往往来源于一个简单的比喻”,“历史”被“形式化”为某种可以把握全局、提纲挈领的“比喻”。《人面桃花》中“渐渐融化的冰花”,《山河入梦》里“无边无际的紫云英花”,都具有化繁就简,以简御繁的功能。但文本中“繁”与“简”的统一,并不等于现实中“历史”与“文学”的辩证。《山河入梦》中体现出来的内在张力以及作家对待这一张力的态度,本应该发展出更具有历史概括力和艺术感染力的“辩证意象”,包含了多种可能性的“复合意象”。只有这样,巨大的历史内容才能转化为小说的内在形式,并且从小说的内在形式中最终突破出来,以一种笼罩全局的“比喻”方式,进行历史意识的自我表达。

格非是低调的,但低调中蕴含了可贵的书写历史的高昂。在这个据说历史业已终结的时代,“历史”早就成了“不可表达之物”,可文学依然执拗地企图完成对“不可表达之物”的“表达”,仅就这点而言,作家需要的不光是出众的才情,更重要的是勇气,克服文本和文本之外的“困难”的勇气。

(作者为华东师范大学中国现代思想文化研究所研究员)

-

哆啦A梦:大雄的宇宙英雄记

2025-09-28 09:13:02 查看详情

求购

求购