- 大北照相馆

大北照相馆

盛誉

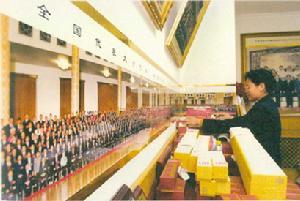

该馆在全国照相馆享有盛誉,从1955年起,承担了在人民大会堂为历届中共代会、全国人代会、全国政协会议以及党和国家领导人会见中外宾客的大中型会议团体合照任务万余次。该馆拥有著名的特级摄影师和雄厚的技师队伍,并拥有现代高科技大型彩色转机和数码成套设备,可为消费者提供各类团体照、婚纱照、艺术照、证件照以及广告摄影服务。其作品以拍摄新颖、视角独特、制作精美、质量上乘而著称。

百年转机

大北照相馆1921年,大北照相馆在石头胡同开张。开业之初,只有一间门脸的二层楼和四五间平房、三个徒弟,设备也只有一架老式镜箱。周围“八大胡同”的“姑娘们”成了大北初期 大北照相馆的主要顾客。据说,大北的门面扩张也和这些“姑娘们”有关。精明的创办者赵雁臣一直想将门脸后的小院买来,扩大营业面积,无奈主人不卖也不走。赵雁臣就在房顶上搭起一个棚子做化妆间,妓女的高跟鞋每天在头顶上踏得噔噔响,房主人又气又恼,终于不堪忍受羞辱而离开。到了20世纪30年代,大北的规模和名声已经在北京城内数一数二了。13岁就进大北当学徒的王作宏老人回忆那时大北的客厅,“有100多平方米,瓷砖铺地,四周挨墙放了一排椅子,都是花梨木或紫檀木的”。有人不服气,就在石头胡同的南口开了一家“振大”,结果却未能如愿“镇住大北”。大北的独占鳌头,不只因其经营上的策略,其硬件方面的先进才是根本。至今仍让大北维持“独尊”地位的转机团体照在那时已经开始,赵雁臣不惜重金购买了柯达公司生产的转机设备拍摄团体照。数十年后,柯达公司来大北洽谈业务,震惊于大北所摄团体照的质量,并好奇地问起他们所使用的相机是哪里生产的。大北时任经理回答:“柯达公司,20世纪20年代生产。”直到今天,仍有几架与大北同龄的转机在使用中。

大北照相馆的主要顾客。据说,大北的门面扩张也和这些“姑娘们”有关。精明的创办者赵雁臣一直想将门脸后的小院买来,扩大营业面积,无奈主人不卖也不走。赵雁臣就在房顶上搭起一个棚子做化妆间,妓女的高跟鞋每天在头顶上踏得噔噔响,房主人又气又恼,终于不堪忍受羞辱而离开。到了20世纪30年代,大北的规模和名声已经在北京城内数一数二了。13岁就进大北当学徒的王作宏老人回忆那时大北的客厅,“有100多平方米,瓷砖铺地,四周挨墙放了一排椅子,都是花梨木或紫檀木的”。有人不服气,就在石头胡同的南口开了一家“振大”,结果却未能如愿“镇住大北”。大北的独占鳌头,不只因其经营上的策略,其硬件方面的先进才是根本。至今仍让大北维持“独尊”地位的转机团体照在那时已经开始,赵雁臣不惜重金购买了柯达公司生产的转机设备拍摄团体照。数十年后,柯达公司来大北洽谈业务,震惊于大北所摄团体照的质量,并好奇地问起他们所使用的相机是哪里生产的。大北时任经理回答:“柯达公司,20世纪20年代生产。”直到今天,仍有几架与大北同龄的转机在使用中。

北大照相馆——老字号

误解

每一家老字号都曾遭遇过类似的误解——并且,这种误解从未消失过;相反,还在持续加强中——尤其是来自年轻人的误解。他们通常会认为老字号是中老年人喜欢的大北照相馆东西, 大北照相馆和年轻人的生活离得太远,不够时尚,又土又贵。在每次采访中,我也都会提到这个问题,通常,作为老字号的厂家或店铺给予我的答复,都或多或少有些谦卑,他们既为自己的历史感到骄傲,又为盛名之下所遭受到的误解感到委屈,希望能够扭转这部分年轻人的看法,并为此进行着努力——某些也许与传统相悖的努力。

大北照相馆和年轻人的生活离得太远,不够时尚,又土又贵。在每次采访中,我也都会提到这个问题,通常,作为老字号的厂家或店铺给予我的答复,都或多或少有些谦卑,他们既为自己的历史感到骄傲,又为盛名之下所遭受到的误解感到委屈,希望能够扭转这部分年轻人的看法,并为此进行着努力——某些也许与传统相悖的努力。

大北照相馆也同样面临着类似的误解。中老年人、儿童和机关团体是大北照相馆的主要顾客群。除了一起拍全家福,年轻人很少登门,他们大多会选择去时尚影楼拍照。虽然大北为了满足年轻顾客的要求,也增设了婚纱摄影、个人写真等服务项目,收到的效果却并不显著。

全面服务

其实,老字号们大可不必如此谦卑。相对于年轻人,中老年人和儿童是一个更大的消费群体,并且是一个长期被忽视的消费群体,专门为他们提供服务的地方很少,因此他们没有多大的选择空间。而像大北这样能够为他们提供全面服务的老字号,便理所当然地成了他们的第一选择。满足中老年人和儿童的需要,不仅具有经营上的意义,从大局上讲,从长远角度来看,还具有重要的社会意义,因为照顾了社会当中各个年龄层次的人的需求,有利于社会各方面的平衡。毕竟,这个社会不是只由年轻人组成的,服务机构也不都是为他们而建立的,中老年人和儿童也应该获得更加多样化的服务。 大北照相馆

大北照相馆

屹立不倒

大北照相馆老字号能够屹立多年不倒,其原因也从来不在于求全,而在于传统和特色的继承与发展。让所有顾客的要求都能得到满足的目标是不可能实现的,明确自己的定位,并不为非议所动地坚持下去,这才是科学的经营之道。在选择越来越多的现代社会,老字号不妨更加“骄傲”一点,甚至是“自负”一点。因为不管社会如何变迁,老字号历经多年形成的传统和特色,具有不可替代的技术和感情优势,这是那些只盯着年轻化市场的新兴店铺所不能比拟的,具有绝对优势。老字号在自省的同时也要充分自信,面对质疑坚持立场,方能让老字号底气更足。

照相热潮

对有些老字号来说是“劫难”的公私合营和“文革”,对大北来说却是发展的契机。被接收成为国营企业后,大北迂址到了最为繁华的前门大街上,从此摆脱了当年小胡同里的局促。解放前的“十大照相馆”,这时只剩下大北一枝独秀。大北门前常常人满为患,王作宏说,节假日时,经常是中午去排了号,等到下午六七点钟还没轮到拍照。那时候拍照类似一项奢侈活动,全家都要穿上最好的衣服,严阵以待。

大北为中央直属单位拍摄大型团体照也非常频繁,数千人的大合影经常有,照的时候要分好几组,第一组照完,撤下换上第二组,准备几分钟后接着照。从那时起,特设的“机关服务部”一直延续到现在。“文革”开始后,大北的特色项目戏装照等受到冲击,所有戏装被销毁,但日常拍摄和转机团体照不仅未受影响,反而更加红火。来自全国各地的革命青年齐聚北京,他们狂热而偏执,不要爱情,不要鲜艳衣服,不要资产阶级情调,也不要封建余孽……却不能不要一个革命的留念。照相,便成了最好的留念方式。

1966年和1967年,“红卫兵”全国大串联行动为大北带来了一个业务高峰。来自 大北照相馆全国各地上千万的“红卫兵”涌进北京,而每一位到过北京的“红卫兵”,人人都会在离开之前到天安门前留个影。霎时间,天安门前人头攒动,大北照相馆原设在天安门前的七八个摄影点根本无法满足广大“红卫兵小将”的革命需求。当时的北京市革命委员会紧急动员全市四城有小照相机的照相馆到天安门设点为群众服务,但仍无法解决供需矛盾。于是中央命令商业部从天津、上海、江苏等地又紧急调来照相服务业同行60多人,支援大北天安门广场照相部,专门为“红卫兵小将”服务。即便如此,还是不能满足需求,为提高效率和保证第二天的照相秩序,大北每天午夜即开始为第二天的照相提前开票收费,凭票到天安门照相部照相,然后再凭票来大北领取。

手工传统

戏装的恢复到来得很迟。2001年元旦,这一“文革”前的传统项目得以恢复,一时间预约者无数,不仅有来自北京及外省市的顾客,一些华侨和港澳台同胞也纷纷预约,希望能借此重温旧梦。但这时的大北已经不再一枝独秀,特别是数码相机的出现,冲击了整个摄影行业。按现任经理文学信的说法,这种冲击已经不是“很大”这么简单,而是“根本性的”,照相从奢侈消费变成人们的日常生活内容,人们特意来照相馆照相的机会越来越少。在这种情况下,对老字号这个无形资产的保护和开发,便显得尤为重要。面对“根本性的”冲击,大北也开设了港式婚纱摄影(大北也有婚纱摄影的传统,但是欧式的)、数码拍摄和冲洗、个人写真等项目,但对传统的保持一直是大北区别于一般影楼的特色。老照片上色、底版和照片修复,这些传统项目只有到老字号照相馆才能得到满意的服务。大北顶楼的一问小屋,就是进行这些传统工艺的“车间”,进行修复和上色的工人都是在大北工作了20年以上的老员工,而他们所使用的工具,甚至比他们的工作时间还长,那几块修照片用的木板都已有三四十年的历史了,。在为大北的传统骄傲的同时,师傅们也表达了忧虑,“我们也培养过年轻工人学习传统照片修复技术,但他们学好后都去做电脑了,不知道这些工艺还能否后继有人”。

记录中国历史变迁

1957年,在北京石头胡同里经营了36年、当时最为著名的大北照相馆,准备搬迁至宽敞的前外大街新址。彼时,新中国政治体制刚刚确立不久,经济生活方面,老北京兴旺的小商小贩小店铺,正纷纷投入到轰轰烈烈的“公私合营”浪潮中去。这家老北京城里“独一份”的照相馆此一搬迁,正如它所处的时代,也成为了大北照相馆历史中一个转折点:之前为北京“八大胡同”里的小姐,为京剧名角儿和票友照相,之后,国营大北照相馆则为历届中央会议拍照,拍摄几代领导人接见劳模、先进人物,会见外宾的重要活动,也在今后50多年中一次次见证了中国历史重大事件。

横跨那个年代的人,抑或是企业,都免不了这种历史性的转变。对于大北照相馆而言,也有一脉相承,不曾变化的东西——照相技术。这些年来,老大北一直沿袭了“师傅带徒弟”的做法,在照相技术上精益求精。

30年代的大北照相馆,胶片冲印时一个针尖大的黑点没有修整,已经放大制作好的照片也要撕掉重做。2009年的今天,大北照相馆的老摄影师,还对当下化浓妆、用PS过度美化的儿童照、婚纱照不能苟同,他认为每个人天生都有美丽的一面,摄影师可以通过拍摄角度、用光、影调和层次来表现皮肤的质感,展示真实的美丽。

老大北的“生意经”

大北照相馆创立于1921年,创始人赵雁臣,是当时北京隆福寺街鸿记照相馆学徒。鸿记照相馆,据清末人崇彝所著《道咸以来朝野杂记》记载:“杨远山者,鸿记照相馆主人也。人极倜傥,广交流,庚子以前,上至公卿,下至胥书,无人不识。文士亦与之善。”

赵雁臣在杨远山所开的照相馆里学到了拍摄、修版、放大等技术,便与其同乡崔、黄二人一起筹办照相馆。赵雁臣本想在王府井、前门大街这样繁华热闹的地段找个门面,但无力插足。之后在观音寺西边的石头胡同找了个房子。石头胡同是烟花柳巷的“八大胡同”之一,白天人少,夜里却热闹非凡。当时的顾客主要是石头胡同、韩家潭、大李纱帽胡同、王皮胡同、蔡家胡同、朱茂胡同的“姑娘”们。当时也只有这些烟花女子敢在相机跟前骚首弄姿拍照片,如果别人拍照纯属留念用,而她们则需要照片用于招揽生意,所以赵雁臣当时的生意颇为兴旺。

为了把买卖做大,赵雁臣模仿鸿记照相馆的做法,收买旧戏装拍京剧照。青衣、花旦、老生、小生、花脸、丑角,各种扮相应有尽有。从清末到民国,北京城里有很多著名的票房,里面名票很多。想加入著名的票房,嗓子要好,能唱,还得有钱,有社会地位。赵雁臣本人就是票友,参加的是观音寺的第一楼茶社,其他的参加者有马振卿(俗称小叫天)、卧云居士(赵静尘)、杨宝忠之父杨小朵等一帮名票或是京剧内行人员。赵雁臣的京剧照里一眉一眼,举手投足都是行家指点出来的,生意相当不错。此外,大北还准备了结婚的中西式男、女礼服,学生穿的博士服,以及西装和中式长袍、马褂等,很多衣服都是其他照相馆没有的,当时的大北照相馆有6个化装换衣间,还是忙不过来。

当时大北技术最好的先生一月工资30元,而邮政局一般职员也不过15块。根据《北京经济史资料》里的数字,1924年,猪肉每百斤平均19块;香油每百斤20.09块;盐每百斤4.35块大洋。这个数字一来说明大北照相馆师傅的待遇,而来也可从侧面看出大北照相馆生意确实不错。

1937年,不满四十岁的赵雁臣病逝。他一辈子很能吃苦,即使在临死前几个月里,吐着血,还要亲自为熟识的客人照相。从大北照相馆创始(1921年)到他病逝(1937年)的16年中,赵雁臣自己当着掌柜,当过北平市照相业同业公会主任委员,甚至在1935年还当过北平市商会常委,但他坚持经常亲自给顾客照相。

赵雁臣一辈子做生意极精明,很多手段让现代人也要自叹弗如。

1933年,为了反对国民党将北平文物南迁,北平市民举行了游行示威。赵雁臣也组织了大北照相馆的师傅学徒参加,但打出的标语中尽是大北照相馆的招牌。他还经常在报纸、电台上做广告,大肆宣传大北的产品和业务能力。在戏园子里傍名角唱戏时,幔帐上也要绣上“大北照相馆”的字样。

赵雁臣还别出心裁地开发了“照相送礼品”的招数,在店里的绳子上绑着写着毛巾、香皂、日记本的“彩票”,每个照相的客人可以抓奖。一次著名老生孟小冬来大北照相,抓着的彩票赵雁臣收起来,第二天大街小巷便传着“孟老板在大北照相馆抓到金戒指一只”的消息,一时间来大北照相的人更多了。事实上,大家平时抓到的也就是些毛巾香皂之类不值钱的东西。

赵雁臣不放过任何一个宣传大北的机会。当时冲洗设备简陋,漂洗照片的大盆时间一久积了很厚的黏苔,又滑又不容易去掉,也容易影响照片质量。他琢磨了个主意,在大盆下边放一层石子,石子上罩个铁网子,照片放在网子上冲洗。这样,黏苔都粘在了石子上,粘得多了,就直接把石子扔掉。就是这样一个小革新,赵雁臣给起了个时髦的名字叫“活水岩石大刷新”,并称是他日本留学时学来的,实际上赵雁臣根本没去过日本。他专门就这个时髦“技术”在店门外竖了个广告牌,还在周围贴了不少标语。

新时代的“国营大北”

1949年北平解放,赵雁臣的妻子和儿子不再按照股份获取百分之七十的利润,而是改为每月拿一百五十元生活费。不久的“三反”、“五反”运动开始,赵家深受启发。

在民间,能在大北照相馆拍张照片是件“时髦事儿”。2005年前门大街新修前,大北照相馆在前门营业了近50年,营业面积4800多平米,仅照相室就有十个。过年过节拍全家福、平时拍儿童大头照和黑白艺术照,70年代末从香港引进婚纱拍结婚纪念照,还有文革结束后重新拾起来的“京剧戏装照”,都是大北的强项。

70年代的婚纱照当时很简单,新娘穿一袭白色礼服,带白手套,新郎穿西服,两人手持一束塑料花,脚前摆一个塑料花篮。一套婚纱照也就4张:两人全身,两人半身,新娘单照,新郎单照。当时都是黑白照,放大制作好的照片要由上色师傅“手工上色”。“手工上的颜色不真实,但是那会儿看着挺新奇、挺好的。”曲建平笑着说。但就是这样“黑白变彩色”的婚纱照,成了一代人的回忆。

90年代时每逢过年,四世同堂的家庭有四五十人,到大北来拍全家福,整个营业厅人山人海,要“叫号”。摄影师要在6点架起设备开拍。而重新“拾起来”的戏装照也成为大北最有特色的服务。文革前的大北照相馆有自己的京剧服装、道具和专业的化妆人员、技术指导,现在则采取和京剧院合作。“拍戏装,眼神、动作都不是随随便便做的,很多客人懂戏,他一眼能看出来。拿到照片他会觉得特珍惜,觉得特值。”曲建平说。

无论是上千人的大合影,还是四五十人的全家福,或者两人的婚纱照,还有单人的大头照,大北最拿手的都是人物肖像照。而肖像照对于拍摄者的经验、技术,对设备的要求都是最高的。

“我的师傅讲,肖像照出的片子讲究‘细、鼓、润’。细,就是要根据不同的年龄,不同的皮肤结构,让他的质感得到最好的表现。鼓,是说人的脸不应该照成平面的,它是立体的东西,鼻梁、颧骨哪应该高、哪应该低,低到什么程度,暗到什么程度?都要用胶片表现出来。润,就是要很符合人的皮肤,不是特别生硬。另外,摄影师的经验也很重要。每个人的脸不一定都是对称的,鼻梁有点歪,眼睛一大一小,好多细节一般人做不到的,必须得从长期实践经验总结出来,通过姿势、造型让他能够扬长避短,把他最美的一面拍出来。”曲建平说。

2005年前门大街重修,大北照相馆迁到临时地址——花市枣苑小区一号楼。去年奥运会开幕前一天,前门大街隆重开放。大北照相馆就在修葺一新的前门步行街北头的第一家。这时的店铺,仅从面积而言不能和从前同日而语。“以前4800平米,现在加上营业面积约500平米,零头都不到。”曲建平说。按照公司的规划,前门店主要成为营业和拍摄的对外窗口,而花市的店面则主要用于后期制作,成为加工车间。

此时前门大街上来来往往的人群,多是全国各地、乃至国外的游客,当初前门附近的居民,也是大北照相馆最为忠实的顾客,不少已经迁居别处。在大北照相馆总经理许仲林看来,全新的前门大街,既是一个挑战,又是一个机遇。

在他起草的《企业三年发展规划》中,他将大北照相馆最大的优势归结为几点:大北照相的品牌这一无形资产具有巨大的商业价值;掌握了丰富的市场资源;戏装照、全家福、儿童照和经典黑白艺术照等特色项目拥有一批忠实的老客户。

一位老人来大北拍照,拿的装照片的纸口袋还是“抗美援朝,保家卫国”时期,在石头胡同时用的。虽然已经破旧不堪,但老人还是悉心保管。

北师大一位85岁的老教师来大北照相,还欣然为他拍照的吴师傅写下一首诗:“大北照相精益精,老吴师傅不图名。八十我曾照影像,几回照看几回情。今年我已八十五,不怕路远大北行。……春蚕吐丝报世人,九十我再照影新。”

求购

求购