- 半数致死剂量

半数致死剂量

应用惯例

LD50的表达方式通常为有毒物质的质量和试验生物体重之比,例如“毫克/千克体重”。虽然毒性不一定和体重成正比,但这种表达方式仍有助比较不同物质的相对毒性,以及估计同一物质在不同大小动物之间的毒性剂量。

LD50的表达方式通常为有毒物质的质量和试验生物体重之比,例如“毫克/千克体重”。虽然毒性不一定和体重成正比,但这种表达方式仍有助比较不同物质的相对毒性,以及估计同一物质在不同大小动物之间的毒性剂量。

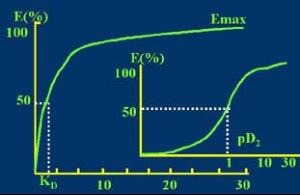

应用半数致死这量度方法有助减少量度极端情况所带来的问题,以及减少所需试验次数;然而这亦代表LD50并非对所有试验生物的致死量:有些可能死于远低于LD50的剂量,有些却能在远高于LD50的剂量下生存。在特殊需要下,研究人员亦可能会量度LD1或LD99等指标(即杀死1%或99%试验总体之剂量)。物质的毒性往往受给予方式影响。

一般而言,口服毒性会低于静脉注射的毒性。故此在表达LD50时经常会附带给予方式,例如“LD50i.v.”代表静脉注射下的LD50。和LD50相关的两种指标,LD50/30和LD50/60,是分别指在没有治疗的情况下,导致受试总体在30天或60天后半数死亡的剂量。这些指标通常用于描述辐射毒性。

误差缺点

作为一个毒性的指标,LD50在一定程度上有其缺点。测试的结果可受很多因素影响,例如实验品的种类,测试样品的基因特点,环境因素及注射方法等。另一大限制是,LD50只用于测试会导致短时间内死亡的急性中毒,却没有计算长期的影响,比如说,某些毒素会长期影响脑部,到一定程度时也可导致死亡。

作为一个毒性的指标,LD50在一定程度上有其缺点。测试的结果可受很多因素影响,例如实验品的种类,测试样品的基因特点,环境因素及注射方法等。另一大限制是,LD50只用于测试会导致短时间内死亡的急性中毒,却没有计算长期的影响,比如说,某些毒素会长期影响脑部,到一定程度时也可导致死亡。

再者,某些毒素对实验白鼠的影响不大,但可能对人类却非常有害。在测试有毒生物的毒性时,LD50的结果不一定能绝对反映该毒液对人类的全部影响。例如,某些毒蛇专门猎杀老鼠,它们的毒液里演化出特别针对老鼠的毒素,因此它们对鼠类的毒性比较大,但对人则不一定成正比。故此,LD50可导致误解。

类似指标

另一种毒性指标,LCt50,包含了浓度(C)和暴露时间(t)的描述,通常以"毫克·分钟/立方米"作描述,类似的ICt50则是使半数人员失能的剂量。

这两种指标通常作描述化学武器,其毒性亦受呼吸速度和衣着影响。Ct这概念最先由弗里茨·哈伯提出,假设在100mg/m3下暴露1分钟和10mg/m3下暴露10分钟是相等的。然而这定律对于一些可以被身体快速分解的物质如氰化氢便不适用;在这种情况下,需要一定的暴露时间才可确定致死量。在环境研究中,LCt亦可用于描述水中的有毒物质。对于病原体,亦有一种类似的半数感染量(ID50)的概念,是指在某一给予途径下足以令半数受试群体感染的病原体数量,例如口服1200个病原体/人。因为病原体数量难以量度,感染量亦会以对不同动物的LD50表达。对于生物武器的感染量,亦可以ICt50表达。

毒物毒性

毒性的定量测定是把不同剂量的被试验物质导入实验动物(如老鼠)体内而。足以使占全体数量50%的个体在试验条件下致死的剂量称为LD50(致死量50%),一般用每公斤体重所使用的毒物毫克数表示。所以,如果大量老鼠试验数据的统计分析表明每公斤1毫克的剂量可使50%试验老鼠致死,对实验老鼠而言,这种毒物的LD50就是1毫克/公斤。显然某种毒物的毒性对于不同种类的动物是不同的。

毒性的定量测定是把不同剂量的被试验物质导入实验动物(如老鼠)体内而。足以使占全体数量50%的个体在试验条件下致死的剂量称为LD50(致死量50%),一般用每公斤体重所使用的毒物毫克数表示。所以,如果大量老鼠试验数据的统计分析表明每公斤1毫克的剂量可使50%试验老鼠致死,对实验老鼠而言,这种毒物的LD50就是1毫克/公斤。显然某种毒物的毒性对于不同种类的动物是不同的。

毒性较强的氰离子(CN-),一般每公斤体重1毫克CN-的剂量即可致死。对于体重90公斤)的人而言致死量就约为0.1克氰离子。一些毒性较小的物质及其对人的致死范围示例如下

吗啡l一50毫克/公斤

阿斯匹林50—500毫克/公斤

甲醇500一5000毫克/公斤

乙醇5000一15000毫克/公斤

味精15—18克/公斤

测定测定

LD50的方法

LD50的测定方法很多,如:目测机率单位法、加权机率单位法(Bliss氏法)、寇氏法(Karber氏法)及序贯法等,其中Bliss法是目前推荐使用的方法。此法对剂量分组无严格要求,不需要剂量组有0%和100%死亡率,是目前公认最准确的测定方法。但本法计算繁琐,故现多采用计算机程序计算。

我国卫生部规定,Bliss法是作为新药LD50测定评定必须采用的方法。

测定LD50的意义

(1)是衡量药物毒性大小的指标,评价药物优劣的重要参数

(2)评价药物安全性---治疗指数

(3)申报新药过程中必须提供的药理学资料

求购

求购