- 半保留复制

半保留复制

简介

定义及发现过程

半保留复制半保留复制阐述了在所有已知细胞中DNA复制的机制。半保留复制的名字来源于这样的事实,在复制产生的两个子代DNA拷贝中,每个拷贝的DNA双链包含一个来自亲代DNA的单链和一个新合成的DNA单链[1]。

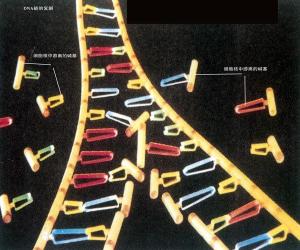

半保留复制半保留复制阐述了在所有已知细胞中DNA复制的机制。半保留复制的名字来源于这样的事实,在复制产生的两个子代DNA拷贝中,每个拷贝的DNA双链包含一个来自亲代DNA的单链和一个新合成的DNA单链[1]。

DNA的半保留复制假说最早由前苏联生物学家尼古拉·科尔佐夫(Nikolai Koltsov)于1927年提出。1953年沃森(J.D.Watson)和克里克(F.H.C.Crick)发表的DNA双螺旋结构为此假说提供了结构上的依据。1958年美国科学家马修 梅塞森(Matthew Meselson)和富兰克林 斯塔尔(Franklin Stahl )的DNA同位素标记试验[2]证实了DNA的双螺旋结构和半保留复制机制。

生物学意义

DNA既然是主要的遗传物质,它必须具备自我复制的能力,即通过复制形成新的和原来一样的DNA分子的能力。但双链DNA是如何解链、如何进行复制和如何保证DNA序列不变的,一直有很多的假说。

DNA在活体内的半保留复制特征已为1958年以来的大量试验所证实。DNA分子独特的双螺旋结构,为复制提供了精确的模板,通过碱基互补配对,保证了复制能够准确地进行。DNA分子通过复制,使遗传信息从亲代传给了子代,从而保持了遗传信息的连续性。DNA的这种复制方式对保持生物遗传的稳定具有非常重要的作用[2]。

其他的DNA复制方式

DNA还可能存在其他两种复制方式,都以原来亲本DNA双链分子作为模板链。

全保留复制(conservative replication):保守复制会使两条原始模板DNA链以双螺旋结合在一起,并产生由两条含有所有新DNA碱基对的新链组成的拷贝。

分散复制(dispersive replication):分散复制将产生两个DNA拷贝,两个拷贝都含有由原始链或两个新链组成的不同DNA区域。

复制过程

DNA复制是一个边解旋边复制的过程。复制开始时,DNA分子首先利用细胞提供的能量,在解旋酶的作用下,把两条螺旋的双链解开,这个过程叫做解旋。然后,以解开的每一段母链为模板,以周围环境中游离的四种脱氧核苷酸为原料,按照碱基互补配对原则,在有关酶的作用下,各自合成与母链互补的一段子链。随着解旋过程的进行,新合成的子链也不断地延伸,同时,每条子链与其对应的母链盘绕成双螺旋结构,从而各形成一个新的DNA分子[1]。这样,复制结束后,一个DNA分子就形成了两个完全相同的DNA分子。新复制出的两个子代DNA分子,通过细胞分裂分配到子细胞中去。由于新合成的每个DNA分子中,都保留了原来DNA分子中的一条链。

-

新款沃尔沃S90 保留改进现款插混车型

2025-11-02 21:35:37 查看详情 -

新款沃尔沃S60/V60正式发布 保留改进现款插混车型

2025-11-02 21:35:37 查看详情 -

沃尔沃汽车事故研究团队成立50周年 保留改进现款插混车型

2025-11-02 21:35:37 查看详情 -

沃尔沃发布三款60系列限量版 保留改进现款插混车型

2025-11-02 21:35:37 查看详情 -

沃尔沃XC40纯电版盲订车主提车 保留改进现款插混车型

2025-11-02 21:35:37 查看详情 -

沃尔沃共享出行概念车 保留改进现款插混车型

2025-11-02 21:35:37 查看详情 -

沃尔沃全新MPV假想图曝光 保留改进现款插混车型

2025-11-02 21:35:37 查看详情 -

新款沃尔沃XC40纯电版开启预定 保留改进现款插混车型

2025-11-02 21:35:37 查看详情 -

沃尔沃产品规划 保留改进现款插混车型

2025-11-02 21:35:37 查看详情 -

2023:沃尔沃EX90亮相 保留改进现款插混车型

2025-11-02 21:35:37 查看详情

求购

求购