- 埃德加·斯诺

埃德加·斯诺

人物经历

埃德加·斯诺

埃德加·斯诺

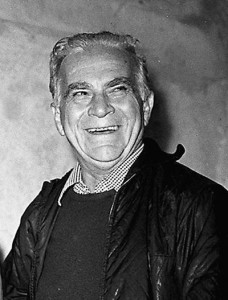

埃德加·斯诺(1905-1972) 男,美国密苏里州堪萨斯市人,美国著名作家和新闻记者。曾入密苏里大学新闻学院就读,毕业后从事新闻工作。[2]

1928年7月,刚从密苏里新闻学院毕业的斯诺,满怀着对东方的好奇,偷渡来到中国,来到上海。本来打算只待6个星期的他,一待却是13年。[3]

1932年圣诞节,斯诺与海伦·福斯特·斯诺(Peg snow,即Helen Foster Snow,1907—1997)在东京美国驻日本使馆举行婚礼,后游历日本、东南亚、中国沿海一带。1933年春天在北平安家,住址在东城盔甲厂胡同13号。1934年初,斯诺以美国《纽约日报》驻华记者身份应邀兼任燕京大学新闻系讲师,为教书方便,他在海淀镇军机处4号院购买了一处住宅。

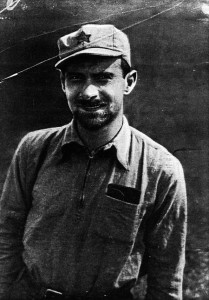

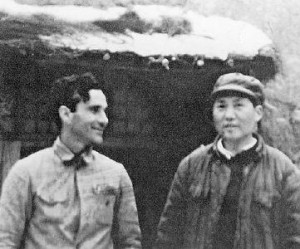

1936年6月,在宋庆龄的联系与帮助下,斯诺经西安前往陕北苏区访问。他和毛泽东等同志进行长谈,到边区各地采访,搜集关于二万五千里长征的第一手资料,次年写成驰名全球的杰作《红星照耀中国》(中译本名为《西行漫记》)。斯诺是在红色区域进行采访的第一个西方记者。他热诚支持中国人民解放事业,长期向全世界宣传和介绍中国人民的革命和建设事业,增进西方各国人民对中国的了解。抗日战争爆发后,斯诺担任英美报纸的驻华战场记者。

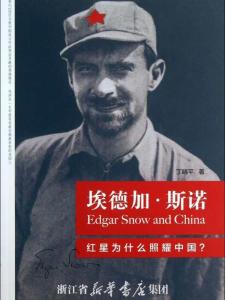

图书封面1939年,他再次到延安,对毛泽东进行了访谈,并详细了解根据地的政权建设等方面情况,又一次向全世界作了报道。斯诺在旧中国度过了整整13年,做了许多有益于中国革命和中国人民的事情。他曾多次冒着风险,营救我党领导人和革命群众,宣传中国共产党的抗日主张。新中国成立后,斯诺曾先后三次来华进行访问。

图书封面1939年,他再次到延安,对毛泽东进行了访谈,并详细了解根据地的政权建设等方面情况,又一次向全世界作了报道。斯诺在旧中国度过了整整13年,做了许多有益于中国革命和中国人民的事情。他曾多次冒着风险,营救我党领导人和革命群众,宣传中国共产党的抗日主张。新中国成立后,斯诺曾先后三次来华进行访问。

1970年10月,斯诺偕夫人一同访华,参加我国国庆观礼,在天安门上受到毛泽东和周恩来的接见。斯诺于1972年2月在日内瓦病逝。按其遗嘱,他的一部分骨灰安葬在北京大学校园内。[2][2]

中国情节

埃德加·斯诺

埃德加·斯诺

“我热爱中国,我希望死后我的一部分仍像我活着的时候一样能留在中国……”这是埃德加·斯诺临终前用生命的最后力量说出的一句话。

近日,斯诺安葬中国40周年之际,军旅作家丁晓平之历史传记新作《埃德加·斯诺:红星为什么照耀中国》出版座谈会,在埃德加·斯诺名著《红星照耀中国》(即《西行漫记》)的写作地——北京盔甲长胡同13号(今6号)举行,以缅怀这位架起中美人民友谊桥梁的先行者。

“一个天生的怀疑主义者”

天生的怀疑主义者,不是别人封的,而是斯诺自己对自己的评价。

“我出生在密苏里,但我却是一个天生的怀疑主义者。”在斯诺的自传《复始之旅》中,斯诺这样写道。

1928年7月,刚从密苏里新闻学院毕业的斯诺,满怀着对东方的好奇,偷渡来到中国,来到上海。

那时的上海,已经是国际大都市。但斯诺却对上海花天酒地的生活丝毫提不起兴趣,他的眼里满是中国人民的困苦。作为一名新闻工作者,斯诺决心把中国人民困苦的一面展现出来。

那时的国民政府,黑暗腐败,对老百姓生活的水深火热漠不关心。从小就充满质疑精神的斯诺愈发怀疑中国 斯诺采访毛泽东的未来,他从国民党那里看不到中国的一丝希望。

斯诺采访毛泽东的未来,他从国民党那里看不到中国的一丝希望。

据国务院原副总理黄华先生的夫人何理良回忆,斯诺是受到宋庆龄和鲁迅等人的影响,了解到在中国的西北还存在一支革命力量——中国共产党,这才是中国未来的希望。

“在宋庆龄的介绍和安排下,斯诺于1936年6月到了陕北保安县(后为纪念刘志丹改名志丹县),见到了毛泽东和工农红军,了解了中国革命的形势及出路,后来在周恩来的建议下,斯诺到了彭德怀领导的宁夏前线进行采访。”何理良夫人回忆道。

“在萨拉齐、包头,斯诺看到的是饿殍遍地,惨不忍睹的饥荒景象,看到的满是军阀和国民政府的不作为。但在共产党那里,他却看到了希望,看到了中国的未来。”欧美同学会副会长、中国国际友人研究会顾问陈秀霞女士在《埃德加·斯诺:红星为什么照耀中国》座谈会上如是说。

“我这一生最最宝贵的书”

“说真的,如果说我写了一些对中国有用的东西,那只不过是因为我倾听了中国人自己的意见。我把这些写下来,尽量做到坦诚直率——因为我的信念是大家都是一家人,我与中国人都是人类大家庭的成员。”这是来自斯诺的自白。

斯诺写的最有代表意义、影响最大的作品便是《红星照耀中国》。

陈秀霞拿出一本泛黄的《红星照耀中国》,激动地说:“这是我这一生最喜爱,最疼爱,又最最宝贵的书。”

这本封面上方印着《西行漫记》4个黑体字的著作,1937年在上海头一次被翻译成中文,并暗地出版发行。

斯诺把他在中国西北的所见所闻记录下来,写成一篇篇通讯,最终形成了这本报道集《红星照耀中国》。这本书中,有斯诺跟毛泽东等中共领导人的促膝长谈,有他在绥远、内蒙古看到的饥荒,有他与陕北边区农民的亲切对话。斯诺用客观朴实的语言展现着旧中国西北部他所能看到的东西,他用一颗怀揣天下的心诉说着中国人民的未来,诉说着中国未来的希望。

陈秀霞回忆道:“当时在上海,我们看完这本《红星照耀中国》,顿时觉得中国有出路了。是斯诺让我们看到了中国的希望。”

“斯诺来中国的时间不长,却受到了极深刻的影响。”何理良夫人谈到斯诺《红星照耀中国》对中国影响的时候说道:“他认为拥有古老文明的中国不应该受外国欺负,他看到了严酷的中国社会现实。只有在陕北,他看到了中国真正的希望,他决心站在中国人民一边,将中国报道给世界。他的报道,打破了蒋介石的封锁。他的这本书,曾先后翻印5次,在中国革命史上占有重要地位。”

红星照亮美好未来

“作为拉开红色中国帷幕、架起中美人民友谊桥梁的先行者,斯诺是走在美国总统尼克松前面的英雄使者,也是毛泽东、周恩来等新中国领导人在特殊情况下或者重大历史转折时期的‘代言人’。”这是丁晓平《埃德加·斯诺:红星为什么照耀中国?》序言《瞧!这个美国人》中的一段话。

斯诺这个诚实、追求正义与真理的优秀的美国人,因为《红星照耀中国》中如实地反映了中国的现实,在美国被人称为“红色鼓动家”。为了处在水深火热当中的中国劳苦大众,他受到了委屈,但他被千千万万中国人所铭记,为历史所垂青。

埃德加·斯诺中国国际友人研究会常务理事刘力群这样评价斯诺:“他热爱中国人民,他把中国最真实的社会现实以及中国未来希望之所在报道给了世界。斯诺本人不是共产党员,但它却是反法西斯的、有正义感的美国人。”

埃德加·斯诺中国国际友人研究会常务理事刘力群这样评价斯诺:“他热爱中国人民,他把中国最真实的社会现实以及中国未来希望之所在报道给了世界。斯诺本人不是共产党员,但它却是反法西斯的、有正义感的美国人。”

斯诺一生的愿望是希望能看到中美两国人们友好相处。

虽然在尼克松访华之前,斯诺离开了这个世界,正如宋庆龄所言,斯诺“未能活到亲眼看见自己的努力结出果实,这是一个悲剧。但是中国人民将永远以感激的心情记得埃德加·斯诺这位致力于中美人民友好的不知疲倦的活动家。太平洋两岸的子孙后代将受斯诺之惠,因为他留下的遗产将有助于研究中国的历史。”[3]

家庭情况

斯诺先后结过两次婚,第一任妻子是海伦·斯诺,两人于1932年结婚,1949年5月分手,两人之间没有子女,之后海伦一直沿用斯诺的姓氏(海伦·福斯特·斯诺)并住在斯诺购置的在美国康涅狄格州麦迪逊镇一栋建于1752年的农舍里,而且没有再婚。在尼克松总统访华后,她于1972年末和1978年两次再访中国。80年代两次获诺贝尔和平奖提名。1996年中国人民对外友好协会授予海伦“人民友好使者”的荣誉证书和证章。1997年1月,海伦去世。

斯诺与海伦离婚后,与美国女演员洛伊斯·惠勒结婚,婚后生有一对儿女克里斯托弗和茜安·斯诺。

人物纪念

《中国人民之友》纪念邮票 1985年为了缅怀中国人民三位亲密的朋友——艾格尼丝·史沫特莱、安娜·路易斯·斯特朗、埃德加·斯诺(即3S,因三人英文名字第一个字母均为S,故名),中国原邮电部于1985年6月25日发行一套《中国人民之友》纪念邮票3枚,其中第三枚80分的邮票就是埃德加·斯诺。这枚邮票图案上的埃德加·斯诺的形象,那凝视而深思的目光,紧闭的双唇,既表现出他具有果断、干练而富于洞察力的性格特点,也揭示出了一个新闻记者为真理献身的精神,值得中国人民的尊敬。

《中国人民之友》纪念邮票 1985年为了缅怀中国人民三位亲密的朋友——艾格尼丝·史沫特莱、安娜·路易斯·斯特朗、埃德加·斯诺(即3S,因三人英文名字第一个字母均为S,故名),中国原邮电部于1985年6月25日发行一套《中国人民之友》纪念邮票3枚,其中第三枚80分的邮票就是埃德加·斯诺。这枚邮票图案上的埃德加·斯诺的形象,那凝视而深思的目光,紧闭的双唇,既表现出他具有果断、干练而富于洞察力的性格特点,也揭示出了一个新闻记者为真理献身的精神,值得中国人民的尊敬。

2009年9月14日,他被评为100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范之一。[4]

《西行漫记》的作者埃德加·斯诺于1905年出生在美国密苏里州堪萨斯市,是家中三个孩子中最小的一个。他父亲开了一家小印刷厂,家里过着小康生活。父亲要他也从印刷业开始自己的生涯。但他却走上了一条与父亲截然不同的道路,成为世界著名的记者。

著名作品

- 《远东前线》,1933年9月在美出版。

- 《活的中国》(Living China),1936年,中国现代短篇小说英文译作,收录了鲁迅、柔石、郭沫若、茅盾、巴金等15位左翼作家的作品及斯诺撰写的《鲁迅评传》等。

- 《红星照耀中国》(《西行漫记》)(Red Star Over China),1937年10月首版于伦敦戈兰茨公司,两个月内再版4次,发行十几万册。1938年1月美国兰登书屋出版该书。同年2月,上海地下党翻译出版了该书,为了便于在国统区和沦陷区发行,书名改为《西行漫记》,内容做了部分修改。

- 《红区内幕》,即《续西行漫记》,海伦著。

- 《为亚洲而战》(The Battle for China),1941年,采访报道合集整理而成。

- 《苏联力量的格局》,1945年。

- 《斯大林需要和平》,1947年。

- 《复始之旅》,1959年。

- 《今日红色中国》,1962年。

《大河彼岸》(The Other Side of the River),1962年出版,称颂中华人民共和国。[1]

影视形象2016年电视剧《红星照耀中国》远明饰斯诺

-

约翰·阿巴斯诺特·费舍尔

2025-09-21 15:53:25 查看详情 -

凯迪拉克加长版 就喜欢长的!凯迪拉克新凯雷德加长版,空间巨大

2025-09-21 15:53:25 查看详情

求购

求购