- 国风·召南·草虫

国风·召南·草虫

作品概述

年代:【先秦】

作者:【诗经】

诗词原文

喓喓草虫,趯趯阜螽;

未见君子,忧心忡忡。

亦既见止,亦既觏止,我心则降。

陟彼南山,言采其蕨;

未见君子,忧心惙惙。

亦既见止,亦既觏止,我心则说。

陟彼南山,言采其薇;

未见君子,我心伤悲。

亦既见止,亦既觏止,我心则夷。

诗词注释

草虫.大夫妻能以礼自防也.

1.喓喓(yāo腰):虫鸣声。草虫:一种能叫蝗虫,蝈蝈儿。

2.趯趯(tì替):昆虫跳跃之状,阜螽:即蚱蜢,一种蝗虫。

3.忡忡(chōnɡ冲):心跳。

4.止:之、他,一说语助。

5.觏(ɡòu够):遇见。

6.降(音,红):平和。

7.陟:升;登。

8.蕨:植物名,初生无叶,可食,

9惙惙(chuò绰):忧,愁苦的样子,

10.说(yuè月):通悦。

11.薇:草本植物,又名巢菜,或野豌豆。

12.夷:平。心平则喜。

题解:女子怀念丈夫时的忧伤

译文:听那蝈蝈蠷蠷叫,看那蚱蜢蹦蹦跳。没有见到那君子,忧思不断真焦躁。如果我已见着他,如果我已偎着他,我的心中愁全消。

登上高高南山头,采摘鲜嫩蕨莱叶。没有见到那君子,忧思不断真凄切。如果我已见着他,如果我已偎着他,我的心中多喜悦。

登上高高南山顶,采摘鲜嫩巢菜苗。没有见到那君子,我很悲伤真烦恼。如果我已见着他,如果我已偎着他,我的心中平静了。

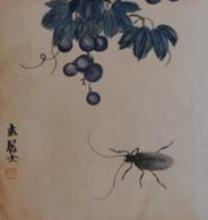

草虫是个多义词。《草虫》出自《诗经》,《草虫》是一首写思情的诗歌,是写思妇情怀之作,所思是她钟爱的人。另外草虫还意为以花草和昆虫为题材的中国画。

诗词赏析

此诗的主旨,《毛诗序》谓“大夫妻能以礼自防也”,朱熹《诗集传》则谓“南国被文王之化,诸侯大夫行役在外,其妻独居,感时物之变,而思其君子如此”。旧说另有“大夫归心召公说”、“室家思念南仲说”、“托男女情以写君臣念说”等等,本文以为此诗是写思妇情怀之作,所思是她钟爱的人,至于是丈夫还是情人,可不必深究,因为这无碍我们对诗意的理解、诗情的玩味。

诗首章将思妇置于秋天的背景下,头两句以草虫鸣叫、阜螽相随蹦跳起兴,这是她耳闻目睹的,说是赋亦无不可。画面之内如此,画面之外可以猜想,她此时也许还感受到秋风的凉意,见到衰败的秋草,枯黄的树叶……大自然所呈露的无不是秋天的氛围。“悲哉秋之为气也”,秋景最易勾起离情别绪,怎奈得还有那秋虫和鸣相随的撩拨,诗人埋在心底的相思之情一下子被触动了

激起了心中无限的愁思:“未见君子,忧心忡忡。”忡忡,犹冲冲,形容心绪不安。本诗构思的巧妙,就在于以下并没有循着“忧心忡忡”写去,而是打破了常规,完全撇开离情别绪,诸如自己孤处的凄凉、强烈的思念,竟不着一字,而却改用拟想,假设所思者突然出现在自己的面前,那将是如何呢?诗云,“亦既见之,亦既觏之,我心则降。”见,说的是会面;觏

《易》曰:“男女觏精,万物化生。”故郑笺谓“既觏”是已婚的意思,可见“觏”当指男女情事而言,译为“偎着”是模糊意思,非直解。降,下的意思,指精神得到安慰,一切愁苦不安皆已消失。古人质直,印使是女诗人也不作掩饰。这里以“既见”、“既觏”与“未见”相对照,情感变化鲜明,欢愉之情可掬。运用以虚衬实,较之直说如何如何痛苦,既新颖、具体,又情味更浓。方玉润说得好:“本说‘未见’,却想及既见情景,此透过一层法。”(《诗经原始》)所谓“透过一层法”,指的就是虚实相衬法。

第二、三章虽是重叠,与第一章相比,不仅转换了时空,拓宽了内容,情感也有发展。登高才能望远,诗人“陟彼南山”,为的是赡望“君子”。然而从山颠望去,所见最显眼的就是蕨和薇的嫩苗,诗人无聊之极,随手无心采着。采蕨、采薇暗示经秋冬而今已是来年的春夏之交,换句话说,诗人“未见君子”不觉又多了一年,其相思之情自然也是与时俱增,“惙惙”表明心情凝重,几至气促;“伤悲”更是悲痛无语,无以复加。与此相应的,则是与君子“见”、“觏”的渴求也更为迫切,她的整个精神依托、全部生活欲望、唯一欢乐所在

几乎全系于此:“我心则说(悦)”、“我心则夷”,多么大胆而率真的感情,感人至深。方玉润说:“始因秋虫以寄托,继历春景而忧思。既未能见,则更设为既见情形,以自慰其幽思无已之心。此善言情作也。然皆虚想,非真实觏。《古诗十九首》‘行行重行行’、‘蝼蛄夕鸣悲’、‘明月何皎皎’等篇,皆是此意。”(《诗经原始》)此可谓善读诗矣。

本诗虽是重章结构,押韵却有变化,首章一、二、四、七句用韵;而二、三章则是二、四、七用韵,译诗仿此叶韵。另外王力《诗经韵读》认为各章第三句“子”与第五、六句“止”亦是韵脚。 (蒋立甫)

诗词简介

《诗经》是我国第一部诗歌总集,收入自西周初年至春秋中叶五百多年的诗歌305篇,又称《诗三百》。先秦称为《诗》,或取其整数称《诗三百》。西汉时被尊为儒家经典,始称《诗经》,并沿用至今。

诗经,是中国最古老的一部诗歌总集,一部现实主义的诗歌总集,它收录从西周初年到春秋中年即公元前1100-600年左右的诗歌305首,其中6首为笙诗,只有题目,没有诗,故又称“诗三百”。只有题目共四五百年间的民间歌谣(风)、士大夫作品(雅),以及祭神的颂辞(颂)。

按用途和音乐分“风、雅、颂”三部分,其中的风是指各地方的民间歌谣,其中的雅大部分是贵族的宫廷正乐,其中的颂是周天子和诸侯用以祭祀宗庙的舞乐。《诗经》的主要表现手法是赋、比、兴。其中直陈其事叫赋;譬喻叫比;先言它物以引起所咏之物叫兴。《诗经》表现手法上分为赋、比、兴与风、雅、颂合称“六义”。 《诗经》多以四言为主,兼有杂言。

作品出处

国风·召南,《诗经》十五国风之一,为先秦时代华夏族民歌,共十四篇,召南指召公统治的南方地域。

清阮元挍勘云:“闽本、明监本、毛本,移此谱入卷第一中郑氏笺、正义之後。案:十行本与谱序接连。考书录解题云:正义备郑谱於卷首。陈氏所见,乃正义原书,为得其实,则知郑谱散入各处,不复总聚於谱序下者,後来合并经注正义时,所改也。此一谱与谱序接连,正其迹之,未经尽泯者。闽本以下,所移非是。且郑氏笺正义之後,羼入此一谱於正义之次序,尤属紊乱,失之甚矣。又正义所载郑谱,是其原第,桧在郑前,王城在豳後,两正义屡有明文,而郑谱正义云对上桧风已作,故云又作,尤为显证,可见散入各处之失也”。

周召者,禹贡雍州岐山之阳,地名。

唐孔颖达正义曰:禹贡(尚书篇名)雍州云:荆岐既旅。是岐属雍州也。緜之篇说:大王迁於周原;閟宫言:大王居岐之阳。是周地在岐山之阳也。孟子云:文王以百里而王。则周召之地。共方百里。而皆名曰周。其召(音邵)是周内之别名也。大王始居其地,至文王,乃徙於丰。周书称:王季宅程。皇矣说:文王既伐密须,度其鲜原,居岐之阳(在今陕西省岐山县),不出百里。则王季居程,亦在岐南。程是周地之小别也。

今属右扶风美阳县,地形险阻,而原田肥美。

唐孔颖达正义曰:汉书地理志:右扶风郡,有美阳县。禹贡岐山,在西北,周文王所居也(清阮元挍勘云:闽本、明监本、毛本同。案:浦镗云:大误文。以汉书考之,浦挍是也)。皇甫谧云:今美阳西北,有岐城旧趾是也。本或作杜阳。案志,扶风自别有杜阳县,而岐山在美阳,不在杜阳。郑於禹贡注云:岐山在扶风美阳西北。则作杜者误也。皇矣称:居岐之阳,在渭之将。是其处险阻也。緜云:周原膴膴(音无肥沃),堇荼如饴。是地肥美也。

国风·召南·草虫 配图(5)周之先公,曰大王者,避狄难,自豳始迁焉,而脩德建王业。商王帝乙之初,命其子王季为西伯,至纣,又命文王,典治南国江汉汝旁之诸侯。

国风·召南·草虫 配图(5)周之先公,曰大王者,避狄难,自豳始迁焉,而脩德建王业。商王帝乙之初,命其子王季为西伯,至纣,又命文王,典治南国江汉汝旁之诸侯。

唐孔颖达正义曰:以帝乙,纣之父,准其年世,与王季同时。旱麓说大王王季之事云:瑟彼玉瓒,黄流在中。言王季受玉瓒之赐也。尚书谓文王为西伯,当是继父之业,故知王季亦为西伯。殷之州长曰伯,谓为雍州伯也。周礼:八命作牧。殷之州伯,盖亦八命也。如旱麓传云:九命,然後锡以秬、鬯、圭、瓒。孔丛云:羊容问於子思曰:古之帝王,中分天下,而二公治之,谓之二伯。周自后稷封,为王者之後,大王、王季,皆为诸侯,奚得为西伯乎?子思曰:吾闻诸子夏云:殷王帝乙之时,王季以九命作伯於西,受圭瓒秬鬯之赐,故文王因之,得专征伐。此诸侯为伯,犹周召分陜。

皇甫谧亦云:王季於帝乙殷王之时,赐九命为西长,始受圭瓒秬鬯,皆以为王季受九命,作东西大伯。郑不见孔丛之书,旱麓之笺,不言九命,则以王季为州伯也。文王亦为州伯,故西伯戡黎注云:文王为雍州之伯,南兼梁荆,在西,故曰西伯。文王之德,优於王季。文王尚为州伯,明王季亦为州伯也。楚辞天问曰:伯昌号衰,秉鞭作牧。王逸注云:伯,谓文王也。鞭以喻政,言纣号令既衰,文王执鞭持政,为雍州牧。天问,屈原所作,去圣未远。谓文王为牧,明非大伯也。所以不从毛说。言至纣又命文王者,既已继父为州伯,又命之,使兼治南国江汉汝旁之诸侯也。知者以汉广序云:美化行乎江汉之域。汝坟序云:汝坟之国,妇人能闵其君子。文王三分天下,而有其二。此诗犹美江汉,汝坟明是江汉之滨,先被文王之教,若非受纣之命,其化无由及之,明纣命之矣。江汉之域,即梁荆二州,故尚书注云:南兼梁荆,其後化广民附,三分有二,不必皆纣命也。

於时,三分天下有其二,以服事殷,故雍梁荆豫徐扬之人,咸被其德而从之。

唐孔颖达正义曰:既引论语三分有二,故据禹贡州名,指而言之,雍、梁、荆、豫、徐、扬,归文王,其馀冀、青、兖,属纣。九州而有其六,是为三分有其二也。禹贡九州,夏时之制,於周则夏官职方氏:辨九州之域,有扬荆豫青兖雍幽冀。并校之於禹贡,无徐梁,有幽并,故地理志云:周监二代,而损益之,改禹贡徐梁二州,合之於雍青,分冀州之地,以为幽并,是其事也。尔雅释地,九州之名,有冀豫雍荆扬兖徐幽营,孙炎曰:此盖殷制,禹贡有梁青,无幽营。周礼有幽并,无徐营。然则此说不同,不言殷周,九州而远,指禹世者,孙炎以尔雅之文,与禹贡不同,於周礼又异,故疑为殷制耳,亦无明文,言殷改夏也。地理志云:殷因於夏,无所变改。班固不以尔雅为世法。又周礼:冀、幽、并,於禹贡,唯一州耳。相率三分无一,故从岐而横分之。据禹贡正经之文,取六州,以为三分之二,准禹贡之境,论施化之处,不言当时有此州名也。序言:化自北而南,则於岐东西之南,得有三分二者,岐於土中,近北故也。

文王受命,作邑於丰,乃分岐邦。周召之地,为周公旦、召公奭之采地。施先公之教,於己所职之国。

正义曰:文王受命,作邑於丰,文王有声之文也。地理志云:京兆鄠县(鄠音户),丰水出其东南。皇甫谧云:丰在京兆鄠县东,丰水之西,文王自程徙此。案:皇矣篇云:文王既伐密须,徙於鲜原,从鲜原徙丰。而谧云自程,非也。丰在岐山东南三百馀里,文王既迁於丰,而岐邦地空,故分赐二公,以为采邑也。言分采地,当是中半,不知孰为东西,或以为东谓之周,西谓之召。事无所出,未可明也。知在居丰之後,赐二公地者,以泰誓之篇,伐纣时事,已言周公曰。乐记说大武之乐,象伐纣之事,云:五成而分陜,周公左而召公右。明知周召二公,并在文王时,已受采邑。文王若未居丰,则岐邦自为都邑,不得分以赐人。明知分赐二公,在作丰之后。且二南,文王之诗,而分系二公,若文王不赐采邑,不使行化,安得以诗系之?故知此时赐之采邑也。既以此诗系二公,明感二公之化,故知使施先公之教於己所职之国也。言先公者,大王、王季,贤人。文王承其业。文王自有圣化,不必要用先公,但子当述父之事,取其宜者行之,以先公为辞耳。犹自兼行圣化,故有圣人之风,此独言施先公之教,明化己之可知。以召南有先公之教,故特言之耳。文王使二公施化早矣,非受采之後,於此言之者,明诗系二公之意也。言己所职者,指谓六州之人,服从於己者。

武王伐纣,定天下,巡守述职,陈诵诸国之诗,以观民风俗。六州者,得二公之德教尢纯,故独录之,属之大师,分而国之。

正义曰:宣十二年左传,引时迈之诗云:昔武王克商,而作颂曰:载戢干戈,载櫜弓矢(櫜音高,盔甲弓矢衣也)。时迈序云:巡守,则武王巡守矣。王制说巡守之礼曰:命大师陈诗,以观民风俗。故知武王巡守,得二南之诗也。谱云:天子纳变雅,诸侯纳变风,其礼同。则文王亦采诗,而必知武王始得之者,诸侯之纳变风,直欲观民之情,以知已政得失耳,非能别贤圣之异,风立一代之大典也。文王犹为诸侯,王业未定,必不得分定二南,故据武王言之耳。武王徧陈诸国之诗,非特六州而已,而此二南之风,独有二公之化,故知六州者,得二公之德教,风化尢最纯絜,故独取其诗,付属之於大师之官,使分而国之,为二国之风,以大师掌六诗之歌,达声乐之本,故知属之,使分系也。

其得圣人之化者,谓之周南。得贤人之化者,谓之召南。言二公之德教,自岐而行於南国也。

正义曰:文王将建王业,以诸侯而行王道。大王、王季,是其祖、父,皆有仁贤之行。己之圣化,未可尽行,乃取先公之教宜於今者,与己圣化,使二公杂而施之。又六州之民,志性不等,或得圣人之化,或得贤人之化,由受教有精麤,故歌咏有等级。大师晓达声乐,妙识本源,分别所感,以为二国。其得圣人之化者,谓之周南。得贤人之化者,谓之召南。解大师分作二南之意也。知有此理者,序云:关雎、麟趾之化,王者之风,故系之周公。鹊巢、驺虞之德,诸侯之风,故系之召公。以圣人宜为天子,贤人宜作诸侯。言王者之风,是得圣人之化也。言诸侯之风,是得贤人之化也。以周公圣人,故以圣人之风系之。以召公贤人,故以贤人之风系之。以六州本得二公之教,因有天子之风义。一圣一贤,事尢相类,故系之二公。既分系二公,以优劣为次,先圣後贤,故先周後召也。不直称周召,而连言南者,欲见行化之地。且作诗之处,若不言南,无以见斯义也。且直言周召,嫌主美二公,此实文王之诗,而系之二公。故周召二国,并皆云南,见所化之处,明其与诸国有异故也。此诗既继二公(阮元挍勘云:明监本、毛本同。案:浦镗云:继当系字误是也),即二公为其诗。王若有美,二公则各从其国。甘棠之在召南,是其事也。周南无美周公,或时不作,或录不得也。

乃弃其馀,谓此为风之正经。

正义曰:武王徧陈诸国之诗,今唯二南在矣,明是弃其馀也。

初,古公亶父,聿来胥宇,爰及姜女,其後大任思媚周姜,大似嗣徽音,历世有贤妃之助,以致其治。

-

中国传媒大学南广新闻哥

2025-09-24 03:11:06 查看详情 -

温州南是哪里(温州南哪里有童鞋工厂)

2025-09-24 03:11:06 查看详情

求购

求购