- 物种形成

物种形成

域种化

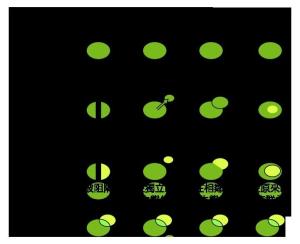

异域种化:同一物种由于地理隔离,分别演化为不同的物种。

异域种化:同一物种由于地理隔离,分别演化为不同的物种。

同域种化:同一物种在相同的环境,由于行为改变或基因突变等原因而演化为不同的物种。

边域种化:种化过程中,一个小族群由于某种原因和原来的大族群隔离;隔离时,小族群的基因经历剧烈变化;当小族群再跟大族群相遇时,已经形成不同物种。

邻域种化:两个种化中的族群虽然分开,但是相邻;从一极端到另一极端之间的各族群都有些许不同,但彼此相邻的两族群之间仍能互相杂交;不过,在两边最极端的族群已经差异太大而形成不同的种类。

方式

现代生物学关于种形成的研究对象大都是进行有性生殖的动植物,因而种形成的研究多集中于“生殖隔离”的起源问题上,即研究在一个种的群体内如何产生或分化出与原群体生殖上隔离的亚群体,后者就是一个新种的开始[1]。

C·R·达尔文早就注意到地理因素在种分歧和种形成中的作用。P·M·哈蒙德1981年将与种形成有关的地理因素区分为13种情况,并归纳为4种模式:分布区重叠模式、分布不重叠模式、分布区相邻模式、分布区不重叠—相邻模式。

所谓“分布区重叠”是指形成不同种的原群体在地理分布上是连续的,所谓“分布不重叠”是指形成不同的种的原群体由于某种地理隔离因素而被分隔,所谓“分布区相邻”是指形成不同种的原群体之间有不完全的地理隔离。区分种形成方式主要依据群体初始分化和生殖隔离完成过程中的地理分布情况,至于生殖隔离完成(种形成过程结束)以后地理分布情况则并不重要。一般说来可以区分为三种不同的种形成方式:①分布区不重叠的种形成,②分布区重叠的种形成,③分布区相邻的种形成。

此外,根据种形成过程的特点还可区分出两种不同的种形成方式:①渐变的种形成,②量子种形成。分布区不重叠和相邻的种形成过程一般是渐变的,分布区重叠的种形成过程往往是“跳跃”的,即“量子种形成”方式。

分布区不重叠的种形成

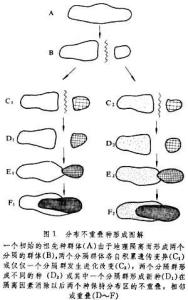

一个广布的种,由于地理隔离因素而分隔为两个或若干个相互隔离的群体,由于这些被隔离的群体之间的基因交流大大减弱或甚至完全停止,从而使各隔离群体之间的遗传差异逐渐增加,通过若干中间阶段(如形成族、亚种等)而最后达到生殖隔离。这样,原先隔离的群体就形成不同的种。由于在初始分化和生殖隔离完成阶段各个原群体的分布区不重叠,故名不重叠种形成。一旦生殖隔离完成,新种分布区即使再重叠(例如由于地理隔离因素消失),也不能交配或交配不育了,暗绿柳莺便是一个很好的例子。此鸟分布很广,可分五个亚种,形成为一个分布圈:①新疆亚种(P.t.viridanus),分布在中国新疆西部和北部,国外伸展到中亚部分地区、西伯利亚西部直到欧洲北部;②拉达亚种(P.t.ludloui),分布在克什米尔地区,其北端与新疆亚种衔接,两者相互杂交;③指名亚种(P.t.trochi-loides),分布在中国西藏南部喜马拉雅山地区,云南西部和四川南部。其西端与拉达亚种衔接杂交;④甘青亚种(P.t.obscuratus),分布在中国甘肃、青海和四川西部,在四川和指名亚种相遇杂交;⑤东北亚种(P.t.plumbei-tarsis),分布于中国东北、内蒙古和西伯利亚东部,其南端与甘青亚种间未发现有衔接区,其西部与新疆亚种在萨彦岭一带相遇,则不相杂交,已形成生殖隔离(图1)。

一个广布的种,由于地理隔离因素而分隔为两个或若干个相互隔离的群体,由于这些被隔离的群体之间的基因交流大大减弱或甚至完全停止,从而使各隔离群体之间的遗传差异逐渐增加,通过若干中间阶段(如形成族、亚种等)而最后达到生殖隔离。这样,原先隔离的群体就形成不同的种。由于在初始分化和生殖隔离完成阶段各个原群体的分布区不重叠,故名不重叠种形成。一旦生殖隔离完成,新种分布区即使再重叠(例如由于地理隔离因素消失),也不能交配或交配不育了,暗绿柳莺便是一个很好的例子。此鸟分布很广,可分五个亚种,形成为一个分布圈:①新疆亚种(P.t.viridanus),分布在中国新疆西部和北部,国外伸展到中亚部分地区、西伯利亚西部直到欧洲北部;②拉达亚种(P.t.ludloui),分布在克什米尔地区,其北端与新疆亚种衔接,两者相互杂交;③指名亚种(P.t.trochi-loides),分布在中国西藏南部喜马拉雅山地区,云南西部和四川南部。其西端与拉达亚种衔接杂交;④甘青亚种(P.t.obscuratus),分布在中国甘肃、青海和四川西部,在四川和指名亚种相遇杂交;⑤东北亚种(P.t.plumbei-tarsis),分布于中国东北、内蒙古和西伯利亚东部,其南端与甘青亚种间未发现有衔接区,其西部与新疆亚种在萨彦岭一带相遇,则不相杂交,已形成生殖隔离(图1)。

不重叠种形成过程通常是长时间的,不可能自始至终直接观察到。这种物种形成方式的提出,多半是根据间接的证据,例如不完全种(族、亚种或半种)的存在,某些生物种的地理分布等。一些大洋中的群岛对于某些陆地生物来说是不重叠种形成的合适环境。最典型的例子是达尔文曾考察过的南美西岸的加拉帕戈斯群岛上的种类丰富而又歧异的动植物区系。例如被称为达尔文莺的小鸟有10~14种之多,达尔文认为这些不同种的莺来自一个从大陆迁徙到该群岛的祖先种。由于群岛与大陆隔离和群岛之间的隔离使得迁入的鸟群分异,并形成不同的种,加拉帕戈斯群岛上有3种龟,分别栖居于被海洋分隔的3个小岛上,这也是地理隔离因素所促成的不重叠种形成过程的间接证据。

在海洋生物中也有许多由于地理隔离而形成不同亚种的实例。某些物种在北太平洋东西两侧有不连续的分布,例如某些软体动物和鱼类在北美西海岸是一个亚种而在苏联远东地区和日本北部沿海是同种的另一个亚种,原因是从白令海峡流过的来自北极的寒冷海流,构成了海洋生物的分布障碍。某些海洋动物在北大西洋和北太平洋对称地分布而在北极中断。例如鳕鱼分布于北大西洋,在北太平洋则有同种的另一亚种,但在北极却没有鳕鱼。显然北极的寒冷是分布中断的原因,但可能在某一地质时期北极地区曾经是比较温暖的,两大洋北部的生物曾有连续的分布。中美的某些生物,由于巴拿马地峡的阻隔,而沿着东西两岸分布着两两对称的姐妹种。所谓姐妹种就是形态上非常相似而生殖上隔离的完全种。在地峡形成以前它们的分布可能是连续的。

分布区相邻的种形成

分布于渐变的环境或不均一的环境中的广布种,在分布区的不同部分形成相互接触而又有一定程度的隔离(不完全的隔离)的群体。群体间在接触区域有一定程度的基因交流,但群体的分布区的中心部分之间的基因交流很弱或甚至完全没有。这样,群体之间的遗传差异会逐渐增大,由此而形成不同的种。某些间接的证据可以说明相邻的种形成方式的存在。例如由呈环链状分布的若干亚种组成的所谓“环布种”,相邻的亚种之间有部分的基因交流,环链两端的亚种之间可能分布重叠,但往往不能互相杂交或杂交不育(生殖隔离)。一个典型的实例就是环绕北极的鸥,它是由若干亚种组成的,更新世以后分布于北太平洋的亚种越过北美和北大西洋而与西欧的亚种相遇,但仍保持显著的差异而不婚配(图2)。

分布于渐变的环境或不均一的环境中的广布种,在分布区的不同部分形成相互接触而又有一定程度的隔离(不完全的隔离)的群体。群体间在接触区域有一定程度的基因交流,但群体的分布区的中心部分之间的基因交流很弱或甚至完全没有。这样,群体之间的遗传差异会逐渐增大,由此而形成不同的种。某些间接的证据可以说明相邻的种形成方式的存在。例如由呈环链状分布的若干亚种组成的所谓“环布种”,相邻的亚种之间有部分的基因交流,环链两端的亚种之间可能分布重叠,但往往不能互相杂交或杂交不育(生殖隔离)。一个典型的实例就是环绕北极的鸥,它是由若干亚种组成的,更新世以后分布于北太平洋的亚种越过北美和北大西洋而与西欧的亚种相遇,但仍保持显著的差异而不婚配(图2)。

由若干相邻分布的亚种组成的广布种,各相邻的亚种之间有一定的基因交流,但分布两端的亚种(1与5)通过长期的遗传差异的积累而可能达到生殖隔离(即使分布区重叠也不能杂交)。

分布区重叠的种形成

一些证据表明,生殖隔离可以由于生物种的行为差异、发情或开花季节差异、寄主,以及其他原因而导致在那些分布区并非完全不重叠的群体内产生。有些学者提出一些证据证明植物的某些新种的形成是没有地理隔离的情况下达到生殖隔离的。

但分布区是否重叠往往很难区分。例如人体寄生有3种虱:阴虱寄生于腋毛和阴毛中,人虱分布于躯体(主要在衣服上),头虱生于头发上。若从整个人体看,3种虱的分布区是重叠的,但若从人体的局部部位看,它们又是不重叠的。分布区是否重叠一般应根据具体的生物对象的活动能力和行为等特点来判断。

分布区不重叠的和相邻的种形成方式

新种产生于遗传上连续的单个群体之内(分布区重叠的种形成)或者产生于有基因交流的相邻分布的一系列群体之中(分布区相邻的种形成)。在没有任何阻止基因交流的外在的隔离因素的情况下,新种从母群体中分化产生出来的一些证据多是从观察研究“成对种”和“初始种”的分布和区分特征而获得的。“成对种”和“初始种”被认为是新形成的或形成中的物种,它们常是研究物种形成的对象。但是根据它们的地理分布和区分特征来推断种形成方式还存在许多问题。例如“成对种”或“初始种”的现有的分布区相邻的状况也可能是种间竞争所造成的地理分布上的相互排斥,如是,则其相邻的分布乃是种形成的结果或种形成后的现象。母种与新种之间的区分特征中哪些是种形成过程所涉及的,哪些是种形成以后产生的,也很难判断。

根据学者们提供的资料,可将分布区重叠的和相邻的种形成归纳为两种可能的方式:

①两阶段的种形成过程。在一个遗传上连续的群体之内首先发生种内分异,经过相当长时间的种内分异的积累而最终在群体内产生生殖隔离的新种。

②一步“跳跃”的过程。新种从母群体中突然产生,即通过染色体突变或基因突变或其它机制在较短时间内产生与母群基因交流阻断的新类型或新种,一举而达到生殖隔离。

关于第一种方式可以举出下面一些事实。分布区重叠的种形成的实例如某些寄主专一的昆虫寄主族是近期形成的半种,是种内分异的结果。

1975年,G·L·布什在研究果蝇的寄主族(指同一物种的有不同的寄主专一性的族群)后指出:在同一物种内寄主的转换可以造成分布区重叠的寄主族。布什认为,对于果蝇来说寄主转换只需要很少的基因突变,而寄主的改变只是种内分异的第一步,其后是生态小生境的改变并伴随寄主族之间、新寄主族与母群体之间的生殖的障碍。例如,果蝇的交配只发生在其寄主的果实上,不同的寄主族之间发生交配的可能性很小,这样,寄主族之间的分异就会和地理隔离造成的效果一样。

对澳洲蝗虫的研究提供了分布区相邻的种形成方式的例证。1978年,M·J·D·怀特研究了澳洲蝗虫的相邻分布的近缘种和染色体族之后提出了“原地静态”的种形成方式,他认为,染色体重排(染色体融合、分离、倒位、易位、断裂、缺失等)在种内初始分异中起重要作用。澳洲蝗虫是失去飞翔能力的、种内核型变异很大的昆虫,大约有200种之多。在一些种(例如在 Vandiemenella viatica)之内有许多核型不同的、地理上相邻分布的染色体族。有一些核型不同的近缘种的分布区也是相邻的。这些相邻分布的族或种的分布区往往有明确的边界,互不重叠。研究还发现染色体族之间存在着程度不同的生殖障碍。例如,各族之间的杂合子不育或生育力低,从而在各染色体族之间形成一狭窄的“杂交带”。由于基因交流的阻隔,染色体族有可能发展为生殖隔离的新种。

但对于这些分布区相邻的染色体族和种的形成的解释还有一些不同的看法。首先是关于染色体重排在种形成过程中究竟起多大作用还难以评价。在澳洲蝗虫中并非所有的近缘种在核型上都有区别。另一个疑问是:相邻的分布是否可能为种间竞争排斥的结果,即种形成后的现象。还有一个问题是:种内分异所造成的族(半种)之间的生殖障碍(不完全的生殖隔离)如何发展为完全的生殖隔离。达尔文和A.R.华莱士都曾提出过生殖障碍可以通过自然选择而逐步发展的假说。如果种内分异产生出多种表型,如果中间类型(杂种)的适应值相对较低,那么通过“中间类型”或“杂种”的淘汰绝灭而由生殖障碍发展为完全的生殖隔离。

第二种跳跃的种形成方式是不经过种内分异而一步达到生殖隔离的过程。例如在植物中,多倍体的种可能是从其二倍体的亲种中快速产生的。H.刘易斯(1966年)认为木本植物的染色体基数在科或亚科级的大分类单元中是恒定的,在草本植物中染色体基数在属一级的类群中是恒定的。植物的染色体基数的改变可能涉及高级分类群的形成,因而是跳跃的。

量子形成

20世纪30年代,群体遗传学家S·赖特1932年所提出的“适应峰”概念就包含有量子种形成的思想。赖特用类似地形图的“适应图”(图3)来形象地表示生物种的基因组合对环境的适应状态。赖特认为自然界中的种各自占据着适应图中的“峰”(标有“+”号的部位),这些“峰”代表生物种的基因组合及其表型特征具有最大适应值,而处于“谷”(标有“—”号的部位)中的基因组合适应值最低。由“峰”到“谷”之间的等高线代表适应值由高到低逐步下降。新种的形成意味着从一个“峰”越过“谷”而达到另一个“峰”,这只有通过显著的进化改变或快速的“跳跃”才能实现,因为缓慢的过渡要越过适应“谷”(适应值最低的状态)是不可能的。

20世纪30年代,群体遗传学家S·赖特1932年所提出的“适应峰”概念就包含有量子种形成的思想。赖特用类似地形图的“适应图”(图3)来形象地表示生物种的基因组合对环境的适应状态。赖特认为自然界中的种各自占据着适应图中的“峰”(标有“+”号的部位),这些“峰”代表生物种的基因组合及其表型特征具有最大适应值,而处于“谷”(标有“—”号的部位)中的基因组合适应值最低。由“峰”到“谷”之间的等高线代表适应值由高到低逐步下降。新种的形成意味着从一个“峰”越过“谷”而达到另一个“峰”,这只有通过显著的进化改变或快速的“跳跃”才能实现,因为缓慢的过渡要越过适应“谷”(适应值最低的状态)是不可能的。

古生物学家G·G·辛普森(1944年)鉴于化石记录中某些高级分类单元在较短的地质时间内出现而提出“量子进化”的概念。他认为生物种通过跳跃式的“量子进化”就能越过适应阈限,进入新的适应带,从而发生适应辐射和产生高级分类单元。但辛普森认为“量子进化”可以通过分枝的种形成,也可以通过线系进化而实现。

某些生物学家(例如G·G·辛普森、E·迈尔等)认为,除了渐变的种形成方式以外,还可能存在快速的、跳跃式的种形成方式。另一些生物学家(如斯坦利)则认为种形成不可能是渐变的过程,只能是“跳跃”式的、“相对快速”的过程。处于“相对稳定”状态的种,通过“突然”的改变而分化出新种的过程称为量子形成。

1963年,这个词最先由V·格兰特提出,S·M·斯坦利把它定义为“大部分进化集中发生在种形成的初期的相当短的时间(相对于种的寿命而言)之内的种形成过程”。关于种形成的方式是渐变论者与间断平衡论者之间争论的焦点。渐变论者认为渐变的种形成是一般的、普通的,快速、跳跃式的种形成是极特殊的情况;间断平衡论者则认为种的形成只能是“跳跃”式的。

目前,关于量子种形成问题的争论焦点在于快速种形成的具体机制。一些学者强调这种机制是“大突变”,甚至认为一个或少数几个突变就能产生一个新种或新的高级分类单元。这实际上又回到了20世纪初期德·弗里斯的“突变论”。

有的学者则提出另一种快速种形成的可能机制:在分隔状态下的小群体,随机因素有助于快速进化和种形成。如果一个广布的种由许多小群体组成,小群体之间有不完全的隔离,则随机因素会造成小群体对总体的大的偏离和小群体之间的遗传差异。但由于小群体的不稳定也增大了绝灭的可能性。

认识历史

神学家或信奉神学的科学家认为一切物种都是由上帝创造的。譬如,十八世纪的分类学家林奈起初认为万能的神创造了所有的物种。到了晚年,林奈的思想有所变化,认为上帝创造了植物的目(order),在目以下的阶元一直到种所有的分类单位都是由杂交(“混合”)形成的(迈尔1990)。

法国人莫培兑(Pierre Louis Moreau de Maupertuis,1698-1759)虽以数学和天文学为专业,但对生物现象却很感兴趣。他认为自然界的多样性和异质性是如此之多,因此世界不可能是按设计产生的,而倾向于卢克莱修和伊壁鸠鲁学派所提出的起源主要出自偶然的观点。他曾说,“我们能不能这样来说明怎样只从两个个体形成了形形色色的各种物种?它们的最初来源很可能只是偶然的产物,其中基本的微粒不像在父本和母本亲代中那样有次序;每一种程度的差误就可能产生一个新种。通过反复多次的偏差就可能形成我们现在所见到的生物无穷无尽的多样性”(迈尔1990)。

博物学家拉马克认为每一进化路线是由简单生物单独的自然发生形成的,简单生物随后就进化成高等生物。博物学家达尔文相信,“一切动物和植物都是从某一种原始类型传下来的”,关于物种分化的内在机制他并未深入涉及,他曾说,“自然选择就经常倾向于保存任何一个物种的最分歧的后代”(Darwin 1872),但并未就这一论述给出任何道理。

哲学家柏格森(1907)曾精辟地说,“生命从起源开始,就是同一个冲动的延续,它分成了各种不同的进化路线。通过一系列的增添,一些东西成长发展起来,而这些增添就是许许多多的创造。这种发展造成了各种趋势的分离,这些趋向若是不变得互不相容,其成长就不能超过某个点……进化实际上出现在数百万的个体上,发生在各个不同的路线上,每条线路都结束于一个岔口,而从这个岔口又发射出一些新的路径,如此发展,乃至无穷”。虽然柏格森对进化的可能场景描绘得相当精彩,但这个“冲动”到底是什么呢?

进化遗传学家杜布赞斯基(1972)说,“对生物如此丰富的多样性,有没有一个合理的解释呢?……许许多多生物界的古怪玩意,是从哪里来的呢?唯一合理的解释,就是有机体多样性是对应于地球上环境的多样性而进化来的。没有一个物种,不管是多么完美和多能,能够开发所有的生存机会……化石证据清清楚楚地显示了,大多数进化途径逐渐走向灭绝。现存的有机体只是过去生存过的少数物种的成功后代-如果你找得越远,这个比例会越来越小。然而,存活物种的数目并没有缩减,事实上,它可能随着时间的推移而越来越多。所有这一切,只有根据进化论才能够明白。如果是上帝从虚无之中造出了无数物种,然后让其中的大多数灭绝,这是多么没有道理的操作”!

综合机制

谢平(2014)提出了物种形成的综合机制,认为物种是遗传学、生理学和生态学机制综合作用的产物。

遗传学机制—有性生殖物种基因库的反复分裂

新物种的创造肯定不是旧物种的有意识的或目的性的行为。从本质上来看,地球上如此巨大的物种创造现象似乎只是有性生殖方式的“意外”之物。任一物种的存在与演化都是通过生殖来实现的,自然界的生殖方式虽然千差万别,但都可以归结为两种—无性生殖和有性生殖,而这两种生殖方式又是由两种细胞分裂方式—减数分裂和有丝分裂(原核生物的细胞分裂方式比有丝分裂更为简单)为平台来操作的。地球上98%以上的物种中能进行有性生殖,虽然所有的原核生物只能进行无性生殖,以及一些植物和低等的无脊椎动物能进行有性与无性的混合生殖方式,但能进行无性生殖的生物种类远不及有性生殖。显然,有性生殖与无性生殖方式在物种中的分布存在巨大的差别,因此,有理由判断,有性生殖是推动物种分化的重要生殖方式。这是为什么呢?这取决于以下的有性生殖的生态遗传学本质。

首先,有性生殖物种是将基因库(承载着种族延续的遗传指令)流动性地保存于相互间能够交配的种群的个体之中。任何一个个体都是来自基因库中的两个个体(父本和母本)的基因组的随机组合。

第二,与无性生殖相比,有性生殖物种必定具有产生丰富变异的遗传机制。现已知道,有性生殖物种在减数分裂过程中同源染色体之间出现联会与交换,这可能是引发物种不断进行遗传变异的根本机制。染色体的这种易变行为,可能是有性生殖的一种偶然而特殊的产物,但却是物种变异的主要来源(当然由环境因子如射线引发的生殖细胞的突变也具有重要意义)。如果没有有性生殖特有的变异机制,就不会有如今万紫千红的生命世界,也不会有我们今天的人类!

第三,任何一个物种的基因库都有无限增加变异的趋势,而它不可能容纳无限的变异。也就是说,即便是一个数量相对稳定的群体,变异也将不断地进行下去而导致基因库的不断扩增或变更,这主要源于减数分裂的内禀特性,也可能起因于物种在对环境(生物的和非生物的)缓慢适应过程中可获得的一些可遗传的变异。因此,任一物种的基因库终将分裂(除非它提前消亡),新物种就此诞生,这个新诞生的物种又将进入新一轮的基因库的变异累积与分裂的循环……。

因此,有性生殖物种的不断分化不仅源于其特殊的基因保存方式,也根植于其基因库的一种内禀特性之中,即物种不断地重复着遗传变异累积—基因库分裂—遗传变异累积的循环。这是有性生殖物种不断分化的最重要的遗传机制(谢平2013)。

发生在岛屿上的快速的隔离成种现象也说明物种基因库的不断变异性。达尔文曾注意到,生存在岛屿上的所有物种的数目比大陆上同样面积上生存的生物要少,但其中大部分却是本地的特有种。岛屿上大量新物种的出现不仅仅说明了隔离对成种的重要性,它同时也说明了任一物种的基因库都在不停的变化,因为没有后者(假如它的基因库始终维持不变的话),即便某一物种的一些个体漂上了一座孤岛,不论过多久它应该还是原来的种,与原来种群的个体还是能够交配。当然,不同物种基因库分裂的速率会有所不同,这种差异甚至还会很大。

具有讽刺意味的是,物种无限分化的趋势被冠以了一些莫名其奇妙的机制。美国理论生物学家考夫曼说,“自主主体在不断地走向新奇,如新的分子、新的形态、新的行为、新的组织,等等……适应于这样一个自我构建系统的热力学第四定律就是:它们要最大化它们的维数,即最大化下一时刻所发生事件的类型数”。这真是无稽之谈!

生理学机制—氧化环境对物种分化的巨大贡献

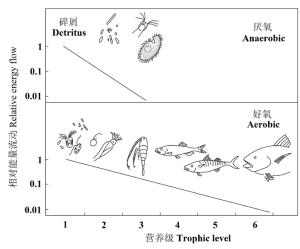

再来看看这样一个事实:在现今的生命界,能够在完全厌氧状况下生存的生物仅限于最原始的生物类群—细菌和古菌,它们都是单细胞的原核生物,但大部分原核生物也都是好氧的。而真核生物都适应了好氧的生存方式,这与有氧代谢的能量利用效率远高于厌氧发酵不无关系,因为后者仅为前者的1/4!

氧气应该允许地球上更长食物链的存在众所周知,能量是维持一切生命运转的根本。但是,复杂生命的进化其实付出了重大的能量代价,即需要更多的能量来维持同样质量的生命活动。反过来说,如果不是存在一种氧化的大气环境,地球上生命可能还停留在能耗少的简单生命形态(细菌),因为厌氧食物链的生长效率为好氧食物链的1/4,而氧气应该允许地球上更长食物链的存在。微生物的质量虽小,但单位体重的代谢速率却很快。因此,如果代谢速率是最强烈的选择压力,那微生物就会占据绝对优势,这就是在分解者的世界中微生物得以独霸天下的缘由。

氧气应该允许地球上更长食物链的存在众所周知,能量是维持一切生命运转的根本。但是,复杂生命的进化其实付出了重大的能量代价,即需要更多的能量来维持同样质量的生命活动。反过来说,如果不是存在一种氧化的大气环境,地球上生命可能还停留在能耗少的简单生命形态(细菌),因为厌氧食物链的生长效率为好氧食物链的1/4,而氧气应该允许地球上更长食物链的存在。微生物的质量虽小,但单位体重的代谢速率却很快。因此,如果代谢速率是最强烈的选择压力,那微生物就会占据绝对优势,这就是在分解者的世界中微生物得以独霸天下的缘由。

由于能量(利用)沿食物链逐级衰退,因此,食物链的能量利用效率越高(好氧),就允许越长的食物链存在。这样,有氧食物链的出现就为生态系统食物网的复杂化(因此物种多样分化)提供了重要的能量学基础。一般认为,地球大气圈的氧化归功于海洋中的一类重要的原始光合生物—蓝细菌,这些微小的单细胞生物,在数亿年的生命演化历程中,通过光合放氧以一种极为缓慢的方式将原始地球的厌氧大气圈改造成了现在的氧化大气圈。高效的有氧代谢体系的建立为真核生物的快速分化与繁荣奠定了最重要的生理学基础。

生态学机制—生态位的不断创造与细分

在地球上的生命诞生之初,哪里会有那么多的生态位来容纳不断增加的新物种呢?在过去数十亿年间地球环境的演化历史告诉我们,生命的进化不断地创造或改造着自然界,譬如大气圈的氧化为动植物的登陆创造了必需的生存条件,据说,臭氧层的出现可防止紫外伤害,这就为陆地生命的繁荣开辟了广阔的空间,这其实是一次自然历史上最伟大的生态位创造!

物种离不开食物与空间,即它们的生存资源,但地球表面的资源是有限的,而另一方面物种又具有不断分化的内禀趋势。这种资源的有限性与物种分化的无限性之间的对立就推动着地球表面的生态位的不断细分。即便如此,地球也不可能无限地容纳新物种,物种分化必定会被反馈平衡于一个有限的范围内,因为当物种不断分化时,总会有一些物种由于种群数量太小而使同种的个体间难以进行交配而导致灭绝,这样分化与灭绝就达到了一个相对平衡。

从生态学的视角来看,自然界不断重复着“物种分化—生态位创造—新物种再分化—生态位再创造......”的循环过程。即随着物种的分化,可促进生存环境的改造与变化,这又导致生态位的增加,可为物种的生殖隔离创造新的条件,促进物种的再分化(细分)....如此循环往复。简单地说,生命活动自身不断地创造新的生态位,而新的生态位又为物种分化提供条件(创造了新的自然选择目标)。另一方面,新旧物种间的竞争与适应也还会导致生态位的不断细分。试问,如果不是这种生态位的不断细分,何以能见到热带雨林的一棵大树承载数以万计物种的奇观呢?

总的来说,物种分化与自然(生态位)创新是一种相互促进的正反馈关系,两者呈现出一种无限分化或多样化的趋势,这似乎也与种群的无限增殖趋势惊人地相似!从某种意义上来说,生命及其所形成的群落不仅是其自身进化历史的产物,而且是物种生态关系演化的产物,还是气候与地理环境的产物。

-

世界自然保护联盟濒危物种红色名录

2025-09-22 09:05:30 查看详情 -

海洋珍稀物种自然保护区

2025-09-22 09:05:30 查看详情 -

南岭植物物种多样性编目

2025-09-22 09:05:30 查看详情 -

海南植物物种多样性编目

2025-09-22 09:05:30 查看详情 -

厦门珍稀海洋物种自然保护区

2025-09-22 09:05:30 查看详情

求购

求购