- 伯孜克里克石窟

伯孜克里克石窟

简要介绍

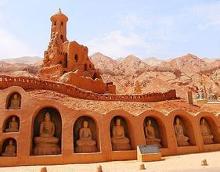

伯孜克里克石窟(5) 伯孜克里克石窟(Bezeklik) 伯孜克里克石窟位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市区东北约40公里的火焰山峡谷木头沟河西岸。“柏孜克里克”在维吾尔语中有“山腰”之意。窟群散布在河谷西岸约一公里范围内的断崖上,分三层修建,现存洞窟83个,其中有壁画的40多个,保存壁画总面积1200平方米。伯孜克里石窟是高昌石窟中现存洞窟最多、壁画内容最丰富的石窟。它曾经是高昌回鹘王国的王家寺院。1982年被列为国家重点文物保护单位。

伯孜克里克石窟(5) 伯孜克里克石窟(Bezeklik) 伯孜克里克石窟位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市区东北约40公里的火焰山峡谷木头沟河西岸。“柏孜克里克”在维吾尔语中有“山腰”之意。窟群散布在河谷西岸约一公里范围内的断崖上,分三层修建,现存洞窟83个,其中有壁画的40多个,保存壁画总面积1200平方米。伯孜克里石窟是高昌石窟中现存洞窟最多、壁画内容最丰富的石窟。它曾经是高昌回鹘王国的王家寺院。1982年被列为国家重点文物保护单位。

组成部分

伯孜克里克(Bezeklik)一词的原意是‘具有美丽装饰的房屋’,原本是僧侣闭关修行的寺院石窟。全窟系由两群洞窟组成,共有五十七窟。散布在火焰山山麓的木头沟河西岸及其上游。伯孜克里克石窟群始凿于麴氏高昌国(499-640年)时期。其中18、29、48号洞窟属于这一时期。18号洞窟为中心柱式大型洞窟,是该窟群现存能看清壁画内内容最早的一洞窟,前室及甬道和隧道下部在回鹘高昌前期重新修绘,仅隧道上部和顶部完整地保存了早期壁画内容,即绘斗四式平基图案,侧壁绘着圆领通肩式袈裟的千佛,两手在腹前相握的手势有别,顶部和侧壁交界以写实的手法,仿木结构绘出檩、枋等形象逼真。

重修寺院

佛教圣地 在历经了麴氏高昌王国的发展之后,伯致克里克在唐西州时期名叫“宁戎寺”,是新疆地区重要的佛寺中心,久负胜名。北庭大都护杨袭古曾重修寺院,从这一事实说明,柏孜克里克石窟在当时已发展成为西庭地区的一处佛教圣地。属于这时期的洞窟有16、17、25、27、31、42、69号窟。以上洞窟其中有相当一部分是十一世纪以后重新修绘的,这一时期壁画题材主要是发源于中原地区的大型经变画。盛唐的新画风进入了高昌石窟,将用线造型的艺术技巧推向高峰,画面线条简洁流畅,刚劲有力,寥寥数笔,形神兼备。 王家寺院 回鹘高昌国时期,宁戎寺成为王家寺院,历代高昌王大都在此建有洞窟。柏孜克里克石窟以回鹘高昌时期的遗存最为丰富,属于这一时期比较典型的洞窟有14、20、31、33、39、41、82等窟。壁画题材比以前更丰富,有诸佛,千资百态的各种菩萨像、大型经变画、说法图、千佛洞、供养菩萨行列,天龙八部、四大天王像、供养人和供养比丘像及各种装饰图案,并出现了反映释尊前生无数世诚心供佛,终于自身成佛的本生因缘故事,塑绘结合的“鹿野苑初转轮”以及密都诸题材。

石窟形态

窟形多模仿龟兹的长方洞及方形洞。尤其后者,其主室为中央雕刻巨大方柱、左右两侧以回廊连接,且于方柱内部凿洞的复杂形式,在诸窟中最常出现,而且盛行于九、十世纪。窟内壁画多半描绘授记的誓愿图。在六面壁上共绘成十五幅画,每一幅构图有极其严格的规划;中央是具有光轮的佛立像,下方则画上菩萨、供养者,佛的周围下方安置菩萨、天部、神王,尊像与尊像间,则饰以五彩花纹。可惜这些壁画线条太硬、太趋于形式化;而且往往有两座洞窟的壁画采用同一主题与同一布局。如第四与第九、第七与第十七、第十一与第四十,以及第十九与第二十窟中的作品。 除了上述主题之外,中室的三面壁上也有观音、行道天王或涅盘变相、西方变相、药师变相、法华变相、地狱变相等大画面的净土变相,及以供养者自居的维吾尔贵族、摩尼教的圣者、景教教徒等的壁画,内容千变万化;一般人通称为回纥样式。倘撇开主题的多岐性不谈,此窟群的壁画的确深具艺术价值。此外,就汉文、回鹘文双行并写的榜书看来,可见当时回鹘与汉民族间的关系密切。

三个时空

伯孜克里克石窟的鼎盛时期是10至11世纪,当时高昌回鹘王国的统治者由尊奉摩尼教皈依了佛教,把原来的石窟扩建成王室寺院,并新开洞窟,虔心供养。宽敞宏大的窟室,辉煌斑斓的壁画和塑像,大多是这一时期的。自15世纪当地改奉伊斯兰教后,佛教寺院遭到严重破坏,塑像被全部推倒,壁画人物被铲去眼睛。本世纪初以来,伯孜克里克石窟又屡遭列强洗劫,仅英籍匈牙利人斯坦因在1907年就挖取壁画100多箱,德国人勒考克从这里割剥去的壁画整整填满了柏林博物馆的一个房间。保存至今的主要是唐代及高昌回鹘时期的壁画。早期壁画多被后期重绘的壁画所覆盖而难窥全貌。

有千佛洞

伯孜克里克千佛洞位于新疆吐鲁番市东北的火焰山木头沟中。这些石窟最早的开凿于公元5世纪,最晚的到14世纪,历经1千年的建造史。现存洞窟83个,尚存壁画的40多个,保存壁画面积1200多平方米,是新疆古代留存下来的著名佛教遗迹之一,被列为国家重点文物保护单位。

石窟高低错落地分布在火焰山断崖的山腰,窟群倚崖垒砌,有的利用崖壁凿成,有的洞窟凿好以后在其前部又用士坯砌筑。其中,既有供僧侣坐禅修行的"毗河罗窟",也有供信徒礼拜的"支提窟",纪念高僧的"隐窟",及供僧侣住宿的"僧房"。石窟周围岗峦起伏,通体赭红,窟群高踞峭壁之上,脚下静静地流淌着河水。是一处僧侣们远离尘世,修身养性的理想场所。

伯孜克里克石窟的鼎盛时期是10至11世纪,当时高昌回鹘王国的统治者由尊奉摩尼教皈依了佛教,把原来的石窟扩建成王室寺院,并新开洞窟,虔心供养。宽敞宏大的窟室,辉煌斑斓的壁画和塑像,大多是这一时期的。自15世纪当地改奉伊斯兰教后,佛教寺院遭到严重破坏,塑像被全部推倒,壁画人物被铲去眼睛。本世纪初以来又屡遭列强洗劫,仅英籍匈牙利人斯坦因在1907年就挖取壁画100多箱,德国人勒考克从这里割剥去的壁画整整填满了柏林博物馆的一个房间......虽然如此,伯孜克里克千佛洞仍不失为一座文化艺术宝窟,劫余的佛座华丽精致,残余的壁画颜色鲜艳,内容丰富。

保存至今的主要是唐代及高昌回鹘时期的壁画。早期壁画多被后期重绘的壁画所覆盖而难窥全貌。壁画内容主要是描绘释迦牟尼无数世前供养诸佛的誓愿图和佛传故事。佛窟形式主要是长方形纵券顶大窟,窟顶多画千佛,洞窟两侧壁绘画佛传。身披红色袈裟的立佛,踏在盛开的莲花上,形象慈祥而庄严。立佛周围簇拥着天部、菩萨、比丘、婆罗门、国王等人物,饰绘了道具和城郭、庙宇、塔寺等,显示了当时的社会生活。

在维修石窟时,在坍塌的洞窟和废墟中发现了上千件回鹘文、西夏文、汉文、梵文、波罗米文、栗特文残经及世俗文书,塑像肢体碎块、壁画残片、珍贵雕版印刷物和木质斗拱等文物,为深入研究伯孜克里克千佛洞提供了宝贵的实物资料。[1]

石窟艺术

石窟与印度佛教建筑形式

从北魏(386—534)至隋(581—618)唐(618—907),是凿窟的鼎盛时期,尤其是在唐朝时期修筑了许多大石窟,唐代以后逐渐减少。这个时期,黄河流域是中国政治、文化、经济的中心。甘肃敦煌莫高窟、甘肃天水麦积山石窟、山西大同云冈石窟和河南洛阳龙门石窟被称为【中国的四大石窟】

石窟艺术与宗教文化

石窟艺术是一种宗教文化,取材于佛教故事,兴于魏晋,盛于隋唐。它吸收了印度健陀罗艺术精华,融汇了中国绘画和雕塑的传统技法和审美情趣,反映了佛教思想及其汉化过程,是研究中国社会史、佛教史、艺术史及中外文化交流史的珍贵资料。

我国现存的主要石窟群均为魏唐之间或宋朝前期作品,其中以石刻负盛名的是大同云冈、洛阳龙门、天水麦积山和重庆大足四大石窟。

石窟艺术与佛教艺术

石窟艺术与佛教是十分密切的。石窟艺术是为当时信佛的人们服务的。因信仰佛教的各阶级、各阶层人物不同,他们所属的佛教宗派也不一样,因而在造像与壁画的题材上,也要根据自己那一宗派的经典造像。所以石窟艺术的发展,因时间、地点的不同,发展情况也不一样。如新疆石窟,除唐代或以后汉人所开的窟画出一些大乘经变以外,其余早期开凿的各窟,全看不到反映大乘经中的故事造像。这些石窟群中,遗存到今天的雕像,主要是释迦和菩萨等单独的形象,其次则多是佛本生、佛本行(即如何苦行、忍辱、寻求解脱)等故事画像。这些画像多数是根据《声闻藏》各经创造出的,与外国商人竺婆勒子竺法度学小乘教唯礼释迦的记载相同,与法显、玄奘等人所记天山南簏各国信仰小乘教的记录也完全吻合。

石窟艺术是佛教艺术,它反映了佛教思想及其发生、发展的过程,它所创造的像、菩萨、罗汉、护法,以及佛本行、佛本生的各种故事形象,都是通过具体人的生活形象而创造出来的。因而它不能割断与历史时期人们的生活联系,它不像其他艺术那样直接地反映社会生活,但它却曲折地反映了各历史时期、各阶层人物的生活景象。这应该是石窟艺术的一个特点。[2]

其他石窟

莫高窟

简介

莫高窟属全国重点文物保护单位,俗称千佛洞,被誉为20世纪最有价值的文化发现,坐落在河西走廊西端的敦煌,以精美的壁画和塑像闻名于世。

历史

它始建于十六国的前秦时期,历经十六国、北朝、隋、唐、五代、西夏、元等历代的兴建,形成巨大的规模,

价值

现有洞窟735个,壁画4.5万平方米、泥质彩塑2415尊,是世界上现存规模最大、内容最丰富的佛教艺术圣地。近代以来又发现了藏经洞,内有5万多件古代文物,由此衍生专门研究藏经洞典籍和敦煌艺术的学科——敦煌学。但在近代,莫高窟受到骗取、盗窃,文物大量流失,其宝藏遭到严重破坏。1961年,莫高窟被公布为第一批全国重点文物保护单位之一。1987年,莫高窟被列为世界文化遗产。是中国四大石窟之一。

云冈石窟

简介

石窟依山而凿, 云冈石窟属全国重点文物保护单位,位于山西省大同市的云冈石窟,有窟龛252个,造像51000余尊,代表了公元5世纪至6世纪时中国杰出的佛教石窟艺术。其中的昙曜五窟,布局设计严谨统一,是中国佛教艺术第一个巅峰时期的经典杰作。

历史

云冈石窟距今已有1,500多年的历史,始建于公元460年,由当时的佛教高僧昙曜奉旨开凿。现存的云岗石窟群,是1961年国务院公布的第一批全国重点文物保护单位之一。

结构

整个石窟分为东、中、西三部分,石窟内的佛龛,像蜂窝密布,大、中、小窟疏密有致地嵌贴在云冈半腰。东部的石窟多以造塔为主,故又称塔洞;中部石窟每个都分前后两室,主佛居中,洞壁及洞顶布满浮雕;西部石窟以中小窟和补刻的小龛为最多,修建的时代略晚,大多是北魏迁都洛阳后的作品。整座石窟气魄宏大,外观庄严,雕工细腻,主题突出。

云冈石窟

石窟雕塑

石窟雕塑的各种宗教人物形象神态各异。在雕造技法上,继承和发展了我国秦汉时期艺术的优良传统,又吸收了犍陀罗艺术的有益成分,创建出云冈独特的艺术风格,对研究雕刻、建筑、音乐、宗教都是极为珍贵的宝贵资料。

东西绵延约一公里,共有大小石窟53个,佛雕51000多尊,是我国最大的石窟之一,与敦煌莫高窟、洛阳龙门石窟并称为中国三大石窟艺术宝库。[2]

相关新闻

据新疆重点文物保护项目领导小组执行办公室负责人梁涛介绍,柏孜克里克石窟二期保护工程凭借科学的保护理念、保护工艺技术及施工管理,从入围项目中脱颖而出,彰显了我区文化遗产保护事业取得了长足进步。柏孜克里克石窟保护二期工程施工者克服了复杂地质地貌和体量巨大的脚手架搭设,以及有壁画洞窟的加固、裂隙注浆的精细化施工作业等难点,保证了工程质量。工程竣工后的继续监测和延续试验也为该石窟的风险评估和今后开展类似保护工程提供了科学数据。

求购

求购