- 叶奕苞

叶奕苞

人物简介

作品 叶奕苞,(约公元一六六二年前后在世),字九来,江苏昆山人,叶方蔼之从弟。生卒年均不详,约清圣祖康熙初前后在世。诸生,少负异才,博雅擅歌。康熙十八年,(公元一六七九年)举试“博学鸿儒”科,文人。为忌者匿卷罢归。为人儡珂善使气,目光若闪电,酒间谈说,声如洪钟,颇有狂名。家有茧园,与名流觞咏其中。奕苞著述甚富,有金石录二十七卷,续跋七卷,《清史列传》及经锄堂诗集、续花间集、金石小笺、醉乡约法等,并传于世。

作品 叶奕苞,(约公元一六六二年前后在世),字九来,江苏昆山人,叶方蔼之从弟。生卒年均不详,约清圣祖康熙初前后在世。诸生,少负异才,博雅擅歌。康熙十八年,(公元一六七九年)举试“博学鸿儒”科,文人。为忌者匿卷罢归。为人儡珂善使气,目光若闪电,酒间谈说,声如洪钟,颇有狂名。家有茧园,与名流觞咏其中。奕苞著述甚富,有金石录二十七卷,续跋七卷,《清史列传》及经锄堂诗集、续花间集、金石小笺、醉乡约法等,并传于世。

人物生平

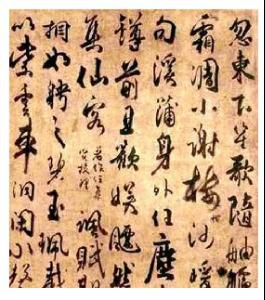

著作 少师事葛芝、叶宏儒,务根柢之学。工待,善书法。康熙戊午,举博学鸿词,罢归,葺半茧园,与海内名流姜宸英、施闰章、陈维崧及同里归庄辈流连觞咏于其间,文采辉映一时。尝作《太甲改元》、《周公居东周诗》、《用周正辨》诸篇,皆穿穴经义,有裨学者。又偕盛符升等预修县志,未竣而邑今董正位罢官,平居悉心采访,别授志稿二十二卷,隶事必求其实,家世必详其源,为他志所不及。尤酷嗜金石,始得墨拓数十通,即思专为一书以绍述宋赵明诚氏之《金石录》。

著作 少师事葛芝、叶宏儒,务根柢之学。工待,善书法。康熙戊午,举博学鸿词,罢归,葺半茧园,与海内名流姜宸英、施闰章、陈维崧及同里归庄辈流连觞咏于其间,文采辉映一时。尝作《太甲改元》、《周公居东周诗》、《用周正辨》诸篇,皆穿穴经义,有裨学者。又偕盛符升等预修县志,未竣而邑今董正位罢官,平居悉心采访,别授志稿二十二卷,隶事必求其实,家世必详其源,为他志所不及。尤酷嗜金石,始得墨拓数十通,即思专为一书以绍述宋赵明诚氏之《金石录》。

于是遍访考古家,征集日富,久之,成《金石录补》二十七卷,《续跋》七卷,所论多具独见。时钱竹汀、翁覃溪诸书未出,而搜罗广博,上起《峋嵝禹碑》讫宋《周处台记》,辨证精核,殊不在两家下。钱遵王《读书敏求记》谓“迥胜赵氏原本”,非过言也。末数卷复列考异、碑题、立碑处、存疑、杂记五门,足为后来取法。

人物作品

过槜李访曹秋岳先生不遇

谁识跫然空谷音,鸿泥重印费追寻。蠹应骄我藏书穴。雀似知公闭户心。数驿江淮归路近,半庭雨雪过年深。相携不少龙门客,惆怅云封翰墨林。

相关介绍

叶奕苞生平新考

清初江南昆山叶奕苞(1629—1686),字九来,一字凤雏,号二泉,别署群玉山樵。出身名门,自幼师事明遗民葛云芝、叶宏儒、柴永清,学有根柢,史志、金石、诗文、词曲皆擅,所著今存者,除了杂剧《老客行》、《长门宫》、《燕子楼》、《奇男子》四种之外,尚撰有方志、金石题跋、诗词文集等著述,可谓清初江南的重要文学家和文化人。邓长风先生(1944—1999)曾在《〈吴中叶氏族谱〉中的清代曲家史料及其他》一文中,对其生平事迹有所考证〔1〕;其后又两次修订观点、增补史料〔2〕,表现出精益求精的严谨学风。出于对已故优秀学者的学术敬意,笔者将邓文未涉之史料予以介绍,以期能够对先生大作有所修正、丰富或补充,这或许不失为对这位英年早逝的明清戏曲文献学家的一种特殊纪念。

一 叶奕苞的师友交游

邓长风先生在其先后三篇文章中,介绍了叶奕苞的亲属族人,如父亲国华、胞兄奕荃、叔父重华、堂兄方蔼及族兄叶燮,友人袁于令、李良年、陈维崧等,并从良年曾孙李集《鹤征录》、叶燮《己畦诗集》、李良年《秋锦山房集》、陈维崧《迦陵文集》中钩稽出有关叶奕苞的传记、唱和诗及诗集序等稀见史料,颇显其不凡的考据功力。但是文献发掘和史实考证之于明清文学而言,可以说是难以穷尽的。今就知见所及,择其重要者予以补充。

邓先生所引《迦陵文集》卷一《叶九来诗集序》,虽不见于今存《经锄堂诗集》卷首,但对后世影响颇大。序中所谓“为人磊砢善使气,目光闪闪,若岩下电,酒间谭说,声如洪钟”,为《清史列传》一字不差地照抄〔3〕;在讲到叶奕苞师承时,陈序有“叶九来者,集勋、瑞五之高弟也”之语。引者只以“活画出一位贵胄子弟的裘马轻狂形象”来概括这篇序文的价值〔4〕,而未及奕苞师长为何人。关于九来之师,方志还有另外的记载:“少师事卧龙山人葛芝及默斋叶宏儒,学有根柢。”〔5〕这段文字经今人征引后,竟被标点、臆改成“少师事卧龙山人葛芝及默斋叶弘。儒林有根柢”〔6〕。今人所撰有关权威工具书,沿其“叶弘”之误,只是将明显不通的“儒林有根柢”改为“务为根抵之学”〔7〕。其实,诗序和方志讲的“集勋、瑞五”和“卧龙山人葛芝及默斋叶宏儒”只是三个人,都是昆山当地人士,以下分别略考。

“集勋”姓柴名永清(约1620—约1658)〔8〕,“少补诸生,读书常至达曙;为文高朗英博,千言,与太仓张采、同里朱集璜、葛芝最厚善。名籍甚,长吏皆折节引重,遇公事,言无不尽。鼎革后数年卒,年三十九”〔9〕;“少精敏好学,镞厉备至,篝灯夜读,鸡晨鸣不已……为举子业,纵横浩渺,端倪莫测。既而悔之,沉潜于唐应德、归震川诸先生文,引绳削墨,务合矩度,然其廉杰精悍之气,犹隐映行墨间”〔10〕。所著有《柴集勋文集》,葛芝为撰序,认为其文“阔达英博”有余而“澹泊宁静”不足〔11〕。

“瑞五”和“卧龙山人”分别是葛芝(1618—?)的字和号,葛芝原名云芝,明代河南按察使葛锡璠次子鼐之子,复社党魁张溥女婿。早年入复社,入清隐居。所著今存《容膝居集杂录》六卷、《卧龙山人集》十四卷。传见徐枋《居易堂集》卷一二、佚名《皇明遗民传》卷六、乾隆《昆山新阳合志》卷二八《隐逸》。

叶宏儒(1619—1675)〔12〕“字岳心,号默斋……未冠补诸生,既抗节为人师,与朱集璜、陶琰、顾天逵辈友善,先道义后文章,风义凛然,里中人皆严惮焉。乙酉后弃诸生,遁迹安亭旧居。久之,故人子弟邀致入城,承其教者率成令器……卒年五十七”〔13〕。所著《默斋遗集》,今未见。葛芝和宏儒皆是奕苞长兄奕荃(1608—1645)〔14〕的挚友,前者与奕荃为儿女亲家(奕荃次子娶葛芝女),后者与奕荃为同学友人;两人曾为早逝的叶奕荃分别撰写过《南阳伯子传》和《水修府君传略》〔15〕。

除了师长、昆季之外,叶奕苞友人甚夥,与之感情较深的一位便是明遗民朱用纯(1627—1698)。朱用纯以《朱子治家格言》而著称于世,与叶氏为中表亲戚,奕苞独子汝济为其弟子,两人友情甚密。在朱氏文集中,专为奕苞撰写的文章便有四篇,一为《〈听松图〉后记》〔16〕,对考其卒年至关重要〔17〕;一为《叶九来诗余序》〔18〕,亦见《经锄堂诗余》卷首,此不赘;一为《题叶九来小照》,文短具录于下:

文章足以待诏金马之门,才略足以高议云台之上;湛深之学足以校论天禄石渠,迈往之气足以傲睨王侯将相。而图为形容,烟霞放旷;既薜荔以成帷,亦岩峦而作障。岂见夫古之伟人,建立非常,其所得多在宽闲之野、幽遐之壤耶?〔19〕

最后一篇便是《祭叶二泉文》,篇幅甚长,记述了朱用纯在挚友去世后“不二十日三临君丧,哭之辄恸”的心情和原由——其“所独哀者”有四,讲其两人独有之情谊(略);“人所同哀者”有六,分别是:

君文章峭厉,诗词赡雅;挥洒毫素,龙蛇飞走。古人畏其凌轹,当代奉为宗工。自君没而文采风流倏与俱往焉,可哀也。往昔金石之刻、秘异之书、珍奇之玩,睹闻苟接,不惮重购远搜,期于必致。自君没而博物好古罕其俦焉,可哀也。意气倜傥,与世之贤豪冠盖争相投分,履倒辖投,殆无旷日。自君没而缟纻定交者徒徙倚而寥落焉,良可哀也。周急济乏,类为族属倡,而穷交故好辄复经纪其敛葬,婚娶其子弟。自君没而亲朋依庇待泽者皆望闾而返焉,又可哀也。邑里备荒赈饥之役,水利财赋之事,靡不悉心筹画,忘劳任怨。自君没而桑梓绸缪之交谁与共焉,更可哀也。君又少腾才誉,数踏闱门不利,及登荐剡、膺征命,又卒报罢。方慨有文憎命达,而复赍志不禄。即达士大观,要亦深可哀也。〔20〕

通过这六“可哀”,歌颂了友人和故人的文章才华、金石造诣〔21〕、处世为人、道德风范。一像赞、一祭文,使我们对这位清初戏曲家、文学家,在“贵胄子弟的裘马轻狂”之外,有了更加清晰和丰富的认识。或许,这就是所谓盖棺之论吧。

二 叶奕苞的戏剧活动

邓长风先生所撰有关叶奕苞的三则考证文字,多侧重其基本生平,而未暇或略于其戏剧活动的考述。以下仅就所见资料稍加介绍。

葛芝所撰七言古诗《叶九来携伎过从吾馆奏乐歌》,对研究其弟子的戏曲创作和活动颇有裨益:“……叶生喜我归,携得梨园部。命我高关开,为奏新乐府。我怪叶生运意奇,颠倒阴阳乃尔为。狂态直比渔阳鼓,骂座如闻膝席辞。我爱梨园风格好,腰支一一将人恼。就中小者才数龄,满树黄鹂吐音早。因向叶生三太息,忆昔相见城南陌。生发垂垂我壮年,一言快意深相得。生今强仕我衰老,倏忽流光真可惜。梨园前队谁最名,子弟三班旧教成。娄上典型闻乐老,吴门少俊说王生。此日西风悲黄叶,盛年那得常相倾。感此便欲常相见,莫学参差西飞燕。大云堂侧牡丹开,奏生新著重开宴……”〔22〕从“生今强仕”一句中,可知此诗约写于康熙五年(1666)奕苞四十岁左右(《礼记·曲礼上》“四十曰强,而仕”)。诗题中“从吾馆”,是葛芝父亲的别墅〔23〕;诗句中“大云堂”,为茧园名胜之一〔24〕。

此诗的史料价值,表现在以下几个方面:一、叶氏有其自己的家庭戏班,可称其为大云堂家班,蓄养家班的目的主要是为了娱亲奉老;并注意聘请名师(苏州王生当为王紫稼、王子嘉,太仓乐某待考)培养幼伶,因而风格隽雅,舞姿超群,具有较高的艺术水准;由于王紫稼被杀于顺治十一年(1654)〔25〕,其家班组建时间必在此之前。诗中“就中小者才数龄”一句,可补历来家班史料之缺。过去人们所熟知的记载家庭女伶年龄最具体的咏剧诗,是钱谦益《冬夜观剧歌》“十三不足十一零,金花绣领簇队行”〔26〕;而叶氏家班的这位数岁的幼伶,已经歌喉清亮、悦耳动人了。二、诗句“为奏新乐府”和“奏生新著重开宴”等,说明叶氏在康熙五年(1666)四十岁时,已经从事戏曲创作多年,此次演出的是其新创作的剧本;由此推测,奕苞或于顺治后期即已开始创作戏曲。三、叶氏戏曲创作的特点是运意新奇,出人意表;剧作意蕴,愤世放诞。这一概括,令人自然想起长洲尤侗(1618—1704)为撰《叶九来乐府序》,在以“古之人不得志于时,往往发为诗歌,以鸣其不平”开篇之后,所云:“予生世不谐,索居多恨,灌园余暇,间作弹词……然当酒酣耳热,仰天呜呜、旁若无人者,其类放言自废者与?若吾友叶子九来,门地人材,并居最胜,方以文笔掉鞅名场,夫何不乐而潦倒于商黄丝竹之间,或者游戏及之耳。虽然,以叶子之才,荏苒中年,风尘未偶,岂无邑邑于中者。忽然感触,或借此为陶写之具,未可知也,是则予所引为同调者也。”〔27〕两者同样揭示了叶奕苞剧作“嘻笑怒骂、纵衡肆出、淋漓尽致而后已” (《叶九来乐府序》) 的激愤情怀。

叶奕苞《经锄堂诗稿》亦有多首反映了他的戏曲交游和活动,邓长风先生已经征引了写到袁于令的几篇〔28〕,但是不知什么原因而忽视了与宜兴徐暎薇及其友人观戏咏剧的作品。如卷四“七言律诗”有《集邻园观剧,戏题长句呈徐暎薇先生》和《过阳羡访徐暎薇先生留饮乐孺堂观剧》,卷八“七言绝句”有《阳羡徐暎薇先生携女乐湘月辈数人过昆,侍家大人观剧,次韵四首》、《前题次盈水韵六首》〔29〕,《经锄堂集唐人句》有《赠徐氏歌姬六首》。诸诗对研究江南文人戏剧活动和家班组织,均提供了有用的史料〔30〕。由康熙二十八年患立堂刻陈维崧《湖海楼诗集》卷四《感旧绝句》之三《徐太守暎薇》自注:“太守讳懋曙,崇祯辛未进士,官至江西吉安府知府。性晓音律,喜宾客,家居蓄女伎一部,姿首明丽。正末湘月,旦泥凝香、花想,色艺尤为动人。……无何,太守既亡,歌姬亦散,闻湘月已黄帔入道矣。”〔31〕可知此人简历。

徐暎薇所蓄家庭戏班,演员众多,技艺超群,知名者便有十位;角色齐全,生、旦、外、末、净、丑,完全是按照“梨园色目”来配置女伶。奕苞《赠徐氏歌姬六首》诗序曰:

宜兴徐太守暎薇,蓄歌姬如梨园色目,无不辈列,皆妙龄雅技也。……姬之演生者曰湘月,旦曰凝香,小旦曰花想,若贞玉、寻秋、云菰、来红、慧兰、润玉、拾缘,则杂色也。〔32〕

此以“杂色”代称其脚色分工的另七位,其实并不准确,她们的具体分工是老旦贞玉,末寻秋,外云菰,大净来红,中净慧兰,小丑润玉,补色拾缘。昆剧演出,一般以“十行角色”为主体〔33〕,足见其家班水平的非同一般。其《赠徐氏歌姬六首》诗后并附录“暎翁诗五绝”,末有奕苞跋语:“暎翁集唐诗,落韵自然,寓巧于雅……细读全什,花君之歌情舞态,不啻颊上三毫矣。他若翁之赠外则云:‘赖逢邻语曾相识,漫学他家作使君。(章孝标、张谓)’赠净则云:‘忽似金来马上,飞扬跋扈为谁雄。(刘长卿、杜甫)’皆系改妆,觉其谑之非虐也。凤雏跋。”这一序一跋,对于研究清初宜兴徐氏家班的规模和角色构成,颇有价值。

另《经锄堂集唐人句》尚有《题朱珩璧云津堂》,诗题注曰:“堂中蓄歌姬十余辈,近皆散遣。”亦涉及一家私乐戏班。《归庄集》卷三有《朱珩璧六十寿序》,自注:“代吴梅村司成。”故此序是以吴伟业口吻行文:“吾闻朱君居莫厘之麓,有园亭花木之胜,特建高楼,名之曰缥缈,以望西山。崇祯末,以才人举,尝登金门、上玉堂;顷之,以时方多难,遂遁迹山中。于是拥东山之姬侍,罗后堂之丝竹,曼睩 盛鬋,沓进于前;激楚阳阿,不绝于耳。”〔34〕朱珩璧生于明万历二十八年(1601)〔35〕,为苏州洞庭东山人,明崇祯十三年八月至十四年六月,吴伟业官南京国子监司业〔36〕,时珩璧为“太学上舍”即国子监生。

朱珩璧,赵经达《归玄恭先生年谱》和冯、叶两先生《吴梅村年谱》均未详其人。今从乾隆初年东山人氏吴定璋(1679—1750)所辑《七十二峰足征集》中,查得其名及事迹简况。该书《东山朱氏合编》朱必振传云:“字仲玉,恂恂儒雅,出言有章……伊弟必抡,字珩璧,性豪华,喜声色。其居傍湖,迎笠泽之洪涛,面西山之缥缈,有楼矗然在苍翠间,曰缥缈楼。尝妙选名姝,歌舞其中。花晨月夕,亦与诸名士张乐游观,出家姬佐酒,如西园雅集故事。既病,犹令人掖以登楼,四望云山,潸焉出涕,酹酒丈人峰石,揖而别之。后吴梅村先生过其地,为诗以吊焉。盖仲玉、珩璧之好尚虽殊,而风流自命,依然伯仲,未可以诗阙而不为之传也。”〔37〕《足征集》选朱必振诗作五首,其三为《家园歌女演剧诸公赠诗屏障答和》,足见其兄弟的确“风流自命,依然伯仲”。

查吴伟业诗歌,有《过东山朱氏画楼有感》五律,诗序曰:“东洞庭以山后为尤胜,有碧山里,朱君筑楼教其家姬歌舞。君每归自湖中,不半里,令从者据船屋作铁笛数弄,家人闻之皆出。楼西有赤栏杆累丈余,诸姬十二人,艳妆凝睇,指点归舟于烟波杳霭间。既至,即洞箫钿鼓,谐笑并作,见者初不类人世也。君以布衣畜伎,晚而有指索其所爱者,以是不乐,遣去,无何竟卒。余偶以春日过其里……客为余言,君生平爱花,病困,犹扶而沥酒,再拜致别。诸伎中有紫云者,为感其意,至今守志不嫁。嗟乎!由此足以得君之为人矣。”〔38〕研究明清家乐戏班的学者,是陆萼庭先生最先注意过此诗序,他将之视为“明末”有代表性的女乐之一,只是未详其人,仅以“洞庭东山朱氏女乐”代称〔39〕。但是,当我们将《过东山朱氏画楼有感》与上引叶诗、寿序、小传等有关史料对读时,一切便豁然明朗了:东山朱氏即朱必抡〔40〕,画楼即缥缈楼〔41〕,吴诗写于康熙六年(1667)三月〔42〕,则属清初家班甚明。此诗有助于进一步了解朱氏家班:其一,其家班演员为十二人〔43〕,朱必抡自为教师;其二,朱家艺伶生活优裕,颇得善待,故必抡死后尚受其爱戴;其三,由其诗尾联“伤心关盼盼,又是一年春”推论,朱氏可能就死于康熙五年(1666)春,享年约六十七岁。奕苞既云“云津堂”家伶“近皆散遣”而又未及堂主去世之事,故叶诗当写于康熙三、四年之间。

考述叶奕苞观戏赏姬之事,既有助于了解他作为戏曲家的行为活动,亦反映出清初文人的生活状态。这令人想起其师葛芝《纪年前录序》中所说的一段话:

自余作此录毕而喟然曰:呜呼!此四十年之间,天下之兴废、一身之盛衰系之矣。方余五六岁时,家门显盛,群从赫奕,相与为竹马蜡凤之戏,甚乐也。是时天下太平,万里之内不见兵革,穷谷之老抱子弄孙以自娱,抑何休与?迨余十五六岁时,东西屡用兵矣,然中原幅员尚完,赤眉铜马之流尚未盛也。吾辈同学少年,溯南皮之游,仿金谷之集,选伎征歌、采兰赠芍以为乐,见者以为有承平公子之风焉。至二十以后,四海之内,烽烟极目;即大江以南,民几荷担而立。吾辈虽时时赋诗饮酒,不胜感时溅泪之悲矣。呜呼,若壮年以来,天下事尚忍言哉!至于今一纪,碧鸡金马,渺尔徒闻;白鹘青鹰,翻然满望。一二衣冠遗族,坐卧一车之中,或时为阮籍之叹、唐衢之哭而已,不亦悲乎!〔44〕

《纪年前录》是葛芝在四十岁时自撰年谱,约写于清顺治十四年(1657),今已不存;但是他对包括自己在内的明季士人颓风陋习的沉痛反思,却连自己的弟子都未被触动;即便是衣冠遗族,在所谓阮籍叹、唐衢哭越来越微弱的同时,选伎征歌、采兰赠芍以为乐却始终没有衰歇。当然,这其中既有娱亲遣兴或醉生梦死的一面,亦有寄寓沧桑和感慨兴亡的一面,只是比例、成分的不同会因人而异。奕苞《集邻园观剧,戏题长句呈徐暎薇先生》第四首所谓“追欢行乐惯逢场,其奈中年易感伤”〔45〕,则是将缠绵燕婉与唏嘘慷慨结合于一身了。

三 《经锄堂集》禁毁及其他

叶奕苞传世著述甚富,仅集部书便有《经锄堂诗稿》八卷,《诗余》、《集唐人句》、《杂著》各一卷,《文稿》六卷,《乐府》四卷(即杂剧四种),《倡和诗》、《花信诗》、《北上录》各一卷(《花信诗》、《北上录》亦为唱和之作)〔46〕。但是有关作品流传极稀,其主要原因何在呢?

黄裳先生曾于1988年出版《笔祸史谈丛》,从书中言及《经锄堂文稿杂著》,提醒笔者查找了《清代禁毁书目》。该书在著录“安抚部院闵”奏缴禁书十六种内,有“《经锄堂集》(昆山叶奕苞著)”,理由是“荒诞悖逆,语多狂吠”〔47〕。“安抚部院闵”指的是乾隆四十一年至四十五年任安徽巡抚的闵鹗元,清廷于“乾隆四十五年七月初八奏准”〔48〕,从此《经锄堂集》遭禁。但是,黄裳先生因为“未见”该集“诗稿八卷,杂诗及诗余五种”,只是根据自己所藏之“一册杂著、文稿看,内容多半是考订金石旧史之作,看不出有什么违碍之处,不知何以竟得到‘荒诞悖逆,语多狂吠'的评语而列入禁书”〔49〕。由此来看,黄先生将《经锄堂文稿杂著》作为“清代的禁书”之一种予以介绍,恐怕不是非常妥当的,因为清廷禁毁的是整部《经锄堂集》而非仅是其中的杂著和文稿。此杂著、文稿固然珍稀,连《中国古籍善本书目·集部》均无著录,但如果未见《经锄堂集》主干部分,似可不必在“笔祸史”之著作中予以评说。

其实,在篇幅不算大的《经锄堂集》中,触忌犯禁之处真不在少数。如卷三《崇祯皇帝挽歌词(甲申五月)》,主旨在缅怀先帝圣德、抨击庸臣误国;同卷《寓萧山韩氏》,后四句为“故国春风恨,他乡夜雨愁。最怜逢驿使,烽火逼苏州”,当写于清军下苏州前夕(其后是《哭长兄水修》,因有“吾父远仍阻,家书久不传”之句,可知约写于顺治二年春夏之际),表达了对舆图换稿的愤懑忧伤。卷二《文果十笏庵拜观崇祯皇帝御书》,记崇祯帝为文震亨(1585—1645)手书诗联,文氏“擎归邸舍宾朋羡,挂向山堂魑魅惊”。鼎革时震亨自尽,其子文果(1631—?)负之逃亡:“一自苏台走麋鹿,十口伶仃身窜逐。可怜车厩废平津,何有牙签与玉轴。蒙恩感激负之趋,百死一生少坦途。与君拜观疑在梦,摩挲双眼泪俱枯。”对清军陷苏导致世家毁灭的忧愤感伤,对先朝君恩的深情缅怀,都是不难感受到的。同卷《秋夜雨》分四节,各以“秋夜雨”叠句起兴,第一节似指抗清义旅隐匿太湖:“阵云高结蔽东吴,杀气远缠亘南楚,芦中固有不羁士,天涯半属思归旅”;后三节是描述兵燹战乱和苛税重赋对人民的伤害:“白田浩淼秧未齐,朱笔纵横便输赋,可怜十室九室空,荒凉新被兵过处”,“大江此日血漂卤……升米涌腾五十五”。凡此,流露了对抗清义士的同情和揭露了新朝统治的严酷。由前二首《白彧如弹琵琶》写于“戊戌五月十二日”,即顺治十五年(1658)夏,可以推知《秋夜雨》当作于顺治末年“奏销”案发生前。

最为触目的是卷二“七言古诗”《悲哉行》。据诗序,其创作起因是:顺治十二年“乙未九月二日,常熟陈丈昆良过茧园,酒半谭甲申三月北都事甚悉,且曰:‘悲哉,南狩之不果也。'因记张尚书召对一事,作《悲哉行》”。全诗以“日落荒城照古寺,柴门欲关客始至。西邻浊酒东园蔬,促膝篝灯共扬觯。感今追昔甫销魂,搔首停杯更裂眦”开篇,详细记述了常熟陈璧(字昆良,1605—?)在崇祯十七年以兵部司务效力京城,当李自成兵临城下时,曾建言兵部尚书张国维将朝廷南迁而不果,随即城陷而陈璧潜逃出京:

北望号呼烈帝魂,南归愿睹中兴瑞。谁知阮马复登垄,江左不得如晋季。呜呼灵武即位古何人,南渡临安岂百二?犹然河北有贤豪,何况金瓯尚完备。祯皇求治本圣明,心膂股肱半携贰。天乎不祚又何尤?玉兔金乌走如驶。庭中草已十回青,白发亦可畏。不觉添灯话自长,樽前空落兴亡泪。

结尾诸句,虽然假借陈璧口吻为辞,但亦强烈地表达了作者自己的黍离之悲、沧桑之感。陈璧诗作,今存有古风《饮叶工部白泉茧园,谭及甲申事,白泉公子九来即席作长歌以记其事,聊赋短句答之》,结尾四句为:“呜呼野老空悲伤,得君诗史垂岳渎。天壤倘有采诗人,请献君诗作实录。”学者或认为作于顺治十三年初春〔50〕,然将陈诗首句“江头十载吞声哭”与叶诗“庭中草已十回青”对读,似当撰于顺治十一年;而《经锄堂诗集》所收此诗小序则明确指出写于“乙未九月二日”,即顺治十二年(1655)深秋。

叶奕苞《悲哉行》在当时就影响颇大,于顺治十五年(1658)已收入明遗民太仓陈瑚(1613—1675)所辑《离忧集》(今存《峭帆楼丛书》本)〔51〕。值得注意的是,两者文字颇有出入。《离忧集》本不仅在“何况金瓯尚完备”后多出“未尝一日愁土崩,忽焉瓦解天如醉”两句,而且凡是《经锄堂集》本三处“怀宗”、一处“祯皇”,均为“先帝”和“先皇”,由此可见《悲哉行》原貌和作者收入别集时的修改。但是这些对崇祯皇帝称谓上的改动和对惋惜先朝覆亡诗句的删节,丝毫不能掩抑眷念故国、期冀恢复的情感倾向。所以陈璧“九来即席作长歌以记其事”诗中,有“感君同是岁寒人,把酒相看泪相续。我归肠断不成声,君自悲歌夜击筑。庙谟颠倒天地荒,发竖目眦挥颖秃”等句,既描写出叶奕苞当时奋笔赋诗之时愤激的心态和神态,亦表现了陈璧这位坚贞遗民将叶奕苞引为“岁寒”同调的明确态度。

上述诸诗,诗、史结合,是记载清初史实的极好作品。但由于本集的罕见流传,故现当代学者所撰《清诗纪事初编》、《清诗纪事》和《清人诗集叙录》等书皆未见征引。拙文之所以不惮其冗地详加过录,不仅是想说明它们被清朝统治者视为“荒诞悖逆,语多狂吠”应属当之无愧的评价,而且试图借此提供一个理解其戏剧创作的个人思想背景,因为他的戏剧创作和戏剧活动可能就是开始于顺治末年的。此外,结合这些诗作和其他资料,探求叶奕苞的遗民倾向是怎样随着时间的推移而逐渐淡化的思想轨迹,对于研究清初文学也应当是具有一定意义的学术努力。

叶奕苞这种无意新朝、澹泊功名的处世态度,一直持续到康熙初年。葛芝《经锄堂诗集序》云:“九来……十余年来,以试事三至金陵。同行诸生简练揣摩,期得一当,九来视之若无有也。方上雨花台,问桃叶渡,吊晋代之衣冠,悲故宫之花草。”〔52〕此序约撰于康熙二年(1663)〔53〕,可见此前叶奕苞虽然三赴南京应乡试,却功名之心非殷,而于吊挽明代遗迹、缅怀故国胜地则用力甚勤。作为“富贵吾所自有”的“游闲公子”〔54〕,奕苞不汲汲于新朝的科举,除了对于功名富贵生性就较为澹泊之外,与其具有一定的遗民意识亦不无关系,毕竟其父受明禄而为遗民,毕竟其兄因鼎革而死战乱。但是到了康熙十五年(1676),在他为友人朱用纯五十初度撰〔水龙吟〕词相贺时,思想已经有所变化:

算来三十余年,惟君闲却持螯手。几回俯仰,石言星陨〔55〕,乾坤如旧。衮衮轻肥,少年同学,舒眉伸首。独栖迟不改,箪瓢陋巷,人堪得,其忧否。 姓氏高于南斗。论年华,日之方昼。屈伸至理,他时得意,风云驰走。且共偷闲,良朋高弟,劝酬春酒。又何须执着,是非今昨,固辞称寿。(《经锄堂诗余》)

词中固然对朱用纯入清以来能固穷守节、坚贞无悔十分钦佩,但是面对烈士死难(如用纯之父集璜)却无法左右新朝定鼎,识时务者大多飞黄腾达的社会现实,奕苞由衷地希望好友能看淡是非、随顺时世、一展才华、人生得意。

正是因为有了这样的思想基础,奕苞后来出应宏博之试就不足为奇了,虽然其于赴试十分勉强,其对落选亦十分坦然〔56〕。但与朱用纯闻听奕苞堂兄叶方恒(1615—1682)要荐举自己参试宏博,立刻托人严词拒绝,甚有以死自誓之意相比〔57〕,两人还是有很大差别的。

叶奕苞康熙十八年举宏博见摈,李集《鹤征录》卷七云是为其堂兄叶方蔼(1629—1682)“所忌,并试卷匿之”。现当代学者叶德辉、邓长风均力辩其非〔58〕,但是权威史书中有关此事的记载,却未见征引:

康熙十八年,举博学鸿儒,试毕,阁臣以卷进呈。上顾杜立德、冯溥、叶方蔼等曰:“此外岂无漏珊瑚之网者乎?”于是冯溥以吴农祥、徐林鸿、徐咸清、王嗣槐对,杜立德以白梦鼐、施清、高向台对;叶方蔼以奕苞对,且曰:“渠,臣从弟也。”上不怿,乃俱放归。〔59〕

看来,时任翰林院掌院、会试副主考的叶方蔼,不仅没有匿卷不呈之举,似乎还想事后乘机提名增补。不料因为一言不当,惹得龙颜不悦,使得补漏不成,并一齐打发回家。只是在现存奕苞诗作中,没有一首与方蔼诗是写于此际前后的,两兄弟之间似乎已有什么过节,作为外人和后人已经很难弄清究竟了。尤其是奕苞分别撰于康熙十八年(1679)三月“怀归颇切”的《忆鹤》和四月“时将南还”的《后忆鹤》(合之为《北上录》),共收入在京友朋四十六人的唱和诗,却未见其堂兄叶方蔼的大名;而且在方蔼《读书斋偶存稿》四卷中,亦无一首与“九来弟”赠别怀感唱和之作,实在都是意味深长的事情。邓长风先生以《经锄堂诗集》卷九的“倡和诗”中还收入了两人的唱和之作,来证明并没有“兄弟失和”之事〔60〕,其实这并不能说明康熙十八年前后两人关系如何。因为据该组唱和诗奕苞“壬寅秋”自序,唱和起因于“今年春,讱庵兄里居无事,好为诗歌,于元日得七言长句四首,苞属而和之”。壬寅此处指康熙元年(1662),叶方蔼正因“奏销”案中欠银一厘而革职家居。时传“探花不值一文钱”之谣,咏的便是这位顺治十六年一甲第三名进士。

叶姓来源

宗祠 1、为出自芈姓沈氏,为帝颛顼的后裔。传说,帝颛顼的后裔陆终娶鬼方氏女为妻,生下六个儿子,其中第六个儿子叫季连,赐姓芈。季连的后裔鬻能做过周文王的老师。后来周成王封鬻熊的曾孙熊绎在荆州山(今湖北省西部)一带建立荆国,定都丹阳(今湖北省秭归),后迁都子郢(今湖北省江陵),改国号为楚。春秋时,楚庄王的曾孙戌,在楚平王时任沈县(今安徽省临泉县)尹,又称沈尹戌。他的后代中有人以沈为姓。楚昭王封沈尹戌的儿子沈诸梁(字子高)于叶(今河南省叶县南旧城),称为叶公。叶公曾平定白云胜的叛乱以复惠王,有功于楚,得封南阳,获赐爵为公,后退休于叶。其后人便以邑为姓,称叶氏。其得姓始祖为叶公叶诸梁。

宗祠 1、为出自芈姓沈氏,为帝颛顼的后裔。传说,帝颛顼的后裔陆终娶鬼方氏女为妻,生下六个儿子,其中第六个儿子叫季连,赐姓芈。季连的后裔鬻能做过周文王的老师。后来周成王封鬻熊的曾孙熊绎在荆州山(今湖北省西部)一带建立荆国,定都丹阳(今湖北省秭归),后迁都子郢(今湖北省江陵),改国号为楚。春秋时,楚庄王的曾孙戌,在楚平王时任沈县(今安徽省临泉县)尹,又称沈尹戌。他的后代中有人以沈为姓。楚昭王封沈尹戌的儿子沈诸梁(字子高)于叶(今河南省叶县南旧城),称为叶公。叶公曾平定白云胜的叛乱以复惠王,有功于楚,得封南阳,获赐爵为公,后退休于叶。其后人便以邑为姓,称叶氏。其得姓始祖为叶公叶诸梁。

2、据《姓氏考略》记载,我国古代的所谓南蛮(南方少数民族的泛称)之中,也有以叶为姓的。春秋时吴国的叶雄就是南蛮叶姓的后代。

3、少数民族叶姓:

清满洲叶姓。据《清朝通志•氏族略》说满族有叶氏,世居沈阳。又,清满洲八旗姓纳喇氏、叶赫氏、叶赫勒氏中均有改姓叶氏者。清初将领叶臣、叶克书均为满族。

一、姓氏源流

叶(Yè 叶)姓源出有四:

1、出自芈姓,颛顼后裔叶公之后,以封邑为氏。据《风俗通义》及《通志·氏族略·以邑为氏》等资料所载,颛顼后人沈诸梁,又称叶公,叶公即成语“叶公好龙”中的叶公,原名沈诸梁,字子高,系春秋时期楚国左司马沈尹戌之子,才能出众,楚惠王时期被任命为楚国北边要邑叶邑的行政长官,因楚县尹通称为“公”,故称“叶公”。叶公在叶邑兴修水利,使当地的生存环境有了较大的改善,邑人“莫不欣戴”。他平定白公之乱,身兼要职而不恋权位,激流勇退并归隐终老于叶邑。其后裔以邑为氏,叶邑成为叶氏祖地,叶公成为叶氏始祖。

2、出自叶调国。叶调为古国名,故地在今天印度尼西亚爪哇岛或者苏门答腊岛,东汉永建六年曾经遣使中国,建立友好关系,叶调国来中国的移民多以叶为姓,传名竹帛。

3、出自中国古姓。中国古姓中的“叶阳氏”、“叶大夫氏”今天已经见不到。按照两字姓、三字姓转为单字姓的规律,叶阳氏、叶大夫氏后来也改为叶氏。

4、出自其他源流和少数民族有叶姓:

① 据《姓氏考略》所载,我国古代南方少数民族日南郡(今越南境内)蛮有以叶为姓者。如春秋时吴国人叶雄即是南方少数民族的后裔。

② 满族纳喇氏、叶赫勒氏、德昂族亥氏,台湾土著、彝、蒙、土家、锡伯、保安、回、苗等民族均有叶姓。

得姓始祖:叶子高。上古时代,颛顼的后裔陆终有六子,其中幼子名季连。季连的后裔曾做过周文王的老师,被周成王追封在荆山(今湖北省西部)一带,立国为荆,定都丹阳,后迁都于郢,改国号为楚。春秋时,楚庄王曾孙戌,在楚平王时任沈县(今安徽省临泉县)尹,其后人便以沈为氏。戌后任楚国左司马,他为人正直,疾恶如仇,深得楚人的敬重。楚昭王十八年(公元前498年),在与吴军打仗时英勇战死,楚昭王遂封他的儿子沈诸梁在叶为尹。沈诸梁承其父志曾平定白公胜的叛乱以复惠王,为楚国立下大功,被封到南阳,赐爵为公,世人尊为叶公。于是其后人便以邑为氏,沈诸梁则被尊为叶姓始祖,因其字号子高,后人也习惯称其为叶子高。

二、迁徙分布

1、叶公去世后,经历战国时代,秦国灭楚之际,其后裔为避免灭族之祸,其中一支或者数支改沈为叶,尊沈诸梁为始祖,辗转迁居于河北河间、陕西雍州、江苏下邳。这就是叶县虽然是叶姓的祖地,而叶姓族人并不多,河南一带的叶姓,多为后来南迁重返故乡留下来的原因。

2、西晋末年,由于各少数民族问鼎中原,流徙到陕西、河北的叶姓后裔一部分向南迁徙,一部分重返中原,此时形成了以“南阳叶氏”为代表的望族概念。

3、唐宋时期是叶姓迁徙最频繁时期,这次因支系较多,迁徙往返不定,有避唐末之乱的,有在宋朝为官随宋室南渡的,其中从河南叶县迁居固始、光山的一支对叶姓以后的流徙有很大的影响。宋末迁往福建的叶昂、叶洙、叶霆成为安柄、佛岭、莲溪叶姓的始祖。世居下邳的叶姓,此时也大量迁居浙江括州、宁波一带。唐宋时期,也是叶姓名人辈出的时期,叶姓成为江南的著姓。

4、明清之际,随着西方工业文明的兴起,沿海一带的有志之士,纷纷到海外发展,其中就有叶姓名流。明朝过海去台湾的人为数不少,到清代去台湾的开创基业的更多。可以说江苏、浙江、江西、广东的叶姓客家人,没有那个分支不 出海发展,现居港、澳、台各地的叶氏都是其后裔。叶姓在台湾人口有20余万,在各大姓中排名第20位。

5、清末民初,沿海和港、澳、台的叶氏后裔开始发展到南洋诸国,特别是新加坡、马来西亚、菲律宾最多,美、加、澳、日等国也出现了叶姓的贤达与精英。旅居马来西亚的叶亚来,其后裔在马来群岛成为大族。

目前,叶姓经历了数千年的繁衍,此时已是足迹遍天下了。尤以福建、台湾、广东、江苏、江西等地人数最多,分布最密集。海外则依然以新加坡、马来西亚、菲律宾最多,叶姓华人,已经遍布全球很多地方。叶姓在当今中华百家大姓中排行第四十九位,人口较多,约占全国汉族人口的百分之零点四一。

三、历史名人

叶 适:温州永嘉(今属浙江省)人,宋代唯物主义哲学家、思想家,永嘉学派的集大成者,官至礼部侍郎,著有《习学记言》、《水心先生文集》等。

叶 欣:上海松江人,清代著名画家,为“金陵八家”之一。

叶 燮:吴江(今属江苏省)人,清代文学家,长于诗论,著有《原诗》等书。

叶 紫:湖南益阳人,现代小说家。作品有《丰收》、《山村一夜》和《星》等。

叶 挺:广东省惠阳人,中国无产阶级军事家、中国人民解放军的创始人之一。领导过“八一”南昌起义,参加过广州起义。后任新四军军长,因飞机失事而遇难身亡。

叶仁遇:宋代著名画家,所绘题材多取自江南市肆风俗田家景物。叶梦得:宋代吴县人,著名文学家,官至户部尚书,著有《石林春秋传》、《石林居士建康集》、《石林词》、《石林诗话》等书。

叶向高:今福建省福清人,明代万历年间任礼部尚书、东阁大学士等职,光宗时出任宰相,为官忠勤耿直,著有《说类》一书。叶宪祖:今浙江余姚人,明代戏曲家。作品有七种传奇,二十四种杂剧。

叶子奇:龙泉(今属浙江省)人,明代学者,著有《草木子》四卷。

叶绍袁:吴江(今属江苏省)人,明代文学家,著作有《叶天廖四种》等。

叶芸来:广西人,太平天国将领,在据守安庆与湘军奋战中,不幸城失人亡。

叶恭绰:广东番禺(今广州市)人,初任湖北农业学堂及方言学堂教习。曾拥护袁世凯称帝,后在国民党中任职,著有《遐庵江稿》、交通救国论》等书。

叶楚伧:今江苏吴县人,早年入同盟会,参与创办《国民日报》,后成为国民党要员,任国民党江苏省政府主席、国民党政府立法院副院长等职。

叶圣陶:江苏苏州市人,著名的作家、教育家。曾任全国人大常委会委员、出版总署副署长、教育部副部长、人民出版社兼总编辑等职。

叶剑英:广东省梅县人,著名的无产阶级革命家、军事家,中国人民解放军十大元帅之一。早年任黄埔军校教授部副主任,后参加北伐战争、领导广州起义。解放后,曾任党和国家重要领导职务。

四、郡望堂号

1、郡望

2、堂号

南阳堂:叶姓得姓于叶邑,而叶邑古属南阳郡,叶姓为南阳望族,故以南阳为堂号。

崇信堂:宋朝时有翰林学士叶梦得,在朝廷南渡的时候,任江东安抚使,领兵分据江津,使金兵不得渡江。朝廷升他为观文殿学士,调他担任福建安抚使。他打败金兵50多次,官至崇信军节度使。

此外,叶姓的主要堂号还有:“敦睦堂”、“点易堂”、“续古堂”、“继美堂”、“百忍堂”、“天叙堂”、“永思堂”、“享裕堂”、“天秩堂”、“青枝堂”、“济美堂”、“崇本堂”、“双留堂”、“国望堂”、“序秩堂”等。

五、宗族特点

1、叶姓汉族支源仅有一支,颛顼为其传说祖先。

2、叶姓继承祖先美德,以“敦睦”、“百忍”、“永思”、“崇本”为其堂号,训示子孙。叶姓族人中不乏宰相、画家、文学家之名流。

3、字行辈份排序井然,字韵深远。如叶成忠所修《叶氏宗谱》,内有浙江叶姓一支字行为:“茂盛宗世万,嗣继启志成。”叶秋庭所修《叶氏家谱》,内有江苏叶姓一支字行为:“硕德缅先哲,宏谟发远枝,祯祥开南国,传烈绍西岐,孝悌绳其祖。”

-

东风风神奕炫骑士版正式上市 180车型上市

2025-11-03 12:19:50 查看详情 -

东风风神奕炫骑士版正式上市 福特新款Mustang上市

2025-11-03 12:19:50 查看详情 -

东风风神奕炫骑士版正式上市 14.97万元

2025-11-03 12:19:50 查看详情 -

欧拉白猫正式上市 新款东风风神奕炫马赫版将于今日上市

2025-11-03 12:19:50 查看详情 -

款福特途睿欧正式上市 东风风神奕炫骑士版正式上市

2025-11-03 12:19:50 查看详情 -

一汽马自达款全新阿特兹 购车首选2.0L奕驰版

2025-11-03 12:19:50 查看详情 -

试驾一汽丰田皇冠2.0T 购车首选2.0L奕驰版

2025-11-03 12:19:50 查看详情 -

一汽丰田ALLION静态解读 购车首选2.0L奕驰版

2025-11-03 12:19:50 查看详情 -

图解一汽丰田皇冠陆放 购车首选2.0L奕驰版

2025-11-03 12:19:50 查看详情 -

一汽奔腾T33怎么样 购车首选2.0L奕驰版

2025-11-03 12:19:50 查看详情

求购

求购