- 黑龙江大学建筑工程学院

- 首页

-

- 百科

-

- 发动机系统

-

- 黑龙江大学建筑工程学院

黑龙江大学建筑工程学院

学院概况

学院外景

学院外景

专业介绍

学院设有土木工程、给排水科学与工程两个本科专业和土木工程灾害监测与控制学科硕士点。其中土木工程专业设立房屋建筑工程、道路与桥梁工程、地下工程三个专业方向。近两年,学院积极推进基于“华盛顿协议”的12条通用标准、本科专业国家标准和工程教育专业认证要求的专业建设,在“追卓越”中专业办学水平又有了较大提升。

学科建设

学院设有土木工程灾害监测与控制学科硕士点和申报备案的土木水利类专业学位硕士点。学院有东北寒区土木工程校级重点实验室和省级黑龙江省村镇饮水安全工程技术研究中心,学科突显寒区土木工程技术、防灾减灾特色。

邀请知名专家学者进行学术交流

邀请知名专家学者进行学术交流

人才培养

学院坚持学生中心、成果导向、持续改进的人才培养理念,坚持贯彻立德树人,注重学生知识、能力、素质的全面提高。在土木工程、给排水科学与工程专业教学中,坚持厚基础、重实践、强能力,旨在培养学生掌握专业理论知识,并以“卓越工程师”培养为导向,获得工程师基本训练。注重学生工程设计能力、工程实践能力和工程创新能力的培养,注重专业特色能力培养和个性化教育,努力把学生培养成为胜任规划、设计、施工、运营管理等工作的高级工程技术专门人才。

学院重视实习基地建设,建立了中国市政工程华北设计研究总院、中国建筑第二工程局有限公司、黑龙江省第八建筑工程有限责任公司、城市水资源开发利用(北方)国家工程研究中心、哈尔滨市利林环保水处理有限公司等多家与专业相关的长期稳定实习基地,能够满足专业实践教学的需要,为学生实践能力的培养提供强有力的支撑。

学生进行测量实习

学生进行测量实习

学院组织学生到河北秦皇岛进行工程地质实习

学院组织学生到河北秦皇岛进行工程地质实习

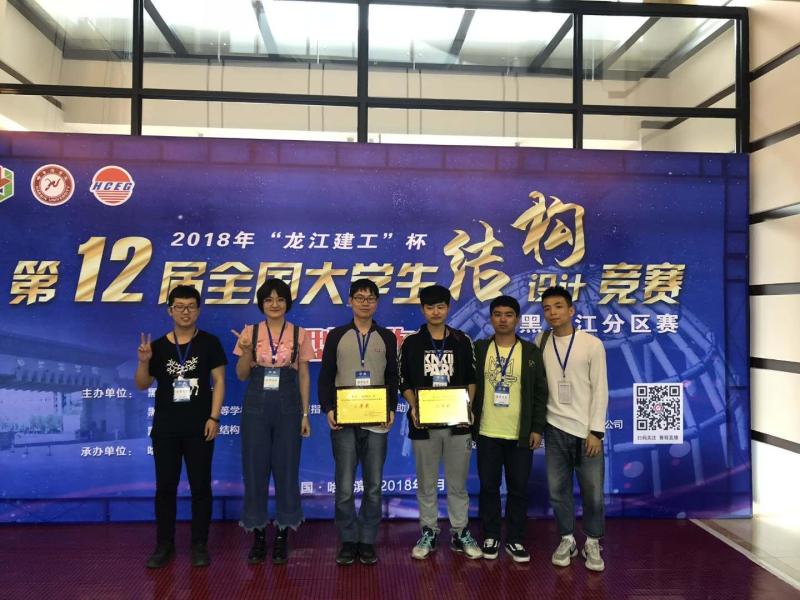

学院重视学生创新能力培养,鼓励学生参与省级、校级科技创新课题立项,引导学生参与教师的科研项目,为学生提供参与校内外科技竞赛的平台和机会,学生先后获得全国BIM大赛二等奖、黑龙江省测量竞赛一等奖、黑龙江省结构设计大赛二等奖等荣誉[1]。

我院学生在第十二届全国大学生结构设计竞赛黑龙江分区赛喜获佳绩

我院学生在第十二届全国大学生结构设计竞赛黑龙江分区赛喜获佳绩

学院重视学生综合素质提高,利用学生课余时间积极开展形式多样、内容丰富的学术科技、文化娱乐、体育竞技、社会实践、志愿服务、修身成才教育等学生活动,提升学生人文素养、身心素质和道德品质。

学院2018届毕业生毕业典礼

学院2018届毕业生毕业典礼

学生开展丰富多彩的文化艺术活动

学生开展丰富多彩的文化艺术活动

教学科研条件及成果

学院具备良好的现代化教学设施和实践教学条件

学院具备良好的现代化教学设施和实践教学条件

学院具备良好的现代化教学设施和实践教学条件,拥有基础实验中心、东北寒区土木工程技术重点实验室及相关的专业实验室。配备长柱实验机、电磁服万能实验机、电子万能实验机、GPS全球定位测定仪、大型生物摇床、气相色谱仪、化合物分析系统、电子流量分析系统、ECD检测仪、氨氮、总磷、总氮测定仪、BOD测定仪、冻土监测及检测等一批国内较先进的现代化实验设备,共有设备1335台套,设备总值1853万元。

近年来,学院专任教师完成和承担国家自然科学基金、省部级科研项目近50项、发表论文200余篇、横向课题千万余元,参与大中型工程项目多项。发表论文、出版学术著作、获得各级奖励以及专利授权的数量和层级逐年显著提高。

师生联合设计重庆报业集团发行物流基地项目

师生联合设计重庆报业集团发行物流基地项目

交流合作

学院高度重视科学研究和人才培养的国际合作与交流,提升办学的国际化水平。近年来,派出多名教师参加国际会议、赴美国、日本、澳大利亚、芬兰进修访学。学院签订了与俄罗斯远东国立交通大学《中俄寒区土木工程国际合作实验室》、与美国科罗拉多大学“3+1+1”本硕联合培养协议。

就业升学状况

学院重视毕业生的就业率和就业质量,不断开拓就业市场,为毕业生提供更多更好的社会需求。现已与中建、中铁、中交、中冶等央企和多个省级大型企业建立了稳定的供需关系。学院毕业生质量得到社会和用人单位的认可,近五年学生就业率达到95%以上,毕业生遍布祖国各地,成为活跃在全国市政和建筑等专业相关领域的一支重要力量,学院连续三年获得学校就业工作先进集体。

近年来学院升学率也不断提高,多名学生到中国科学院、哈尔滨工业大学、诺丁汉大学等国内外知名学府继续深造。黑龙江大学作为研究生推免院校,学院成绩优异的学生将获得推荐免试攻读研究生的机会。

师资力量

近年来,学院专任教师完成和承担国家自然科学基金、省部级科研项目近50项、发表论文200余篇、横向课题千万余元,参与大中型工程项目多项。发表论文、出版学术著作、获得各级奖励以及专利授权的数量和层级逐年显著提高。[2]

博士、硕士研究生导师列表

| 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 研究方向 |

| 赵文军 | 男 | 教授 | 副院长、硕士生导师 | 水资源利用与保护及低碳技术研究 |

| 丁琳 | 男 | 教授 | 寒区土木工程重点实验室主任、博士生导师 | 寒区土木工程材料、抗震结构 |

| 汤爱平 | 男 | 教授 | 博士生导师 | 生命线地震工程、岩土地震工程、地理信息系统 |

| 刘洪波 | 男 | 教授 | 房屋建筑工程系主任、硕士生导师 | 高层钢结构、地震工程、建筑材料 |

| 李方慧 | 男 | 教授 | 院务秘书、硕士生导师 | 风雪灾害及钢结构 |

| 孙静 | 女 | 教授 | 研究生工作秘书、硕士生导师 | 岩土工程 |

| 王福彤 | 男 | 副教授 | 科研秘书、硕士生导师 | 岩土地震工程 |

| 贾学斌 | 男 | 副教授 | 市政工程系主任、硕士生导师 | 污(废)水资源化理论与技术 |

专业设置

| 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 研究方向 |

| 赵文军 | 男 | 教授 | 副院长、硕士生导师 | 水资源利用与保护及低碳技术研究 |

| 丁琳 | 男 | 教授 | 寒区土木工程重点实验室主任、博士生导师 | 寒区土木工程材料、抗震结构 |

| 汤爱平 | 男 | 教授 | 博士生导师 | 生命线地震工程、岩土地震工程、地理信息系统 |

| 刘洪波 | 男 | 教授 | 房屋建筑工程系主任、硕士生导师 | 高层钢结构、地震工程、建筑材料 |

| 李方慧 | 男 | 教授 | 院务秘书、硕士生导师 | 风雪灾害及钢结构 |

| 孙静 | 女 | 教授 | 研究生工作秘书、硕士生导师 | 岩土工程 |

| 王福彤 | 男 | 副教授 | 科研秘书、硕士生导师 | 岩土地震工程 |

| 贾学斌 | 男 | 副教授 | 市政工程系主任、硕士生导师 | 污(废)水资源化理论与技术 |

土木工程专业

给排水科学与工程

一、培养目标

本专业培养适应社会经济建设需要,德智体美全面发展,人文与工程素养并重,服务于基础设施和城市建设领域;掌握土木工程领域相关基本理论、专业技术和管理等知识,能胜任土木工程施工技术、工程安全检测与评价、项目管理与咨询等岗位工作;具有获得土木工程及相关领域的执业(职业)资格的能力;具有创新潜质、国际视野和终身学习的能力;能够在建筑工程、道路与桥梁、地下工程等领域从事勘察、设计、施工、管理、咨询、研究、教育、开发的应用型创新型人才[3]。

1.扎实掌握土木工程学科基础理论和专业知识,解决土木工程及相关领域复杂工程问题能力;

2.具有应用现代化科技信息,结合现代化管理手段和方法,在土木工程专业领域从事工程组织、管理的能力;

3.具有在一个项目的设计、施工、开发中胜任技术或管理骨干的能力;

4.具有坚定的政治信念和社会主义核心价值观,具有良好的职业道德素养、社会责任感,并有服务于社会的能力和意愿;

5.具有国际视野,不断拓展、提升工程素养与专业应用能力,能够跟踪土木工程领域发展动态,获取知识和更新知识,具有终身学习的能力。

二、毕业要求

1.工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决土木工程专业的复杂工程问题。

2.问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、分析土木工程专业的复杂工程问题,以获得有效结论。

3.设计解决方案:能够设计满足土木工程特定需求的体系、结构、构件(节点)或者施工方案,并在设计环节中考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。在提出土木工程专业的复杂工程问题的解决方案时具有创新意识。

4.研究:能够基于科学原理、采用科学方法对土木工程专业的复杂工程问题进行研究,包括设计实验、收集、处理、分析与解释数据,通过信息综合得到合理有效的结论并应用于工程实践。

5. 使用现代工具:能够针对复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。

6.工程与社会:能够基于土木工程相关的背景知识和标准,评价土木工程项目的设计、施工和运行的方案,以及复杂工程问题的解决方案,包括其对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解土木工程师应承担的责任。

7.环境和可持续发展:能够理解和评价土木工程专业的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

8.职业规范:了解中国国情、具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和行为规范,做到责任担当、贡献国家、服务社会。

9.个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

10.沟通:能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

11.项目管理:在与土木工程专业相关的多学科环境中理解、掌握、应用工程管理原理与经济决策方法,具有一定的组织、管理和领导能力。

12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,具有提高自主学习和适应土木工程新发展的能力。

三、学制与学位

1.学制:4年

2.学位:工学学士

四、主要课程

理论力学、材料力学、结构力学、土力学、流体力学、混凝土结构设计原理、钢结构基本原理、工程项目经济与管理、基础工程、混凝土结构设计、钢结构设计、建筑结构抗震、土木工程施工技术与组织、土木工程法规、土木工程试验与测试技术、道路勘测设计、桥梁工程、路基路面工程等。

-

吉利豪越新增车型上市 在技术支持和工程服务领域展开合作

2025-09-20 14:28:36 查看详情 -

吉利汽车回复上交所27问 在技术支持和工程服务领域展开合作

2025-09-20 14:28:36 查看详情 -

加利福尼亚大学河滨分校

2025-09-20 14:28:36 查看详情

求购

求购