- 成人型多囊肾

成人型多囊肾

概述

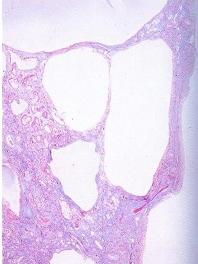

成人型多囊肾成人型多囊肾是指常染色体隐性遗传性多囊肾(ARPKD),为常染色体显性遗传,其特点为具有家族聚集性,男女均可发病,两性受累机会相等,连续几代均可出现患者。患者常表现为双侧肾脏肿大,皮质、髓质有多个液性囊肿形成并不断增大,继发肾功能损害。可累及多个系统,如消化系统、心脑血管系统、中枢神经系统、生殖系统、形成肝囊肿、脾囊肿、颅内动脉瘤、心脏瓣膜异常等。此病常在30-50岁发病,因此又称“成人型多囊肾病”,但根据最新研究表明,包括胎儿在内的任何时期均可发病。

成人型多囊肾成人型多囊肾是指常染色体隐性遗传性多囊肾(ARPKD),为常染色体显性遗传,其特点为具有家族聚集性,男女均可发病,两性受累机会相等,连续几代均可出现患者。患者常表现为双侧肾脏肿大,皮质、髓质有多个液性囊肿形成并不断增大,继发肾功能损害。可累及多个系统,如消化系统、心脑血管系统、中枢神经系统、生殖系统、形成肝囊肿、脾囊肿、颅内动脉瘤、心脏瓣膜异常等。此病常在30-50岁发病,因此又称“成人型多囊肾病”,但根据最新研究表明,包括胎儿在内的任何时期均可发病。

病因

90%ADPKD患者的异常基因位于16号染色体的短臂,称为ADPKD1基因,基因产物尚不清楚。该区域的许多编码基因已被阐明并被克隆,可望在不久的将来,ADPKD1可被确认。另有10%不到患者的异常基因位于4号染色体的短臂,称为ADPKD2基因,其编码产物也不清楚。两组在起病、高血压出现以及进入肾功能衰竭期的年龄有所不同。

已有证据提示囊肿的发生是由于收集管和肾小管及其之间连接部的结构,在发育过程中存在缺陷。一头为盲端的排泄管与有功能的肾小球相连即成为囊肿。当这些囊肿增大时,就压迫邻近的肾实质,造成局部缺血而毁坏其功能并堵塞正常的肾小管,最终导致肾功能的进行性损害。

症状表现

1、肾脏结构异常;2、肾脏肿大;3、腹部肿块;4、疼痛;5、出血;6、蛋白尿;7、高血压;8、贫血;9、肾功能不全;10、肾外囊肿性病变;11、肾外非囊性病变等。

症状:

因梗阻、感染或囊肿内出血而增重的肾脏对肾血管蒂的牵拉,可引起一侧或双侧肾内痛。镜下或肉眼全程血尿常见且可相当严重,造成原因尚不明了。当血块或结石下行时可表现肾绞痛。患者可自行发现有一腹部包块。感染(塞战、发热、肾区痛)是多囊肾的常见并发症。膀胱刺激症状可以是首发症状,随着肾功能不全的发生,可出现头痛、恶心呕吐、乏力、体重减轻。

体征:

常可触及一侧或双侧肾脏,表面呈结节感。并发感染时,可有压痛。60%~70%的病人可出现高血压,随即可找到心脏扩大的证据。出现肾盂肾炎或囊肿发生感染时,可出现发热。尿毒症期可有明显的贫血和体重减轻。眼底镜检查可发现典型的中到重度的高血压改变表现。

并发症

1、肾盂肾炎:是多囊肾的常见并发症,其原因尚不明了。可以不出现症状,尿中脓细胞很少甚至没有。涂片染色或定量培养可作出诊断。枸橼酸镓-67扫描摄影术可确定感染的部位包括脓肿的位置。

2、囊肿感染:可引起肾区疼痛并有压痛,且出现发热。要鉴别是多囊肾感染还是肾盂肾炎并不容易,此时行镓扫描摄影术将很有帮助。

3、血尿:极少数病例可出现活动性持续性肉眼血尿,甚至可危及生命。

检查鉴别

检查

1、实验室检查:贫血不仅可由慢性失血引起,更多的是因尿毒症所伴发的对造血机能的抑制所致。尿常规可见蛋白尿及肉眼或镜下血尿,脓尿和菌尿也属常见。尿浓缩功能发生进行性减退。肾清除率试验可显示各种程度的肾功能受损情况。约有1/3的多囊肾患者是以尿毒症而被发现的。

2、X线检查:在腹平片中,双侧肾影通常增大,甚至达5倍于正常大小,肾脏长度超过16cm时应疑有此病。在排泄性静脉造影时行体层摄影有助于确立诊断,体层摄影可显示透明的多发囊肿。在体层摄影及逆行尿路造影片中,肾脏常增大而肾盏形态则十分怪异(如蜘蛛样畸形):肾盏增宽、变平、扩大并常弯曲包绕附近周围的囊肿。这种改变往往在一侧肾脏较轻甚至不发生,因而易导致误诊为肿瘤或其他肾疾病。囊肿并发感染时,肾周围炎可使肾影及至于腰大肌影都模糊不清。血管造影可显示囊肿周围弯曲的小血管及囊肿本身所形成的“负”影(无血管分布)。

3、CT扫描:在过去用于确诊多囊肾的非侵入性诊断技术中,CT是最理想的。多发囊肿薄薄囊壁内充满的囊液及较正常增大了的肾脏,使这一成像方式在确诊时极为精确(95%)。

4、肾核素检查:γ-闪烁扫描将显示增大的肾影中有许多无血管的“冷点”。

5、超声检查:超声影象用于多囊肾的诊断优于排泄性尿路造影及肾核素检查。

6、器械检查:膀胱镜可发现膀胱炎,此时尿中含有异常成分。有时还可见到输尿管口喷血。输尿管插管及逆行尿路造影则很少采用。

鉴别

1、双肾积水(由先天性疾患或后天性输尿管梗阻所致):可出现双侧胁腹部包块并有肾功能受损的表现。但肾盂静脉造影及超声检查将显示这些表现与多囊肾有很明显的不同。

2、双侧肾肿瘤:本病罕见,但在尿路造影片中可与多囊肾非常想象。当多囊肾中一侧肾较小或尿路造影未显示扭曲变形时,要与一侧肾肿瘤鉴别就有困难。但肿瘤常只局限于肾脏的某一部分,而多囊肾之囊肿则满布整个肾脏。单侧肾肿瘤其总肾功能可以是正常的,而多囊肾其总肾功能则往往已受损。CT或肾血管造影可用来鉴别这两种疾病。闪烁扫描或超声检查亦有助于鉴别诊断。

3、Von Hippel-Lindau病(小脑血管瘤性囊肿、视网膜血管瘤病及胰腺肿瘤或囊肿):此病双肾的多发囊肿或腺癌可进行性发展。尿路造影或肾断层X光摄影术可显示多囊肾,据其他特征性表现可下此诊断。CT、血管造影、超声影象或闪烁摄影术则可确定诊断。

4、结节性硬化(阵发性抽搐、智力发育迟滞及皮脂腺瘤):皮脂腺瘤常累及皮肤、大脑、视网膜、骨骼、肝脏、心脏及肾脏。肾脏病损通常为多发性双侧性的,在显微镜下可见到血管脂肪瘤。尿毒症期行尿路造影易提示为囊肾,其他特征性表现及CT和超声景象可以作鉴别。

5、单纯性肾囊肿:通常为单侧单发,总肾功能正常。尿路造影可显示为单一病损,而多囊肾则是双侧且为多发的病损。[1]

疾病治疗

治疗

除非有不常见的并发症,否则可采取保守及支持疗法。

1、一般措施:患者需低蛋白饮食(摄取蛋白量为0.5~0.75/kg/d),并强制每天至少饮3000ml液体。体力劳动应量力而行,禁止剧烈的运动。当患者处于肾功能不全失代偿期时,按尿毒症治疗。此时,高血压应得到控制,并可行备注透析。

2、手术:尚无证据表明切除囊肿或减轻囊肿的压迫能改善肾功能。若发现有一大囊肿压迫了上段输尿管造成梗阻并使肾功能进一步受损,则可将其切除或抽吸其内囊液。当肾功能不全的程度危及患者生命时,应考虑行透析治疗或做肾移植。

3、并发症的治疗:肾盂肾炎应得到严密治疗,以防肾功能进一步受损。囊肿感染时需行切开引流。当一侧肾脏的出血严重,十分凶险时,可做肾切除或肾动脉检塞,亦可做节段动脉栓塞。伴发的疾病(如肿瘤、梗阻性结石)都需要外科手术治疗。

预后

本病发生于儿童,预后极差,35~40岁后才表现出临床症状和体征的大部分患者,其预后要好得多。尽管相互间有较大差异,但这些患者通常在确诊后5~10年内死亡,除非行有效的透析治疗或肾脏移植。

疾病预防

预防:成人型多囊肾又称常染色体显性遗传型多囊肾,患者常表现为双侧肾脏肿大,皮质、髓质有多个液性囊肿形成并不断增大,继发肾功能损害。可累及多个系统,如消化系统、心脑血管系统、中枢神经系统、生殖系统、形成肝囊肿、脾囊肿、颅内动脉瘤、心脏瓣膜异常等。此病常在30-50岁发病,但根据最新研究表明,包括胎儿在内的任何时期均可发病。

常染色体显性遗传型多囊肾(即成人型多囊肾)的遗传规律,从优生的目的考虑可做好以下工作:

1、婚前注意B超检查(特别是父母有多囊肾者),并避免双方都患本病的男女婚配,因为那样会增加下一代的发病率;

2、多囊肾患者怀孕第10周应作羊水或绒毛细胞的“囊肿基因”检测。由于本病呈50%的遗传规律(父母单方患病者),分子遗传学的检查可以帮助多囊肾家庭选择一个健康的孩子,且这个孩子将不再会携带遗传基因影响后代。因此,本病是可以预防的。

日常调养

一、保持乐观向上的思想情趣,树立战胜疾病的信心。囊肿性疾病是先天和后天各种因素相互作用的结果,科学研究发现所有这些因素都是可以改变或加以控制消除的,因此,千万不可悲观失望,况且乐观向上的思想情绪可以提高人的免疫力,有利于战胜疾病。但另一方面也要克服“轻敌”思想,积极地配合医生进行治疗。乐观向上,认真对待才是正确的指导思想。

二、科学用药:肾速康系列从囊肿成因入手,标本兼治,疗效显著,但是要在医生详细诊断后按处方用药,切不可不论病情拿来就用,以免达不到预期疗效。

三、在饮食方面,要注意过咸类不吃(包括腌制类)、辛辣刺激类不吃(包括辣椒、酒类、虾、蟹等)、被污染的不吃(包括腐烂变质的,剩饭剩菜等)、烧烤类不吃,而肾功能不全或发生尿毒症者还应注意豆类及其制品不吃、限制动物类高蛋白食品、油腻类食品等。

四、注意休息,避免剧烈的体力活动和腹部创伤,肾脏肿大比较明显时宜用吊带代替腰带,以免引起囊肿破裂;一般半年复查一次(包括血压、尿常规、肾功能和B超);避免一切肾毒性药物;亲属(父母、兄弟姐妹和子女)作B超检查。

五、积极防治感染,主要是尿路和囊肿感染多见于女性。预防方法:1.洗澡用淋浴;2.忌憋尿;3.大便后手纸向后擦;4.经常注意外阴部卫生;5.性生活前服氟哌酸两片,事后立即排尿并清洁外阴;6.尽量避免导尿及其他尿路器械检查。

六、控制高血压,以防肾功能不全的发生。

-

常染色体隐性遗传性多囊肾

2025-09-21 05:56:08 查看详情 -

延边大学成人教育学院

2025-09-21 05:56:08 查看详情 -

成人高等教育本科毕业生学士学位暂行规定

2025-09-21 05:56:08 查看详情 -

韩山师范学院成人教育学院

2025-09-21 05:56:08 查看详情

求购

求购