- 陀思妥耶夫斯基

陀思妥耶夫斯基

人物生平

早期生活

1821年11月11日,陀思妥耶夫斯基出生在俄罗斯的一个医生家庭,[6]并不富裕,在七个孩子中排名老二。他的父亲是退休军医和酒鬼,工作于莫斯科的玛利亚济贫医院。然而为陀思妥耶夫斯基写传记的作家约瑟夫·弗兰克却认为《 卡拉马佐夫兄弟》中的父亲的原型并非作者本人的父亲。父子间的信件包括他们自己的言论都指向父子间的关系十分不错。

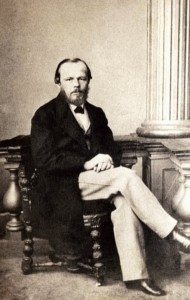

陀思妥耶夫斯基(3)

陀思妥耶夫斯基(3)

陀思妥耶夫斯基患有 癫痫病,9岁首次发病,之后间或发作伴其一生。《 白痴》中, 梅什金公爵也患有癫痫,不得不认为是陀思妥耶夫斯基有意为之。

1834年,进入 莫斯科契尔马克寄宿中学,毕业后入彼得堡军事工程学校,在该校工程部制图局工作。

1835年,自动离职,专门从事文学创作。

1837年,其母亲死于肺结核,他和他弟弟被送入彼得堡军事工程学校。

1839年,在莫斯科当医生的父亲去世,死因不明。

在彼得堡军事工程学校期间,陀思妥耶夫斯基学习他于之不屑的数学。与此同时,他还涉猎了 莎士比亚、 帕斯卡尔、 维克多·雨果等人的文学作品。

1841年,在文学上涉猎颇广的他考试成绩优秀,接受委任;同年,完成两部浪漫主义剧作,深受德国浪漫主义诗人席勒影响的剧作《 玛丽·斯图亚特》《 鲍里斯·戈东诺夫》,但均失散。

他的弟弟安德列·米哈依洛维奇证实:"他阅读较多的是严肃的历史著作。" 作家从И.凯达诺夫的《新历史》一书中描述法国革命和拿破仑的出现那一章的开头记住了永生难忘的一句"名言":"当伟大的腓特烈永远闭上眼睛之时,寂静正笼罩着整个欧洲;但这样的寂静永远不会出现在这样伟大的风暴之前!"

创作起点

陀思妥耶夫斯基1840年,结识了涅克拉索夫。

陀思妥耶夫斯基1840年,结识了涅克拉索夫。

1842年,受命成为中尉,并在一年后从军事工程学校毕业。[7]

1843年,将巴尔扎克的小说《 欧也妮·葛朗台》译成俄文。

1844年,退伍后,开始写作生涯。

1845年,在涅克拉索夫的鼓励下,写出处女作-中篇小说《穷人》。[8]

1846年1月,《穷人》连载于期刊《彼得堡文集》上,广获好评。别林斯基称陀思妥耶夫斯基为“俄罗斯文学的天才”。

1847年,《穷人》的单行本正式出版,陀思妥耶夫斯基在24岁时成为了文学界的名人。但是不久之后由于文学上的分歧,陀思妥耶夫斯基与涅克拉索夫、别林斯基决裂。

思想转折

陀思妥耶夫斯基1847年,陀思妥耶夫斯基对空想社会主义感兴趣,参加了彼得堡拉舍夫斯基小组的革命活动。同年,果戈理发表《与友人书信选》别林斯基撰写《给果戈理的一封信》对其观点给予驳斥。陀思妥耶夫斯基非常喜欢别林斯基这篇文章,并寻找到手抄本在小组上朗读。

陀思妥耶夫斯基1847年,陀思妥耶夫斯基对空想社会主义感兴趣,参加了彼得堡拉舍夫斯基小组的革命活动。同年,果戈理发表《与友人书信选》别林斯基撰写《给果戈理的一封信》对其观点给予驳斥。陀思妥耶夫斯基非常喜欢别林斯基这篇文章,并寻找到手抄本在小组上朗读。

1849年4月23日,因牵涉反对 沙皇的革命活动而被捕,并于12月22日执行死刑。在行刑之前的一刻才改判成了流放 西伯利亚。在西伯利亚他的思想发生了巨变,同时癫痫症发作的也愈发频繁。

1854年,被释放,但是要求必须在西伯利亚服役。

1858年,他升为少尉,从此可以有自己的时间来思考与写作。从假处决事件到西伯利亚服刑这十年时间是他人生主要的转折,他开始反省自己笃信宗教。在西伯利亚,他遇到了妻子-玛丽亚·季米特里耶夫娜·伊萨耶娃。

后期创作

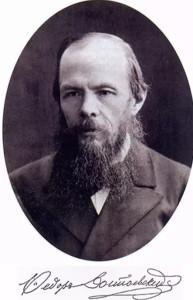

1860年,返回圣彼得堡。 陀思妥耶夫斯基(3)

陀思妥耶夫斯基(3)

1861年,发表了第一部长篇《 被侮辱与被损害的》 。这部作品可以被看作是他前后期的过渡作品,既有前期的对社会苦难人民的描写,又带有后期的宗教与哲学探讨 。这段时间他文学上有所进展,但生活却连遭打击。

1863年6月17日,写给屠格涅夫的信中陀思妥耶夫斯基曾回忆起1812年:"那时整个俄罗斯、军队、社会以及全体人民都充满了爱国主义。"这一思想在他的作品中多次重复。在"关于俄罗斯文学的系列文章"中作家指出,"1812年俄罗斯唯一要做的就是拯救祖国。"1876年四月出版的月刊《作家日记》中陀思妥耶夫斯基借着他所虚构的离奇人物之口把战争当作一件强大的、能够鼓舞和净化人心、团结全社会的现象进行了讴歌:"1812年地主和农奴并肩作战,他们相互之间比在村子里、在和平的庄园里时更亲近。战争给予了大众尊重自己的理由,因此人民也喜欢这场战争。"

1863年、1864年他的妻子和兄长相继逝世,他还需要照顾兄长的家人,这使得他濒临破产。他希望通过赌博来还清债务,却欠下更多债,整个人陷入消沉之中。

为了躲避债主,他被迫到欧洲避债。 出版商答应给他预付款,但是要求他要在半年内写一部长篇小说。陀思妥耶夫斯基当时正在写《 罪与罚》,没有时间再写一部,但是出于生计只得同意。

1866年,代表作《罪与罚》出版,为作者赢得了世界性的声誉。

在朋友介绍下,他认识了速记学校的高材生安娜 ,两人高效率的工作,一个月内完成了《赌徒》。

1867年,《赌徒》出版;同年,与安娜结婚 ,在安娜的鼓励与帮助下,他的生活才开始安定下来 。

1868年,完成《白痴》 。这部小说中,拿破仑和1812年的卫国战争是重要的背景题材。

1872年,完成了《 群魔》。

1873年,开始创办“作家日记”期刊,很受欢迎。

1880年,发表了 《卡拉马佐夫兄弟》,这部他后期最重要的作品;同年,发表的《卡拉马佐夫兄弟》(或译《卡拉马助夫兄弟们》),更是作者哲学思考的总结,被称为人类有文明历史以来最为伟大的小说。

意外逝世

1881年,陀思妥耶夫斯基准备写作《卡拉马佐夫兄弟》第二部;2月9日,他的笔筒掉到地上,滚到柜子底下,他在搬柜子过程中用力过大,结果导致血管破裂,当天去世,弥留前妻子为他朗诵圣经。葬于圣彼得堡。

主要作品

中篇小说

| 年份 | 作品名称 |

原文名 |

备注 |

|---|---|---|---|

1864 |

《地下室手记》 |

Записки из подполья |

|

1848 |

《白夜》 |

Белые ночи |

|

| 1848 | 《脆弱的心》 |

Слабое сердце |

|

| 1847 | 《女房东》 |

Хозяйка |

|

| 1846 | 《穷人》 |

Бедные люди |

|

| 1846 | 《双重人格》 |

Двойник |

长篇小说

| 年份 | 作品名称 |

原文名 |

备注 |

|---|---|---|---|

1864 |

《地下室手记》 |

Записки из подполья |

|

1848 |

《白夜》 |

Белые ночи |

|

| 1848 | 《脆弱的心》 |

Слабое сердце |

|

| 1847 | 《女房东》 |

Хозяйка |

|

| 1846 | 《穷人》 |

Бедные люди |

|

| 1846 | 《双重人格》 |

Двойник |

出版图书

| 年份 | 作品名称 | 原文名 | 备注 |

|---|---|---|---|

| 2018年8月 | 《陀思妥耶夫斯基文集》[9] | - | 人民文学出版社 |

1880年 |

《卡拉马佐夫兄弟》 |

Братья Карамазовы |

|

1875年 |

《少年》 |

Подросток |

|

1871年-1872年 |

《群魔》(又译《鬼》) |

Бесы |

|

1868年 |

《白痴》 |

Идиот |

|

1866年 |

《赌徒》 |

Игрок |

|

1866年 |

《罪与罚》 |

Преступление и наказание |

|

1861年 |

《被侮辱与被损害的人》 |

Униженные и оскорблённые |

|

| 1861年-1862年 | 纪实小说《死屋手记》 |

Записки из Мёртвого дома |

以上资料来源[10][11]

创作特点

| 年份 | 作品名称 | 原文名 | 备注 |

|---|---|---|---|

| 2018年8月 | 《陀思妥耶夫斯基文集》[9] | - | 人民文学出版社 |

1880年 |

《卡拉马佐夫兄弟》 |

Братья Карамазовы |

|

1875年 |

《少年》 |

Подросток |

|

1871年-1872年 |

《群魔》(又译《鬼》) |

Бесы |

|

1868年 |

《白痴》 |

Идиот |

|

1866年 |

《赌徒》 |

Игрок |

|

1866年 |

《罪与罚》 |

Преступление и наказание |

|

1861年 |

《被侮辱与被损害的人》 |

Униженные и оскорблённые |

|

| 1861年-1862年 | 纪实小说《死屋手记》 |

Записки из Мёртвого дома |

作品主题

| 时间 | 作品名称 | 备注 |

|---|---|---|

| 2016年11月10日 | 白痴 | |

| 2013年3月 | 兄弟们 | |

| 2012年1月 | 白夜 | |

| 2011年5月1日 | 卡拉马佐夫兄弟 | |

| 2004年1月 | 赌徒 | |

| 2001年9月1日 | 鬼 | |

| 1871—1872年 | 群魔 | |

| - | 罪与罚 | |

| - | 被侮辱与被损害的人 | |

| - | 穷人 |

艺术特色

| 时间 | 作品名称 | 备注 |

|---|---|---|

| 2016年11月10日 | 白痴 | |

| 2013年3月 | 兄弟们 | |

| 2012年1月 | 白夜 | |

| 2011年5月1日 | 卡拉马佐夫兄弟 | |

| 2004年1月 | 赌徒 | |

| 2001年9月1日 | 鬼 | |

| 1871—1872年 | 群魔 | |

| - | 罪与罚 | |

| - | 被侮辱与被损害的人 | |

| - | 穷人 |

人物关系

人物评价

19世纪中期的俄国社会矛盾重重,危机四伏。沙皇专制残暴的统治和资本主义给人们精神上带来了沉重负担。陀思妥耶夫斯基的小说,主要描绘生活在这个社会底层的小人物的悲怜、矛盾、困苦和走投无路,揭示生活在这种病态社会里人性的堕落与毁灭以及人的精神的分裂,展示了专制统治与资本主义制度笼罩下的俄国社会的黑暗污浊。他的小说创作主题大致可归结为三个方面:一是描写被欺凌与被侮辱者,竭力展示隐藏在贫民窟阴暗角落里,“”人物”的不幸与悲苦;二是描写自我分裂的人,揭示多重人格;三是表现人性的复归。  陀思妥耶夫斯基

陀思妥耶夫斯基

社会影响

病态心理

陀思妥耶夫斯基是心理描写的专家,醉心于病态的心理描写,不仅写行为的结果,而且着重描述行为发生的心理活动过程,特别是那些自觉不自觉的反常行为、近乎昏迷与疯狂的反常状态。而人物的思想行为反常,恰恰又是他作品的特点。

陀思妥耶夫斯基心理描写的激烈程度和他思想的困惑程度成正比。在对小说时序的处理上,陀思妥耶夫斯基主要采取一种非时序的叙述方式。由于他偏爱选择矛盾冲突最为激烈、可怕、极端的事件作为小说的题材,热衷于表现人在危机时刻的心理,所以作品的整体节奏极不稳定。

艺术思维

陀斯妥耶夫斯基最擅长的并不在哲学,甚至不仅他个人,他所属的民族相对于有些民族(如日耳曼民族)来说也不是最擅长于此。但他有他所擅长的表达思想的方式,陀思妥耶夫斯基主要是一个艺术家,他的最大才能也就在这里。当然,这样说可能还不够,还没有说出原因的全部,也许还有一些原因,比方说,正是他所持有的或在他心中经历的思想的性质,即这种思想的问题性和对话性,使他没有用哲学的方式去直接陈述思想。简言之,陀斯妥耶夫斯基的思想正是作为一种问题的思想存在的,其思想的独特和深刻所在正在于其问题性,在于其作为问题的未完成性和开放性,以及问题本身的深刻和根本性,这种作为问题的思想的确很难被整理成系统的理想,甚至它本身就拒斥被体系化,它甚至很难被概念准确地表达,它必须与人物形象和情境紧密联系在一起才能够和盘托出,才能够保持其生动性和紧张性。

人物形象

在对小人物的描述上陀氏突破了普希金以来俄国文学描述“小人物”的传统,不仅描述他们赤贫的处境,还“揭露‘小人物’的灵魂,不仅同情他,并且和他打成一片”。

强者是与弱者对立的一个故事元素,主要指那些拥有金钱和权力而又无视任何道德原则的人。他们最重要的特点就是为所欲为。

拯救者和被拯救者是陀思妥耶夫斯基小说中的另一对故事元素。如果说强者和弱者的对立构成小说叙事的第一条线索,突出作者的人道情怀的话,那么由拯救者和被拯救者构成的第二条叙事线索则集中反映出作者富有宗教哲学意味的思想,对社会出路的思考更具有形而上的意义。后两个叙事元素在陀氏小说创作中是逐渐发展起来的。

“拯救者”这一故事元素在陀氏小说中是完美的基督形象,是至善的化身。在创作初期,“拯救者”形象是以一种“美好行为”的方式,即“自我牺牲”式的爱情出现的。西伯利亚流放归来,陀氏的创作重心转移到宗教探索上来,“拯救者”开始以具体可感的形象出现在小说中,性格逐渐丰满鲜明,而且也不再囿于爱情的范围,而是具有更广阔的社会内容。在小说中,这个元素是作者思想的外在表现形式,作者主要通过它来反映自己宗教救世的理想。因此这类人物形象扁平,是作者思想的“传声筒”,往往给人一种苍白无力的感觉。

“被拯救者”是陀氏小说中最主要的故事元素,相对于拯救者来说,这类人物形象比较丰满。被拯救者形象最初在陀氏小说中是以“幻想家”的形象出现的(如《白夜》和《一个荒唐人的梦》中的“我”),后来又以“地下室人”自私无耻的面目出现,成熟期成为“天使和魔鬼”的结合体(如拉斯柯尔尼科夫和伊凡·卡拉马佐夫)。这一形象继承了19世纪俄国文学“多余人”的传统,具有“多余人”的特点:游离于社会之外,对社会抱着一种批判的态度,具有“思想者”的特征。

所以他的小说结尾都是以拯救者思想的胜利而告终。但是作为一个艺术家,陀思妥耶夫斯基总是战胜作为道德家的自己,他深深体会到在当时人依靠宗教仍无路可走的社会现实,他这种思想的矛盾性使小说的主体部分呈现出一种开放式的结构,结尾在闭合的形式下也呈现出一种开放的状态。

小说结构

陀氏小说建构的基础是二元对立,主要有四个故事元素构成:强者、弱者、拯救者和被拯救者,其中贯穿一个“拯救”的主题。其次,陀氏小说的结构表里不一。

他的小说元素建构主要有三个部分组成:强弱的对立—被拯救者心中善恶的冲突,拯救者和被拯救者思想的冲突—被拯救者的皈依。这一链条的第一个矛盾是故事建构的基础,后两对矛盾构成故事的主体部分,它们三个具有依次减弱的趋势,最终以阪依的形式而告终,所以小说在形式具有闭合性的特点,呈现出线形结构的特征。但由于各种矛盾的相互影响、相互交织、不分高下,小说在内容上具有开放性和未完成性。陀氏之所以在建构小说时采用这样的结构模式和他的宗教思想和困惑密不可分。

创作视角

陀思妥耶夫斯基的小说主要采取两种视角:内视角和全知视角。首先,由于他的小说主要表现的是人的自我意识,而且各种意识之间是一种平等对话的关系,因此第一人称内视角和第三人称不定内视角是他小说主体部分常采用的一种视角。这种视角反映了陀氏的宗教困惑和探索。其次,陀氏小说的全知视角主要表现在小说的开头和结尾,主要有两个作用:一是为小说主体部分内视角的特点服务,二是为陀氏的宗教思想服务,由此也形成了小说形式封闭性的特点。此外,陀氏小说中出现了一些“元小说”的叙事方式,其中传达的也是他宗教思想中的困惑,不管是对叙事者、主人公还是读者都没有定论。由此可以总结出陀氏小说的视角模式:小说的主体部分主要是内视角叙事,开头和结尾常采取全知视角。

时间模式

陀思妥耶夫斯基在建构小说时间模式时主要表现在:首先,他不再像传统小说那样把事件置于时间的流程之中,热衷于对其过程的娓娓描绘,而是对时间进行了切割,采取一种非时序的叙述,注重时间的共时意义。其次还表现在小说中心理时间的大量介入。他总是喜欢把人物置于矛盾的两极,置于紧张的气氛当中,从而描绘出人类内心的全部隐秘,心理时间相对于故事时间要长得多。

词条图册

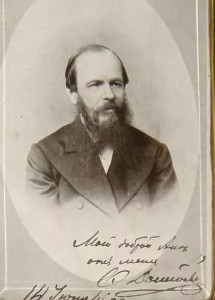

父亲:退休军医、酒鬼,工作于莫斯科的玛利亚济贫医院。 陀思妥耶夫斯基

陀思妥耶夫斯基

妻子:第一任妻子,玛利亚·德米特里耶芙娜。1856年,在逗留于库兹涅茨克期间,两人结婚,但婚姻并不幸福,玛利亚于1864年4月15日病逝。

第二任妻子,安娜·格利戈里耶芙娜·斯尼特金娜,1867年2月15日,二人于结婚。

-

穆拉特别克·伊马纳利耶夫

2025-11-02 08:40:26 查看详情 -

柯明斯基理论 第三季

2025-11-02 08:40:26 查看详情

求购

求购