- 波普艺术

波普艺术

作品内容

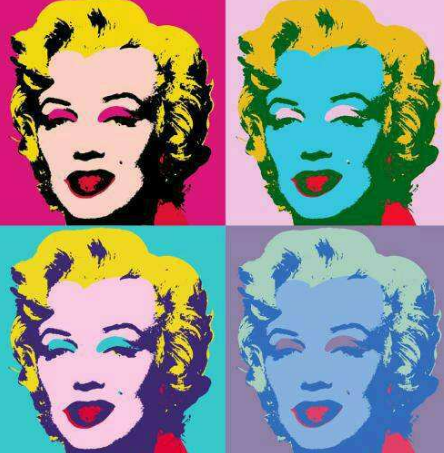

波普艺术(3)波普艺术作为对抽象表现主义的叛逆登上了艺术舞台,这也是美国一种重要和独特的艺术形式。代表人物劳森伯格受到作曲家凯奇的影响,试图以一种新的艺术形式来抹平艺术与生活的区别,艺术家应该自由的反映客观现实,不受传统的约束。他甚至把城市的废弃物作为创作作品的材料,把这些本来不具备审美特性的东西按照艺术构思拼凑起来,使之脱离原来的属性在形式上开了“结合”艺术的先河。汉密尔顿的作品更直接体现了波普艺术的本质,他们并非对现实的讽刺挖苦或反叛,而只是以一个普通者的姿态观察我们生活的世界。使我们突然意识到某些东西的存在,而这些习以为常的东西确经常被我们忽略。安迪·沃霍尔与其他波普艺术家相比显得更彻底,他完全取消了艺术创作中的手工操作观念,直接用制版印刷的方法把照片形象移到画布上。还应用了古典主义者和现代主义者视为大忌的“重复”,甚至于推向极端,可口可乐瓶无尽无休的排列,以及明星们的照片都成为了最好的创作主题和素材。 这十分贴切的反映出了后工业时代的特征,现代工业正是这样每天重复着同一样东西。以直观的艺术形式代替了深奥的艺术。随着后现代艺术的推进,它同我们生活的界限也显得愈来愈近,可能我们无法意识到,但它作为我们生活和精神的组成部分已无法替代。

波普艺术(3)波普艺术作为对抽象表现主义的叛逆登上了艺术舞台,这也是美国一种重要和独特的艺术形式。代表人物劳森伯格受到作曲家凯奇的影响,试图以一种新的艺术形式来抹平艺术与生活的区别,艺术家应该自由的反映客观现实,不受传统的约束。他甚至把城市的废弃物作为创作作品的材料,把这些本来不具备审美特性的东西按照艺术构思拼凑起来,使之脱离原来的属性在形式上开了“结合”艺术的先河。汉密尔顿的作品更直接体现了波普艺术的本质,他们并非对现实的讽刺挖苦或反叛,而只是以一个普通者的姿态观察我们生活的世界。使我们突然意识到某些东西的存在,而这些习以为常的东西确经常被我们忽略。安迪·沃霍尔与其他波普艺术家相比显得更彻底,他完全取消了艺术创作中的手工操作观念,直接用制版印刷的方法把照片形象移到画布上。还应用了古典主义者和现代主义者视为大忌的“重复”,甚至于推向极端,可口可乐瓶无尽无休的排列,以及明星们的照片都成为了最好的创作主题和素材。 这十分贴切的反映出了后工业时代的特征,现代工业正是这样每天重复着同一样东西。以直观的艺术形式代替了深奥的艺术。随着后现代艺术的推进,它同我们生活的界限也显得愈来愈近,可能我们无法意识到,但它作为我们生活和精神的组成部分已无法替代。

起源发展

起源

波普艺术(3)波普”(pop)也是“棒棒糖”(lollypop,lolly是舌头,pop是涂抹)的一个简化口语词,可追溯至十八世纪。表示可口可乐之类的“汽水”(soda pop)一词,大致也是那个时期产生的(这里的pop可能是指瓶子开启的声音)。无论如何,我们都可以看到轻松愉快的享乐和渴求欲念的转化(例如棒棒糖的性暗示)。

波普艺术(3)波普”(pop)也是“棒棒糖”(lollypop,lolly是舌头,pop是涂抹)的一个简化口语词,可追溯至十八世纪。表示可口可乐之类的“汽水”(soda pop)一词,大致也是那个时期产生的(这里的pop可能是指瓶子开启的声音)。无论如何,我们都可以看到轻松愉快的享乐和渴求欲念的转化(例如棒棒糖的性暗示)。

一般认为,波普艺术是从1950年代中后期开始,首先在英国由一群自称“独立团体”(Independent Group)的艺术家、批评家和建筑师引发,他们对于新兴的都市大众文化十分感兴趣,以各种大众消费品进行创作。

1956年,独立团体举行了画展“此即明日”(This is Tomorrow),其中展出了理查德·汉密尔顿的一副拼贴画《究竟是什么使今日家庭如此不同、如此吸引人呢?》(Just what is it that makes today's homes so different, so appealing?)。画里有药品杂志上剪下来的肌肉发达的半裸男人,手里拿着像网球拍般巨大的棒棒糖;有性感的半裸女郎,其乳头上还贴着闪闪发光的小金属片;室内墙上挂着当时的通俗漫画《青春浪漫》(Young Romance),并加了镜框;桌上放着一块包装好的“罗杰基斯特”牌火腿;还有电视机、录音机、吸尘器、台灯等现代家庭必需品,灯罩上印着“福特”标志;透过窗户可以看到外边街道上的巨大电影广告的局部……这一切都可以通过那个半裸男人手中棒棒糖上印着的三个大写字母得到解释:POP。该词来自于英文的“popular”,在汉语中一般音译为“波普”。

1957年,汉密尔顿为“波普”下了定义,即:“流行的(面向大众而设计的),转瞬即逝的(短期方案),可随意消耗的(易忘的),廉价的,批量生产的,年轻人的(以青年为目标),诙谐风趣的,性感的,恶搞的,魅惑人的,以及大商业”。

发展

波普艺术(3)“波普艺术”这个术语最早在1950年代中期的英国出现。最初在一帮知识分子与艺术家之间的谈话中使用,他们在伦敦当代艺术学院聚会,希望挑战当时流行的现代艺术概念。艺术家爱德华多·鲍里奇在1952年的第一次会议上,展示了一系列主要用美国大众文化现成元素组成的拼贴作品。其中一幅包含了“波普”一词,写在一只左轮手枪喷出的烟雾上,后面画着一个惊叹号。这里的“波普”是模仿子弹发射的象声词。 艺术批评家劳伦斯·阿洛维往往被视作“波普艺术”这一术语的发明人,但他其实并没有用这一术语指称某一运动。在其1958年的论著《艺术与大众媒体》中,他没有直接论及艺术(fine arts),而是论证了大众流行艺术的合法性,由此为这一新兴艺术开辟了道路。

波普艺术(3)“波普艺术”这个术语最早在1950年代中期的英国出现。最初在一帮知识分子与艺术家之间的谈话中使用,他们在伦敦当代艺术学院聚会,希望挑战当时流行的现代艺术概念。艺术家爱德华多·鲍里奇在1952年的第一次会议上,展示了一系列主要用美国大众文化现成元素组成的拼贴作品。其中一幅包含了“波普”一词,写在一只左轮手枪喷出的烟雾上,后面画着一个惊叹号。这里的“波普”是模仿子弹发射的象声词。 艺术批评家劳伦斯·阿洛维往往被视作“波普艺术”这一术语的发明人,但他其实并没有用这一术语指称某一运动。在其1958年的论著《艺术与大众媒体》中,他没有直接论及艺术(fine arts),而是论证了大众流行艺术的合法性,由此为这一新兴艺术开辟了道路。

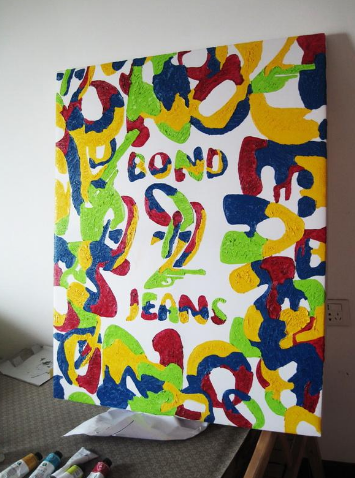

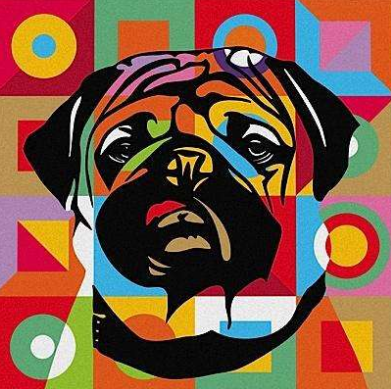

艺术风格

波普艺术(3)波普风格又称流行风格,它代表着20世纪60年代工业设计追求形式上的异化及娱乐化的表现主义倾向。从设计上来说,波普风格并不是一种单纯的一致性的风格,而是多种风格的混杂。它追求大众化的、通俗的趣味,反对现代主义自命不凡的清高。在设计中强调新奇与奇特,并大胆采用艳俗的色彩,给人眼前一亮耳目一新的感觉。

波普艺术(3)波普风格又称流行风格,它代表着20世纪60年代工业设计追求形式上的异化及娱乐化的表现主义倾向。从设计上来说,波普风格并不是一种单纯的一致性的风格,而是多种风格的混杂。它追求大众化的、通俗的趣味,反对现代主义自命不凡的清高。在设计中强调新奇与奇特,并大胆采用艳俗的色彩,给人眼前一亮耳目一新的感觉。

代表人物

艺术家

波普艺术(3)

波普艺术(3) 波普艺术(3)理察·汉密尔顿(Richard Hamilton)

波普艺术(3)理察·汉密尔顿(Richard Hamilton)

凯斯·哈林(Keith Haring)

大卫·霍克尼(David Hockney)

贾斯培·琼斯(Jasper Johns)

罗依·李奇登斯坦(Roy Lichtenstein)

彼得·马克斯(Peter Max)

克拉斯·欧登伯格(Claes Oldenburg)

罗伯特·罗申伯格(Robert Rauschenberg)

詹姆斯·罗森奎斯特(James Rosenquist)

波普艺术(3)伟恩·第伯(Wayne Thiebaud)

波普艺术(3)伟恩·第伯(Wayne Thiebaud)

安迪·沃荷(Andy Warhol)

草间弥生(草间弥生)

杰夫·昆斯(Jeff Koons)

社会影响

波普艺术(3)

波普艺术(3) 波普艺术(3)一场风格前卫而又面向大众的设计运动,20世纪60年代兴起于英国并波及欧美。波普一词源于英语的“Popular”,有大众化、通俗、流行之意。它反映了当时西方社会中成长起来的青年一代的文化观、消费观及其反传统的思想意识和审美趣味。它受到美国20世纪50年代大众文化和20世纪60年代波普美术的影响,认为艺术不应仅供少数人享用,而应走向普通大众,进入每一个人的生活。因此要打破艺术与生活的界线,打破一切传统的审美观念。波普设计打破了二战后工业设计局限于现代国际主义风格的过于严肃、冷漠、单一的面貌,代之以诙谐、富于人性和多元化的设计,它是对现代主义设计风格的具有戏谑性的挑战。设计师在室内、日用品、家具、服饰和平面设计等方面的设计上,进行了大胆的探索和创新,表现出前所未有的形式:夸张、奇异、富于想像力的造型;色彩单纯、鲜艳;材料多选用塑料或廉价的纤维板、陶瓷等。其设计挣脱了一切传统束缚,具有鲜明的时代特征。其市场目标是青少年群体,迎合了现代青年的桀骜不羁、玩世不恭的生活态度及其标新求异、用毕即弃的消费心态。 波普设计运动的代表人物和作品,在时装界有:英国的玛丽·奎特所设计的迷你裙,在全世界风靡十几年;法国的古亥热的宇宙服,表现出最新科技观念而使当代人惊喜。家具设计有:科兰的廉价、鲜艳、奇异的家具,深受青少年欢迎;穆多什以英文字母为装饰图案的纤维板椅子和罗杰·丁的如玩具般的吹塑椅子,都极受欧洲消费者青睐。在包装、书籍装帧、广告等平面设计上,也都出现了醒目的波普风格。

波普艺术(3)一场风格前卫而又面向大众的设计运动,20世纪60年代兴起于英国并波及欧美。波普一词源于英语的“Popular”,有大众化、通俗、流行之意。它反映了当时西方社会中成长起来的青年一代的文化观、消费观及其反传统的思想意识和审美趣味。它受到美国20世纪50年代大众文化和20世纪60年代波普美术的影响,认为艺术不应仅供少数人享用,而应走向普通大众,进入每一个人的生活。因此要打破艺术与生活的界线,打破一切传统的审美观念。波普设计打破了二战后工业设计局限于现代国际主义风格的过于严肃、冷漠、单一的面貌,代之以诙谐、富于人性和多元化的设计,它是对现代主义设计风格的具有戏谑性的挑战。设计师在室内、日用品、家具、服饰和平面设计等方面的设计上,进行了大胆的探索和创新,表现出前所未有的形式:夸张、奇异、富于想像力的造型;色彩单纯、鲜艳;材料多选用塑料或廉价的纤维板、陶瓷等。其设计挣脱了一切传统束缚,具有鲜明的时代特征。其市场目标是青少年群体,迎合了现代青年的桀骜不羁、玩世不恭的生活态度及其标新求异、用毕即弃的消费心态。 波普设计运动的代表人物和作品,在时装界有:英国的玛丽·奎特所设计的迷你裙,在全世界风靡十几年;法国的古亥热的宇宙服,表现出最新科技观念而使当代人惊喜。家具设计有:科兰的廉价、鲜艳、奇异的家具,深受青少年欢迎;穆多什以英文字母为装饰图案的纤维板椅子和罗杰·丁的如玩具般的吹塑椅子,都极受欧洲消费者青睐。在包装、书籍装帧、广告等平面设计上,也都出现了醒目的波普风格。

波普设计出现于二十世纪五十年代,又称流行艺术、通俗艺术、新达达主义,代表着流行与大众化的品味。它的鼎盛时期是二十世纪六十年代,主要活动中心在英国和美国。它代表着二十世纪六十年代工业设计追求形式上的异化及娱乐化的表现主义倾向。波普艺术的设计师在现实社会寻求发展,他们把现实生活中最常见的东西搬进艺术——以大众商业文化为基本特色的波普艺术应运而生。

波普艺术的手法是利用现成的工业、商业产品。从饮料、化妆品的广告、商标、电影宣传画,到汽车灯、车窗、家用电器,等等,把它们加以改造、加工,然后重新组合和拼贴,赋予一定的社会思想意义,有此构成一件新的艺术作品。

由于波普设计主要是面对青年市场,产品必须廉价,因而质量无法保证。波普设计反对现代运动的“少即是多”的主旨,这也导致了二十世纪七十年代的激进设计。它从新艺术、装饰艺术、未来主义、超现实主义、光效艺术、幻觉艺术、东方神秘主义、太空主义中汲取营养,并在大众传媒的助长下茁壮成长。波普设计的影响深远,也为后现代主义的发展奠定了基础。

广告代言

波普艺术(3)Konami美国部今天宣布,他们已经与美国国家足球队后卫埃迪·波普签约,他将作为《实况足球8》(Winning Eleven 8)的代言人。 “埃迪·波普是美国足球史上最伟大的后卫之一……”Konami美国部产品经理Rob Goff说,“通过我们的种种努力,包括首次在Xbox上发行《实况足球》,不用怀疑,我们将雄霸足球游戏市场。”

波普艺术(3)Konami美国部今天宣布,他们已经与美国国家足球队后卫埃迪·波普签约,他将作为《实况足球8》(Winning Eleven 8)的代言人。 “埃迪·波普是美国足球史上最伟大的后卫之一……”Konami美国部产品经理Rob Goff说,“通过我们的种种努力,包括首次在Xbox上发行《实况足球》,不用怀疑,我们将雄霸足球游戏市场。”

埃迪·波普说:“成为游戏代言人已经是足球运动员的一个新的荣誉。我是一名《实况足球》的狂人玩家,我很高兴成为游戏中的一员,因为《实况足球》是世界上最好的足球游戏。Konami能将游戏的激情发挥到很细致的地方,那是最好的足球体验。”

-

赫尔辛基艺术与设计大学

2025-10-08 23:00:04 查看详情 -

安特卫普皇家艺术学院

2025-10-08 23:00:04 查看详情 -

英国伦敦巴比肯艺术中心

2025-10-08 23:00:04 查看详情 -

湖南省电视艺术家协会

2025-10-08 23:00:04 查看详情 -

奔驰V级发布全新产品主张暨米奇艺术展中国巡展收官 梅赛德斯

2025-10-08 23:00:04 查看详情

求购

求购