- 西南交通大学电气工程学院

- 首页

-

- 百科

-

- 发动机系统

-

- 西南交通大学电气工程学院

西南交通大学电气工程学院

学院介绍

西南交通大学电气工程学院由中国科学院院士曹建猷教授、著名电机专家杜庆萱教授、著名电磁理论专家任朗教授等于1949年创立,其前身为唐山铁道学院为电机系。截止2014年,六十五载的薪火相传、发展壮大,先后培养和造就了以钱清泉、马麟、钮小明、丁荣军等10000余名英才,为国家建设、电气电子事业,特别是轨道交通电气化、自动化和信息化的发展做出了巨大贡献。

电气工程学院实力雄厚,学科特色鲜明,轨道交通电气化与自动化学科全国第1、电气工程一级学科全国排名第8。众多世界和全国第一的成果从这里诞生:世界上第一辆载人高温超导磁悬浮实验车、首倡中国电气化铁路单相工频供电制式、第一套铁路供电综合监控系统、首辆中低速磁浮列车、首套牵引变电所安全监控及综合自动化系统、首套高速铁路供电综合监控系统、首套同相供电装置、首辆纯氢燃料电动机车……,这些都是电气人们奋斗的结晶。[1]

发展历程

1949年,成立电机系,设“动力”和“电信”两个专业。

1952年,全国进行大规模院系调整,“电信”专业调出,“动力”专业停止招生;创建全国第一个“电气运输”专业。

1956年,“电气运输”专业调整为“电力铁道供电”和“电力机车”两个专业。

20世纪50、60年代,主持完成了“我国交流电气化铁道25KV电压制的研究”,并被批准为国家标准;参与了我国第一台6Y-1型电力机车的研制,支持完成了电气化铁道无触点远动装置,参与了我国第一条电气化铁路宝成线的建设,为我国电气化铁道和电力机车的发展做出了巨大贡献。

1959年,开始招收“电气化铁道供电”、“电磁波理论”、“电力机车”和“脉流牵引电动机”方向的研究生。

1977年,全面恢复招生。

1980年,电机系改称为电气工程与计算机科学系。

1981年,曹建猷教授当选中国科学院学部委员,后更名为中国科学院院士;获得“铁道牵引电气化与自动化”博士学位授予权。

1985年,电机系发展为电气工程系和计算机科学与应用系。

1987年,“铁道牵引电气化与自动化”学科被批准为国家重点学科。

1988年,新建“应用电子技术”专业。

20世纪70、80年代,主持研制了我国第一套电气化铁路多微机监控系统、接触网检测车、变电所电气实验车,在国内电气化铁路得到广泛的推广应用。

1991年,获得“电力传动及其自动化”硕士学位授予权。

1993年,以电气工程系为主体成立电气工程学院。

1994年,主持研制了我国首台4吨载人列车实验线磁浮车。

1996年,启动“211工程”建设一期项目,项目名称为“铁道牵引电气化与自动化”。

1997年,钱清泉教授当选中国工程院院士。

1998年,国务院学位委员会进行学科调整,“铁道牵引电气化与自动化”调整为“电力系统及其自动化”和“交通信息工程及控制”两个学科,并均获得博士学位授予权,后者与计算机学院共建;“电力传动及其自动化”调整为“电力电子与电力传动”学科;获得“电力电子与电力传动”和“交通信息工程及控制”博士学位授予权,获得“系统工程”和“电工理论与新技术”硕士学位授予权。“磁浮列车与磁力应用工程”实验室被批准为四川省重点实验室。

1999年,“电气工程”设立博士后科研流动站;获得“电气工程”一级学科博士学位授予权;下设:电机与电器、电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、高电压与绝缘技术、电工理论与新技术等五个二级学科。“电力电子与电力传动”学科批准为四川省重点学科。“铁道电气化与自动化”实验室被批准为铁道部重点实验室。

2000年,“电力系统及其自动化”学科被批准为国家重点学科;获得“检测技术与自动化装置”硕士学位授权点。

2001年,王家素教授主持研究成果——世界上第一辆载人高温超导磁悬浮实验车入选2001年“中国高等学校十大科技进展”,并获得2001年四川省科技进步特等奖。[1][2]

2002年,主持研制了国内第一套“牵引变电所安全监控及综合自动化系统”,在国内电气化铁道得到了广泛推广应用;启动“211工程”建设二期项目,项目名称为“轨道及磁浮交通电气化与自动化”。

2003年,在“电气工程”一级学科下自主设立了:电磁悬浮与超导工程、轨道交通电气化与自动化、电气系统控制与信息技术等三个具有博士授予权的二级学科;“电工理论与新技术”学科批准为四川省重点学科。至此,连同与其他学院共建的博士授权点学院共拥有10博士授权点和11个硕士授权点。

2004年,许建平教授入选首批国家百千万人才工程。[3]

2005年,“牵引供电自动化系统成套技术及应用”获得国家科技进步二等奖;“全方位构建实践教学新体系,提高电气工程专业学生的工程素质与创新能力”获得国家级教学成果二等奖;《高电压技术》被批准为国家精品课程。

2006年,“磁浮技术与磁浮列车”实验室被批准为教育部重点实验室;“电气工程及其自动化”专业被批准为四川省首批特色专业;“211工程Ⅱ期”建设顺利通过国家验收。

2007年,学校顺利通过教育部本科教学优秀学校评价;“磁浮技术与磁浮列车”创新团队被批准为教育部创新团队;“电气工程基础实验中心”被批准为国家级实验教学示范中心;“轨道交通电气化与自动化工程技术研究中心”获批四川省工程技术研究中心;“轨道交通电气化与自动化”教学团队被批准为四川省教学团队;《电力牵引控制系统》被批准为国家精品课程,《电力系统分析》、《自动控制原理》被批准为为四川省精品课程;主持国家支撑计划——电力电子关键器件及重大装备研制之课题一:电气化铁路同相供电装置;电力系统及其自动化学科再次被批准为国家重点学科;电力电子与电力传动学科被批准为国家重点(培育)学科;在国家第二轮学科评估中,电气工程排名第10;吴广宁教授当选四川省学术与技术带头人。

2008年,电气工程、控制科学与工程被评为四川省重点一级学科;电气工程及其自动化专业被评为国家级特色专业,电子信息工程专业被批准为四川省特色专业;轨道交通电气化与自动化教学团队被评为国家级教学团队;冯晓云教授被评为国家级教学名师;电气工程及其自动化专业以优异的成绩通过国家工程教育专业认证工作;“面向国家重大需求,整体建构电气工程教育体系,培养轨道交通一流人才”、“改革培养模式,提高研究能力,培养轨道交通电气化与自动化创新人才”获得四川省优秀教学成果一等奖;中标客运专线重大工程——13条客运专线综合SCADA系统集成项目;高仕斌教授获得詹天佑成就奖、享受国务院特殊津贴。

2009年,“国家轨道交通电气化与自动化工程技术研究中心”获科技部批准建设;“高压电气设备状态检测与评估的关键技术及应用”获四川省科技进步一等奖、“高速与重载列车-接触网-变电所高压电气设备检测技术及装备”获中国铁道学会科学技术一等奖;“面向国家重大需求,整体建构电气工程教育体系,培养轨道交通一流人才”获国家教学成果一等奖,“依托优势学科,构建优质资源,实施多样化高素质轨道交通专业人才培养”、“以科学理念为先导,开创实验教学大众化教育与个性化培养相结合的新路子”获得国家级教学成果二等奖;电子测量技术被批准为国家级网络精品课程;电机学被批准为省级精品课程;高仕斌教授当选四川省学术与技术带头人;隆重举行60周年院庆。

2010年,获得控制科学与工程一级学科博士学位授予权;电子信息工程专业被评为国家级特色专业建设点;《远动监控技术》被批准为国家级精品课程;吴广宁教授被评为四川省教学名师;冯晓云教授享受国务院特殊津贴。

2011年,电力机车84届毕业生丁荣军当选中国工程院院士,铁道电气化85届毕业生蒋先国当选设计大师;国家杰出青年基金获得者陈杰教授;陈维荣教授被评为四川省教学名师;获得国家自然科学基金重点项目2项;“城轨列车虚拟运行环境关键技术及装备”获得四川省科技进步一等奖。

2012年,“211工程”三期建设项目——轨道交通电力牵引与传动控制、牵引供电与自动化顺利通过验收,优势学科创新平台通过现场考察;与株洲电力机车研究所有限公司、四川长虹电器股份有限公司共建实习基地获批国家级工程实践教育中心;电气工程及其自动化专业入选“国家级专业综合改革试点”项目,被评为首批国家级重点专业;牵引供电系统分析、高电压技术、电工技术基础(I\II)3部4本教材入选“十二五”国家级规划教材;“牵引供电关键设备安全运行检测技术与应用”获2012年国家科技进步二等奖, “高速铁路供电综合SCADA系统关键技术及应用”获2012年四川省科技进步一等奖;国家轨道交通电气化与自动化工程技术研究中心通过科技部验收、磁浮技术与磁浮列车教育部重点实验室通过教育部评估;高仕斌教授当选“十二五”国家科技重点专项(高速列车专项)专家组专家;早稻田大学森欣司教授受聘为海外名师。

2013年,冯晓云、高仕斌、金炜东、谭永东、赵舵入选2013-2017年教育部高等学校教学指导委员会或分委员会并担任委员;高电压技术、远动监控技术课程获评第二批国家级精品资源共享课程;“规范先行,立体推进,轨道交通电气信息类卓越人才培养体系的构筑与实践”获得省教学成果奖一等奖;周国华的博士论文《基于纹波的开关功率变换器控制技术及其动力学行为研究》获得全国百篇优秀博士学位论文;高仕斌教授入选2013年国家百千万人才工程,并被授予国家有突出贡献中青年专家称号; 吴广宁教授获得国家杰出青年基金、四川省优秀教师称号;何正友、许建平被批准为四川省学术与技术带头人;陈维荣获茅以升铁道科技奖、享受国务院政府特殊津贴;李群湛获詹天佑铁道科技成就奖;在国家第三轮学科评估中,电气工程排名第8。

办学规模

学科建设

电气工程学院拥有电气工程、控制科学与工程2个一级学科的博士、硕士(学术型)学位授予权,电子信息工程学士学位授予权,其中拥有1个二级国家重点学科,1个二级国家重点(培育)学科,2个四川省重点一级学科,1个国家重点专业,2个国家级特色专业,2个卓越工程师培养专业,电气工程、控制工程2个领域的专业型(含工程硕士)硕士学位授予权,建有电气工程博士后科研流动站,建立了完整的学士—硕士—博士培养体系。

国家级重点学科:电力系统及其自动化

国家级重点(培育)学科:电力电子与电力传动

国家重点专业:电气工程及其自动化

国家级特色专业:电气工程及其自动化、电子信息工程

四川省重点一级学科:电气工程、控制工程

卓越工程师培养专业:电气工程及其自动化、电子信息工程

学科排名

2013年1月,教育部发布第三轮全国高校学科评估结果,电气工程一级学科排名第八。[4]

| 学校代码及名称 | 学科整体水平得分 |

| 10003清华大学 | 91 |

| 10487华中科技大学 | 90 |

| 10698西安交通大学 | |

| 10335浙江大学 | 87 |

| 10611重庆大学 | 85 |

| 10079华北电力大学 | 80 |

| 10213哈尔滨工业大学 | |

| 10056天津大学 | 78 |

| 10613西南交通大学 | |

| 10248上海交通大学 | 76 |

| 90038海军工程大学 | |

| 10287南京航空航天大学 | 74 |

| 10142沈阳工业大学 | 73 |

| 10286东南大学 | |

| 10359合肥工业大学 | |

| 10422山东大学 | |

| 10486武汉大学 | |

| 10532湖南大学 | |

| 10561华南理工大学 | |

| 10214哈尔滨理工大学 | 72 |

| 10290中国矿业大学 | |

| 10004北京交通大学 | 71 |

| 10188东北电力大学 | 69 |

| 10294河海大学 | |

| 10386福州大学 | |

| 10699西北工业大学 | |

| 10112太原理工大学 | 68 |

| 10610四川大学 | |

| 10254上海海事大学 | 67 |

| 10256上海电力学院 | |

| 10280上海大学 | |

| 10009北方工业大学 | 64 |

| 10252上海理工大学 | |

| 10319南京师范大学 | |

| 10459郑州大学 | |

| 10500湖北工业大学 | |

| 10731兰州理工大学 | |

| 10755新疆大学 | |

| 11075三峡大学 | |

| 11535湖南工业大学 | |

| 10147辽宁工程技术大学 | 63 |

师资力量

| 学校代码及名称 | 学科整体水平得分 |

| 10003清华大学 | 91 |

| 10487华中科技大学 | 90 |

| 10698西安交通大学 | |

| 10335浙江大学 | 87 |

| 10611重庆大学 | 85 |

| 10079华北电力大学 | 80 |

| 10213哈尔滨工业大学 | |

| 10056天津大学 | 78 |

| 10613西南交通大学 | |

| 10248上海交通大学 | 76 |

| 90038海军工程大学 | |

| 10287南京航空航天大学 | 74 |

| 10142沈阳工业大学 | 73 |

| 10286东南大学 | |

| 10359合肥工业大学 | |

| 10422山东大学 | |

| 10486武汉大学 | |

| 10532湖南大学 | |

| 10561华南理工大学 | |

| 10214哈尔滨理工大学 | 72 |

| 10290中国矿业大学 | |

| 10004北京交通大学 | 71 |

| 10188东北电力大学 | 69 |

| 10294河海大学 | |

| 10386福州大学 | |

| 10699西北工业大学 | |

| 10112太原理工大学 | 68 |

| 10610四川大学 | |

| 10254上海海事大学 | 67 |

| 10256上海电力学院 | |

| 10280上海大学 | |

| 10009北方工业大学 | 64 |

| 10252上海理工大学 | |

| 10319南京师范大学 | |

| 10459郑州大学 | |

| 10500湖北工业大学 | |

| 10731兰州理工大学 | |

| 10755新疆大学 | |

| 11075三峡大学 | |

| 11535湖南工业大学 | |

| 10147辽宁工程技术大学 | 63 |

学术研究

学院现有教职工224人,其中,中国工程院院士2人(双聘1人)、美国电气与电子工程师学会会士(IEEE Fellow)1人[5]、美国科学促进协会会士(AAAS Fellow)1人[5]、美国机械工程师学会会士(ASME Fellow)1人、英国工程技术学会会士(IET Fellow)3人[6]、国家杰出青年基金获得者4人、国家百千万人才工程入选者2人、国家教学名师1人、全国百篇优秀博士论文获得者1人、教授37人、副教授62人、副研究员6人、高级工程师8人;在校本科生1722人,硕士研究生827人,博士研究生147人,国家级教学团队1个,教育部创新团队1个,国家级精品课程2个,国家级实验教学示范中心2个。学院积极开展教育教学改革研究,承担了大量的质量工程建设项目,人才培养质量不断提高,教学成果突出。现有国家级精品课程3门、省级精品课程6门、校级精品课程6门;“十一五国家级规划教材”7部、“十二五国家级规划教材”(第一批)4部;轨道交通电气化与自动化教学团队为国家级教学团队。2005年以来获得了包括国家级教学成果一、二等奖在内的13项国家和省级教学成果奖。[7]

专职院士:钱清泉[8]

双聘院士:丁荣军[9][10]

美国电气与电子工程师学会会士(IEEE Fellow):周克敏[5]

美国机械工程师学会会士(ASME Fellow):陈全芳

美国科学促进协会会士(AAAS Fellow):周克敏[5]

英国工程技术学会会士(IET Fellow):吴广宁、何正友[6]、陈维荣、刘志刚[11]

国家杰出青年科学基金获得者:赵勇[9]、周克敏[5]、吴广宁[9]、何正友[12]

国家百千万人才工程入选者:许建平[3]、高仕斌

国家教学名师:冯晓云[13]

全国百篇优秀博士论文获得者:周国华[14]

国家级教学团队:轨道交通电气化与自动化教学团队,,负责人:冯晓云

教育部创新团队:磁浮技术与磁浮列车,负责人:赵勇[7]

国家级精品课程:《高电压技术》,完成人:吴广宁;《电力牵引控制系统》,完成人:冯晓云;《远动监控技术》,完成人:陈维荣

国家级实验教学示范中心:电气工程基础实验教学示范中心、电子信息基础课实验教学示范中心

科研平台

科研成果

学院建有国家工程技术研究中心1个、教育部重点实验室1个,铁道部重点实验室1个、四川省高校重点实验室1个、校企联合实验室5个。

国家工程技术研究中心:国家轨道交通电气化与自动化工程技术研究中心

教育部重点实验室:磁浮技术与磁浮列车教育部重点实验室

铁道部重点实验室:铁道电气化与自动化铁道部重点实验室

四川省高校重点实验室:磁浮列车与磁力应用工程四川省高校重点实验室

校企联合实验室:西南交通大学—Rockwell联合实验室、西南交通大学—贝加莱联合实验室、西南交通大学-施耐德共建实验室、西南交通大学-飞思卡尔联合实验室、西南交通大学-ETAP联合实验室

本科专业

电气工程学院的科学研究已形成了稳定、明确的方向,承担了大量国家、省、部级下达的科研项目,并受企业单位委托,开展了多层次的科研活动,取得了丰硕成果,众多世界和全国第一的成果从这里诞生:世界上第一辆载人高温超导磁悬浮实验车、首倡中国电气化铁路单相工频供电制式、第一套铁路供电综合监控系统、首辆中低速磁浮列车、首套牵引变电所安全监控及综合自动化系统、首套高速铁路供电综合监控系统、首套同相供电装置、首辆纯氢燃料电动机车;每年科研经费超过4000余万元、发表论文300余篇;王家素教授主持研究成果“高温超导磁悬浮实验车“入选2001年“中国高等学校十大科技进展”,2005年来,主持的科研成果获得国家科技进步奖3次、省部级一等奖4次。[1][2]

研究生专业

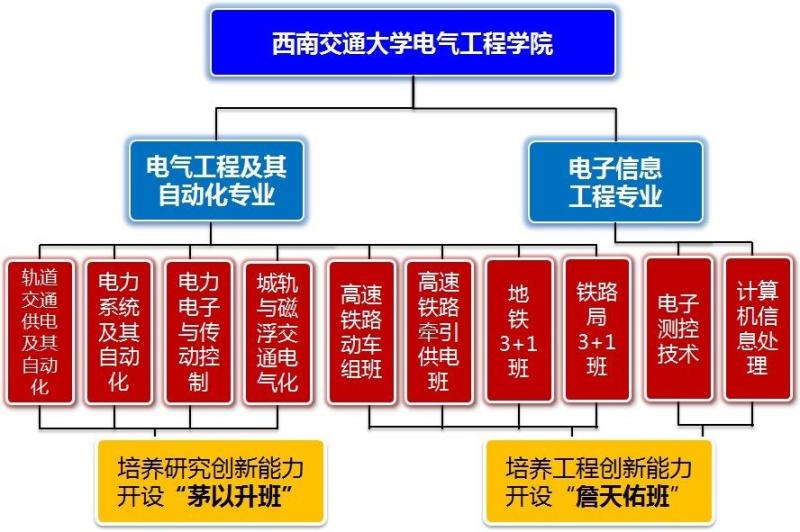

西南交通大学电气工程学院拥有两个重点本科专业——电气工程及其自动化和电子信息工程两个大类本科专业。电气工程及其自动化专业设有单独招生的电力电子与传动控制方向和城轨与磁浮交通电气化方向,该专业作为国内首批6个专业之一,于2008年以优异成绩通过了国家工程教育专业认证。

电气工程及其自动化

专业历史沿革:

1949年7月,国家在我校(中国交通大学唐山工学院)设立电机工程系。1952年,由曹建猷教授(1981年当选中国科学院学部委员,后改称院士)等创办了新中国第一个“电气运输”专业。1962年,“电气运输”专业发展为“电气化铁道供电”和“电力机车”两个专业。1981年,“电气化铁道供电”专业更名为“铁道电气化”专业。1985年,“电力机车”专业更名为“电力牵引与传动控制”专业。1996年,随着国家教育教学改革的推进,按大类培养将“铁道电气化”和“电力牵引与传动控制”两个专业纳入“电气工程及其自动化”专业。截止到2014年10月,本专业下设“轨道交通供电及其自动化”、“电力系统及其自动化”、“电力电子与传动控制”、“城轨与磁浮交通电气化”四个专业方向。

本专业承担了大量的国家本科教学质量与教学改革工程项目,2007年本专业获评首批“国家级特色专业”,2011年首批入选“国家级卓越工程师培养计划”,2012年首批入选“国家级专业综合改革试点——国家重点专业”项目。建设了“国家级实验教学示范中心”、“国家级工程实践教育中心” 等教学实践基地。获得了包括国家级教学成果一、二等奖在内的多项国家和省级教学成果奖。

专业培养目标:

培养适应国家建设需要的电气工程及其自动化专业工程技术人才,使其具有系统的自然科学知识,较好的社会科学素养,扎实的专业知识,良好的工程能力和一定的创新研发能力,并具备在工作中继续学习、不断更新知识的能力。毕业后可在轨道交通、电力系统和工业自动化等领域,从事工程/产品设计、技术开发、工程施工/试验、产品制造/测试、运营维护、技术管理、教学科研等方面工作。

专业核心课程:

电路分析、模拟电子技术、数字电子技术、工程电磁场、电机学、电力系统分析、电力电子技术

轨道交通供电及其自动化方向专业课程: 高电压技术、电力系统继电保护原理、接触网工程、供电系统

电力系统及其自动化方向专业课程:高电压技术、电力系统继电保护原理、发电厂及其电气部分

电力电子与传动控制方向专业课程:现代交流调速系统、电力牵引系统与控制、电力电子装置与控制、牵引电机与电器

城轨与磁浮交通电气化方向专业课程:城轨交通供电系统、城轨交通供电系统监控与保护、城轨交通牵引系统及控制、电磁悬浮与线性驱动、城轨列车网络与运行控制

主要就业方向:

本专业毕业生大多就业于轨道交通行业和电力行业,工作在中铁五大设计院、铁路局、工程局和地铁公司等,从事铁路及城市轨道交通的牵引供电系统的设计、施工、管理与运营维护等;工作在中国南、北车集团及动车维修基地,从事高速动车组、城轨机车车辆和重载货运列车的研发、设计、生产与维修;工作在电力行业相关的各大电力公司、电力设备制造业、电力系统设计或咨询公司等;本专业毕业生也可在相关的科研院所、大中专院校从事科研、教学和科技服务等工作。近几年,随着我国轨道交通行业和电力行业的快速发展,本专业毕业生社会需求量大,就业前景好,就业率连续多年保持99.5%以上(2013届就业率达100%),30%以上的毕业生可继续攻读硕士学位。

电子信息工程

专业历史沿革:

本专业建设依托电气工程学院(前身为创办于1949年7月的电机系)。 1986年,本着“培养与电气工程学科发展相配合的信息技术专门人才”的最初设想,由钱清泉教授(1997年当选中国工程院院士)领衔创办了应用电子技术专业,并于1988年开始招收本科生。同期,由著名信息科学专家靳蕃教授负责创办了信息工程专业。1999年专业调整,应用电子技术专业与信息工程专业合并,发展为现在的电子信息工程专业。

本专业承担了多项国家和省级本科教学质量与教学改革工程项目,获得多项国家和省级教学成果奖。在继承优良传统和不断的教育教学改革中,电子信息工程专业得到了长足发展。2008年入选“四川省特色专业”,2010年获评“国家级特色专业”,2011年首批入选“国家级卓越工程师培养计划”。建设有“国家级实验教学示范中心”、“国家级工程实践教育中心”等教学实践基地。

专业培养目标:

培养适应国家建设需要的电气工程及其自动化专业工程技术人才,使其具有系统的自然科学知识,较好的社会科学素养,扎实的专业知识,良好的工程能力和一定的创新研发能力,并具备在工作中继续学习、不断更新知识的能力。毕业后可在轨道交通、电力系统和工业自动化等领域,从事工程/产品设计、技术开发、工程施工/试验、产品制造/测试、运营维护、技术管理、教学科研等方面工作。

专业核心课程:

学科基础课程: 电路分析、模拟电子技术、数字电子技术、信号与系统、自动控制原理、微机原理

专业基础课程: 信息论与编码、数据结构、数字信号处理、计算机网络

第I方向专业课程(电子测控技术方向): 传感器与信号检测技术、电力电子技术、电机拖动基础、计算机控制技术

第II方向专业课程(计算机信息处理方向):操作系统、面向对象程序设计、仿真建模技术、铁路信息系统架构

主要就业方向:

本专业学生就业面较为广泛,毕业生大多就业于电子信息产业与轨道交通领域相关的行业,工作在华为、长虹等电子信息装备制造公司,从事电子信息产品软硬件研发、制造和技术支持;工作在移动、联通、电信等通信运营公司,从事电子信息技术服务和支持;工作在中铁五大设计院、各铁路局、工程局和地铁公司等,从事铁路及城市轨道交通的设计、施工、管理与运营维护等;工作在南、北车集团及动车维修基地,从事高速动车组和重载货运列车的生产与维修。本专业毕业生连续多年就业率达96%以上,2013届就业率100%、读研率24%。毕业生可报考校内外电气信息类专业研究生。

合作交流

电气工程

电气工程一级学科由“铁道牵引电气化与自动化”(1981年首批获得国务院学位办批准的学科博士授予权)发展而来,2000年获得电气工程一级学科博士授予权。根据教育部公布的高等学校一级学科排名(2013年),电气工程一级学科全国排名第八。电气工程同时还是四川省重点学科、“211工程”、特色“985”优势学科创新平台建设项目的重点建设学科。现学科带头人为中国工程院院士钱清泉教授。

学科下设电机与电器、电力系统及其自动化(国家重点)、高电压与绝缘技术、电力电子与电力传动(国家重点培育)、电工理论新技术(四川省重点)、轨道交通电气化与信息技术、电磁悬浮与超导工程等7个二级学科,拥有电气工程博士后流动站。学科紧密围绕高速铁路、干线电气化铁路、城市轨道交通、磁浮交通、电力机车/动车组、智能电网、新能源发电、电力电子等领域的重大技术需求,开展基础理论及创新技术研究。近十年,科研经费超过十亿元。荣获国家科技进步一等奖、国家科技进步二等奖、国家教学成果一、二等奖,铁道部科技进步特等奖、四川省科技进步特等奖、四川省教学成果一等奖等省部级以上奖励20余项。

学科特色鲜明,引领轨道交通电气化与自动化领域的科技发展方向,毕业生享誉国内外轨道交通领域,目前国内从事轨道交通电气化与自动化领域研究、设计、施工和运维的管理和技术负责人80%毕业于本学科。坚持产学研相结合,直接面向国民经济主战场,主持研制的电力机车和动车组、牵引变电所综合自动化系统、接触网检测车、高压电气试验车、司机模拟驾驶装置等在轨道交通领域全面采用。

控制科学与工程

控制科学与工程一级学科由电气工程学院牵头,与信息科学与技术学院、交通运输与物流学院、仿真中心共同建设,是四川省重点学科。2010年获得一级学科博士学位授予权。

控制科学与工程一级学科下设控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、模式识别与智能系统、系统工程等4个二级学科。学科以工程领域内的控制系统为主要对象,以数学方法和计算机技术为主要工具,研究各种控制策略及控制系统的分析、建摸、设计、综合和实现的理论、技术和方法。特色在于利用先进的控制理论和仿真技术解决轨道交通、能源系统领域的工程技术问题,其中,交通系统控制、优化理论与方法上取得了突破,二次0-1规划模型的网络解法与求最大独立集算法、多采样率数字控制系统的分析与综合、应用模糊预测控制和满意优化控制等方法创建的列车自动驾驶在线优化算法均达到了国际先进水平,获得了以国家科技进步二等奖、四川省科技进步一等奖、重庆市科技进步一等奖等奖励为代表的系列研究成果。

“十二五”期间,将围绕轨道交通、能源领域、智能交通系统等本学科传统优势方向,和机器人技术、自然计算等新兴方向开展学科建设。

现任领导

电气工程学院与十余个国家和地区的高等院校、科研机构、著名企业开展了广泛的交流和合作;产学研成绩突出,和多家企事业单位建立长期的战略合作关系,携手推进学院的教学、科研、人才培养以及产业的发展。

电气工程学院聘请了中国科学院院士卢强教授、严陆光教授,中国工程院院士丁荣军教授,英国皇家工程院院士宋永华教授,加拿大多伦多大学Steven A.Boggs教授、李文沅院士和日本早稻田大学森欣司教授为学院名誉教授或顾问教授。

电气工程学院近年来主办了多次国内外重要学术会议,每年邀请国内外专家学术报告30余次、参加国内外学术会议20余次。

电气工程学院与美国康奈尔大学、日本东京工业大学、新加坡淡马锡理工学院等大学,与西门子、欧洲以太网标准化协会、日立公司、东日本铁路公司、中铁各设计院、各工程公司等建立了长期的战略合作关系。

-

一汽丰田bZ4X正式上市 成都车展:奇瑞瑞虎5x西南区域上市

2025-10-31 20:07:02 查看详情 -

款沃尔沃V90CC上市 沃尔沃XC60实现全系电气化动力系统

2025-10-31 20:07:02 查看详情 -

北京车展探馆:雪铁龙19_19概念车亮相 不会跟进电气化

2025-10-31 20:07:02 查看详情 -

新款沃尔沃S60 沃尔沃XC60实现全系电气化动力系统

2025-10-31 20:07:02 查看详情 -

北京车展:沃尔沃XC40 全面电气化战略落地

2025-10-31 20:07:02 查看详情 -

沃尔沃计划改变零售业务 沃尔沃XC60实现全系电气化动力系统

2025-10-31 20:07:02 查看详情 -

沃尔沃全新电动SUV假想图 全面电气化战略落地

2025-10-31 20:07:02 查看详情 -

吉利豪越新增车型上市 在技术支持和工程服务领域展开合作

2025-10-31 20:07:02 查看详情 -

吉利汽车回复上交所27问 在技术支持和工程服务领域展开合作

2025-10-31 20:07:02 查看详情 -

沃尔沃XC60实现全系电气化动力系统 T8等

2025-10-31 20:07:02 查看详情

求购

求购