- 昆明理工大学冶金与能源工程学院

- 首页

-

- 百科

-

- 发动机系统

-

- 昆明理工大学冶金与能源工程学院

昆明理工大学冶金与能源工程学院

办学历史

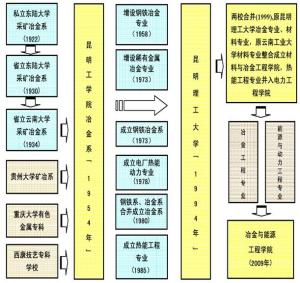

历史沿革学院冶金工程学科的办学历史可追溯到1922年创立的私立东陆学堂采矿冶金系。

历史沿革学院冶金工程学科的办学历史可追溯到1922年创立的私立东陆学堂采矿冶金系。

1954年,组建昆明工学院冶金系,省立云南大学采矿冶金系、贵州大学矿冶系、重庆大学有色金属专科、西康技艺专科学校四大金属冶金院系被一起并入昆明工学院冶金系。

1964年,开始招生研究生。

1980年,获批硕士学位授予权。

1984年,获批有色金属冶金博士学位授予权。

1998年,获批冶金工程博士后流动站。

1999年,原昆明理工大学冶金专业、材料专业与原云南工业大学材料专业被整合为材料与冶金工程学院。

2002年,获批冶金工程一级学科博士点。

2009年9月,学校进行了学科调整,以原材料与冶金工程学院的冶金工程专业与原电力工程学院的热能与动力工程专业为基础,组建了新的冶金与能源工程学院。

2013年,新能源科学与工程系成立。

办学条件

师资力量

截至2018年5月,学院有教职工173人,其中专任教师140人,教授(正高)64人,副教授(副高)47人,具有博士学位127人,比例达90%;博导60人,硕导87人。

教师队伍中,有国家级、省部级各类优秀人才60余人次,包括:中国工程院院士2人,国家万人计划3人,国家基金委优秀青年基金获得者1人,国家何梁何利奖获得者2人,国家863计划主题专家1人, “百千万人才工程”国家级人选10人,国家有突出贡献的中青年科学技术管理专家3人;中国真空学会真空科技成就奖获得者1人,全国百篇优博论文奖获得者1人,“全国创新争先奖章”获得者1人,教育部高校青年教师奖获得者1人,教育部跨世纪优秀人才3人,“做出突出贡献的中国博士学位获得者”1人,霍英东青年教师三等奖获得者3人,云岭学者2人,云南省科技领军人才3人、云南省学术和技术带头人17人,兴滇人才奖获得者1人,云南省教学名师1人,云岭教学名师1人,云南省特殊人才支持计划高校教学名师2人。

国家级教学团队:有色金属冶金学教学团队

| 专家类别 | 名单 |

|---|---|

| 专职中国工程院院士 | 戴永年、彭金辉 |

| 俄罗斯自然科学院外籍院士 | 彭金辉 |

| 国家基金委优秀青年基金获得者 | 张利波 |

| “何梁何利基金奖”获得者 | 彭金辉、杨斌 |

| 国家有突出贡献的中青年专家 | 马文会 |

| 做出突出贡献的中国博士学位获得者 | 华一新 |

| 全国优秀科技工作者 | 杨斌、彭金辉 |

| 新世纪百千万人才工程国家级人选 | 彭金辉、王华、杨斌、郭忠诚、马文会、刘大春、张利波、徐宝强 |

| 教育部跨世纪优秀人才 | 彭金辉、郭忠诚、马文会、 |

| 教育部“高校青年教师奖”获得者 | 彭金辉 |

| 云南省教学名师 | 华一新 |

| 云岭教学名师 | 华一新 |

院系专业

| 专家类别 | 名单 |

|---|---|

| 专职中国工程院院士 | 戴永年、彭金辉 |

| 俄罗斯自然科学院外籍院士 | 彭金辉 |

| 国家基金委优秀青年基金获得者 | 张利波 |

| “何梁何利基金奖”获得者 | 彭金辉、杨斌 |

| 国家有突出贡献的中青年专家 | 马文会 |

| 做出突出贡献的中国博士学位获得者 | 华一新 |

| 全国优秀科技工作者 | 杨斌、彭金辉 |

| 新世纪百千万人才工程国家级人选 | 彭金辉、王华、杨斌、郭忠诚、马文会、刘大春、张利波、徐宝强 |

| 教育部跨世纪优秀人才 | 彭金辉、郭忠诚、马文会、 |

| 教育部“高校青年教师奖”获得者 | 彭金辉 |

| 云南省教学名师 | 华一新 |

| 云岭教学名师 | 华一新 |

教学建设

截至2018年5月,学院下设冶金工程系、能源与动力工程系、新能源科学与工程系,有4个本科专业。

| 系别 | 专业 |

|---|---|

| 冶金工程系 | 冶金工程、新能源材料和器件 |

| 能源与动力工程系 | 新能源科学与工程 |

| 新能源科学与工程系 | 能源与动力工程 |

学科建设

| 系别 | 专业 |

|---|---|

| 冶金工程系 | 冶金工程、新能源材料和器件 |

| 能源与动力工程系 | 新能源科学与工程 |

| 新能源科学与工程系 | 能源与动力工程 |

学术科研

截至2018年5月,学院有国家级一流本科专业建设点2个,国家级一类特色专业1个,教育部“卓越工程师教育培养计划” 1个,国家级精品课程1门,国家级实验教学示范中心1个国家级虚拟仿真实验教学中心1个,先后承担各类教学质量工程项目90余项,荣获国家级、省部级教学改革成果奖励30余项;其中,“依托学科优势构建冶金与材料专业人才多元化培养体系的探索与实践”项目于2014年荣获国家教学成果二等奖。

国家级一类特色专业:冶金工程

教育部“卓越工程师教育培养计划” :冶金工程

国家级一流本科专业建设点:冶金工程、能源与动力工程

国家级精品课程:重有色金属冶金学

国家级实验教学示范中心:冶金工程国家级实验教学示范中心

国家级虚拟仿真实验教学中心:冶金工程国家级虚拟仿真实验教学中心

科研平台

截至2018年5月,学院有博士后科研流动站1个,一级学科博士点2个,博士专业学位点1个,一级学科硕士点2个,二级学科硕士点11个,专业硕士点2个;有国家重点学科1个,云南省重点学科1个,省院省校共建重点学科1个,云南省博士学位授权建设学科1个,冶金工程学科在2012年全国第三轮学科评估中位列第4位,2016年第四轮学科评估中排名B+。

- 流动站

博士后科研流动站:冶金工程

- 学位点

一级学科博士学位授权点:冶金工程、动力工程及工程热物理

博士专业学位授权点:能源与环保(绿色矿冶工程、能源工程、环境工程)

一级学科硕士学位授权点:冶金工程、动力工程及工程热物理

硕士专业学位授权点:冶金工程、动力工程

- 重点学科

国家重点学科:有色金属冶金

云南省重点学科:冶金工程

省院省校共建重点学科:冶金物理化学

云南省博士学位授权建设学科:动力工程及工程热物理

科研成果

文化传统

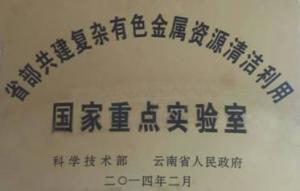

学术研究(2)截至2018年5月,学院有教育部创新团队1个,科技部重点领域创新团队2个 ,云南省创新团队5个、校级创新团队11个,校级学科方向团队10个;有省部共建国家重点实验室、国家工程实验室、国家地方联合工程实验室、教育部重点实验室、教育部工程研究中心、国际科技合作基地(国际合作研究室)等20余个国家级及省部级科研创新平台。

学术研究(2)截至2018年5月,学院有教育部创新团队1个,科技部重点领域创新团队2个 ,云南省创新团队5个、校级创新团队11个,校级学科方向团队10个;有省部共建国家重点实验室、国家工程实验室、国家地方联合工程实验室、教育部重点实验室、教育部工程研究中心、国际科技合作基地(国际合作研究室)等20余个国家级及省部级科研创新平台。

国家地方联合工程工程研究中心:冶金化工节能环保技术国家地方联合工程工程研究中心

国家地方联合工程实验室:锂离子电池及材料制备技术国家地方联合工程实验室

国家国际联合研究中心:国家超硬材料先进制备技术国际联合研究中心

科技部重点领域的创新团队:有色金属真空冶金创新团队等

教育部工程研究中心:冶金节能减排教育部工程研究中心(共建)

省部共建国家重点实验室:省部共建复杂有色金属资源清洁利用国家重点实验室

云南省工程技术研究中心:云南省硅材料工程技术研究中心、云南省冶金节能减排工程技术研究中心、云南省特种设备安全检测工程技术研究中心、云南省矿物管道输送工程技术研究中心

云南省重点实验室:云南省先进电池材料重点实验室

云南省工程实验室:云南省工业节能工程实验室

云南省高校工程研究中心:云南省高校硅冶金与硅材料工程研究中心、云南省高校工业节能与能源新技术工程研究中心

昆明市工程技术研究中心:昆明市工业节能工程技术研究中心、昆明市节能与新能源汽车动力电池及其关键材料研究中心

精神

截至2018年5月,学院先后承担国家级、省部级及企业委托等各类科研项目3000余项,近五年来承担各类科研项目近400项,承担国家自然科学基金项目近100项,到校科研经费2.5亿元;荣获国家级科技成果奖励9项,省部级科技成果奖励50余项;获国家授权发明专利300余件,实用新型专利200余件;发表SCI、EI检索论文1300余篇。

2019年,学院获得2019年度国家自然科学基金项目26项,占比全校总立项数量的17%,其中,面上项目4项,地区科学基金15项,青年科学基金7项。

| 获奖成果名称 | 获奖类别 | 获奖年份 |

|---|---|---|

| 复杂难处理镍钴资源高效利用关键技术与应用 | 国家科技进步一等奖 | 2012 |

| 新型微波冶金反应器及其应用的关键技术 | 国家技术发明二等奖 | 2010 |

| 从含铟粗锌中高效提炼金属铟的技术 | 国家技术发明二等奖 | 2009 |

| 真空蒸馏提锌和富集锗铟银 | 国家技术发明二等奖 | 2004 |

| 粗铅火法精炼新流程 | 国家科技进步二等奖 | 1989 |

| 焊锡真空脱铅用真空炉 | 国家技术发明四等奖 | 1987 |

| 铅锡分离电热连续螺旋结晶机 | 国家科学技术大会奖 | 1978 |

冶能文化

| 获奖成果名称 | 获奖类别 | 获奖年份 |

|---|---|---|

| 复杂难处理镍钴资源高效利用关键技术与应用 | 国家科技进步一等奖 | 2012 |

| 新型微波冶金反应器及其应用的关键技术 | 国家技术发明二等奖 | 2010 |

| 从含铟粗锌中高效提炼金属铟的技术 | 国家技术发明二等奖 | 2009 |

| 真空蒸馏提锌和富集锗铟银 | 国家技术发明二等奖 | 2004 |

| 粗铅火法精炼新流程 | 国家科技进步二等奖 | 1989 |

| 焊锡真空脱铅用真空炉 | 国家技术发明四等奖 | 1987 |

| 铅锡分离电热连续螺旋结晶机 | 国家科学技术大会奖 | 1978 |

标志

现任领导

艰苦奋斗、敢为人先、明德任责、砥砺前行

知名校友

团结奋进、追求卓越、甘于贡献、回馈红土

词条图册

学院标识

学院标识

总体设计形式、色调及图中“1954”与学校校标一致,表示冶能学院做为学校的一个部分,伴随学校发展至今。

图案中心的“Y”代表“冶金”,形象设计成牛头模样;“N”代表“能动能源能材”等,是“能”也是“牛”的汉语拼音第一个字母。牛忠厚勤劳,不辞辛苦,但“牛气十足”。冶能学校积淀形成了“艰苦奋斗、敢为人先、明德任责、砥砺前行”的冶能精神与“团结奋进、追求卓越、甘于贡献、回馈红土”的冶能文化。

-

呼和浩特探岳现金优惠3.5万 成都丰田锐志最高优惠2.2万

2025-09-19 18:45:06 查看详情 -

西安大众速腾现金优惠2.3万 成都沃尔沃XC90优惠三万元

2025-09-19 18:45:06 查看详情 -

西安大众速腾现金优惠2.3万 驾驭快感

2025-09-19 18:45:06 查看详情 -

呼和浩特探岳现金优惠3.5万 再送装潢礼包

2025-09-19 18:45:06 查看详情 -

重庆林肯Z现金优惠1.2万元 成都丰田锐志购车优惠2.4万元

2025-09-19 18:45:06 查看详情 -

成都丰田亚洲狮现金优惠3万元 成都丰田锐志购车优惠2.4万元

2025-09-19 18:45:06 查看详情 -

珠海大众宝来现金优惠2.7万 外观流畅

2025-09-19 18:45:06 查看详情 -

成都标致307两厢优惠5千元 长沙现代悦动现金优惠1.2万

2025-09-19 18:45:06 查看详情 -

大连沃尔沃S90现金优惠7.2万 购S80送全购置税加全险

2025-09-19 18:45:06 查看详情 -

长城金刚炮AT车型将于3月2日上市 6.89万

2025-09-19 18:45:06 查看详情

求购

求购