- 马陵之战

马陵之战

战役背景

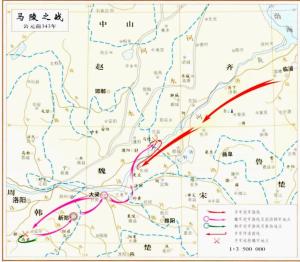

马陵之战纪念碑桂陵之战后,魏国虽元气大伤,但经过几年的休整后,魏国逐渐开始恢复对外进攻。因为《史记》中对于魏惠王和齐威王年代的错误记载,导致对于马陵之战的时间争议颇多,不过通过和《竹书纪年》相关内容比对可以基本确定,马陵之战发生在逢泽会盟后一年。逢泽会盟应是马陵之战的直接起因。魏公在商鞅的推举下决定称王,在宋国都城外摆出天子仪仗,效法齐桓公九合诸侯,列国皆赴会,但是韩国、齐国并没有赴会,于是魏惠王下令襄疵领兵攻打韩国,后齐国出兵攻魏救韩,魏惠王就派遣太子申领兵与齐国战于马陵。马陵之战的时间点应该是魏惠王二十七年十二月,结束于次年。

马陵之战纪念碑桂陵之战后,魏国虽元气大伤,但经过几年的休整后,魏国逐渐开始恢复对外进攻。因为《史记》中对于魏惠王和齐威王年代的错误记载,导致对于马陵之战的时间争议颇多,不过通过和《竹书纪年》相关内容比对可以基本确定,马陵之战发生在逢泽会盟后一年。逢泽会盟应是马陵之战的直接起因。魏公在商鞅的推举下决定称王,在宋国都城外摆出天子仪仗,效法齐桓公九合诸侯,列国皆赴会,但是韩国、齐国并没有赴会,于是魏惠王下令襄疵领兵攻打韩国,后齐国出兵攻魏救韩,魏惠王就派遣太子申领兵与齐国战于马陵。马陵之战的时间点应该是魏惠王二十七年十二月,结束于次年。

战役过程

具体经过

根据《竹书纪年》的记载,“梁惠成王二十八年,穰疵率师及郑孔夜战于梁、赫,郑师败逋。 ”魏国派遣襄疵攻打韩国汝南的梁、赫,韩国派将军孔应战,韩国战败,后求救于齐,于是就用了司马迁笔下,齐国在韩国五战全败后才出兵救援的记载。

韩国得到齐国答应救援的允诺,人心振奋,竭尽全力抵抗魏军进攻,但结果仍然是五战皆败,只好再次向齐告急。齐威王抓住魏、韩皆疲的时机,任命田忌为主将,田婴为副将率领齐军直趋大梁。孙膑在齐军中的角色,一如桂陵之战时那样:充任军师,居中调度。

韩国得到齐国答应救援的允诺,人心振奋,竭尽全力抵抗魏军进攻,但结果仍然是五战皆败,只好再次向齐告急。齐威王抓住魏、韩皆疲的时机,任命田忌为主将,田婴为副将率领齐军直趋大梁。孙膑在齐军中的角色,一如桂陵之战时那样:充任军师,居中调度。

魏国眼见胜利在望之际,又是齐国从中作梗,其恼怒愤懑自不必多说。于是决定放过韩国,转将兵锋指向齐军。其含义不言而喻:好好教训一下齐国,省得它日后再同自己捣乱。魏惠王待攻韩的魏军撤回后,即命太子申为上将军,庞涓为将,率雄师10万之众,气势汹汹扑向齐军,企图同齐军一决胜负。

齐军已进入魏国境内纵深地带,魏军尾随而来,孙膑针对魏兵蔑视齐军的实际情况,在认真研究了战场地形条件之后,定下减灶诱敌,设伏聚歼的作战方针,造成在魏军追击下,齐军士卒大批逃亡的假象,并在马陵利用有利地形选择齐军中1万名善射的弓箭手埋伏于道路两侧,规定到夜里以火光为号,一齐放箭,并让人把路旁一棵大树的皮剥掉,在上面书写“庞涓死于此树之下”字样。

庞涓在接连3天追下来以后,见齐军退却避战而又天天减灶,武断地认定齐军斗志涣散,士卒逃亡过半。于是命令部队丢下步兵和辎重,只带着一部分轻装精锐骑兵,昼夜兼程追赶齐军至马陵,见剥皮的树干上写着字,但看不清楚,就叫人点起火把照明。字还没有读完,齐军便万弩齐发,给魏军以迅雷不及掩耳的打击,魏军顿时惊恐失措,大败溃乱。庞涓智穷力竭,眼见败局已定,遂愤愧自杀。齐军乘胜追击,又连续大破魏军,前后歼敌10万余人,并俘虏了魏军主帅太子申。

战略改变

马陵之战孙膑在马陵之战所用的战略,其实便是孙子兵法“始计篇”所说的“能而示之不能,用而示之不用”以及“兵势篇”所说的“以利动之,以卒待之”等虚实原则于实战的运用。

马陵之战孙膑在马陵之战所用的战略,其实便是孙子兵法“始计篇”所说的“能而示之不能,用而示之不用”以及“兵势篇”所说的“以利动之,以卒待之”等虚实原则于实战的运用。

历史记载

《史记魏世家》记载,此一战是魏国攻伐赵国,后赵国向齐国求援,齐国采用孙膑计谋,第二次围魏救赵,令魏国大怒,以庞涓为将攻打齐国。据《史记田敬仲完世家》记载,此一战是魏国攻打赵国,韩国因与赵国亲近而来救援,韩赵联军与魏军对峙,战局不利,而向齐国求援。据《史记孙子吴起列传》记载,这一战是魏与赵攻韩,而非韩赵联军抗魏。同为史记,三本自相矛盾。另一个佐证是《史记韩世家》记载“八年,申不害相韩,脩术行道,国内以治,诸侯不来侵伐。”而这段期间并没有和魏国交战的记载,反而有“诸侯不来侵伐”的记载。四本相互对应,两本都没提到韩国参与了马陵之战,一本提到是韩赵共抗魏,仅有一本是提到魏国攻打韩国。

战役影响

齐国

齐国在桂陵之战,以及在随后的马陵之战中的大获全胜,并援救了赵韩两国,使得其威望上升,挟战胜之威,齐国力量迅速发展,成为当时数一数二的强大国家,称霸东方。魏国被迫对齐国俯首称臣,并且在徐州与齐公相王,是为齐威王。不过称王之举也招来南方霸主楚国的记恨,楚国马上出兵占领徐州,齐国连连战败,被迫乞和。

魏国

魏国在桂陵之战与马陵之战遭受重创后,军事实力从根本上被削弱,又被秦国乘虚而入,从此丧失了独霸中原的能力,于是开始寻求组建联盟以共同抗击齐国、秦国的夹击,开启了合纵连横的时代。

韩国

这一战对韩国无本质影响,韩国本想借此削弱完全包围自己的魏国,目的虽然达到了,但魏国衰败,齐国、秦国和楚国对中原的觊觎,使得韩国唇亡齿寒,不得不选择继续与魏国站在一起,抵御强敌。

秦国

商鞅在逢泽会盟力劝魏公称王招致魏国被群起而攻之,秦国坐收渔利,不出一兵就令魏国国力大大衰弱,魏国从此再也无力独自阻止秦国向东的扩张。

历史意义

齐魏马陵之战是《孙子兵法》和《孙膑兵法》的具体运用,闪烁着孙膑军事思想的光辉。作为中国古代军事史上的一个著名战例,齐魏马陵之战知名度高,传播范围广,影响大,不仅有极高的军事研究价值,而且对新时期政治、经济、文化、外交都有重要的借鉴意义。[3]

战役争议

马陵之战的相关争议非常多。

首先是因为《史记》中对魏惠王和齐威王徐州相王后改元记载错误,改元后的年号当成新王年号,结果导致马陵之战时间被记载为魏襄王和齐宣王之时,这也导致对于马陵之战时间点争议颇多。

其次是将领争议,马陵之战双方交战的主要将领究竟是孙膑和庞涓,还是田盼和太子申,千百年来众说纷纭,没有定论。因为《竹书纪年》记载魏国攻打韩国的是襄疵,而攻打齐国的是太子申,所以《孙子吴起列传》中所说,庞涓领兵攻打韩国,被孙膑偷袭后方而回师也就存疑了。

第三是动机争议。魏国是被偷袭后方而从韩国回师抵抗齐国入侵?这一战明确叫做“马陵之战”,而马陵地点根据一些说法,应该在卫国濮阳以北,在齐国都城临淄和魏国都城大梁之间的要道上,当时属于齐国,而不属于魏国,且远离大梁。魏国抵御齐国入侵又怎会在齐国境内?另外,太子申领兵与齐国交战前,曾路过宋国外黄,被外黄徐子规劝不要出战,而外黄是今商丘民权县,在今开封的大梁以东,从大梁出兵前往马陵并不需要路过外黄。这也就引出了另一个争议,那就地点争议。

关于马陵地点的另一种说法,在山东郯城,当时属于齐国城南都,魏国抵御齐国不可能到如此远的地方,而且这里也不在临淄和大梁之间。但如果魏国是主动去攻打齐国城阳都,那出兵时经过位于大梁城东的宋国外黄也就都合情合理了。

因为争议过多,所以古今学者甚至有人认为马陵之战根本不存在,可能是司马迁找到两份年代相近,过程也相近的齐魏交战史料,但两份史料不同点也颇多,所以按照两战处理,但这种说法没有得到普遍认可。

战场遗址

马陵之战碑中国历史上著名的齐魏马陵之战发生在山东省郯城县境内的马陵山。[3]

马陵之战碑中国历史上著名的齐魏马陵之战发生在山东省郯城县境内的马陵山。[3]

1993年《中国古代军事通史》将公元前341年的齐魏马陵之战决战场定在山东郯城马陵山;1997年中国中央电视台军事部大型系列片《孙子兵法》电视片在郯城马陵山摄取场景。

国家教委中小学历史教科书对“齐魏马陵之战古战场”进行了更正。

2001年5月由中国孙子兵法研究会创立的全国首家“中国古代军事文化教研基地”在郯城马陵古战场风景区正式挂牌。

遗址公园

公元前341年齐魏马陵之战古战场遗址公园位于马陵山核心区庞涓沟。

-

欧拉新款R1将于成都车展上市 全新宝马2系Coupe最新谍照

2025-09-20 22:28:02 查看详情 -

马自达3经典款钜惠13000元 车展钜惠

2025-09-20 22:28:02 查看详情 -

有望在5月底上市 全新宝马X5

2025-09-20 22:28:02 查看详情 -

广汽本田全新皓影正式上市 宝马1系M运动曜熠版上市

2025-09-20 22:28:02 查看详情 -

雪佛兰开拓者正式上市 全新宝马7系/i7正式上市

2025-09-20 22:28:02 查看详情 -

珠海英菲尼迪Q50L优惠达5.4万 成都新宝马3系优惠5万元

2025-09-20 22:28:02 查看详情 -

成都新宝马3系优惠5万元 再送装潢礼包

2025-09-20 22:28:02 查看详情 -

运良版牧马人战马上市 4月15日正式上市

2025-09-20 22:28:02 查看详情 -

德阳马自达6最高优惠3.7万元 最低多少钱

2025-09-20 22:28:02 查看详情 -

上海购金刚最高优惠1.3万 成都海马普力马现金优惠4千元

2025-09-20 22:28:02 查看详情

求购

求购