- 嫦娥三号

嫦娥三号

发展沿革

研制历程

2011年9月21日,国防科工局透露,嫦娥三号目前正处于初样研制阶段,正在进行大量试验验证工作,2012年1月6日,月球着陆器的悬停避障及缓速下降试验,月球巡视器的综合测试及内、外场试验等各项验证性试验完成。

2013年9月25日,探月与航天工程中心举办月球车全球征名活动,并将于10月25日截止报名,于10月31日结束终审,并于11月上旬按程序报批。2013年11月26日,中国探月工程副总指挥李本正宣布:“嫦娥三号”月球车被命名为“玉兔”号。

研制进度

| 时间 | 研发项目 | 研发单位 | 备注 |

|---|---|---|---|

| 2008年3月 | 嫦娥三号设计工作开始 | 中国航天科技集团公司 | 嫦娥工程二期立项[2] |

| 2009年11月5日 | 月球探测器系统仿真与验证厂房开工 | 航天五院 | 基建开始 |

| 2009年11月13日 | 嫦娥三号探测器完成方案设计 | 航天五院 | 方案转初样[3] |

| 2010年10月1日 | 成功发射探月工程二期的先导星嫦娥二号卫星 | 中国航天科技集团公司 | 嫦娥工程二期先导星 |

| 2011年1月20日 | 探月工程二期“嫦娥”三号着陆器推进分系统试车成功 | 研发单位航天801所,试车单位航天101所 | 登陆器推进系统试车 |

| 2011年8月 | 嫦娥三号巡视器内场试验开始 | 航天五院 | 内场试验 |

| 2011年9月 | 已经完成各型试验用探测器的总装 | 航天五院 | 开始内外场、变推等试验 |

| 2012年1月 | 完成月球着陆器的悬停避障及缓速下降试验 | 航天五院 | 完成着陆试验 |

| 2012年2月 | 嫦娥三号红外成像光谱仪月面在轨定标技术研究通过转正样评审 | 中国科学院安徽光学精密机械研究所 | 嫦娥三号的红外仪转正样 |

| 2012年2月21日 | 探月工程二期着陆器推进分系统总装交付 | 航天801所 | 首个分系统交付 |

| 2012年3月13日 | 嫦娥三号转入正样研制 | 航天五院 | 初样转正样[4] |

| 2012年7月8日 | 嫦娥三号完成发射场合练 | 航天科技集团 | 合练完成 |

| 2012年8月 | 嫦娥三号卫星开始正样电测工作 | 航天五院 | 正样电测 |

| 2012年9月27日 | 固体所承担的CE-3着陆机构正样产品通过验收评审 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 着陆机构样品[5] |

| 2012年11月 | 嫦娥三号着陆器热试车力学试验成功 | 航天五院 | 着陆器热试车 |

| 2012年12月3日 | 嫦娥三号巡视器红外成像光谱仪传感器控制FPGA通过测试 | 航天科工三院304所 | 有效载荷评审 |

| 2012年12月 | 嫦娥三号探测器进行两器正样EMC测试 | 航天五院总体部 | EMC测试 |

| 2013年1月 | 发射嫦娥三号的长三乙火箭开始总装 | 航天科技集团211厂 | 火箭总装 |

| 2013年1月8日 | 嫦娥三号月球探测器启动正样阶段独立评估工作 | 航天科技集团、国防科工局 | 正样评审 |

| 2013年1月 | 大口径天线的航天测控站全面投入应用 | 北京跟踪与通信技术研究所 | 大口径天线投入使用[6] |

| 2013年2月 | 嫦娥三号伽玛关机敏感器在月球着陆环境模拟装置内的模拟试验成功 | 航天五院508所 | 伽玛仪 |

| 2013年3月 | 月球地形地貌相机研制成功 | 科学院光电技术研究所 | 效载荷地形地貌相机正样产品[7] |

| 2013年4月 | 嫦娥三号进入热试验准备阶段 | 航天五院五院总装与环境工程部 | 热试验 |

| 2013年7月 | 嫦娥三号着陆缓冲试验顺利进行 | 航天五院508所 | 着陆缓冲试验 |

| 2013年8月19日 | 嫦娥三号月球探测器正样阶段独立评估圆满结束 | 航天科技集团、国防科工局 | 正样评审完成[8] |

| 2013年8月 | 审议批准了嫦娥三号任务由研制建设阶段转入发射实施阶段 | 国防科工局 | 转入发射阶段 |

| 2013年9月12日 | 嫦娥三号运抵西昌发射场 | 航天五院 | 到达发射场 |

| 2013年10月1日 | 嫦娥三号地面应用系统软件完成测试 | 航天科工三院304所 | 地面应用[9] |

| 2013年10月16日 | 嫦娥三号任务火箭通过出厂评审 | 航天一院 | 火箭评审通过[10] |

| 2013年10月27日 | 嫦娥三号任务运载火箭启程 | 航天一院 | 火箭启运 |

| 2013年11月8日 | 嫦娥三号探测器通过加注暨转场前评审 | 航天科技集团公司 | 探测器加注[11] |

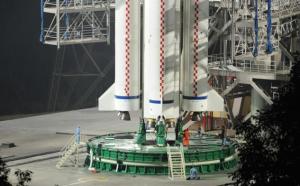

| 2013年11月 | 嫦娥三号顺利转场 | 航天科技集团公司 | 完成转场 |

| 2013年11月 | 嫦娥三号探测器顺利完成扣罩 | 航天科技集团公司 | 嫦娥三号上箭 |

| 2013年11月27日 | 嫦娥三号月球车定名玉兔号 | 航天科技集团公司 | 玉兔号 |

| 2013年11月30日 | 火箭开始常规推进剂加注 | 航天科技集团公司 | 推进剂加注 |

| 2013年12月1日 | 嫦娥三号任务将进入射前工作程序 | 航天科技集团公司 | 进入发射程序 |

技术特点

| 时间 | 研发项目 | 研发单位 | 备注 |

|---|---|---|---|

| 2008年3月 | 嫦娥三号设计工作开始 | 中国航天科技集团公司 | 嫦娥工程二期立项[2] |

| 2009年11月5日 | 月球探测器系统仿真与验证厂房开工 | 航天五院 | 基建开始 |

| 2009年11月13日 | 嫦娥三号探测器完成方案设计 | 航天五院 | 方案转初样[3] |

| 2010年10月1日 | 成功发射探月工程二期的先导星嫦娥二号卫星 | 中国航天科技集团公司 | 嫦娥工程二期先导星 |

| 2011年1月20日 | 探月工程二期“嫦娥”三号着陆器推进分系统试车成功 | 研发单位航天801所,试车单位航天101所 | 登陆器推进系统试车 |

| 2011年8月 | 嫦娥三号巡视器内场试验开始 | 航天五院 | 内场试验 |

| 2011年9月 | 已经完成各型试验用探测器的总装 | 航天五院 | 开始内外场、变推等试验 |

| 2012年1月 | 完成月球着陆器的悬停避障及缓速下降试验 | 航天五院 | 完成着陆试验 |

| 2012年2月 | 嫦娥三号红外成像光谱仪月面在轨定标技术研究通过转正样评审 | 中国科学院安徽光学精密机械研究所 | 嫦娥三号的红外仪转正样 |

| 2012年2月21日 | 探月工程二期着陆器推进分系统总装交付 | 航天801所 | 首个分系统交付 |

| 2012年3月13日 | 嫦娥三号转入正样研制 | 航天五院 | 初样转正样[4] |

| 2012年7月8日 | 嫦娥三号完成发射场合练 | 航天科技集团 | 合练完成 |

| 2012年8月 | 嫦娥三号卫星开始正样电测工作 | 航天五院 | 正样电测 |

| 2012年9月27日 | 固体所承担的CE-3着陆机构正样产品通过验收评审 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 着陆机构样品[5] |

| 2012年11月 | 嫦娥三号着陆器热试车力学试验成功 | 航天五院 | 着陆器热试车 |

| 2012年12月3日 | 嫦娥三号巡视器红外成像光谱仪传感器控制FPGA通过测试 | 航天科工三院304所 | 有效载荷评审 |

| 2012年12月 | 嫦娥三号探测器进行两器正样EMC测试 | 航天五院总体部 | EMC测试 |

| 2013年1月 | 发射嫦娥三号的长三乙火箭开始总装 | 航天科技集团211厂 | 火箭总装 |

| 2013年1月8日 | 嫦娥三号月球探测器启动正样阶段独立评估工作 | 航天科技集团、国防科工局 | 正样评审 |

| 2013年1月 | 大口径天线的航天测控站全面投入应用 | 北京跟踪与通信技术研究所 | 大口径天线投入使用[6] |

| 2013年2月 | 嫦娥三号伽玛关机敏感器在月球着陆环境模拟装置内的模拟试验成功 | 航天五院508所 | 伽玛仪 |

| 2013年3月 | 月球地形地貌相机研制成功 | 科学院光电技术研究所 | 效载荷地形地貌相机正样产品[7] |

| 2013年4月 | 嫦娥三号进入热试验准备阶段 | 航天五院五院总装与环境工程部 | 热试验 |

| 2013年7月 | 嫦娥三号着陆缓冲试验顺利进行 | 航天五院508所 | 着陆缓冲试验 |

| 2013年8月19日 | 嫦娥三号月球探测器正样阶段独立评估圆满结束 | 航天科技集团、国防科工局 | 正样评审完成[8] |

| 2013年8月 | 审议批准了嫦娥三号任务由研制建设阶段转入发射实施阶段 | 国防科工局 | 转入发射阶段 |

| 2013年9月12日 | 嫦娥三号运抵西昌发射场 | 航天五院 | 到达发射场 |

| 2013年10月1日 | 嫦娥三号地面应用系统软件完成测试 | 航天科工三院304所 | 地面应用[9] |

| 2013年10月16日 | 嫦娥三号任务火箭通过出厂评审 | 航天一院 | 火箭评审通过[10] |

| 2013年10月27日 | 嫦娥三号任务运载火箭启程 | 航天一院 | 火箭启运 |

| 2013年11月8日 | 嫦娥三号探测器通过加注暨转场前评审 | 航天科技集团公司 | 探测器加注[11] |

| 2013年11月 | 嫦娥三号顺利转场 | 航天科技集团公司 | 完成转场 |

| 2013年11月 | 嫦娥三号探测器顺利完成扣罩 | 航天科技集团公司 | 嫦娥三号上箭 |

| 2013年11月27日 | 嫦娥三号月球车定名玉兔号 | 航天科技集团公司 | 玉兔号 |

| 2013年11月30日 | 火箭开始常规推进剂加注 | 航天科技集团公司 | 推进剂加注 |

| 2013年12月1日 | 嫦娥三号任务将进入射前工作程序 | 航天科技集团公司 | 进入发射程序 |

着陆减速

GNC系统

月球表面无大气,因此,嫦娥三号无法利用气动减速的方法着陆,只能靠自身推进系统减小约1.7公里每秒的速度,在此过程中探测器还要进行姿态的精确调整,不断减速以便在预定区域安全着陆。为了保证着陆过程可控,研制团队经过反复论证,提出“变推力推进系统”的设计方案,研制出推力可调的7500N变推力发动机,经过多次点火试车和相关试验验证,破解着陆减速的难题。

7500N发动机主要技术指标

真空推力:8250N至1200N

真空比冲:3028N s/kg(309S)

混合比:1.65% ±2%

起动次数:大于30次

工作时间:累计工作时间大于4000S,单次最长工作时间:大于2000S

起动和关机响应:<400ms和<200ms

外形尺寸:830mm*1460mm

结构质量:39kg [12]

着陆缓冲

中国空间技术研究院着陆器GNC(制导导航与控制)系统主任设计师介绍,探测器动力下降过程是一个时间较短、速度变化很大的过程,无法依靠地面实时控制。对此,GNC系统设计了专门的敏感器,进行对月测速、测距和地形识别,确保探测器在着陆段自主制导、导航与控制。

所用设备:自主导航的惯性测量单元(IMU)、激光测距敏感器、微波测距敏感器、微波测速敏感器、光学成像敏感器、激光三维成像敏感器、图像数据处理计算机、水平机动推力器。

避障程序:接近段,悬停段、避障段、缓速下降段。

结论:着陆器自主避障精度优于1.5m。 [13]

月面生存

研制团队充分考虑了月壤物理力学特性对着陆冲击、稳定性的影响以及月尘的理化特性等,采用特殊的材料、设计和工艺,研制出全新的着陆缓冲系统,解决上述难题,确保探测器实施软着陆过程中,在一定姿态范围内不翻倒、不陷落,并为探测器工作提供牢固的支撑。

关键技术

月球表面光照条件变化大,昼夜温差超过300℃,白昼时温度高达150℃,黑夜时温度急剧下降到-180℃。在长达地球14天的昼、夜里,探测器面临着月昼高温下的热排散问题和月夜没有太阳能可利用情况下如何保证温度环境的问题。为了能够应付极端温度条件下的恶劣环境,嫦娥三号采用了全球首创的热控两相流体回路以及此前从未在星上用过的可变热导热管,攻克月面生存的难题。

结构特点

嫦娥-3的整个探测过程中,包括地月转移、环月、软着陆、巡视勘察几个阶段,需要攻克多项关键技术。它与嫦娥-1、2都不一样,是一次性进入距月球100km高的圆轨道。因为能源受到限制,嫦娥-3运行一段时间后变成100km×15km的椭圆轨道。与发射、近月制动、变轨等阶段相比,落月更为关键。着陆是从距月面15km时开始下降,要在短短的几百秒内安全降落到月面预选着陆区,这是一个全新的、也是一个最重要的考验。

这当中的主要技术成就是研制了很多新的敏感器:微波测距、测速敏感器、激光测距敏感器、激光三维成像敏感器和光学成像敏感器,都是为了确保探测器实现安全区着陆。一开始我们在全国招标,有的设备很多的单位想做却做不下来,只好由中国空间技术研究院自己兜底,最后都成功研制出来了,由此也带动了我国很多敏感器的研制工作。

因为月球没有大气层,不能使用降落伞减速,只能是一边降落,一边用变推力发动机把速度降下来。由于在落月过程中嫦娥-3发动机推力变化很大,传统发动机无法达到所需的深度节流能力,所以相关单位专门研制了1500~7500N的变推力发动机,嫦娥-1、2是用490N发动机。7500N是国内最大的变推力发动机,除了用于软着陆,它还用于奔月过程中的轨道修正和进入月球轨道的轨道制动。由于月球表面凹凸不平,为避开大石头和大坑,在距月面约100m时,嫦娥-3能像直升机一样悬停,实现自主避障,这是世界第一。另外,着陆器的4条着陆腿的设计也很重要,每条腿上有2根拉杆缓冲器,没有液压装置,冲击能量全部靠材料吸收,研制中也曾经历了多次断裂,现在成功了,看起来都很简单,过程却是艰辛的,这是完成“落”的问题。

非常可惜的是着陆腿的设计师 陈天智去世了,倒在了工作岗位上。他是从小立志要一心干航天的,三清学子(清华本硕博毕业),日本的博士后,很能干,很优秀。一讲起他,我都是要掉眼泪的。我为他写了副挽联:清华学子,出类拔萃,献身航天事业;大功未成,将星西去,佑我嫦娥落月。他父母收藏了这副挽联,并捎来口信:没有什么其他要求,就是嫦娥-3成功以后,希望体现一下孩子做的工作。我在嫦娥-3成功后,做了些工作,由探月中心颁发了一个证书,体现他在这个工程中所作的贡献。

月球的1天约相当于地球的28天,月夜和月昼各占1/2。在月球上,受光部位的极限温度可达150℃,夜间温度会降到-180℃,有些地区甚至低至-200℃。为解决月球昼夜极端温差的考验,嫦娥-3首次采用了同位素热源以及两相流体回路、可变热导热管、隔热组件、散热面设计、电加热器、低重力环境下机构的重复展开与收拢技术、月尘环境下机构的润滑与密封技术等,以确保探测器系统顺利度过月夜:月夜时断电,同位素热源使温度保持在-20℃以上;月昼时,通过光照自主唤醒工作。这是全球首创的重力驱动热控两相流体回路以及此前从未在星上用过的可变热导热管,需要时将热量导入舱内,不需要时切断传热途径。

嫦娥-3着陆器和玉兔号巡视器的设计寿命分别是1年和3个月。到目前为止,着陆器上的月基天文望远镜等有效载荷及工程参数测量设备工作正常。嫦娥-3月球着陆器已经创造了全世界在月工作的最长纪录,到目前还在工作。

简单说起来,嫦娥-3解决了“落得下去”、“走得起来”,而且寿命很长。 [14]

服役事件

嫦娥三号携带了近紫外月基天文望远镜、极紫外相机,月球车的底部安装一台测月雷达。

五大系统

2013年11月30日,“嫦娥三号”任务发射场区指挥部研究决定,“嫦娥三号”将在12月2日1时30分于西昌卫星发射中心实施发射。 2013年12月2日1时30分,“嫦娥三号”从西昌卫星发射中心成功发射。火箭飞行30多分钟后,器箭分离,“嫦娥三号”顺利进入近地点高度200公里,远地点高度约38万公里的地月转移轨道。“嫦娥三号”奔月飞行约需112小时,在此期间将视情况进行轨道修正,预计探测器将于12月6日飞行至月球附近,实施近月制动,进入100×100公里的环月圆轨道。

按照计划,“嫦娥三号”于12月中旬择机在月球虹湾地区实现软着陆,将开展月表形貌与地质构造调查、月表物质成分和可利用资源调查、地球等离子体层探测和月基光学天文观测等科学探测任务。

探测仪器

运载火箭

探测器系统由中国航天科技集团公司负责,主要任务是研制嫦娥三号 月球探测器。嫦娥三号探测器由着陆器和巡视器(俗称月球车)两器组成。着陆月面后,在测控系统和地面应用系统支持下,探测器携带的有效载荷开展科学探测。 [15]

发射场地

运载火箭系统的主要任务是研制长征三号乙改进型运载火箭,  嫦娥三号探测器(5) 在西昌卫星发射中心,将嫦娥三号探测器直接发射至近地点高度200公里、远地点高度约38万公里的地月转移轨道。 [16]

嫦娥三号探测器(5) 在西昌卫星发射中心,将嫦娥三号探测器直接发射至近地点高度200公里、远地点高度约38万公里的地月转移轨道。 [16]

编号:长征三号乙增强型遥23号

级数:三级火箭

助推器:4个

高度:54.8米

直径:3.25米

起飞重量:459吨

有效载荷:3780公斤(地月转移轨道)

可靠性:0.942 [17]

总设计师:姜杰

测控系统

西昌卫星发射中心承担嫦娥三号发射任务。发射场系统通过  嫦娥三号探测器(3) 适应性改造,具备长征三号乙改进型火箭的测试发射能力。 [18] 时隔40多年首获最清晰月面照片

嫦娥三号探测器(3) 适应性改造,具备长征三号乙改进型火箭的测试发射能力。 [18] 时隔40多年首获最清晰月面照片

自2013年12月14日月面软着陆以来,我国嫦娥三号月球探测器创造了全世界在月工作最长纪录。其拍摄的月面照片不久前首次公布。据悉,这些照片是人类时隔40多年首获最清晰月面照片,其中包含大量科学信息,照片和数据向全球免费开放共享。

地面应用

测控系统的主要任务是运载火箭、探测器在各飞行阶段及  嫦娥三号探测器(5) 探测器在月面工作阶段的测控、轨道测量与确定、月面目标定位以及落月后着陆器和月面巡视器的控制。该系统主要由运载火箭测控网,S频段航天测控网、深空测控网、甚长基线干涉VLBI测轨分系统和国际联网测控站组成。测控系统新建喀什35m、佳木斯66m深空测控站及遥操作系统,首次主用X频段对探测器进行测控。 [19]

嫦娥三号探测器(5) 探测器在月面工作阶段的测控、轨道测量与确定、月面目标定位以及落月后着陆器和月面巡视器的控制。该系统主要由运载火箭测控网,S频段航天测控网、深空测控网、甚长基线干涉VLBI测轨分系统和国际联网测控站组成。测控系统新建喀什35m、佳木斯66m深空测控站及遥操作系统,首次主用X频段对探测器进行测控。 [19]

嫦娥三号地月转移轨道

2013年12月2日01:49:00

半长轴:191038 km

偏心率:0.965512

倾角:28.5 deg

升交点赤经:335.289 deg

近地点幅角:146.92 deg

真近点角:17.6508 deg

目标任务

地面应用系统的主要任务是:根据科学探测任务,研究提出有效 载荷配置需求;制定科学探测计划和有效载荷运行计划,监视着陆器和巡视器有效载荷的运行状态,编制有效载荷控制指令和注入数据,完成有效载荷运行管理;使用北京密云50m和云南昆明40m口径两个地面站并行工作,同时接收着陆器和巡视器的下行探测数据,进行本地储存和备份;对科学探测数据进行处理、解译,组织开展科学应用研究;受探月与航天工程中心委托,管理科学探测数据并按规定分发数据产品。 [20]

工程目标

科学任务

一、突破月面软着陆、月面巡视勘察、深空测控通信与遥操作、深空探测运载火箭发射等关键技术,提升航天技术水平。

二、研制月面软着陆探测器和巡视探测器,建立地面深空站,获得包括 运载火箭、月球探测器、发射场、深空测控站、地面应用等在内的功能模块,具备月面软着陆探测的基本能力。

三、建立月球探测航天工程基本体系,形成重大项目实施的科学有效的工程方法。 [21]

探月过程

一、月表形貌与 地质构造调查。

二、月表物质成分和可利用资源调查。

三、地球 等离子体层探测和月基光学天文观测。 [21]

科研成果

2014年3月14日6时42分,“玉兔号”月球车收到了正常遥测信号,成功的自主唤醒。此前,嫦娥三号着陆器于2014年3月12日15时21分已实现自主唤醒。进入第四月昼工作期后,着陆器和月球车搭载的载荷重新开机,按计划开展有效探测工作。

在此前三个月昼工作期,着陆器工作正常。着陆器上搭载的有效载荷月基天文望远镜、极紫外相机以及工程载荷月尘测量仪完成了既定的探测任务,获得了大量的科学和工程数据。进入新的月昼工作期后,这些载荷将进行长期的有效探测,以获得更多科学数据和探测成果。着陆器已转入长期管理模式。

自2013年12月14日实现月面软着陆以来,“玉兔号”月球车经历了三个月  嫦娥三号探测器夜极低温度考验,迎来了第四个月昼。按照工作计划和相关程序,月球车将转入长期管理模式。月球车此前出现的机构控制异常问题仍未排除,有关方面仍在继续进行故障排查工作。月球车其它功能正常,车上的全景相机、测月雷达等四台有效载荷按计划开展了科学探测。在此后的月昼工作期间,月球车搭载的设备将根据需要在地面控制中心的指挥控制下开展后续探测工作。

嫦娥三号探测器夜极低温度考验,迎来了第四个月昼。按照工作计划和相关程序,月球车将转入长期管理模式。月球车此前出现的机构控制异常问题仍未排除,有关方面仍在继续进行故障排查工作。月球车其它功能正常,车上的全景相机、测月雷达等四台有效载荷按计划开展了科学探测。在此后的月昼工作期间,月球车搭载的设备将根据需要在地面控制中心的指挥控制下开展后续探测工作。

嫦娥三号着陆器和“玉兔号”月球车在三个月昼工作期间,圆满完成了工程任务,获取了大量工程数据和科学数据,为今后月球探测和科学研究打下了坚实基础。

2014年1月25日凌晨,嫦娥三号月球车进入第二次月夜休眠。但在休眠前,受 复杂月面环境的影响,月球车的机构控制出现异常。2014年2月10日,第一次玉兔号唤醒失败。2014年2月12日夜,玉兔号月球车已全面 苏醒,状态趋于好转,但是出现问题的“机构”仍然有待进一步恢复。 [22]

2014年12月14日21时14分,嫦娥三号登陆月球已满一周年,北京航天飞控中心也实现了精心护航嫦娥三号着陆器月面安全工作一年的预定工程目标。 [23]

2016年1月5日上午,国防科工局正式发布国际天文学联合会批准的嫦娥三号探测器着陆点周边区域命名为“广寒宫”,附近三个撞击坑分别命名为“紫微”、“天市”、“太微” 。此次成功命名,是以中国元素命名的月球地理实体达到22个。

2016年2月,国家天文台对外发布了“嫦娥3号”在月面拍摄的全部图像数据,其中包括数以千计此前从未被公开过的高清真彩色月面图像。

2016年2月18日14时32分,设计寿命1年的嫦娥三号着陆器成功自主唤醒,已在月面运行管理797天,超期服役14个月,月基天文望远镜等有效载荷及工程参数测量设备工作正常。

2016年4月,嫦娥三号和玉兔月球车拍摄的迄今为止最清晰的月面高分辨率全彩照片首次公布,让全世界看到了一个真实的月球,也给全世界科学家研究月球提供了第一手资料。  嫦娥三号探测器(2)

嫦娥三号探测器(2)

2016年8月4日,在超负荷工作19个月之后,嫦娥三号探测器正式退役,停止了长达31个月的工作。 [24]

2017年1月9日,嫦娥三号工程获国家科学技术进步奖一等奖。

型号演变

完成首幅月球地质剖面图

为了更好了解月球,“嫦娥三号”首次使用了一台新研制的测月雷达,利用它“嫦娥三号”完成了首幅月球地质剖面图,展现了月球表面以下330米深度的地质结构特征和演化过程,并发现了一种全新的岩石——月球玄武岩。通过这些数据,可以了解月球从形成到现在的演变历史。

完成首次天体普查

在观测太空方面,“嫦娥三号”上首次使用了一台光学望远镜,它就像是“嫦娥三号”着陆器的一双眼睛。由于月球没有大气层,相当于一个没有云层的“透明”球体,所以在抬头仰望太空的时候,就不会受到云层的干扰。这样一来,就可以把“目光”投向任何一片天空。

此外,由于月球转动周期相对较慢,为观测同一个天体的变化情况提供了便利。于是科学家利用月基光学望远镜,给月球北极上方区域的天体做了一次科学普查。

中科院国家天文台研究员 魏建彦表示,这相当于人类的人口普查一样,它是人类历史上在紫外波段的第一次“巡天”。以后,天文学家在历史上可以不断用它做对比研究。 [25]

首次证明月球没有水

长期以来,人们一直好奇月球上到底有没有水。对于这个问题,月基光学望远镜给出的答案是:没有。

中科院国家天文台研究员魏建彦称:“我们测量了月球地表层以上水的含量,得到了有史以来最低的一个测量值,这个测量值符合预期。”这是首次明确证明月球上没有水。

首次获得地球等离子体层图像

“嫦娥三号”的另一个重要任务,就是观察它的故乡——地球。在地球周围有几道天然屏障,其中第一个就是等离子体层,它可以延伸到地球表面以外四万公里左右。着陆器上安装的全球首个极紫外相机,就是专门用来观测等离子体层变化的设备。

太阳风暴形成的巨大脉冲,会对围绕地球运转的人造天体,比如导航卫星、通信卫星等的通信功能造成严重破坏。将等离子体层变化作为监测太阳风暴的风向标,这是“嫦娥三号”独有的本领。目前极紫外相机已获取了1300多幅地球等离子体层图像数据。为空间天气预报提供了大量依据,保障了地面通讯,以及地面与航天器之间的通讯安全。 [25]

总体评价

| 型号 | 介绍 |

|---|---|

| 嫦娥一号 | 月球探测器于2007年10月24日在西昌卫星发射中心发射,并且在11月5日进入绕月轨道。这艘太空船一直工作到2009年3月1日,才脱离轨道并且撞击到月球表面。在轨有效探测16个月,顺利完成第一期环球绕月探测任务。嫦娥1号收集到的资料被用来建立非常精确和高解析的完整立体月面图。 |

| 嫦娥二号 | 它的姊妹月球探测船嫦娥二号在2010年10月1日发射,在100公里高的绕月 轨道上进行研究,为嫦娥三号的软着陆作准备。嫦娥2号类似于嫦娥1号,但做了些改进,包括解析力更好,达到1米的相机。 |

| 嫦娥三号 | “嫦娥三号”探测器和“长征三号乙”运载火箭均由中国航天科技集团公司负责研制。与发射“嫦娥二号”卫星火箭相比,用于此次发射的火箭进行了多项技术状态更改,突破了多项关键技术,进一步提高了可靠性和安全性。此次任务是长征系列运载火箭的第186次发射。2017年前后开展探月工程第三期任务,主要实现月球表面软着陆并采样返回。 |

词条图册

| 型号 | 介绍 |

|---|---|

| 嫦娥一号 | 月球探测器于2007年10月24日在西昌卫星发射中心发射,并且在11月5日进入绕月轨道。这艘太空船一直工作到2009年3月1日,才脱离轨道并且撞击到月球表面。在轨有效探测16个月,顺利完成第一期环球绕月探测任务。嫦娥1号收集到的资料被用来建立非常精确和高解析的完整立体月面图。 |

| 嫦娥二号 | 它的姊妹月球探测船嫦娥二号在2010年10月1日发射,在100公里高的绕月 轨道上进行研究,为嫦娥三号的软着陆作准备。嫦娥2号类似于嫦娥1号,但做了些改进,包括解析力更好,达到1米的相机。 |

| 嫦娥三号 | “嫦娥三号”探测器和“长征三号乙”运载火箭均由中国航天科技集团公司负责研制。与发射“嫦娥二号”卫星火箭相比,用于此次发射的火箭进行了多项技术状态更改,突破了多项关键技术,进一步提高了可靠性和安全性。此次任务是长征系列运载火箭的第186次发射。2017年前后开展探月工程第三期任务,主要实现月球表面软着陆并采样返回。 |

-

广州地铁三号线盾构隧道工程施工技术研究

2025-11-02 22:16:59 查看详情 -

北斗三号系统收官卫星

2025-11-02 22:16:59 查看详情 -

北斗三号全球卫星导航系统

2025-11-02 22:16:59 查看详情 -

苏拉威西三号转向发动机

2025-11-02 22:16:59 查看详情

求购

求购