- 行星指数

行星指数

定义

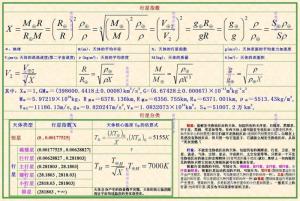

行星指数X:用来表征行星场势强弱的参数。

天体的万有引力场势U=-GM/R,则:

X=【-GM(地球)/R(地球)】∕【-GM(天体)/R(天体)】

之所以用U(地球)/U(天体)定义X,而不是用更为常规的U(天体)/U(地球),是为了尽量避开比1小的数,为表征行星带来方便。

应用

对天体进行分类

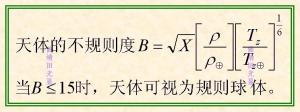

对天体进行分类行星指数越大的天体,其体积、质量、引力和内热就越小,形态就越不规则,显得奇形怪状;行星指数越小的天体,其体积、质量、引力和内热就越大,形态就越规则,呈现为球体或椭球体。

对天体进行分类行星指数越大的天体,其体积、质量、引力和内热就越小,形态就越不规则,显得奇形怪状;行星指数越小的天体,其体积、质量、引力和内热就越大,形态就越规则,呈现为球体或椭球体。

借助行星指数可以划分出行星与恒星,并能进一步细化行星分类,但却不能细化恒星分类,因为恒星的演化过程往往伴随着激烈的质量和体积的改变。

行星细分出小行星与陨星,这即是理论所需,也是实情所需。陨星的直径一般小于28公里,其轨道近乎混沌,极易受大天体左右,而与之相撞。相比而言,小行星的运转则较为稳定。

估算行星中心温度

TH=TH⊕/sqrt(X)

一般可以借助行星指数较为准确地估计出巨行星、主行星、矮行星和小行星的天体核心温度。但其它类型的天体套用此公式则明显不适用。

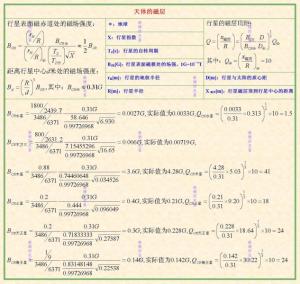

估算行星的磁场强度

由左图可知:凡是自转得太慢的天体、个头太小(行星指数太大)的天体都不可能产生明显成形的磁场。目.前太阳系中有明显磁场的天体有:太阳、木星、土星、海王星、天王星、地球、水星和木卫三。

由左图可知:凡是自转得太慢的天体、个头太小(行星指数太大)的天体都不可能产生明显成形的磁场。目.前太阳系中有明显磁场的天体有:太阳、木星、土星、海王星、天王星、地球、水星和木卫三。

估算行星的磁层顶距和磁鞘距

磁层顶的内部区域可以认为只受到行星本体磁场控制,不受太阳风和行星际磁场的影响。当(磁层顶距/行星半径)≤1时,行星表面将受到恒星风的肆虐和清洗,此时的行星虽有磁场存在,但已经起不到屏蔽星风和保护星表的作用,可以认为该行星没有磁层。

磁鞘顶处行星磁场压与该处太阳风压相等,形成弓激波。磁鞘距大于磁层顶距。磁鞘距的估算式只需把磁层顶距估算式中的Q地=10换成(地磁鞘距/地球半径)=13.5即可。

磁层顶距和磁鞘距均针对行星的向阳面而言的,两者均会随行星与所绕行恒星的距离变化而变化。

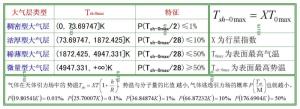

推断天体的大气层类型和不规则度

(1)、天体的个头不管有多小,在它的周围都会或多或少附集着一些气体、尘埃或等离子体,绝对没有大气的天体是不存在的。

(1)、天体的个头不管有多小,在它的周围都会或多或少附集着一些气体、尘埃或等离子体,绝对没有大气的天体是不存在的。

(2)、在3K~6600K的温度范围内,恒星和褐矮星的大气层属于稠密型;巨行星的大气层属于稠密型或浓厚型;主行星的大气层属于四种类型中的任何一种;矮行星的大气层属于浓厚型、稀薄型或者微量型;小行星和陨星的大气层属于微量型。

(3)、“Tsh-0max较小”只是“天体大气层较厚”的必要不充分条件。“地质运动的活跃程度”、“大气组分的熔沸点和水溶性”、“是否有“气海”形成”、“是否有水圈或生物圈”等等诸多因素都会影响天体的大气厚度。火星和木卫三由于地质不够活跃,除气效应不强,因此大气厚度偏低;相反,金星和海卫一由于地质较为活跃,因此大气厚度偏高。由于二氧化硫的熔点较低,因此木卫一大气中二氧化硫含量较小。由于二氧化碳的水溶性较大,因此地球原始大气中的二氧化碳大量溶解于海水,被金属离子和生物慢慢固化下来,地球的大气压力和密度才得以降低,演变成为这个样子;相反,金星由于没能形成海洋,因此二氧化碳大量聚集于空中,大气非常稠密。金星和土卫六由于自转较慢,形成了“气海”,因此大气厚度较为偏高;相反,木卫三由于自转较快(比土卫六快2.23倍),未能形成“气海”,因此大气厚度偏低。

(4)、天体的引力场只是提供了一个大气分子逗留的场所,至于这家“旅馆”里是否居住着“气体分子”或者是否住满了“气体分子”以及这些形形色色、秉性各异的“旅客”到底各自会住多久,除了跟“旅馆”的星级指标“势温”有关外,一般还跟“行星旅馆”的公转半径,公转离心率,卫星大小数量和远近,周边宇宙环境,自转快慢,自身表面特征,气体分子的大小和理化特性等等因素有关。

(4)、天体的引力场只是提供了一个大气分子逗留的场所,至于这家“旅馆”里是否居住着“气体分子”或者是否住满了“气体分子”以及这些形形色色、秉性各异的“旅客”到底各自会住多久,除了跟“旅馆”的星级指标“势温”有关外,一般还跟“行星旅馆”的公转半径,公转离心率,卫星大小数量和远近,周边宇宙环境,自转快慢,自身表面特征,气体分子的大小和理化特性等等因素有关。

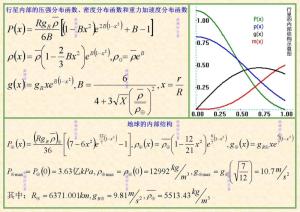

推断天体的内部结构

下图中的天体内部结构模型只适用于具有固体或者液体表面的天体,像木、土、海、天等气体行星或者恒星就明显不适用。

下图中的天体内部结构模型只适用于具有固体或者液体表面的天体,像木、土、海、天等气体行星或者恒星就明显不适用。

太阳系90个大天体的行星指数列表

太阳系大天体行星指数一览表

太阳系大天体行星指数一览表

-

截断二进制指数退避算法

2025-09-28 12:16:39 查看详情 -

XZW系列行星锥轮无级变速器

2025-09-28 12:16:39 查看详情 -

EG精密级行星式减速机

2025-09-28 12:16:39 查看详情 -

YNGW系列行星减速机

2025-09-28 12:16:39 查看详情 -

FLENDER行星减速机系列

2025-09-28 12:16:39 查看详情

求购

求购