- 白溪村

白溪村

行政管辖

白溪村辖白溪、南头浜、殷家浜、东浜村、周家、小陆家、戴家浜、河上等9个自然村26个生产队。村委会驻地白溪。原属于后漾乡,后归于雉城镇,后撤镇改街道又归属太湖街道。2008年有659户、2408人,人均收入达到38480

白溪村辖白溪、南头浜、殷家浜、东浜村、周家、小陆家、戴家浜、河上等9个自然村26个生产队。村委会驻地白溪。原属于后漾乡,后归于雉城镇,后撤镇改街道又归属太湖街道。2008年有659户、2408人,人均收入达到38480

主要产业

白溪村有104国道南北贯通村区,暂新的柏油路与各自然村相通,西有塘港,水陆畅通,属浙北平原区。常年以生产稻麦、油菜为主,蚕桑、渔业、水果为辅。70年代为长兴县"丰产方"、"吨粮田"的样板,近几年粮食总产年平均2000余吨。村民都利用门前屋后菜地,培植瓜果等苗,作为商品送到千家万户,这是白溪村民发展第三产业的一大优势。白溪村历史上有繁育蔬果秧苗的传统。长兴有"苗源出白溪"之说,人称白溪为"苗源村"。不管任何季节,遍村有蔬果菜秧苗。一座座塑料暖房,秋冬早春皆是,门前屋后、田头地角呈现出一片苗圃景象。家家户户,一年四季套种,季季相衔接。一般农户种植得法,二三分地的年收入四五千元,小户也有几百上千。白溪人说:"城市要解决菜篮子,我们管好菜园子;小中得益,方便一家一户。"一到种植季节,白溪人挑箩带框上街头、村头、田头,送货上门。据统计,白溪年生产各种菜苗上千万棵,扎根千家万户。如江苏宜兴的丁山、张渚、?湖、大港及长兴的和平、煤山、李家巷等地,都有白溪的秧苗出现。苗圃成了白溪人的“聚宝盆”,成为白溪优化农业唯一的家庭副业项目。白溪人为了不使品种老化,从季节、品种、播种方法、管理措施等方面,不断改革,保持市场上有竞争力,特别是在栽培上实行科学化,生产逐步趋向专业化。

白溪村有104国道南北贯通村区,暂新的柏油路与各自然村相通,西有塘港,水陆畅通,属浙北平原区。常年以生产稻麦、油菜为主,蚕桑、渔业、水果为辅。70年代为长兴县"丰产方"、"吨粮田"的样板,近几年粮食总产年平均2000余吨。村民都利用门前屋后菜地,培植瓜果等苗,作为商品送到千家万户,这是白溪村民发展第三产业的一大优势。白溪村历史上有繁育蔬果秧苗的传统。长兴有"苗源出白溪"之说,人称白溪为"苗源村"。不管任何季节,遍村有蔬果菜秧苗。一座座塑料暖房,秋冬早春皆是,门前屋后、田头地角呈现出一片苗圃景象。家家户户,一年四季套种,季季相衔接。一般农户种植得法,二三分地的年收入四五千元,小户也有几百上千。白溪人说:"城市要解决菜篮子,我们管好菜园子;小中得益,方便一家一户。"一到种植季节,白溪人挑箩带框上街头、村头、田头,送货上门。据统计,白溪年生产各种菜苗上千万棵,扎根千家万户。如江苏宜兴的丁山、张渚、?湖、大港及长兴的和平、煤山、李家巷等地,都有白溪的秧苗出现。苗圃成了白溪人的“聚宝盆”,成为白溪优化农业唯一的家庭副业项目。白溪人为了不使品种老化,从季节、品种、播种方法、管理措施等方面,不断改革,保持市场上有竞争力,特别是在栽培上实行科学化,生产逐步趋向专业化。

在最近几年长兴县政府的改革下,白溪村由农改居,逐步的转向工业建设,白溪村部分村拆迁,分别建立工厂,企业,写字楼,酒店等等。白溪村在2010年集体资产达到1.26亿人民币,全村平均收入达到8万人民币。

发展成果

改革开放使白溪人价值观念发生变化,不再满足于日出而作,脸朝黄土背朝天的生活,出现了象朱纪根、陆阿文、臧满英等村民,闯商场,走经商办企业的路子。朱纪根,当上了县民政工业公司的经理。他独具慧眼,有企业家的胆略,填平杨家塘,兴建学校;招商接线,引进资金、人才,搞活了长兴与白溪的经济网络。陆阿文原是白溪皮件厂的一名普通工人,现任后漾乡制革厂厂长。制革厂生产的皮件产品已进入国际市场,并在深圳有了自已的"窗口"。他和妻子臧满英,都成了办企业的能人。臧满英在浙江工学院读了二年书,在乡村工业中掌握加工技术,她设计的皮件产品销往日本、香港,和丈夫陆阿文在深圳开了一家40多人的皮件加工厂,自己经销,并站稳了脚跟。《人民日报》(海外版)、《浙江日报》报道了臧满英"农村妇女闯特区"的事迹。还有朱纪昌的沙发,高复生的皮包,在长兴也小有名气。1990年,白溪村工农业总产值达250万元,人均纯收入突破1000元,60%以上的户住进新楼房。村级经济不断巩固,现有固定资产36万元。村办企业有蓄电池厂、纸袋厂、葡萄场、鱼业场、104国道停车场、饭店。

改革开放使白溪人价值观念发生变化,不再满足于日出而作,脸朝黄土背朝天的生活,出现了象朱纪根、陆阿文、臧满英等村民,闯商场,走经商办企业的路子。朱纪根,当上了县民政工业公司的经理。他独具慧眼,有企业家的胆略,填平杨家塘,兴建学校;招商接线,引进资金、人才,搞活了长兴与白溪的经济网络。陆阿文原是白溪皮件厂的一名普通工人,现任后漾乡制革厂厂长。制革厂生产的皮件产品已进入国际市场,并在深圳有了自已的"窗口"。他和妻子臧满英,都成了办企业的能人。臧满英在浙江工学院读了二年书,在乡村工业中掌握加工技术,她设计的皮件产品销往日本、香港,和丈夫陆阿文在深圳开了一家40多人的皮件加工厂,自己经销,并站稳了脚跟。《人民日报》(海外版)、《浙江日报》报道了臧满英"农村妇女闯特区"的事迹。还有朱纪昌的沙发,高复生的皮包,在长兴也小有名气。1990年,白溪村工农业总产值达250万元,人均纯收入突破1000元,60%以上的户住进新楼房。村级经济不断巩固,现有固定资产36万元。村办企业有蓄电池厂、纸袋厂、葡萄场、鱼业场、104国道停车场、饭店。

名胜古迹

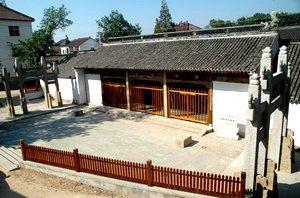

白溪村的名胜古迹有圣旨庙、圣旨桥、朱家祠堂(原名白溪画庄)。圣旨庙、圣旨桥在毛家浜,现为村文化中心,学校、村办公室驻地。据传,长兴下箬人南朝陈武帝(霸先),未做官时,一天在此干完农活后休息,梦见一老人走来,对他说,你当大贵。当陈霸先当了陈朝皇帝后,回忆起梦里老人的话,便下圣旨,在此建庙、造桥,以纪念这位老人。现圣旨庙已圮,遗址尚存;圣旨桥为三孔石桥,现保存良好。圣旨庙原地名为陈家浜,系陈氏所居。清咸丰年间,太平军占领陈家浜,并在这里住了一段时间。因当地人称太平军为"长毛",故后来把陈家浜改名为"毛家浜"。朱家祠堂为明末隐士朱升所建,名白溪画庄,系歇山顶砖木结构,形似北京大和殿。内有木柱4根。大殿与两面廊屋基本完好。祠堂前面,原有一对大石狮,高围2*1.5米,为县内罕见之物,毁于"文化大革命"之中。朱升世居白溪,8岁能文,9岁补诸生,时明怀宗(崇祯)需才,亟命大司成合,较国学12000人,只拔朱升等6人。后有人阻挠而放归乡里,过隐居生活.朱升论古有独到见解,尤工书法,钟王笔意,筑白溪画庄,隐居教授,卒年66岁。善谋略,多远见,博学多才。且是研究茶叶的专家,著有《茶谱》四卷、《最乐堂》诗文三集等。

取得成绩

白溪人勤劳俭朴,在历任党支部书记朱阿清、朱景荣、陈粉林等带领下,村貌日益改变。1992年,村里投入10万多元,改造了2000米长的低压线路。是年冬投入5万多元,拆建村办小学,建造8间240多平方米。又投资5000多元,改造了从白溪到殷家南头浜道路3000米,可通面包车和工具车。调整农业产业结构,种植巨峰葡萄39亩,水面放养珍珠蚌20多万只。在104国道旁新建饭店、停车场7家。

-

绩溪县华阳镇郎家溪村

2025-11-03 18:17:37 查看详情

求购

求购