- 荆棘之城

荆棘之城

内容简介

在伦敦郊区的一个大庄园内,居住着李里先生和他的外甥女莫德,李里先生性格乖戾,驱使莫德终日在图书室里整理和朗读藏书。可怜的姑娘从小到大都未踏出过庄园一步,过着暗无天日的生活。某日,一位陌生人的闯入给莫德干涸已久的心灵带来生机,他就是来教莫德画画的瑞斯佛,可天知道,瑞斯佛的真实身份竟然是一个贼,他听说莫德有4万英镑的嫁妆,便想出骗婚这条生财之道。

为了确保成功,瑞弗士又找来盗窃团伙里的苏打下手,经过安排,苏成为莫德的贴身女仆。在一步步精心策划下,事情如瑞佛士所期望的方向发展,他不知道的是,莫德和苏之间竟产生了真挚的爱情。苏越来越内疚自责,看到莫德即将被送入疯人院,苏心碎欲绝。

可事情很快急转直下,原来一切都非苏想像的那般简单,十几年前就开始精心酿造的大阴谋在等待所有的人,一个晴天霹雳般的真相已呼之欲出。[1]

作品目录

第一部 命运之钥

第二部 爱恨情转

第三部 真相大白

作者介绍

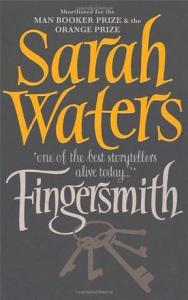

作者像萨拉·沃特斯(Sarah Waters) 英国现代备受瞩目的作家,1966年出生于英国 威尔士,现居南伦敦。

作者像萨拉·沃特斯(Sarah Waters) 英国现代备受瞩目的作家,1966年出生于英国 威尔士,现居南伦敦。

沃特丝在肯特大学和兰凯斯特大学学习英国文学,之后在书店和图书馆工作了一段时间,随后她又返回大学继续研究生深造。她曾获得英国文学博士学位,她的研究领域是女同性恋和男同性恋历史小说,曾在许多刊物上发表关于性别、性和历史的文章。当沃斯特在撰写博士论文时,她对19世纪的伦敦生活产生了浓厚的兴趣,并开始撰写小说。她的前三部小说,Tipping the Velvet 《南茜情史》、Affinity 《吸引力》、Fingersmith《指匠情挑》使她获得了主流评论家和男女同性恋新闻界的高度赞扬,并前后被改编成电影。[3]

曾被Granta杂志选为“20位当代最好的英语作家”之一(2003),并获得数项文学奖项,如英国 《星期日泰晤士报》的“年度 青年作家奖”(2000)、“年度英语作家奖”(2003)、“CWA历史 犯罪小说匕首奖”(2002)、入围“柑橘奖”(2002,2006)、“ 布克奖”(2002,2006,2009)等等,被认为是现今最好的小说家之一。[1]

相关书评

媒体评论

气氛紧张、步调完美、节奏巧妙,令人惊奇的罕见佳作。——《周日邮报》

漫长、黑暗、扭曲又令人满足;绝佳的作品,令人难忘的经验。——《曼彻斯特卫报》

完美无瑕的风格与令人愉悦的想象本领,如蛛网般结构繁复。——《每日电讯报》

天衣无缝的情节布局。——《观察家日报》

一旦打开就无法合上的书。——《英国时报》

作品点评

2003年英文版封面萨拉· 沃特斯的新书《荆棘之城》,节奏轻快,空灵跳跃,像 舞步般流畅,读来欲罢不能。这是承自 简·奥斯丁和 勃朗特姐妹的英文传统。这世上的文字之美有很多种, 《盲刺客》的繁复,《耶鲁撒冷之鸽》歌谣般的婉转感叹,《人们叫我动物》如月光下寒刃的凌厉。现在又要再加上《荆棘之城》。这是 独舞般的萨拉, 喃喃自语的萨拉。

2003年英文版封面萨拉· 沃特斯的新书《荆棘之城》,节奏轻快,空灵跳跃,像 舞步般流畅,读来欲罢不能。这是承自 简·奥斯丁和 勃朗特姐妹的英文传统。这世上的文字之美有很多种, 《盲刺客》的繁复,《耶鲁撒冷之鸽》歌谣般的婉转感叹,《人们叫我动物》如月光下寒刃的凌厉。现在又要再加上《荆棘之城》。这是 独舞般的萨拉, 喃喃自语的萨拉。

在来自 《简爱》和 《呼啸山庄》一样阴沉、冷峻的英国乡间城堡之中,在如同 《雾都孤儿》一般的阴谋迷雾和身世谜团下,萨拉以欺骗、罪恶、暧昧的恋情为表象,向我们讲述 六面体的爱情故事。很少有人能在一本书里, 如此这般将爱情的方方面面一网打尽。

在故事开端,主人公苏爱上了 莫德,但并没有意识到,自己爱上的是一个幻象。在爱情的最初阶段,几乎人人都会将所爱的对象 理想化、完美化。情到深处,甚至会有令人膜拜的冲动。 张爱玲会倾诉:面对你,我便低到了尘埃里。而 简爱会抒情:我将上帝的 造物当作了太阳,并且因此看不见上帝的光芒了。是我们自己,亲手给他加上了光环,推他上了神坛。从这种状态中脱离出来的人,往往会大呼上当。其实,他的本质从未变过,改变的只是我们自己的眼光。尽管如此,这仍是爱情当中最美丽、也最不能持久的一面。

这就是爱情的“理想面”。此外,《荆棘之城》还讲述了爱情的“治愈面”、“双子面”、“混同面”、“欲望面”、“阴暗面”。其中爱情的“阴暗面”读来尤为惊心动魄。

既然爱情有着盲目地将对方理想化的一面,那么,每份爱情都像阴谋,有不得不面对真相的那一刻。一开始苏以为莫德纯洁无知,需要加以保护。后来,光环退去,才知道莫德曾经是、现在仍然是 色情小说专家,并且在靠写这些小说度日。这让彼此之间唯一美好的夜晚也变成了一场诱骗,就像莫德白净额头上的 墨水渍。

这对苏,对所有的爱情来说都是一场巨大考验。爱情的链条在火焰的炙烤中不但没有断裂,反而是得到了加强和深入。 苏和莫德来到了爱情中更深层次的阶段:了解对方真实的样子,并且接受,同时以完全真实的姿态为对方所接受、珍惜、喜爱。“对方闭上了双眼,脸颊比珍珠还要光滑,还要温暖……那 额角的污迹还很黑,但我觉得,其实那只不过是墨水。”苏依旧了解并且肯定莫德本身的价值,虽然遭到损毁和玷污,但一点墨水并不会影响到珍珠的本质。这同样需要一颗强大、包容、 勇敢的心。于是在故事结尾,阴谋、罪恶、财富造成的谜团一一散去,关于各自身份的疑惑也 尘埃落定,而爱情依旧 熠熠生辉。“莫德把 油灯放在地板上,摊平 稿纸,把要写的故事一个字一个字念给苏听。”

荣誉记录

2002年 “柑橘奖”和“布克奖”(提名)[1]

出版信息

- 英文版

- 书名:Fingersmith

- 作者: Sarah Waters

- 出版社: Virago Press

- 译者: 指匠情挑

- 出版年: 2003

- 页数: 560

- 定价: GBP 8.99

- 装帧: Paperback

- ISBN: 9781860498831[2]

- 中文版

- 中文名:荆棘之城

- 原作名: Fingersmith

- 作者: [英]萨拉·沃特斯

- 出版社: 百花洲文艺出版社

- 原作名: Fingersmith

- 译者: 林玉葳

- 出版年: 2009-11

- 页数: 552

- 定价: 32.00元

- 装帧: 平装

- 丛书: 萨拉·沃特斯作品

- ISBN: 9787807428596[1]

衍生作品

电影海报片名:指匠情挑

电影海报片名:指匠情挑

导演: 艾斯林·沃什

编剧: Sarah Waters / Peter Ransley

主演: 伊莲·卡西迪 / 莎莉·霍金斯 / 伊梅尔达·斯汤顿 /鲁珀特·伊文斯

类型: 剧情 / 爱情 / 犯罪 / 同性

制片国家/地区: 英国

语言: 英语

首播日期: 2005-03-27

集数: 3

单集片长: 60分钟

IMDb链接: tt0423651[4]

图书摘录

- 第一章

在那段日子里,我的名字是苏珊·崔妮德,大家都叫我苏。我知道自己几岁,却不知道自己出生在哪一天,所以我都在圣诞节庆祝生日。

我是个孤儿。我知道母亲已经死了。我从没见过她,她对我而言也毫无意义,我宁可当萨克比太太的女儿。父亲呢?我有易卜斯先生,他在泰晤士河旁镇子的兰特街上,开了一家锁匠铺。

我第一次思考自己的真实身份,起因于一件往事。

有一个叫弗洛拉的女孩,付了萨克比太太一点钱,带我去戏院乞讨。他们喜欢带我乞讨,因为我的头发很漂亮,就和弗洛拉一样,所以我们俩能很轻易地扮成一对姐妹;如果我没有记错,那天她带我去的是圣乔治马戏团,演出的剧目是《雾都孤儿》。

我的印象很深刻,因为表演太糟了。我还记得座位上层的棚子和后座的水滴,有一个喝醉的女人死命抓住我衣服上的缎带不放,明亮、摇曳的灯光把舞台照得惨白,我耳边充满了演员的咆哮和观众的尖叫;有一个演员戴着红色假发和胡腮跳来跳去,我还以为他是一只穿着外套的猴子!

一只红眼睛的恶犬在场中狂吠,最糟糕的是狗主人——比尔·席克斯,一个吃软饭的家伙。他拿棍子打南茜时,前排的观众都站了起来,有人把靴子丢到舞台上。

我旁边的女人喊道:“喂!你这个畜生!恶棍!四十个你这样的蠢货都配不上她!”

我不知道是什么让整个剧院显得如此疯狂,也许是因为所有的人都站了起来,或者是因为那个尖叫的女人,我害怕极了,南茜脸色苍白,昏倒在比尔?席克斯脚边。我以为我们都会被杀掉。我惊恐地尖叫,弗洛拉没法安慰我。

后来,我旁边的那个女人抱住了我,对我微笑着,我叫得更大声了!弗洛拉开始哭泣,毕竟她也才只有十二三岁!

弗洛拉带我回家时,萨克比太太掴了她一巴掌。

萨克比太太说:“你竟然带苏去那种地方,你到底在想什么?你应该好好看着她啊!我只不过将我的宝贝借给你一会儿,你就害她尖叫成这样,脸都青了!你到底想玩什么把戏?”

萨克比太太把我抱在膝上,我又哭了。她安慰道:“好啦!我的小乖乖。”

弗洛拉沉默地站在旁边,拉了一撮头发盖住她绯红的脸颊;萨克比太太盛怒时就像个恶魔,她瞪着弗洛拉,在地毯上蹭着拖鞋,还不断摇晃椅子。她坐在她的个人专座上——一把很棒的、吱吱作响的木头椅子。她来回摇动着,盯着弗洛拉,穿着拖鞋的脚在地毯上有节奏敲打着,她把一只手放在我颤抖的背上。

然后,她平静地对弗洛拉说:“我知道你在耍什么诡计。”她能看穿每个人的诡计,“你拿到了什么?很多手绢吗?还是淑女的钱包?”

弗洛拉把一撮头发拉到嘴边咬着,“一个钱包。”过了一会儿又说:“还有一瓶香水。”

萨克比太太伸出手,“给我看看。”

弗洛拉阴沉着脸,将手伸进裙腰间的破洞,你能想象我有多惊讶吗?因为那个破洞不再是破洞,反而变成缝在里面的丝质口袋;弗洛拉拿出一个黑布包,和一只瓶塞上缀有银链的瓶子,布包里有三分钱和半颗豆蔻籽,也许是从醉妇身上偷来的。瓶塞拿掉后散发出玫瑰香味,萨克比太太使劲地嗅着。

她说:“好一个穷酸的钱包,不是吗?”

弗洛拉甩甩头,看着我说:“本来我可以到手更多。苏突然跳起来,坏了我的事。”

萨克比太太倾身又给她一巴掌,“如果我早知道你要干这种勾当,你根本一毛都拿不到!我警告你,别想找这个小娃儿当扒手,你可以找其他的孩子,就是不能找苏,听到没有?”

弗洛拉虽然很生气,但还是答应了。萨克比太太说:“很好,把你的口袋扣好,留下钱包,不然我要告诉你妈,就说她女儿和男人鬼混。”

后来萨克比太太带我上床,她先用手摩擦床单,把它弄暖,又弯腰对我的手指呵气,帮我取暖。在她所有孩子里,只有我能享受这种待遇。

她说:“你现在不怕了吧?苏。”

但我还是很怕,怕那个皮条客会找到我,拿他的拐杖打我。萨克比太太对那个皮条客的事已有耳闻,她说那人不过是个虚张声势的家伙,“就是那个比尔?席克斯吧?没关系,他是克勒肯威尔 人,在这里没什么势力,这的男人都很冷酷无情。”

“但是萨克比太太,你没看到可怜的南茜,你没看见他是怎么把她打倒在地,然后杀死她!”

萨克比太太说:“杀死她?你是说南茜吗?没这回事,一小时前她还来过这里呢!她只是脸上挨了几拳。她现在烫了个不一样的发型,几乎看不出她被打过。”

“真的?那他还会再打南茜吗?”

萨克比太太告诉我,南茜后来终于苏醒过来,彻底离开了比尔?席克斯。她从前遇到过一位瓦坪 的好小伙,现在两人共同经营一间卖老鼠糖 和香烟的小店铺。

萨克比太太拨起我的长发,轻轻在枕头上抚平。我说过,我那时头发非常漂亮——虽然长大后变成了平凡的褐色。萨克比太太总是用姜帮我洗头,再把我的头发梳得光滑无比——这会儿,她把我的头发弄顺,挑起一绺儿放在唇边,“弗洛拉如果还想带你去扒东西,你就来告诉我,知道吗?”

我说:“我知道。”

“好孩子!”她说完便离开了。她带走蜡烛,将门半敞,街灯照亮了挂在窗边的蕾丝上衣。这里从不会太黑暗或太寂静,楼上常有男女来过夜,他们大声嘻笑、踏地板、掷钱币,有时还会跳舞。隔壁住着易卜斯先生的妹妹,她是一个常年卧床不起的女人,常常尖叫着从噩梦中惊醒。

这整间房子从上到下都摆放着摇篮,好像数瓶腌渍海鱼的盐罐——这里是萨克比太太抚养小孩子的地方。夜里,这些孩子会突然呜咽或哭泣,任何一点动静都能让他们醒来;这时,萨克比太太会到他们身边,用银汤匙从瓶里舀一点酒喂他们喝。我能清楚听见银汤匙碰撞玻璃杯的叮当声。

那天夜里,楼上的房间似乎一直空着,易卜斯先生的妹妹整夜都很安静,孩子们睡得很沉,我习惯了嘈杂,反而醒着。我躺在床上,想起了残忍的比尔?席克斯,想起躺在他脚下死去的南茜;不远处的住家传来男人的咒骂声,教堂的报时钟声诡异地回荡在起风的街道,我真想知道,弗洛拉被打的脸颊还疼不疼?镇子距离克勒肯威尔有多远?对拄着拐杖的人来说,从那里到这里需要多久时间?

我喜欢胡思乱想,那时也是。兰特街上出现了一阵脚步声,最后停在窗外。脚步声伴随着狗的哀号、狗爪刨地的声音和我们店铺门把轻轻转动的声音。我从床上跳起,差点叫出声来——有人在骂狗,不是剧院里的红眼恶犬,而是我们自家的狗——杰克,它在打架时非常凶猛。接着,我听见了口哨声,不是比尔?席克斯的轻快哨声,而是易卜斯先生。他买回了热腾腾的肉泥,他和萨克比太太的晚餐。

我听到他说:“多好啊,闻闻这上面的肉汁……”

易卜斯先生喃喃低语时,我躺回了床上。我那时大概才五六岁,却能清楚记得每件事,我记得我躺在床上,听到了刀叉还有瓷器的声音、萨克比太太的叹息声、她的木椅发出的嘎嘎声响,以及她的拖鞋踩踏地板的声音,我明白了以前不了解的事——这个世界是这样组合而成的:有代表坏人的比尔?席克斯、代表好人的易卜斯先生,还有可以在两方来去自如的南茜。我为南茜的最后结局感到高兴——我是说,有老鼠糖和好小伙的那个结局。

多年后,我再次观赏《雾都孤儿》时,才明白南茜早就死了。那时,弗洛拉已是高明的扒手,她在伦敦西区的戏院和大厅干活。她能迅速穿梭在人群中。我再也没有机会和她一起行窃,因为她和其他人一样,被萨克比太太吓住了!

这个可怜的家伙最终还是被逮到了。她偷了一位小姐的手镯,因偷窃罪被流放了。[5]

-

从农安到长春华之城一汽大众4s店怎么走

2025-09-28 13:41:56 查看详情 -

玻璃之城电影原声大碟

2025-09-28 13:41:56 查看详情

求购

求购