- 图灵测试

图灵测试

相关简介

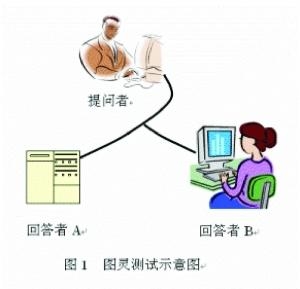

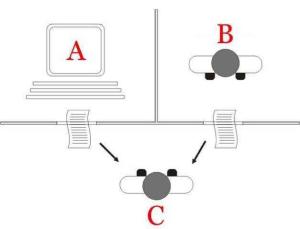

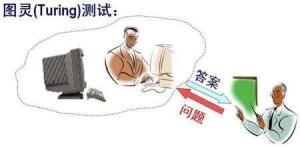

图灵测试是由现代计算机科学之父英国人阿兰·图灵1950年提出的。图灵测试会在测试人在与被测试者(一个人和一台机器)隔开的情况下,通过一些装置(如键盘)向被测试者随意提问。问过一些问题后,如果被测试者超过30%的答复不能使测试人确认出哪个是人、哪个是机器的回答,那么这台机器就通过了测试,并被认为具有人类智能。

问题

图灵测试

图灵测试

一种测试机器是不是具备人类智能的方法。如果说现在有一台电脑,其运算速 度非常快、记忆容量和逻辑单元的数目也超过了人脑,而且还为这台电脑编写了许多智能化的程序,并提供了合适种类的大量数据,使这台电脑能够做一些人性化的事情,如简单地听或说。回答某些问题等。那么,是否就能说这台机器具有思维能力了呢?或者说,怎样才能判断一台机器是否具存了思维能力呢?

研发

为了检验一台机器是否能合情理地被说成在思想, 人工智能的始祖 阿兰·图灵提出了一种称作图灵试验的方法。此原则说:被测试的有一个人,另一个是声称自己有人类 智力的机器。测试时,测试人与被测试人是分开的,测试人只有通过一些装置(如键盘)向被测试人问一些问题,这些问题随便是什么问题都可以。问过一些问题后,如果测试人能够正确地分出谁是人谁是机器,那机器就没有通过图灵测试,如果测试人没有分出谁是机器谁是人,那这个机器就是有人类智能的。还没有一台机器能够通过图灵测试,也就是说,计算机的智力与人类相比还差得远呢。 比如自动聊天机器人。同时图灵试验还存在一个问题,如果一个机器具备了“类智能”运算能力,那么通过图灵试验的时间会延长,那么多长时间合适呢,这也是后继科研人员正在研究的问题。

创始人物

阿兰·图灵阿兰·图灵,英国数学家、逻辑学家,他被视为计算机之父。 1931年图灵进入剑桥大学 国王学院,毕业后到美国普林斯顿大学攻读博士学位,二战爆发后回到剑桥,后曾协助军方破解德国的著名密码系统Enigma,帮助盟军取得了二战的胜利。

阿兰·图灵阿兰·图灵,英国数学家、逻辑学家,他被视为计算机之父。 1931年图灵进入剑桥大学 国王学院,毕业后到美国普林斯顿大学攻读博士学位,二战爆发后回到剑桥,后曾协助军方破解德国的著名密码系统Enigma,帮助盟军取得了二战的胜利。

1936年,图灵向伦敦权威的数学杂志投了一篇论文,题为“论数字计算在决断难题中的应用”。在这篇开创性的论文中,图灵给“可计算性”下了一个严格的数学定义,并提出著名的“图灵机”(Turing Machine)的设想。“图灵机”不是一种具体的机器,而是一种思想模型,可制造一种十分简单但运算能力极强的计算装置,用来计算所有能想象得到的可计算函数。“图灵机”与“冯·诺伊曼机”齐名,被永远载入计算机的发展史中。

1950年10月,图灵又发表了另一篇题为“机器能思考吗”的论文,成为划时代之作。也正是这篇文章,为图灵赢得了“人工智能之父”的桂冠。

研究历程

1936年,哲学家阿尔弗雷德·艾耶尔思考心灵哲学问题:我们怎么知道其他人曾有同样的体验。在《语言,真理与逻辑》中,艾尔提出有意识的人类及无意识的机器之间的区别。

1950年,图灵发表了一篇划时代的论文,文中预言了创造出具有真正智能的机器的可能性。由于注意到“智能”这一概念难以确切定义,他提出了著名的图灵测试:如果一台机器能够与人类展开对话(通过电传设备)而不能被辨别出其机器身份,那么称这台机器具有智能。这一简化使得图灵能够令人信服地说明“思考的机器”是可能的。论文中还回答了对这一假说的各种常见质疑。图灵测试是人工智能哲学方面第一个严肃的提案。

1952年,在一场BBC广播中,图灵谈到了一个新的具体想法:让计算机来冒充人。如果不足70%的人判对,也就是超过30%的裁判误以为在和自己说话的是人而非计算机,那就算作成功了。

图灵测试1956年达特茅斯会议之前,英国研究者已经探索十几年的机器人工智能研究。比率俱乐部是一个非正式的英国控制论和电子产品研究团体,成员包括艾伦·麦席森·图灵。

图灵测试1956年达特茅斯会议之前,英国研究者已经探索十几年的机器人工智能研究。比率俱乐部是一个非正式的英国控制论和电子产品研究团体,成员包括艾伦·麦席森·图灵。

1967年由英国哲学家费丽帕·弗特提出。铁轨上有五个小孩在玩,停用的岔轨上有一个小孩在玩,要把车转移到岔轨上压死一个孩子救下五个吗?这是一个非常典型的关于道德问题的直觉泵。

1980年约翰·塞尔在《心智、大脑和程序》一文中提到的中文屋子思想实验,对图灵测试发表了批评。

美国科学家兼慈善家休·罗布纳20世纪90年代初设立人工智能年度比赛,把图灵的设想付诸实践。比赛分为金、银、铜三等奖。

2014年6月8日,一台计算机(计算机尤金·古斯特曼并不是超级计算机,也不是电脑,而是一个聊天机器人,是一个电脑程序)成功让人类相信它是一个13岁的男孩,成为有史以来首台通过图灵测试的计算机。这被认为是人工智能发展的一个里程碑事件。

2015年11月,《Science》杂志封面刊登了一篇重磅研究:人工智能终于能像人类一样学习,并通过了图灵测试。测试的对象是一种AI系统,研究者分别进行了展示它未见过的书写系统(例如,藏文)中的一个字符例子,并让它写出同样的字符、创造相似字符等任务。结果表明这个系统能够迅速学会写陌生的文字,同时还能识别出非本质特征(也就是那些因书写造成的轻微变异),通过了图灵测试,这也是人工智能领域的一大进步。

测试内容

图灵提出了一种测试机器是不是具备人类智能的方法。即假设有一台电脑,其运算速度非常快、记忆容量和逻辑单元的数目也超过了人脑,而且还为这台电脑编写了许多智能化的程序,并提供了合适种类的大量数据,那么,是否就能说这台机器具有思维能力?

图灵肯定机器可以思维的,

他还对智能问题从行为主义的角度给出了定义,由此提出一假想:即一个人在不接触对方的情况下,通过一种特殊的方式,和对方进行一系列的问答,如果在相当长时间内,他无法根据这些问题判断对方是人还是计算机,那么,就可以认为这个计算机具有同人相当的智力,即这台计算机是能思维的。这就是著名的“图灵测试”(Turing Testing)。当时全世界只有几台电脑,其他几乎所有计算机根本无法通过这一测试。

图灵测试要分辨一个想法是“自创”的思想还是精心设计的“模仿”是非常难的,任何自创思想的证据都可以被否决。图灵试图解决长久以来关于如何定义思考的哲学争论,他提出一个虽然主观但可操作的标准:如果一台电脑表现(act)、反应(react)和互相作用(interact)都和有意识的个体一样,那么它就应该被认为是有意识的。

图灵测试要分辨一个想法是“自创”的思想还是精心设计的“模仿”是非常难的,任何自创思想的证据都可以被否决。图灵试图解决长久以来关于如何定义思考的哲学争论,他提出一个虽然主观但可操作的标准:如果一台电脑表现(act)、反应(react)和互相作用(interact)都和有意识的个体一样,那么它就应该被认为是有意识的。

为消除人类心中的偏见,图灵设计了一种“模仿游戏”即图灵测试:远处的人类测试者在一段规定的时间内,根据两个实体对他提出的各种问题的反应来判断是人类还是电脑。通过一系列这样的测试,从电脑被误判断为人的几率就可以测出电脑智能的成功程度。

图灵预言,在20世纪末,一定会有电脑通过“图灵测试”。2014年6月7日在英国皇家学会举行的“2014图灵测试”大会上,举办方英国雷丁大学发布新闻稿,宣称俄罗斯人弗拉基米尔·维西罗夫(Vladimir Veselov)创立的人工智能软件尤金·古斯特曼(Eugene Goostman)通过了图灵测试。虽然“尤金”软件还远不能“思考”,但也是人工智能乃至于计算机史上的一个标志性事件。

人机测试

图灵采用“问”与“答”模式,即观察者通过控制打字机向两个测试对象通话,其中一个是人,另一个是机器。要求观察者不断提出各种问题,从而辨别回答者是人还是机器。图灵还为这项测试亲自拟定了几个示范性问题:

问: 请给我写出有关“第四号桥”主题的十四行诗。

答:不要问我这道题,我从来不会写诗。

问:34957加70764等于多少?

答:(停30秒后)105721

问:你会下国际象棋吗?

答:是的。

问:我在我的K1处有棋子K;你仅在K6处有棋子K,在R1处有棋子R。轮到你走,你应该下哪步棋?

答:(停15秒钟后)棋子R走到R8处,将军!

图灵指出:“如果机器在某些现实的条件下,能够非常好地模仿人回答问题,以至提问者在相当长时间里误认它不是机器,那么机器就可以被认为是能够思维的。”

从表面上看,要使机器回答按一定范围提出的问题似乎没有什么困难,可以通过编制特殊的程序来实现。然而,如果提问者并不遵循常规标准,编制回答的程序是极其困难的事情。例如,提问与回答呈现出下列状况:

图灵测试问:你会下国际象棋吗?

图灵测试问:你会下国际象棋吗?

答:是的。

问:你会下国际象棋吗?

答:是的。

问:请再次回答,你会下国际象棋吗?

答:是的。

你多半会想到,面前的这位是一部笨机器。如果提问与回答呈现出另一种状态:

问: 你会下国际象棋吗?

答:是的。

问:你会下国际象棋吗?

答:是的,我不是已经说过了吗?

问:请再次回答,你会下国际象棋吗?

答:你烦不烦,干嘛老提同样的问题。

那么,你面前的这位,大概是人而不是机器。上述两种对话的区别在于,第一种可明显地感到回答者是从知识库里提取简单的答案,第二种则具有分析综合的能力,回答者知道观察者在反复提出同样的问题。“图灵测试”没有规定问题的范围和提问的标准,如果想要制造出能通过试验的机器,以我们的技术水平,必须在电脑中储存人类所有可以想到的问题,储存对这些问题的所有合乎常理的回答,并且还需要理智地作出选择。

首次通过

人工智能“尤金·古特曼”界面俄罗斯的一个团队,开发了名为“EugeneGoostman”的人工智能聊天软件,它模仿的是一个来自乌克兰的13岁男孩(男孩名字也是“EugeneGoostman”)。2014年6月,英国雷丁大学对这一软件进行了测试,在伦敦皇家学会进行的测试中,33%的对话参与者认为,聊天的对方是一个人类,而不是计算机。

人工智能“尤金·古特曼”界面俄罗斯的一个团队,开发了名为“EugeneGoostman”的人工智能聊天软件,它模仿的是一个来自乌克兰的13岁男孩(男孩名字也是“EugeneGoostman”)。2014年6月,英国雷丁大学对这一软件进行了测试,在伦敦皇家学会进行的测试中,33%的对话参与者认为,聊天的对方是一个人类,而不是计算机。

英国雷丁大学的教授KevinWarwick对英国媒体表示,过去已经有研究者宣称自己研发的计算机和软件通过了图灵测试,但是都是预先设置了对话的主题,而此次“EugeneGoostman”的测试,并未事先确定话题,因此可以宣布,这是人类历史上第一次计算机真正通过图灵测试。[3]

存在争议

尤金·古特曼通过图灵测试的方式非常取巧,使用了一名十来岁男孩作为模仿对象,而且,还是一名讲俄语的男孩(英语是第二语言)。这大大降低了通过的难度。

其次,图灵测试的测试员通常来自世界计算机科学界的顶尖科研人员。不过本次测试的审核委员会中,还有包括了著名科幻喜剧《红矮星号》的演员 Robert Llewellyn 和 英国上院议员,自民党人士 Lord Sharkey。他们对于人工智能的了解并不能算“够资格”。

反对观点

1980年,哲学家西尔勒提出了名为“中文屋子”的假想实验,模拟图灵测试,用以反驳强人工智能观点。

西尔勒使用了“中文屋子”的概念来论证它不具备。首先摹想,问题是用中文而不是用英文来讲,这显然是非本质的改变。把这一特殊演习的电脑程序的所有运算用英文作为一组指令提供给用中文符号进行操作的计算员;完全不懂中文的西尔勒想象自己被锁在一个屋子里操纵这一切。代表这一问题的一连串符号通过一条很小的缝隙被送进这屋子,不允许任何其它来自外头的消息漏进去。最后当所有的操作完成后,程序的结果又通过这条缝隙传递到外面来。

由于所有这些操作都是简单地执行程序的算法,这个最终程序的结果简单地为中文的“是”或者“非”,给出了关于以中文提的问题的正确答案。但是,西尔勒清楚地表明他根本不识中文,这样他对该问题讲的是什么没有任何哪怕是最浅的概念。尽管如此,只要正确地执行了那些构成算法的一系列运算——已给他用英文写的这一算法的指令,他就能和一位真正理解这一问题的中国人做得一样好。由此可见,仅仅成功执行算法本身并不意味着对发生的有丝毫理解,锁在“中文屋子”里的西尔勒不理解任一问题的任意一个词。

图灵测试因此,仅仅执行程序的电脑本身并不具有智慧,虽然人们的共识是用通过图灵检验来定义智慧,尽管要制造出满意地通过这种检验的机器还是比较遥远的事,但是即使它真的通过了,还是不能断定其真有理解能力,西尔勒中文屋子的理想实验表明用图灵检验来定义智慧还是远远不够充分的。

图灵测试因此,仅仅执行程序的电脑本身并不具有智慧,虽然人们的共识是用通过图灵检验来定义智慧,尽管要制造出满意地通过这种检验的机器还是比较遥远的事,但是即使它真的通过了,还是不能断定其真有理解能力,西尔勒中文屋子的理想实验表明用图灵检验来定义智慧还是远远不够充分的。

但是,这一行为的观点是否实际上为判断一个对象中存在精神的品质提供了一组合理的判据?人们对图灵检验的合适性的态度似乎部分地依赖于对科学技术如何发展的期望,所以检验者应该从电脑回答的性质对在这些回答背后的意识存在真正地感到信服,尽管它可能是非常异样的一种意识。这也就是迄今制造的所有电脑系统所明显缺乏的某种东西。

社会评价

图灵测试(3)现代计算机之父冯·诺依曼生前曾多次谦虚地说,如果不考虑查尔斯·巴贝奇等人早先提出的有关思想,现代计算机的概念当属于艾伦·图灵。冯·诺依曼能把“计算机之父”的桂冠戴在比自己小10岁的图灵头上,足见图灵对计算机科学影响之巨大。

图灵测试(3)现代计算机之父冯·诺依曼生前曾多次谦虚地说,如果不考虑查尔斯·巴贝奇等人早先提出的有关思想,现代计算机的概念当属于艾伦·图灵。冯·诺依曼能把“计算机之父”的桂冠戴在比自己小10岁的图灵头上,足见图灵对计算机科学影响之巨大。

-

沃尔沃宣布将推纯电MPV 沃尔沃测试车辆无线充电

2025-09-29 02:12:28 查看详情 -

郎朗喜提沃尔沃XC90 沃尔沃测试车辆无线充电

2025-09-29 02:12:28 查看详情 -

标致LANDTREK国内测试谍照曝光 有望于2023年发布

2025-09-29 02:12:28 查看详情 -

标致LANDTREK国内测试谍照曝光 标致新408预告图

2025-09-29 02:12:28 查看详情 -

沃尔沃C40申报图曝光 沃尔沃测试车辆无线充电

2025-09-29 02:12:28 查看详情 -

标致LANDTREK国内测试谍照曝光 标致新款4008

2025-09-29 02:12:28 查看详情 -

新款标致508谍照曝光 标致LANDTREK国内测试谍照曝光

2025-09-29 02:12:28 查看详情 -

沃尔沃测试车辆无线充电 27.6万元

2025-09-29 02:12:28 查看详情 -

沃尔沃EX90最新假想图 沃尔沃测试车辆无线充电

2025-09-29 02:12:28 查看详情 -

标致LANDTREK国内测试谍照曝光 B组赛车

2025-09-29 02:12:28 查看详情

求购

求购