- 硅

硅

发现简史

硅1787年,拉瓦锡首次发现硅存在于岩石中。

硅1787年,拉瓦锡首次发现硅存在于岩石中。

1800年,戴维将其错认为一种化合物。

1811年盖-吕萨克和泰纳尔(Thenard, Louis Jacques)加热钾和四氟化硅得到不纯的无定形硅,根据拉丁文silex(燧石)命名为silicon。

1811年,Gay-Lussac和Thenard以矽(硅)的四氟化物与碱土金属反应,发现在反应当中生成赤褐色的化合物(可能是含不纯物无定形的矽)。

1823年,硅首次作为一种元素被永斯·雅各布·贝采利乌斯发现,并于一年后提炼出了无定形硅,其方法与盖-吕萨克使用的方法大致相同。他随后还用反复清洗的方法将单质硅提纯。

1823年,Berzelius以氧化矽(硅)的粉末,加以铁,碳的混和物在高温下加热,得到矽(硅)化铁。但是为了抽取纯的矽(硅),他使用矽(硅)-氟-钙的化合物,干烧之后得到的固体,加水分解得到纯的矽(硅)。

发现硅的荣誉归属于瑞典化学家Jöns Jacob Berzelius,在斯德哥尔摩(瑞典首都)于1824年,他通过加热氟硅酸钾和钾获取了硅。这个产物被硅酸钾污染,但他把它放在水中搅拌,会与之反应,因此得到了相对纯净的硅粉末。

1824年永斯·雅各布·贝采利乌斯用同样的方法,但经过反复洗涤除去其中的氟硅酸,得到纯无定形硅。

结晶性的矽则到了1854年才被提炼出来。矽(硅)的拉丁文是silicium,意为"坚硬之石"。

1854年H·S·C·德维尔第一次制得晶态硅。

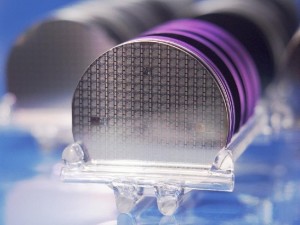

单晶硅及抛光硅片硅名称的由来:英文silicon,来自拉丁文的silex,silicis,意思为燧石(火石)。 民国初期,学者原将此元素译为“硅”而令其读为“xi(圭旁确可读xi音)”(又,“硅”字本为“砉”字之异体,读huo)。然而在当时的时空下,由于拼音方案尚未推广普及,一般大众多误读为gui。由于化学元素译词除中国原有命名者,多用音译,化学学会注意到此问题,于是又创 “矽”字避免误读。台湾沿用“矽”字至今。中国大陆在1953年2月,中国科学院召开了一次全国性的化学物质命名扩大座谈会,有学者以“矽”与另外的化学元素“锡”和“硒”同音易混淆为由,通过并公布改回原名字“硅”并读“gui”,但并未意识到其实“硅”字本亦应读xi音。有趣的是,矽肺与矽钢片等词汇至今仍用矽字。在香港,两用法皆有,但“矽”较通用。

单晶硅及抛光硅片硅名称的由来:英文silicon,来自拉丁文的silex,silicis,意思为燧石(火石)。 民国初期,学者原将此元素译为“硅”而令其读为“xi(圭旁确可读xi音)”(又,“硅”字本为“砉”字之异体,读huo)。然而在当时的时空下,由于拼音方案尚未推广普及,一般大众多误读为gui。由于化学元素译词除中国原有命名者,多用音译,化学学会注意到此问题,于是又创 “矽”字避免误读。台湾沿用“矽”字至今。中国大陆在1953年2月,中国科学院召开了一次全国性的化学物质命名扩大座谈会,有学者以“矽”与另外的化学元素“锡”和“硒”同音易混淆为由,通过并公布改回原名字“硅”并读“gui”,但并未意识到其实“硅”字本亦应读xi音。有趣的是,矽肺与矽钢片等词汇至今仍用矽字。在香港,两用法皆有,但“矽”较通用。

矿藏分布

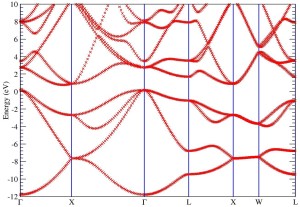

硅的DFT能带结构硅的丰度,引起早期化学家的兴趣。矽(硅)在地球表面的含量仅次于氧,占有将近28%.但是矽(硅)元素并非最早被发现的元素,那是因为从矽(硅)的氧化物中要将矽还原出来是一件非常困难的事。

硅的DFT能带结构硅的丰度,引起早期化学家的兴趣。矽(硅)在地球表面的含量仅次于氧,占有将近28%.但是矽(硅)元素并非最早被发现的元素,那是因为从矽(硅)的氧化物中要将矽还原出来是一件非常困难的事。

硅约占地壳总重量的25.7%,仅次于氧。在自然界中,硅通常以含氧化合物形式存在,其中最简单的是硅和氧的化合物硅石SiO2。石英、水晶等是纯硅石的变体。矿石和岩石中的硅氧化合物统称硅酸盐,较重要的有长石KAlSi3O8、高岭土Al2Si2O5(OH)4、滑石Mg3(Si4O10)(OH)2、云母KAl2(AlSi3O10)(OH)2、石棉H4Mg3Si2O9、钠沸石Na2(Al2Si3O10)·2H2O、石榴石Ca3Al2(SiO4)3、锆石英ZrSiO4和绿柱石Be3Al2Si6O18等。土壤、黏土和砂子是天然硅酸盐岩石风化后的产物。

基于硅材料的电子产品硅在自然界分布很广,在地壳中的原子百分含量为16.7%。是组成岩石矿物的一个基本元素,以石英砂和硅酸盐出现。

基于硅材料的电子产品硅在自然界分布很广,在地壳中的原子百分含量为16.7%。是组成岩石矿物的一个基本元素,以石英砂和硅酸盐出现。

硅在地壳中的含量是除氧外最多的元素。如果说碳是组成一切有机生命的基础,那么硅对于地壳来说,占有同样的位置,因为地壳的主要部分都是由含硅的岩石层构成的。这些岩石几乎全部是由硅石和各种硅酸盐组成。长石、云母、黏土、橄榄石、角闪石等等都是硅酸盐类;水晶、玛瑙、碧石、蛋白石、石英、砂子以及燧石等等都是硅石。[4]

理化性质

物理性质

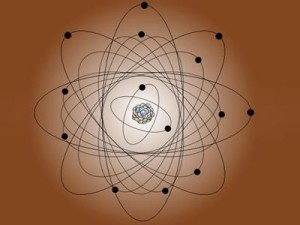

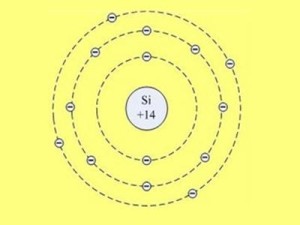

硅原子结构三维图

硅原子结构三维图 有无定形硅和晶体硅两种同素异形体。晶体硅为灰黑色,无定形硅为黑色,密度2.32-2.34克/立方厘米,熔点1410℃,沸点2355℃,晶体硅属于原子晶体。不溶于水、硝酸和盐酸,溶于氢氟酸和碱液。硬而有金属光泽。

有无定形硅和晶体硅两种同素异形体。晶体硅为灰黑色,无定形硅为黑色,密度2.32-2.34克/立方厘米,熔点1410℃,沸点2355℃,晶体硅属于原子晶体。不溶于水、硝酸和盐酸,溶于氢氟酸和碱液。硬而有金属光泽。

| 系列 | 类金属 |

| 族 | ⅣA族 |

| 周期 | 3 |

| 元素分区 | p区 |

| 密度 | 2328.3 kg/m³ |

| 常见化合价 | +4 |

| 硬度 | 6.5 |

| 地壳含量 | 25.7% |

| 弹性模量 | 190GPa(有些文献中为这个值) |

| 密度 | 2.33g/cm³(18℃) |

| 熔点 | 1687K(1414℃) |

| 沸点 | 3173K(2900℃) |

| 摩尔体积 | 12.06×10⁻⁶m³/mol |

| 汽化热 | 384.22kJ/mol |

| 熔化热 | 50.55 kJ/mol |

| 蒸气压 | 4.77Pa(1683K) |

| 间接带隙 | 1.1eV (室温) |

| 电导率 | 2.52×10⁻⁴ /(米欧姆) |

| 电负性 | 1.90(鲍林标度) |

| 比热 | 700 J/(kg·K) |

原子核外电子排布:1s²2s²2p⁶ 3s²3p²;

晶胞类型:立方金刚石型;

晶胞参数:20℃下测得其晶胞参数a=0.543087nm;

颜色和外表: 深灰色、带蓝色调;

采用纳米压入法测得单晶硅(100)的E为140~150GPa;

电导率:硅的电导率与其温度有很大关系,随着温度升高,电导率增大,在1480℃左右达到最大,而温度超过1600℃后又随温度的升高而减小。

| 电负性 | 1.90(鲍林标度) |

| 热导率 | 148 W/(m·K) |

| 第一电离能 | 786.5 kJ/mol |

| 第二电离能 | 1577.1 kJ/mol |

| 第三电离能 | 3231.6 kJ/mol |

| 第四电离能 | 4355.5 kJ/mol |

| 第五电离能 | 16091 kJ/mol |

| 第六电离能 | 19805 kJ/mol |

| 第七电离能 | 23780 kJ/mol |

| 第八电离能 | 29287 kJ/mol |

| 第九电离能 | 33878 kJ/mol |

| 第十电离能 | 38726 kJ/mol |

同位素:

| 符号 | Z(p) | N(n) | 质量(u) | 半衰期 | 原子核自旋 | 相对丰度 | 相对丰度的变化量 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 22Si | 14 | 8 | 22.03453(22)# | 29(2)ms | 0+ | ||

| 23Si | 14 | 9 | 23.02552(21)# | 42.3(4)ms | 3/2+# | ||

| 24Si | 14 | 10 | 24.011546(21) | 140(8)ms | 0+ | ||

| 25Si | 14 | 11 | 25.004106(11) | 220(3)ms | 5/2+ | ||

| 26Si | 14 | 12 | 25.992330(3) | 2.234(13)s | 0+ | ||

| 27Si | 14 | 13 | 26.98670491(16) | 4.16(2)s | 5/2+ | ||

| 28Si | 14 | 14 | 27.9769265325(19) | 稳定 | 0+ | 0.92223(19) | 0.92205-0.92241 |

| 29Si | 14 | 15 | 28.976494700(22) | 稳定 | 1/2+ | 0.04685(8) | 0.04678-0.04692 |

| 30Si | 14 | 16 | 29.97377017(3) | 稳定 | 0+ | 0.03092(11) | 0.03082-0.03102 |

| 31Si | 14 | 17 | 30.97536323(4) | 157.3(3)min | 3/2+ | ||

| 32Si | 14 | 18 | 31.97414808(5) | 170(13)a | 0+ | ||

| 33Si | 14 | 19 | 32.978000(17) | 6.18(18)s | (3/2+) | ||

| 34Si | 14 | 20 | 33.978576(15) | 2.77(20) s | 0+ | ||

| 35Si | 14 | 21 | 34.98458(4) | 780(120) ms | 7/2-# | ||

| 36Si | 14 | 22 | 35.98660(13) | 0.45(6)s | 0+ | ||

| 37Si | 14 | 23 | 36.99294(18) | 90(60)ms | (7/2-)# | ||

| 38Si | 14 | 24 | 37.99563(15) | 90# ms [>1 µ;s] | 0+ | ||

| 39Si | 14 | 25 | 39.00207(36) | 47.5(20) ms | 7/2-# | ||

| 40Si | 14 | 26 | 40.00587(60) | 33.0(10) ms | 0+ | ||

| 41Si | 14 | 27 | 41.01456(198) | 20.0(25) ms | 7/2-# | ||

| 42Si | 14 | 28 | 42.01979(54)# | 13(4) ms | 0+ | ||

| 43Si | 14 | 29 | 43.02866(75)# | 15# ms [>260 ns] | 3/2-# | ||

| 44Si | 14 | 30 | 44.03526(86)# | 10# ms | 0+ |

备注:1.画上#号的数据代表没有经过实验的证明,只是理论推测而已,而用括号括起来的代表数据不确定性。

2.有三种天然的稳定同位素Si(92.2%)、Si(4.7%)和Si(3.1%),还有质量数为25、26、27、31和32的人工放射性同位素。

3.硅(原子质量单位: 28.0855,共有23种同位素,其中有3种同位素是稳定的。

化学性质

| 系列 | 类金属 |

| 族 | ⅣA族 |

| 周期 | 3 |

| 元素分区 | p区 |

| 密度 | 2328.3 kg/m³ |

| 常见化合价 | +4 |

| 硬度 | 6.5 |

| 地壳含量 | 25.7% |

| 弹性模量 | 190GPa(有些文献中为这个值) |

| 密度 | 2.33g/cm³(18℃) |

| 熔点 | 1687K(1414℃) |

| 沸点 | 3173K(2900℃) |

| 摩尔体积 | 12.06×10⁻⁶m³/mol |

| 汽化热 | 384.22kJ/mol |

| 熔化热 | 50.55 kJ/mol |

| 蒸气压 | 4.77Pa(1683K) |

| 间接带隙 | 1.1eV (室温) |

| 电导率 | 2.52×10⁻⁴ /(米欧姆) |

| 电负性 | 1.90(鲍林标度) |

| 比热 | 700 J/(kg·K) |

制取方法

| 电负性 | 1.90(鲍林标度) |

| 热导率 | 148 W/(m·K) |

| 第一电离能 | 786.5 kJ/mol |

| 第二电离能 | 1577.1 kJ/mol |

| 第三电离能 | 3231.6 kJ/mol |

| 第四电离能 | 4355.5 kJ/mol |

| 第五电离能 | 16091 kJ/mol |

| 第六电离能 | 19805 kJ/mol |

| 第七电离能 | 23780 kJ/mol |

| 第八电离能 | 29287 kJ/mol |

| 第九电离能 | 33878 kJ/mol |

| 第十电离能 | 38726 kJ/mol |

应用领域

| 符号 | Z(p) | N(n) | 质量(u) | 半衰期 | 原子核自旋 | 相对丰度 | 相对丰度的变化量 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 22Si | 14 | 8 | 22.03453(22)# | 29(2)ms | 0+ | ||

| 23Si | 14 | 9 | 23.02552(21)# | 42.3(4)ms | 3/2+# | ||

| 24Si | 14 | 10 | 24.011546(21) | 140(8)ms | 0+ | ||

| 25Si | 14 | 11 | 25.004106(11) | 220(3)ms | 5/2+ | ||

| 26Si | 14 | 12 | 25.992330(3) | 2.234(13)s | 0+ | ||

| 27Si | 14 | 13 | 26.98670491(16) | 4.16(2)s | 5/2+ | ||

| 28Si | 14 | 14 | 27.9769265325(19) | 稳定 | 0+ | 0.92223(19) | 0.92205-0.92241 |

| 29Si | 14 | 15 | 28.976494700(22) | 稳定 | 1/2+ | 0.04685(8) | 0.04678-0.04692 |

| 30Si | 14 | 16 | 29.97377017(3) | 稳定 | 0+ | 0.03092(11) | 0.03082-0.03102 |

| 31Si | 14 | 17 | 30.97536323(4) | 157.3(3)min | 3/2+ | ||

| 32Si | 14 | 18 | 31.97414808(5) | 170(13)a | 0+ | ||

| 33Si | 14 | 19 | 32.978000(17) | 6.18(18)s | (3/2+) | ||

| 34Si | 14 | 20 | 33.978576(15) | 2.77(20) s | 0+ | ||

| 35Si | 14 | 21 | 34.98458(4) | 780(120) ms | 7/2-# | ||

| 36Si | 14 | 22 | 35.98660(13) | 0.45(6)s | 0+ | ||

| 37Si | 14 | 23 | 36.99294(18) | 90(60)ms | (7/2-)# | ||

| 38Si | 14 | 24 | 37.99563(15) | 90# ms [>1 µ;s] | 0+ | ||

| 39Si | 14 | 25 | 39.00207(36) | 47.5(20) ms | 7/2-# | ||

| 40Si | 14 | 26 | 40.00587(60) | 33.0(10) ms | 0+ | ||

| 41Si | 14 | 27 | 41.01456(198) | 20.0(25) ms | 7/2-# | ||

| 42Si | 14 | 28 | 42.01979(54)# | 13(4) ms | 0+ | ||

| 43Si | 14 | 29 | 43.02866(75)# | 15# ms [>260 ns] | 3/2-# | ||

| 44Si | 14 | 30 | 44.03526(86)# | 10# ms | 0+ |

生理功能

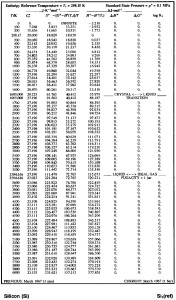

Si的热力学数据(来源于JANAF表格)硅有明显的非金属特性,可以溶于碱金属氢氧化物溶液中,产生(偏)硅酸盐和氢气。

Si的热力学数据(来源于JANAF表格)硅有明显的非金属特性,可以溶于碱金属氢氧化物溶液中,产生(偏)硅酸盐和氢气。

硅原子位于元素周期表第IV主族,它的原子序数为Z=14,核外有14个电子。电子在原子核外,按能级由低硅原子到高,由里到外,层层环绕,这称为电子的壳层结构。硅原子的核外电子第一层有2个电子,第二层有8个电子,达到稳定态。最外层有4个电子即为价电子,它对硅原子的导电性等方面起着主导作用。

正因为硅原子有如此结构,所以有其一些特殊的性质:最外层的4个价电子让硅原子处于亚稳定结构,这些价电子使硅原子相互之间以共价键结合,由于共价键比较结实,硅具有较高的熔点和密度;化学性质比较稳定,常温下很难与其他物质(除氟化氢和碱液以外)发生反应;硅晶体中没有明显的自由电子,能导电,但导电率不及金属,且随温度升高而增加,具有半导体性质。

加热下能同单质的卤素、氮、碳等非金属作用,也能同某些金属如Mg、Ca、Fe、Pt等作用。生成硅化物。不溶于一般无机酸中,可溶于碱溶液中,并有氢气放出,形成相应的碱金属硅酸盐溶液,于赤热温度下,与水蒸气能发生作用。

分类:纯净物、单质、非金属单质。

(1)与单质反应:

Si + O₂ == SiO₂,条件:加热

Si + 2F₂ == SiF₄

Si + 2Cl₂ == SiCl₄,条件:高温

(2)高温真空条件下可以与某些氧化物反应:

2MgO + Si=高温真空 =Mg(g)+SiO₂(硅热还原法炼镁)

(3)与酸反应:

只与氢氟酸反应:Si + 4HF == SiF₄↑ + 2H₂↑

(4)与碱反应:Si + 2OH⁻+ H₂O == SiO₃²⁻+ 2H₂↑(如NaOH,KOH)

注意:硅、铝是既能和酸反应,又能和碱反应,放出氢气的单质。

相关方程式:

Si+O₂=高温= SiO₂

Si + 2OH⁻ + H₂O == SiO₃²⁻+ 2H₂↑

Si+2F₂== SiF₄

Si+4HF== SiF₄↑+2H₂↑

SiO₂ + 2OH⁻== SiO₃²⁻+ H₂O

SiO₃²⁻+ 2NH₄⁺+ H₂O == H₄SiO₄↓ + 2NH₃↑

SiO₃²⁻+ CO₂ + 2H₂O == H₄SiO₃↓+ CO₃²⁻

SiO₃²⁻+ 2H⁺== H₂SiO₃↓

SiO₃²⁻+2H⁺+H₂O == H₄SiO₄↓

硅原子结构二维图H₄SiO₄ == H₂SiO₃ + H₂O

硅原子结构二维图H₄SiO₄ == H₂SiO₃ + H₂O

3SiO₃²⁻+ 2Fe³⁺== Fe₂(SiO₃)₃↓

3SiO₃²⁻+2Al³⁺==Al₂(SiO₃)₃↓

Na₂CO₃ + SiO₂ =高温= Na₂SiO₃ + CO₂ ↑

相关化合物:

二氧化硅、硅胶、硅酸盐、硅酸、原硅酸、硅烷、二氯硅烷、三氯硅烷、四氯硅烷、

原子属性:

原子量:28.0855u;

原子核亏损质量:0.1455u;

原子半径:(计算值)110(111)pm;

共价半径:111 pm;

范德华半径:210 pm;

外围电子层排布:3s²3p²;引

电子在每个能级的排布:2,8,4;

电子层:KLM;

氧化性(氧化物):4(两性的)。

常见谣言

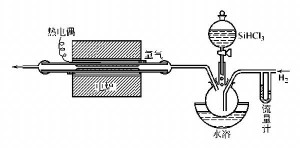

硅的制取装置实验室里可用镁粉在赤热下还原粉状二氧化硅,用稀酸洗去生成的氧化镁和镁粉,再用氢氟酸洗去未作用的二氧化硅,即得单质硅。这种方法制得的都是不够纯净的无定形硅,为棕黑色粉末。工业上生产硅是在电弧炉中还原硅石(SiO2含量大于99%)。使用的还原剂为石油焦和木炭等。使用直流电弧炉时,能全部用石油焦代替木炭。石油焦的灰分低(0.3%~0.8%),采用质量高的硅石(SiO2大于99%),可直接炼出制造硅钢片用的高质量硅。高纯的半导体硅可在1,200℃的热硅棒上用氢气还原高纯的三氯氢硅SiHCl3或SiCl4制得。超纯的单晶硅可通过直拉法或区域熔炼法等制备。

硅的制取装置实验室里可用镁粉在赤热下还原粉状二氧化硅,用稀酸洗去生成的氧化镁和镁粉,再用氢氟酸洗去未作用的二氧化硅,即得单质硅。这种方法制得的都是不够纯净的无定形硅,为棕黑色粉末。工业上生产硅是在电弧炉中还原硅石(SiO2含量大于99%)。使用的还原剂为石油焦和木炭等。使用直流电弧炉时,能全部用石油焦代替木炭。石油焦的灰分低(0.3%~0.8%),采用质量高的硅石(SiO2大于99%),可直接炼出制造硅钢片用的高质量硅。高纯的半导体硅可在1,200℃的热硅棒上用氢气还原高纯的三氯氢硅SiHCl3或SiCl4制得。超纯的单晶硅可通过直拉法或区域熔炼法等制备。

用镁还原二氧化硅可得无定形硅。用碳在电炉中还原二氧化硅可得晶体硅。电子工业中用的高纯硅则是用氢气还原三氯氢硅或四氯化硅而制得。

词条图册

硅晶圆片1、高纯的单晶硅是重要的半导体材料。在单晶硅中掺入微量的第IIIA族元素,形成p型硅半导体;掺入微量的第VA族元素,形成n型半导体。p型半导体和n型半导体结合在一起形成p-n结,就可做成太阳能电池,将辐射能转变为电能。在开发能源方面是一种很有前途的材料。另外广泛应用的二极管、三极管、晶闸管、场效应管和各种集成电路(包括人们计算机内的芯片和CPU)都是用硅做的原材料。

硅晶圆片1、高纯的单晶硅是重要的半导体材料。在单晶硅中掺入微量的第IIIA族元素,形成p型硅半导体;掺入微量的第VA族元素,形成n型半导体。p型半导体和n型半导体结合在一起形成p-n结,就可做成太阳能电池,将辐射能转变为电能。在开发能源方面是一种很有前途的材料。另外广泛应用的二极管、三极管、晶闸管、场效应管和各种集成电路(包括人们计算机内的芯片和CPU)都是用硅做的原材料。

2、金属陶瓷、宇宙航行的重要材料。将陶瓷和金属混合烧结,制成金属陶瓷复合材料,它耐高温,富韧性,可以切割,既继承了金属和陶瓷的各自的优点,又弥补了两者的先天缺陷。可应用于军事武器的制造。第一架航天飞机“哥伦比亚号”能抵挡住高速穿行稠密大气时摩擦产生的高温,全靠它那三万一千块硅瓦拼砌成的外壳。

3、光导纤维通信,最新的现代通信手段。用纯二氧化硅可以拉制出高透明度的玻璃纤维。激光可在玻璃纤维的通路里,发生无数次全反射而向前传输,代替了笨重的电缆。光纤通信容量高,一根头发丝那么细的玻璃纤维,可以同时传输256路电话;而且它还不受电、磁的干扰,不怕窃听,具有高度的保密性。光纤通信将会使21世纪人类的生活发生革命性巨变。

4、性能优异的硅有机化合物。例如有机硅塑料是极好的防水涂布材料。在地下铁道四壁喷涂有机硅,可以一劳永逸地解决渗水问题。在古文物、雕塑的外表,涂一层薄薄的有机硅塑料,可以防止青苔滋生,抵挡风吹雨淋和风化。天安门广场上的人民英雄纪念碑,便是经过有机硅塑料处理表面的,因此永远洁白、清新。

5、由于有机硅独特的结构,兼备了无机材料与有机材料的性能,具有表面张力低、粘温系数小、压缩性高、气体渗透性高等基本性质,并具有耐高低温、电气绝缘、耐氧化稳定性、耐候性、难燃、憎水、耐腐蚀、无毒无味以及生理惰性等优异特性,广泛应用于航空航天、电子电气、建筑、运输、化工、纺织、食品、轻工、医疗等行业,其中有机硅主要应用于密封、粘合、润滑、涂层、表面活性、脱模、消泡、抑泡、防水、防潮、惰性填充等。随着有机硅数量和品种的持续增长,应用领域不断拓宽,形成化工新材料界独树一帜的重要产品体系,许多品种是其他化学品无法替代而又必不可少的。

6、硅可以提高植物茎秆的硬度,增加害虫取食和消化的难度。尽管硅元素在植物生长发育中不是必需元素,但它也是植物抵御逆境、调节植物与其他生物之间相互关系所必需的化学元素。

硅在提高植物对非生物和生物逆境抗性中的作用很大,如硅可以提高植物对干旱、盐胁迫、紫外辐射以及病虫害等的抗性。硅可以提高水稻对稻纵卷叶螟的抗性,施用硅后水稻对害虫取食的防御反应迅速提高,硅对植物防御起到警备作用。

水稻在受到虫害袭击时,硅可以警备水稻迅速激活与抗逆性相关的茉莉酸途径,茉莉酸信号反过来促进硅的吸收,硅与茉莉酸信号途径相互作用影响着水稻对害虫的抗性。

-

WZF系列船用无刷硅整流同步发电机

2025-10-31 16:00:17 查看详情

求购

求购