- 德布罗意假说

德布罗意假说

中文名

德布罗意假说

提出时间

1923

实验证明

1927年,克林顿·戴维森与莱斯特·革末在贝尔实验室将电子射向镍结晶 ,发现其衍射图谱和布拉格定律(这原是用于X射线的)预测的一样。在德布罗意假说被接受之前,科学界认为衍射是只会在波发现的性质。

这是量子力学的重要结果。1922年,康普顿证明了光具粒子的性质,而以上实验就证明了粒子有波的性质,肯定了波粒二象性的学说。物理学家使用可以德布罗意波长,用波动方程来解释物质的现象。

后来基本粒子也被证实有波的性质。1999年,富勒烯被测出有波的性质。[1]

大型物件的波长

理论上,不只亚原子粒子有波的性质。

例如:投球手以40米每秒投出一个质量为0.15公斤的棒球。这个球的波长为![]()

这比光子的直径10−15米更小,直趋普朗克长度10−35。因此,现时的技术是无法观察出其波动性质。

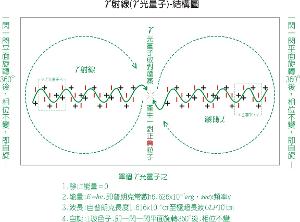

光子-内部结构模型图

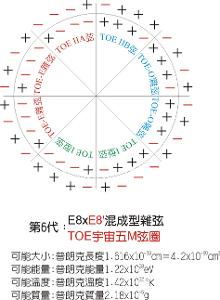

光子-内部结构模型图 普朗克长度-内部结构模型图

普朗克长度-内部结构模型图

相关百科

-

胡安·巴布罗·蒙托亚

2025-10-04 04:39:22 查看详情

求购

求购