- 婴儿肝炎综合征

婴儿肝炎综合征

概述

新生儿肝炎综合征(hepatitis syndrome of newborn)是由多种原因引起的,主要病理改变为非特异性多核巨细胞形成的一种新生儿疾病。它是新生儿晚期以阻塞性黄疸、肝脾肿大和肝功能异常、结合和未结合胆红素均升高为特征,多为产程中或产后感染引起。常于生后1个月左右发病。广义地说,它包括肝细胞源性的肝内胆汁郁积,如感染、代谢性疾病、家族性胆汁郁积、染色体异常及特发性新生儿肝炎;狭义地说,它仅局限于感染引起的肝细胞炎症。

病因

感染

以病毒感染最多见,包括甲型肝炎病毒、乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、巨细胞病毒、风疹病毒、埃可病毒、腺病毒、水痘病毒和EB病毒等。在我国,以巨细胞病毒(CMV)感染引起者较多见,约占本综合征的40%-80%。

遗传性代谢缺陷

婴儿肝炎综合征1.糖代谢障碍 如半乳糖血症、遗传性果糖不耐症、糖原累积病Ⅳ型等。

婴儿肝炎综合征1.糖代谢障碍 如半乳糖血症、遗传性果糖不耐症、糖原累积病Ⅳ型等。

2.氨基酸代谢障碍 如酪氨酸血症等。

3.脂类代谢障碍 如尼曼-匹克病、高雪病、二羟酸尿症等。

4.其他代谢障碍 如胆酸代谢异常、遗传性血色病和α1抗胰蛋白酶缺乏症等。

肝内胆管及间质发育障碍

如肝内胆管缺加入胆管发育不良、胆管囊性扩张、肝纤维化等。

其他

如朗汉(Langhans)细胞性组织细胞增多症、化学物和药物中毒等。国内外资料表明,至今仍有不少病人的病因不明,有待进一步寻找。

主要病理改变:

非特异性的多核巨细胞形成。胆汁淤积、肝间质和门脉区有炎症细胞浸润,轻者肝小叶结构正常,重者可紊乱失常,肝细胞点状或片状坏死,柯氏细胞和小胆管增生,久病者门脉周围可有纤维化。

巨细胞包涵体病的受累细胞呈现猫头鹰眼状的核内包涵体。

发病机制和病理

本病的发病机制颇为复杂,随各种病因各异。一般来说,病毒感染时,肝细胞大多受病毒直接损伤或免疫损伤,发生大量肝细胞病变、坏死和凋亡;细菌感染多见于败血症和泌尿系感染时,主要由毒素等使肝细胞受损;由各种代谢障碍引起者,常为异常的毒性代谢中间产物损害肝细胞;肝内胆管发育障碍引起者,先引起肝内胆汁淤积,进而影响肝细胞的营养代谢而产生病变。婴儿时期肝脏病变的发生和进展似与肝内各类细胞间的相互作用有关,不论是肝细胞、血窦细胞、Kupffer细胞或胆管上皮细胞中何者最先受到病变,均会影响另类细胞的功能。

幼小婴儿肝的肝细胞含双核居多,肝细胞破溃后,肝细胞核被巨噬细胞所吞噬,形成巨多核细胞,这是新生儿和幼婴肝炎的一种特殊病理征象。因而,虽然病因和发病机制复杂,但病理改变却基本相似,不同程度地存在下列3种主要征象:①肝细胞坏死,巨多核细胞形成;②汇管区和边缘胆小管增生,不仅见于胆道闭锁者,也可见于某些代谢障碍病和肝细胞损害时;③在增生的胆小管周围见到纤维母细胞性活动,表现为形成胶原的酶活力增高,血清中结缔组织形成的标记物增多,肝内纤维组织增生。此外,有的还有肝小叶和汇管区内炎性细胞浸润,重者尚有肝硬化形成。

1.感染性肝炎

多指胎内感染的肝炎。

围生期感染的意义特别重要,特别是TORCH感染(TORCH infections)。

即T∶toxoplasma,弓形虫;R∶rubella virus,风疹病毒;C∶cytomegalic virus,CMV,巨细胞病毒;H∶herpes simplex virus,HSV,单纯疱疹病毒;O∶other,其他感染。

其中巨细胞病毒CMV在本综合征的病原中占首位,并可能发展为胆管闭锁,与胆总管囊肿有密切关系。

2.先天性胆管闭锁或胆汁淤积

各种原因引起的胆汁淤积,主要有溶血后胆汁黏稠症等。

3.先天性遗传代谢性疾病所致的肝脏损害

病因基础:糖(主要是半乳糖和果糖)、氨基酸和胆红素的代谢异常均可是本综合征的。

其中α1抗胰蛋白酶(α1-AT)缺陷是引起婴幼儿原发性慢性肝内胆汁淤滞的重要原因。

症状体征

临床类型

一般可分两型。

1.肝炎型 胃肠道症状一般较为明显,可有纳差,恶心、呕吐、腹胀、腹泻,大便色泽正常或较黄。黄疸轻至中度,肝脏轻度到中度肿大,质地一般偏硬或中等硬度。随病情好转黄疸逐渐消退,肝脏回缩。少数患儿表现为急性重症或亚急性重症肝炎,黄疸进行性加重,有明显的精神神经症状和出血倾向,以及多系统功能衰竭,预后恶劣。

2.淤胆型 黄疸较深,持续较久,大便浅黄或呈白陶土色。肝脏进行性肿大,质地中度到重度坚硬。由于胆汁淤积,十二指肠胆汁量减少或缺乏,常伴发脂肪泻、脂溶性维生素吸收障碍、生长停滞及出血。若病情进一步恶化,导致胆汁性肝硬化。

临床表现

1.一般表现特点

(1)黄疸:

为此病最突出的表现。

多数患儿出生后第1周即出现新生儿黄疸,并持续2周以上时间,或生理黄疸消退后而又再度出现黄疸。

多在治疗1个月后消退。

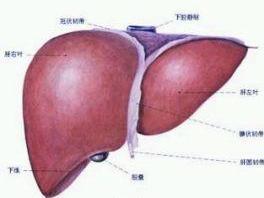

(2)肝脾肿大:

肝脏一般为中度肿大,触诊光滑,边缘稍钝,脾脏增大不显著。

(3)尿:多出现浓茶样小便,可染黄尿布。

原因:结合胆红素可以从小便中排出。

(4)大便:出生时大便颜色由正常转为淡黄色或灰白色大便,偶有少许淡黄色或绿色大便。此症状往往不持续。

(5)其他:常伴随少许呕吐、厌食、体重不增等。

轻症:一般又无发热、厌食、呕吐等。经处理后,大便变黄,皮肤及巩膜黄疸逐渐消退,肝脏缩小到正常范围,生长及发育亦良好,整个病程4~6周。

重症:黄疸日趋严重,大便呈陶土色,肝脏增大(可达肋下5~7cm),质偏硬,脾脏亦增大(可达肋下6~7cm),腹壁静脉怒张,腹水征,会阴及下肢水肿,可发展到肝性脑病等。或发生大出血、脓毒症等并发症而死亡。

2.常见病因临床特点

(1)新生儿乙型肝炎(neonatal hepatitis B):

特点:因其水平传播和垂直传播,人群分布具有家庭聚集现象。

①影响母亲感染子女的因素可能有:

A.母体补体效价越高,婴儿HBsAg阳性率越高。

B.母亲妊娠后期或分娩后2个月内患乙型肝炎伴HBsAg携带者,较无症状携带者更易传染后代。

C.抗原携带者所生子女已有过HBsAg阳性,则以后再出生的婴儿HBsAg阳性的可能性很大。

D.e抗原阳性者所生的婴儿HBsAg阳性率极高。

②临床表现:

A.大多呈亚临床过程:

无黄疸,仅有轻度的肝功能损害,持久的HBsAg阳性和氨基转移酶增高,可有1~2年的氨基转移酶波动。迁延可达之久。

多发展为慢性HBsAg携带状态,少数发生黄疸者可恢复迅速。

B.少数呈暴发型或重症型:

病情急且危重,黄疸出现到急性肝功能衰竭的时间平均10天(2~15天)。常见肝性脑病、出血,血氨可达10mg/L以上(正常值0.9~1.5mg/L)。

(2)新生儿李斯特菌病(listeriosis of the newborn):

为革兰阴性杆菌感染,新生儿感染最常见。

①传播方式:

A.胎血循环:母亲有菌血症,细菌可通过胎盘和脐静脉进入胎儿循环。

B.羊膜或羊水感染:

a.母亲阴道或子宫内膜感染引起羊膜感染。

b.胎儿通过产道时吸入或吞入受染的羊水。

C.新生儿出生后可从周围环境获得感染。

②临床表现:

常于生后立即或数天内发病,表现为出生后嗜睡、发热、呕吐、拒食、腹泻、黄疸、肝脾肿大。可出现结膜炎、皮疹。

全身多脏器的肉芽肿或细胞的坏死,以肝脏损害为突出。多发生败血症。

重者:体温不升、呼吸窘迫、发绀、呼吸暂停或出生后无自主呼吸,并有心肌炎及脑膜炎的症状。

涂片可见李斯特菌,周围血常规白细胞增高。脑脊液为脑膜炎的表现。

(3)先天性巨细胞包涵体病毒肝炎(congenital cytomegalic inclusion hepatitis):

巨细胞病毒(CMV)属疱疹病毒属,是新生儿肝炎综合征的主要病原之一。

临床表现:

①宫内感染者:

突出的黄疸、肝脾肿大等肝炎的症状。

②出生时获得感染者:

肝炎的临床表现出现在生后4个月左右。

少数伴有呼吸道感染症状、血小板减少、贫血及单核细胞增多症的表现。

或可出现脑损害,如小头畸形、癫痫、耳聋、智力障碍、脉络膜炎等。

(4)α1抗胰蛋白酶缺乏症(α1-antitrypsin deficiency):

是一种常染色体隐性遗传缺陷。α1抗胰蛋白酶不能通过胎盘,胎儿时期也可患此病。

主要表现为肝脏和肺部的损害,多在生后出现肝病和肺气肿的症状。

出现黄疸时,胆汁淤积特点和先天性胆管闭锁一样。胆汁淤滞约几个月后,出现进行性肝硬化。

发病情况不一:有的患儿出生体重常低下,部分在婴儿期死亡。部分到学龄期出现腹水、食管静脉曲张,亦有晚到青春期才出现肝硬化症状。而肺气肿一般在30岁左右发生。

生化检查:α1球蛋白定量2g/L可初步诊断。

以抑制胰蛋白酶活力来间接定量测定α1-AT:胰蛋白酶抑制活力(trypsin inhibition capacity,TIC值小于1~2mg/ml可诊断。

(5)胆管闭锁(biliary atresia):

①闭锁类型:

A.胆囊及胆总管闭锁。

B.仅胆囊积液,其余胆管闭锁。

C.肝外胆管正常,肝内胆管闭锁。

D.肝管及胆囊正常,胆总管闭锁。

E.肝管、胆囊、胆总管完全闭锁。

F.肝管闭锁,胆囊与十二指肠相通。

G.肝管及胆囊正常,其余肝外胆管闭锁。

②常见症状及检查特点:

A.逐渐出现软弱、委靡,可有鼻出血等维生素缺乏的表现。

B.肝脏明显增大,晚期可出现腹水,有时可触及脾脏。胆管闭锁3个月后肝脏开始硬化。

C.尿色深黄,含大量胆红素,但无尿胆原。

D.初生时无黄疸,在1~2周内出现黄疸并逐渐加重,严重时眼泪与唾液均呈黄色。

E.胎粪颜色正常,之后大便呈灰白色。严重时大便表面呈黄色,而中间仍为白色。

F.血清结合胆红素多超过171μmol/L(10mg/dl),但未结合胆红素不增高或仅略升高,不会引起胆红素脑病。

诊断明确后应争取在2个月内手术,或进行肝脏移植。[1]

疾病特点

小儿病毒性肝炎发病率高于成人,以甲型为多,其次为乙型,丙型和戊型则较少,丁型更少见,小儿的慢性肝炎大多为乙型肝炎。

婴儿肝炎患者发生重症肝炎较多,病情危重,病死率高。幼儿急性黄疸型肝炎起病急,发热多见,肝脾大较多且显著,肝功能损害较明显,易发生代谢紊乱。但预后较好,症状消失、肝功能恢复较成人快。母婴传播所致的HBsAg阳性者,常为持续阳性。婴幼儿感染乙型肝炎、丙型肝炎后均易成为慢性携带者,严重者可使生长发育受影响。

婴儿肝炎综合征上述特点可能与小儿肝脏解剖生理及免疫系统的特点如血液供应丰富、肝细胞再生能力强、免疫系统不成熟等有关。

婴儿肝炎综合征上述特点可能与小儿肝脏解剖生理及免疫系统的特点如血液供应丰富、肝细胞再生能力强、免疫系统不成熟等有关。

疾病诊断

出生后2个月内,以黄疸发病,表现为肝内胆汁淤积性肝炎。

大便颜色灰白,尿色深黄,持续1个月以上,而且原因不明者即可诊断为狭义的新生儿肝炎综合征。

新生儿期发现原因不明的肝损伤时,应考虑半乳糖血症性肝损伤。

用富含果糖的食物喂养婴儿后出现肝损伤,应考虑到遗传性果糖不耐受症。

实验室检查:新生儿甲胎蛋白满月后应该转阴而患者可持续增高,这提示肝细胞有破坏、再生增加。通常在转氨酶高峰后1周左右达到高峰,血清碱性磷酸酶正常。

疾病检查

检查

体检

肝脾肿大,尿色较深,大便由黄转淡黄,亦可能发白。

实验室检查

1.血、尿胆红素

总胆红素一般低于171μmol/L(10mg/dl)。结合胆红素与未结合胆红素增高,结合胆红素增高较多。

早期絮状浊度试验变化不明显。尿胆原阳性,尿胆红素根据胆管阻塞程度可呈阳性或阴性反应。

2.甲胎球蛋白测定

有些患婴甲胎蛋白生后1个月左右虽然转阴,但用定量法,仍在正常值以上。

患婴满月时甲胎蛋白仍阳性,且可持续达5~6个月,用定量法动态观察,可见随着病情的好转而下降。

临床症状缓解而甲胎蛋白不下降,可能为肝脏严重损害到不能再生的程度。

3.酶学改变

谷丙转氨酶(ALT)升高。多数临床好转后下降,部分则反比原来升高,然后再下降。

4.病原学检测

(1)对患儿胎粪、结膜、外耳道、鼻咽或羊水取标本涂片,革兰染色找细菌。

(2)血液乙型肝炎病毒标志、CMV、单纯疱疹、风疹、弓形虫抗体(IgG和IgM)及2周后血清对比。

(3)其他:尿液细菌培养、CMV培养、母亲“TORCH”抗体检查等。

辅助检查

胆道闪烁扫描、肝胆超声影像、十二指肠液颜色分析及核素计数。

鉴别

肝炎及肝外胆管闭锁(EHBA)处理原则相差悬殊,前者以内科护肝为主,而后者须争取在3个月内行手术治疗,必须尽早鉴别病因。但鉴别较难,可根据下列检测进行。

1、黄疸出现时间

生理性黄疸过后:

可能为闭锁:黄疸持续加深。

可能为肝炎:消退后又复发黄疸。

2、大便色泽

可能为闭锁或胎内肝炎:生后即发白,或生后初期有过黄色大便虑。

可能为肝炎:明确有过黄色大便者。

3、出生体重

胎内肝炎者:出生体重偏低或偏高,生后食欲较差。

胆管闭锁患儿:胎内生长正常,生后初期食欲较好。

4、胆红素变化

可能为闭锁:病程早期直接胆红素增高,动态观察亦持续增高,迁延一段时期后出现双相。

可能为肝炎:病程早期双相或患儿日龄尚小,总胆红素很高,动态观察波动较大。

5、131I玫瑰红排泄试验

静脉注射131I标记的玫瑰红,大部分经胆管入肠,小部分经肾排出。

可能为胆管阻塞:连续3天大便内131I量<5%。此值越低,闭锁可能性越大;

可能肝炎:131I量>5%则多考虑。

缺点:二者存在着交叉现象。女婴难以保证大便中没混入小便。

6、给苯巴比妥或考来烯胺后血清胆酸动态观察

苯巴比妥可令一些肝内胆汁淤积病婴儿的血清胆盐和胆红素浓度降低。

原发性肝细胞病变患儿用考来烯胺,血清胆酸盐与鹅胆酸比例增加。

而胆管闭锁患儿均无上述效应。

7、99mTc(锝)核素检查

用99mTc标记各种亚氨基乙酸(IDA)衍生物肝胆闪烁显像检测肝外胆管闭锁。

新生儿最适用的为99mTc标记的对位异丙基IDA和邻位异丙基IDA。

特点:

敏感性比131I玫瑰红排泄试验高。

99mTc-IDA显像剂可迅速通过肝脏、胆汁中浓度高,在高胆红素水平胆管系统中仍可显像。可同时取得胆管功能状态的动力学和形态学两方面的资料等。

8、十二指肠液的观察

方法:给高结合胆红素患儿插一不透光的导管(No 8 France),在透视下插到十二指肠第2、3段。在第1个24h内不进食,给2ml白开水,用30~60min时间滴入导管中,以保证导管能从十二指肠持续引流,每2h集中1管,肉眼观察6管(即12h),如无胆红素,给予葡萄糖电解质液60ml,每2小时1次,共给6次,继续收集十二指肠液作观察。

注意:检查当天给予静脉补液.

发现十二指肠无胆汁,转外科做手术胆管造影、肝活检、肝门-肠吻合术。有胆汁者,排除代谢缺陷疾病后经皮做肝穿刺。

典型的肝炎患儿:十二指肠液初为白色黏液,分泌4~8h后变黄,约2h,接着再变成无色素液约数小时,以后又有胆色素排出。

9、谷丙氨基转移酶(glutamic-pyruvic transaminase,GPT,现经WHO命名为“丙氨酸氨基转移酶”,alanine aminotransferase,ALT)升高可能为肝炎:病程早期即较高者。

10、低密度脂蛋白-X(lipoprotein X,LP-X)

胆管闭锁患婴:日龄很小,LP-X即已呈阳性,肝炎患儿:随日龄增长,阳性率增加。

11、胆管造影

采取剖腹胆囊造影术:在剖腹探查时,先寻找胆囊,再从胆囊注入造影剂摄片,观察肝外胆管情况。

12、肝活检

13、激素治疗试验

用泼尼松观察3~6周

肝炎患儿多在3周出现大便转黄,黄疸消退,少数需用药6周有效。如6周无效,可考虑剖腹探查。

但超过3个月时出现肝硬化而不能手术,使用时注意。

14、剖腹探查

出生后2个月仍不能排除先天性胆管闭锁的个别病例,则有必要考虑剖腹进行胆管造影检查。

诊断

婴儿肝炎综合征凡具备婴儿期发病、黄疸、病理性肝脏体征和丙氨酸转氨酶增高四大特点时就可确立婴肝征的诊断。并根据患婴表现,作出临床类型诊断。鉴于本综合征为多因性疾病,治疗和预后与病因密切相关,因此应进一步根据流行病学资料、临床特点和各种检查尽可能作出病因诊断。

婴儿肝炎综合征凡具备婴儿期发病、黄疸、病理性肝脏体征和丙氨酸转氨酶增高四大特点时就可确立婴肝征的诊断。并根据患婴表现,作出临床类型诊断。鉴于本综合征为多因性疾病,治疗和预后与病因密切相关,因此应进一步根据流行病学资料、临床特点和各种检查尽可能作出病因诊断。

疾病预防

1、应在母孕期避免各种疾病感染及患肝炎,同时对患儿应早诊断、治疗。

2、预防新生儿乙型肝炎:

(1).用乙肝人类免疫球蛋白(HBIG)作被动免疫

对患有急性期或恢复期乙肝以及HBV携带的孕母:

A.分娩前3个月,每月注射1次HBIG,每次200U。

B.对其所生的婴儿于,生后24h内、1月龄、6月龄各注射HBIG 100U。

(2)应用乙肝疫苗做主动免疫

分为血源疫苗与基因疫苗。

基因疫苗优点:用量小,安全性高,可避免受到血源携带的其他极微量或未知微生物感染。

方法:对HBsAg阳性和(或)HBeAg阳性的产母所生的婴儿按0、1、6程序(出生24h内、1个月、6个月)各在不同侧部位注射接种1此疫苗。12个月时随访,测保护性抗体(HBsAb)。3~5年进行加强接种1次。

接种后6个月测HBsAg阳性示接种失败。15个月仍阳性示慢性携病毒者。15个月时HBsAg阴性,抗HBs阳性示婴儿得到保护。

(3)乙肝疫苗和乙肝人类免疫球蛋白的联合应用。

治疗

1、病因治疗

(1)对先天性代谢异常者,应给予特殊饮食治疗。

(2)选用抗病毒药物治疗病毒感染

(3)选用敏感抗生素控制原发细菌感染

(4)应用乙肝高价免疫球蛋白和乙肝疫苗治疗乙型肝炎病毒HBV感染

阿昔洛韦(无环鸟苷):每次5mg/kg,静脉滴注,3次/d,连用1周。

2、激素

泼尼松(强的松)2mg/(kg·d),或用地塞米松等。

疗程按临床情况而定,一般共用4~8周。症状明显好转后逐步减量。

作用:可能为消除肝细胞肿胀,减轻黄疸,延迟肝组织的纤维化等。

注意:需注意预防其他感染。

3、激活机体免疫功能

用干扰素及干扰素诱导剂、免疫核糖核酸(iRNA)、转移因子、乙肝病毒表面抗原HBsAg (HBsAg疫苗)、左旋咪唑、泛癸利酮(辅酶Q10)静脉滴注血凝素。

4、保肝利胆药退黄

(1)牛磺胆酸钠:

用法:每次50mg,1~3次/d。

(2)低分子右旋糖酐或小剂量山莨菪碱(654-2)

机制:疏通胆小管,达到利胆退黄作用。

用法:静脉滴注3~5天,前者用量每次5~10ml/kg,后者用量每次0.2~2mg/kg。

(3)门冬氨酸钾镁:

机制:提高细胞内钾镁离子的浓度,加速细胞内三羧酸循环,从而改善肝功能,降低血清胆红素。

用法:每次0.2~0.4ml/kg,静脉滴注,1~2次/d,亦可口服。

(4)苯巴比妥:

机制:改善酶合成及提高酶活力,同时促进胆汁排泄。

用法:每次1.5~2.5mg/kg,3次/d。

(5)其他药物:三磷腺苷(ATP)、甘草酸二钠(甘利欣)、辅酶A( CoA)、多种氨基酸(肝安注射液)及多种维生素均有利于改善肝细胞功能。

5、防治并发症

(1)抗生素:防治感染

注意事项:应选择对肝肾功能影响小的敏感抗生素。

(2)维生素K:防止出血倾向

用法:10mg/d,静脉滴注,1次/d,连用3天。

(3)静脉用人血丙种球蛋白:有助于提高机体抗感染能力,必要时可应用。

(4)维生素D3:治疗佝偻病及低钙惊厥。

30万U肌注1次,同时给予10%葡萄糖酸钙溶液10ml,加等量葡萄糖溶液,静脉滴注。

(5)其他措施:针对有关并发症采取必要的治疗措施。

6、对铜代谢的观察

有些肝炎病儿的肝脏铜含量可达很高水平,建议试用青霉胺治疗。

7、肝脏移植

适用于α1抗胰蛋白酶缺乏症出现进行性肝硬化。

预后

本综合征的预后与其病因密切相关,CMV感染引起者多数预后良好,病情可以完全恢复;遗传代谢病和肝内胆管及间质发育障碍引起者,则病因不除,难能恢复。

-

成都东风日产阳光综合优惠1.3万 现车销售

2025-09-21 01:47:59 查看详情 -

成都日产天籁冠军版综合优惠5.5万 贵阳雪铁龙C3

2025-09-21 01:47:59 查看详情 -

新凯美瑞全系现金优惠6千 成都日产天籁冠军版综合优惠5.5万

2025-09-21 01:47:59 查看详情 -

重庆昂科拉GX优惠达4万元 成都东风日产阳光综合优惠1.3万

2025-09-21 01:47:59 查看详情 -

Mobileye再次成功上市 百公里综合油耗4.33L

2025-09-21 01:47:59 查看详情 -

成都东风日产阳光综合优惠1.3万 上海君威现车颜色充足

2025-09-21 01:47:59 查看详情 -

雪铁龙云逸怎么样 重庆雪铁龙C2综合优惠达1万元

2025-09-21 01:47:59 查看详情 -

成都雪铁龙C3 重庆雪铁龙C2综合优惠达1万元

2025-09-21 01:47:59 查看详情

求购

求购