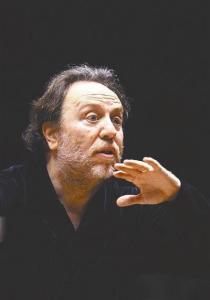

- 里卡尔多·夏伊

里卡尔多·夏伊

人物简介

里卡尔多·夏伊是于1953年出生在意大利的音乐名城米兰的,他的父亲 卢恰诺·夏伊是一位著名的作曲家和音乐学家,曾经担任过斯卡拉歌剧院的 艺术总监。夏伊从小跟随他的父亲学习音乐,后来又进入了米兰威尔弟音乐 学院中学习作曲和指挥。作为一个稀有的指挥天才,夏伊在不满 14 岁时就开 始从事指挥活动了,当时是受克劳迪奥·西莫内的邀请在“威尼斯独奏者” 会上担任指挥的,这次不同寻常的活动,立即便在音乐舆论界中引起了很大 的反响,夏伊的惊人天才,使人们意识到一颗指挥艺术的灿烂新星已经诞生, 于是评论家们纷纷惊呼意大利出现“神童”指挥家,而舆论界则将他誉为“带 着指挥棒来到世间的少年”。然而夏伊对此却保持了相当的平静,他没有在 这方面去过分地应酬和陶醉,而是继续努力地进修着自己的学业,当时,他 在威尔弟音乐学院中跟随贝蒂那尼教授学习作曲,后来又到佩鲁贾音乐学院中拜贝格里诺教授为师学习指挥。从音乐学院毕业以后,踌躇满志的夏伊仍 觉得自己在技术和艺术上不满足,于是他又找到了当时担任凯吉阿纳音乐学 院教授的著名指挥家费拉拉,开始跟随他继续在业务上深造。这段时期里, 由于他的学习成果异常优秀和突出,所以他便被人们公认为是一个具有杰出 素质的指挥英才,他的老师费拉拉教授就曾感慨地说到:“夏伊是我一生中 遇到过的最大的天才”。

夏伊从费拉拉教授的班上毕业时已经满 19 岁了,这时,他便开始作为一个充分掌握了指挥技能的青年指挥家而登上了指挥台,这一年,米兰的新歌剧院邀请夏伊去指挥法国作曲家马斯涅的歌剧《维特》,夏伊接到邀请后欣然前往,并且极其成功地完成了这个重要使命。首演的成功,使他一下在米兰成了家喻户晓的重要人物,受到了人们一致的热情赞叹。其实,早在一、 二年前,他的才华已经被一些具有卓越眼光的人物发现了,当他在 18 岁时指 挥音乐会时,当时担任斯卡拉歌剧院音乐指导和常任指挥的著名指挥大师阿 巴多就一下发现了他,并积极设法将他聘为斯卡拉歌剧院的副指挥。在以后 的两年多的时间里,夏伊一直在阿巴多的身边工作,他努力跟随阿巴多学习, 积累了大量的指挥艺术经验。这段时间,可以说是他在事业上突飞猛进的时 期,而在这其中,阿巴多对他所产生的影响则是绝对不可低估的。 1974 年,21 岁的夏伊受美国芝加哥抒情歌剧院的邀请,赴美指挥了普契尼的歌剧《蝴 蝶夫人》,这次机会,不仅使夏伊第一次在美洲大陆上进行了公演,同时也正式揭开了夏伊作为国际指挥家的序幕。然而,真正使夏伊成为世界著名人 物的机会则是在 1978年,这一年,二十五岁的夏伊在斯卡拉歌剧院极其成功 地指挥了威尔弟的歌剧《海盗》,从而使他正式作为一个名指挥而被世界所 认识,当时,他所表现出的精湛技艺和大将风度,深深地打动了在场的人们 的心,演出结束后,米兰的音乐评论界热情地将他的成功称为“米兰的奇迹”。 此后,他就顺理成章地成为斯卡拉歌剧院的指挥台上经常抛头露面的人物 了。除此之外,夏伊的名声也开始在世界范围里迅速传开了,1979 年,夏伊 在著名的英国皇家科文特花园歌剧院出色地指挥了唐尼采蒂的歌剧《唐·帕 斯夸莱》,同年,他又在世界著名的爱丁堡音乐节上成功地指挥伦敦交响乐 团举行了音乐会。一连串出色的成绩,使夏伊的能力得到了人们的充分信任, 一个又一个的重要演出机会,开始不断地找上他的门来,自从在爱丁堡音乐 节上演出成功以后,他在每个演出季节中都定期在英国举行音乐会,指挥的 乐团包括皇家爱乐乐团、伦敦爱乐乐团、伦敦交响乐团和皇家科文特花园歌 剧院,此外在这段时间里,他还不断地在柏林爱乐乐团、维也纳爱乐乐团以 及其它的一些欧美一流的交响乐团和歌剧院中担任客席指挥。进入到 80 年代 以后,夏伊的指挥活动变得更加广泛和巩固了,1982 年,柏林广播交响乐团 首先将他聘为首席指挥,紧接着,伦敦爱乐乐团也将首席客座指挥的职务授 给了他。 1983 年,夏伊又首次在美国的纽约大都会歌剧院和奥地利的维也 纳国立歌剧院登台指挥,至此,他已经作为著名青年指挥家而指挥遍了世界 上最著名的几家歌剧院。 1984 年,著名的指挥大师卡拉扬亲自提名邀请夏 伊参加当年在奥地利举行的萨尔茨堡音乐节,夏伊同样以其出色的表现,在 音乐节中给人们留下了良好的印象。 1986 年,夏伊又被意大利的波伦亚歌 剧院聘为音乐总监和常任指挥,年仅 33 岁的夏伊,再一次使人们感到了由衷 的惊讶,这位在世界乐坛上青云直上的杰出人物,以他那不容置否的绝对天 才,完完全全地征服了听众们的心。

夏伊的确是一个不可多得的天才指挥家,鉴于他所取得的杰出成就和迅速扩大的世界影响,很多评论家都将他看成是“21 世纪的巨人”。之所以这 样说,是因为在他的身上有着一种先进而持久的、不可磨灭的优秀潜质,这 种潜质实际上就是旁人所不具备的天生素质和超越时代的独特特征,这些素 质和特点对于一位青年指挥家来说是非常难得和珍贵的。夏伊是一位全才型 的指挥家,对于歌剧作品来说,他是那种有着轻车熟路般驾驭能力的指挥家。 在这一点上,他与阿巴多、穆蒂和西诺波利等人一样,身上的意大利歌剧艺 术细胞有着很大的天生因素,在对意大利歌剧作品的演释上,他的能力是非 常强的,这种强大的能力则首先体现在指挥歌剧的数量上。一般来说,从罗 西尼以后一直到普契尼等众多的意大利作曲家的歌剧作品,他的演释都是非 常出色的。当然,在这其中威尔弟、唐尼采蒂和普契尼的作品,对他来说是 更为擅长的。

夏伊对于指挥交响乐作品来说,同样是一位能够给人们带来深刻印象的 人物,多年来,他与经常和他合作的伦敦爱乐乐团、伦敦交响乐团及维也纳 爱乐乐团等名乐团一起举办了数量繁多的交响音乐会,并且灌制了大量优秀 的唱片。夏伊指挥交响音乐有着涉猎作品广和理解作品深的特点,除了意大 利作曲家的作品以外,他对于 19 世纪浪漫主义乐派的其它国家的作曲家的作 品,也有着十分出色的掌握,例如:门德尔松、勃拉姆斯、柴科夫斯基、德 沃夏克、布鲁克纳等人的作品都属于他擅长范围之内的作品。此外,夏伊对于现代派作曲家的作品,也有着非常富有个性的演释。例如:普罗科菲耶夫、 巴托克,尤其是斯特拉文斯基的作品,他的演释都可以说是异常精彩的。

人物风格

夏伊的指挥风格是热情、明快和生动,且极富活跃性和动力感。他的指 挥特点是既有朝气蓬勃的精神,又有鲜明丰富的内容。一般来说,年轻的指 挥家总是喜欢赋予作品更多的绚丽效果而容易忽视作品的内在因素。而夏伊 则不同,他从不因为自己年轻就赋予作品更多的火气和外在的效果,而总是 尽可能地挖掘作品的深度,这样,他指挥演奏出的音乐就有着一种异常成熟 的风格和个性。

夏伊在唱片录制方面,也是一位非常出色的行家。早在他二十多岁时, 就已经成了一名很有成绩的唱片录制指挥家了。多年来,他与世界上著名的 格拉莫风唱片公司、伦敦唱片公司和迪卡唱片公司等录制了数量惊人的古典 音乐唱片,这其中既有经典型的意大利及法国歌剧作品,又有包括各个时期 的古典交响曲和协奏曲在内的交响音乐作品,现在,他仍然是世界各大唱片 公司所最为青睐的人物之一。其实,这种后来的必然性结果也都是从起初的 偶然性因素得来的,比如夏伊所录制的第一张成名的唱片是法国作曲家马斯 涅的歌剧《维特》,而指挥录制这部歌剧的机会对夏伊来说是极其偶然的。 因为当时的格拉莫风唱片公司本来预约的是由小泽征尔来指挥录制的,可是 后来小泽征尔因故不能参加指挥录制,于是格拉莫风唱片公司就临时把夏伊 请出台,来代替小泽征尔指挥该剧的录音,没想到这个偶然发生的事件却一 下成了夏伊一举成名的机会,从那以后,欧美的各大唱片公司就都纷纷聘请 夏伊录制唱片了。

人物经历

1953年2月20日,夏伊生於米兰一个音乐世家,父亲是个作曲家,是欣德米特的学生,曾出任过米兰斯卡拉歌剧院、都灵雷吉俄歌剧院艺术监督.夏伊最初随父亲学习乐理和作曲,进入威尔第音乐学院向贝蒂涅利( B.Bettinelli)学作曲,又在佩鲁贾音乐学院跟瓜里诺(P.Guarino)习指挥.之后,还在锡耶那音乐学院费拉拉(F.Ferrara)班上深造,其间,在米兰还拜卡拉乔洛(F.Caracciolo)为师.

17岁那年(1970年),夏伊首次正式以职业指挥家的身份在米兰登台指挥音乐会演出,获得成功.两年后在米兰诺沃剧院指挥马斯内的歌剧《维特》,这是他首次指挥歌剧的演出.同年在音乐学院毕业后,应阿巴多之邀,出任斯卡拉歌剧院助理指挥.

1974年,21岁的夏伊首次赴国外,在芝加哥抒情歌剧院指挥《蝴蝶夫人》演出,很受欢迎,随后的两年,他又在旧金山歌剧院指挥演出重新制作的《图兰多》,主要演员有帕瓦罗蒂、卡芭耶.经过多年的指挥实践之后,1978年夏伊在斯卡拉歌剧院作正式首演,指挥演出了威尔第的《强盗》(I masnadieri),大获好评,轰动一时.夏伊的崛起,被誉为"米兰的奇迹",立即引起国际乐坛的注目,从这以后,每个乐季他都要定期在英国指挥伦敦交响乐团、伦敦爱乐乐团、皇家爱乐乐团和皇家歌剧院的演出,这是没有先例的殊誉.

80年代,他的指挥活动扩到全球,1984年,他被卡拉扬指名邀请参加萨尔茨堡音乐节,在开幕式演出中指挥威尔第的歌剧《马克白》,这是托斯卡尼尼之后第一个意大利指挥家得到的殊荣.1986年,夏伊出任波伦亚歌剧院音乐总监.

1988年他继海丁克之后掌管阿姆斯特丹皇家音乐厅乐团(ARCO),他的性格挺适应ARPO,除传统曲目之外,他还重新推出"世纪系列"节目,将20世纪以及当代作品带进乐团,卓然有成,颇受欢迎.此外,他还领导乐团举办两年一次的欧洲圣诞音乐会,也很成功.

1996年9月,夏伊带领ARPO首次到中国访问演出,受到热烈的欢迎。

人物事迹

2009年的国家大剧院似乎格外受人瞩目,琉森音乐节的余温还未褪去,另一位指挥大师里卡尔多·夏伊又在10月24日率领莱比锡布商大厦管弦乐团登上了大剧院的舞台,上半场轻盈浪漫的“莫扎特”与下半场气势磅礴的“马勒一”形成极鲜明的对比,再次将北京观众彻底“征服”。

莱比锡布商大厦管弦乐团:266年首度访华

莱比锡布商大厦管弦乐团又名格万特豪斯管弦乐团,成立于1743年的乐团至今已经有266年的悠久历史,是全世界最古老的乐团之一。乐团的地位与声望源自于它与音乐巨匠门德尔松间千丝万缕的联系。作为门德尔松在生命最后12年一手栽培的“掌上明珠”,莱比锡布商大厦管弦乐团被全世界公认为门德尔松的最佳代言人。其现任音乐总监里卡尔多·夏伊更是与阿巴多、穆蒂并驾齐驱的指坛巨匠,在23日的媒体见面会上,夏伊强调,出色的音质就是莱比锡布商大厦管弦乐团的“护照”,二百多年来,乐团人员不断更迭,但独特的“莱比锡之音”却一如既往,始终保持着神奇的魅力。而这一次,中国观众将有幸第一次聆听到“莱比锡之音”。

“马勒第一”五度上演 夏伊续写“巨人”强音

当晚的音乐会果然不负众望。指挥台上的夏伊一派敦厚学者风范,温文尔雅中流露出坦荡大气。上半场,他与慕尼黑新生代小提琴“天后”阿拉贝拉·施丹巴赫合作带来了莫扎特《G大调小提琴与乐队协奏曲》。施丹巴赫运弓之间展现出极强的功力,与乐队的配合丝丝入扣,弦乐之间的亲密对话如丝绢般萦绕在观众的耳畔,而小提琴在独奏段落所表现出的生动绚丽,更体现出莫扎特音乐所独有的轻灵质感。

下半场,乐团则以风格迥异、恢宏磅礴的“马勒一”示人。在大剧院的舞台上,“马勒一”可说得上是一首绝对的“热门曲目”,从杜达梅尔率领的委内瑞拉西蒙·玻利瓦尔青年管弦乐团、到五月音乐节的美国匹兹堡交响乐团、再到亚裔大师郑明勋领衔的亚洲爱乐,直至“指挥帝王”阿巴多率领的琉森节日乐团,短短一年中,马勒《第一交响曲》已经在国家大剧院被演绎过四次,而这一回,莱比锡布商大厦管弦乐团这支德国“老牌”乐团再次选择了“马勒一”。国家大剧院演出部负责人表示:“马勒的风靡是目前世界古典乐界的一个大趋势,而国内观众对于马勒的接受也在一定程度上反映出国人艺术视野的拓展,我们的观念里,古典音乐不再仅仅是贝多芬和莫扎特。”

在此前的越洋采访中,夏伊就表示:“马勒正是马勒在莱比锡生活的两年中开始创作的,因此这座城市与这部交响曲之间的联系是无法磨灭的,正是莱比锡赋予马勒无限的灵感来缔造这部伟大的作品。”也许正因如此,此次由莱比锡布商大厦管弦乐团演奏的“马勒一”或许也与这首乐曲的精神本质更为贴近。在夏伊出众的指挥下,乐团体现出的朴素无华的浑然质感令人动容,厚重的管弦乐中主奏乐器清晰可闻,音乐线条与声部细节丝丝入扣。夏伊的马勒仿佛更注重心理层面的刻画,对音响的强弱和过渡处理更为用心慎密。乐团尖啸亢奋的铜管、窃窃低语的弦乐,丰富的音响平衡以及细腻的节奏把握,使马勒音乐蓄涵了更为丰富的情感元素和耐人寻味的想象空间。对于“莱比锡版”的马勒,正如一向挑剔的此前曾留下的评论:“这些莱比锡人演奏的马勒的音乐,绝不像是他们在说一门新学的方言那么生硬,而像是他们说母语时那般的娴熟自然。”当晚,持续不断的掌声再次印证了莱比锡布商大厦管弦乐团的名不虚传,而夏伊也在观众的欢呼声中返场…次。

门德尔松《第五交响曲》珍贵原版“现身”

据悉,在25日的音乐会中,夏伊和乐团还将带来另外两首主打曲目门德尔松《第五交响曲》和布鲁克纳《第四交响曲》。今年适逢门德尔松诞辰200周年,与作曲大师有着最后12年“姻缘”的布商大厦管弦乐团带来的门德尔松《第五交响曲》非常值得期待。即将演奏的这一版本是去年才被发现的珍贵原版,与现在通行的版本将有很大不同,会增加100多个小节的内容。夏伊介绍说,这是门德尔松《第五交响曲》最完整、最原本的面貌,三周之前刚刚在德国首演,这次则是第一次与北京观众见面。全新的门德尔松《第五交响曲》无疑是莱比锡布商大厦首次访华演出的最大亮点。

-

卡尔·弗里德里希·本茨

2025-09-17 11:40:17 查看详情 -

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场

2025-09-17 11:40:17 查看详情 -

波尔多红内饰 新提的卡宴没选择到自己喜的内饰?可以后期改吗?

2025-09-17 11:40:17 查看详情

求购

求购