- 五角龙

五角龙

外形特征

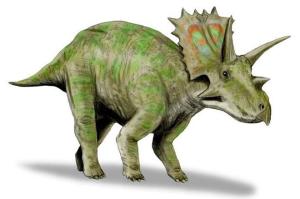

五角龙(拉丁文意为“五角脸”)之所以得名,是因为古生物学家一开始认为它面部长有5只角。实际上,它只有常见的3只角——鼻拱上1只直角。眉拱上2只角。古生物学家看到的另外2只角,不过是拉长了的颧骨。5角龙最特别的地方时它头部的大小。1998年复原的1只颧骨,长度超过3m。它颈部的褶边也十分巨大,边缘上有三角形的骨突。五角龙的整个身体构造很结实,尾巴短,末端很尖。

五角龙外观和开角龙相似,但体形较大,可是却拥有比开角龙更叹为观止的中空的颈部盾板,因此科学家认为其盾板不够坚固,应该是用来威吓敌人或如孔雀尾部用来求偶用的。

骨骼复原图虽然角龙类恐龙的外形特点大致相同,但五角龙仍然是一类恐龙中外形特点较为突出的一种。五角龙长有十分高大头盾,看起来就像是长在脖子上的一张“大帆”,头盾边缘还长有坚硬的骨甲。五角龙身形巨大,它们的行走速度比较慢,而且巨大的头盾可能会随着头部的运动产生小幅度摆动。

骨骼复原图虽然角龙类恐龙的外形特点大致相同,但五角龙仍然是一类恐龙中外形特点较为突出的一种。五角龙长有十分高大头盾,看起来就像是长在脖子上的一张“大帆”,头盾边缘还长有坚硬的骨甲。五角龙身形巨大,它们的行走速度比较慢,而且巨大的头盾可能会随着头部的运动产生小幅度摆动。

生活习性

五角龙是一种比较典型的角龙,据科学家分析,其亲缘关系最接近准角龙与开角龙。和所有角龙类恐龙一样,五角龙也是一种植食性恐龙。在白垩纪时期,开花植物的地理范围有限,所以五角龙可能以当时的优势植物为食,例如蕨类、苏铁、针叶树等。它们可能会使用锐利的喙状嘴咬下树叶或针叶来吃。

五角龙(5)五角龙过着群居生活,经常一起觅食,一起散步,遇到敌害时,也会共同抵御。

五角龙(5)五角龙过着群居生活,经常一起觅食,一起散步,遇到敌害时,也会共同抵御。

动物研究

五角龙的第一个化石是由查尔斯·斯腾伯格(Charles Hazelius Sternberg)发现于新墨西哥州的圣胡安盆地,并由亨利·费尔费尔德·奥斯本(Henry Fairfield Osborn)在1923年所叙述、命名,并将种名取为sternbergii,以纪念斯腾伯格。五角龙的头颅骨大于三角龙的头颅骨,上面有两个大型洞孔。在1930年,卡尔·维曼(Carl Wiman)叙述了第二个种,孔五角龙(P. fenestratus),但后来被发现与斯氏五角龙是同一种动物。在2006年,于科罗拉多州发现的更多的五角龙化石。五角龙目前只有一个种,斯氏五角龙(P. sternbergii)。

古生物学家ThomasM.Lehman发现五角龙是墨西哥州的唯一茱蒂斯河群角龙类在白垩纪晚期的北美洲,角龙类等大型草食性动物都有明显的个别地理分布,与它们的大型体型、高度移动性相反。现代草食性哺乳动物则具有较广的地理分布,可横跨数个大陆。在该时期的北美洲南部,五角龙、克里托龙、副栉龙是该地区的优势草食性恐龙 。这个地区的数种数量较少,赖氏龙亚科、尖角龙亚科的物种数量较少。

-

380TSI劲擎智联版四驱车型上市 成都车展:雪铁龙C

2025-09-28 20:11:31 查看详情 -

1万元首付 云南雪铁龙C2最低首付1.88万元

2025-09-28 20:11:31 查看详情 -

成都日产天籁冠军版综合优惠5.5万 贵阳雪铁龙C3

2025-09-28 20:11:31 查看详情 -

成都雪铁龙C6最高优惠6万元 新凯美瑞全系现金优惠6千

2025-09-28 20:11:31 查看详情 -

郑州长安CS75优惠高达1.6万 北京雪铁龙C5现车

2025-09-28 20:11:31 查看详情 -

MAX优惠3000元 北京雪铁龙C5现车

2025-09-28 20:11:31 查看详情 -

贷款购车低首付低利率 成都雪铁龙C2按揭首付2万元

2025-09-28 20:11:31 查看详情 -

云南雪铁龙C2最低首付1.88万元 0首付换购天籁开回家

2025-09-28 20:11:31 查看详情 -

雪铁龙凡尔赛C5 新款东风雪铁龙天逸C5

2025-09-28 20:11:31 查看详情 -

一汽 一汽丰田新款亚洲龙申报图

2025-09-28 20:11:31 查看详情

求购

求购