- 弹道导弹

弹道导弹

导弹分类

弹道导弹弹道导弹按作战使用分为战略弹道导弹和战术弹道导弹;

弹道导弹弹道导弹按作战使用分为战略弹道导弹和战术弹道导弹;

按发射点与目标位置分为地地弹道导弹和潜地弹道导弹;

按使用推进剂分为液体推进剂和固体推进剂弹道导弹;

按结构可分为单级和多级弹道导弹;

按射程分为洲际、远程、中程和近程弹道导弹。各国的分类不一致。

国际上的通行惯例是:

洲际弹道导弹(ICBM):射程在8000km以上;

远程弹道导弹(IRBM):射程在3000和8000km之间;

中程弹道导弹(MRBM):射程在1000和3000km之间;

短程弹道导弹(SRBM):射程在1000km以下。

中短程的弹道导弹也常被称为战区弹道导弹(TBM)。 使用射程大于被攻击目标距离的导弹是有依据的:它能够到达一个非常高的高度,然后再以极快的速度俯冲下来,使得防卫更加艰难.比如说一枚3000公里射程的导弹如果用来攻击500公里的目标,它可以在到达目标时具有1200公里的高度,与洲际弹道导弹能够到达的高度差不多.这样,它就可以像洲际导弹一样以每秒6公里的速度冲向目标。这种速度大约是音速17倍至18倍,几乎不能防御。

发射基座:

主要有陆基与海基发射基座,移动和固定基座。

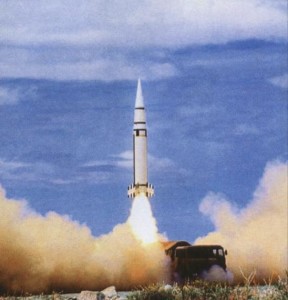

陆基分深井式与轨道移动式或专用汽车进行运载和发射。海基由导弹驱逐舰、核动力舰艇或常规动力舰艇进行运载和发射。

开始研制

飞弹

V2工程开始于1940年。

弹道导弹第二次世界大战期间,正是德国的V2火箭曾给英国带来巨大灾难,当时又叫“飞弹”。V2工程起始于A系列火箭研究,由冯·布劳恩主持,是1936年后在佩内明德新建火箭研究中心的重点项目。A系列火箭经过许多新的改进,性能大大提高。是世界上第一种实用的弹道导弹。"V"来源于德文Vergeltung,意即报复手段,这是纳粹在遭到盟国集中轰炸后表示要进行报复的意思。V1和V2表示这两种型号仅仅是整个系列的恐怖武器的先驱。

弹道导弹第二次世界大战期间,正是德国的V2火箭曾给英国带来巨大灾难,当时又叫“飞弹”。V2工程起始于A系列火箭研究,由冯·布劳恩主持,是1936年后在佩内明德新建火箭研究中心的重点项目。A系列火箭经过许多新的改进,性能大大提高。是世界上第一种实用的弹道导弹。"V"来源于德文Vergeltung,意即报复手段,这是纳粹在遭到盟国集中轰炸后表示要进行报复的意思。V1和V2表示这两种型号仅仅是整个系列的恐怖武器的先驱。

V2长13.5米,发射全重13吨,能把1吨重的弹头送到322千米以外的距离。火箭由液体火箭发动机推动,燃烧工质为液氧和甲醇。发射时火箭先垂直上升到24-29千米高,然后按照弹上陀螺仪的控制,在喷口燃气舵的作用下以40度的倾角弹道上升,也可由地面控制站向弹上接收机发射无线电指令控制。一分钟后,火箭已飞到48千米的高度,速度已达每小时5796千米。此时,无线电指令控制系统指令关闭发动机,火箭靠惯性继续上升到97千米的高度,然后以每小时大约3542千米的速度大致沿一抛物线自由下落,击中目标。由于当时制导系统的精度所限,误差较大。

容积重量

弹道导弹V2工程的目标是扩大容积和承载重量,以容纳自控、导航系统和战斗部。1942年10月3日,V2试验成功,年底定型投产。从投产到德国战败,前德国共制造了6000枚V2,其中4300枚用于袭击英国和荷兰。

弹道导弹V2工程的目标是扩大容积和承载重量,以容纳自控、导航系统和战斗部。1942年10月3日,V2试验成功,年底定型投产。从投产到德国战败,前德国共制造了6000枚V2,其中4300枚用于袭击英国和荷兰。

1943年初按盟国情报人员的情报,盟国发现这一计划,并由对佩内明德的空中侦查得到证实。1943年8月17日夜,英国皇家空军对佩内明德进行了一次著名的大规模空袭,毁伤了V2的地面设施。为预防重蹈8月17日灾难,纳粹将V2工厂迁到德国山区的山洞工厂,这个过程耽误了预期的火箭攻势。

弹道导弹1944年6月13日(诺曼底登陆后六天)V1开始攻击伦敦,9月份第一枚V2落到伦敦。火箭攻击造成了严重的平民伤亡和财产损失。如果在六个月前对登陆部队集结地进行集中攻击而不是伦敦的话,即如艾森豪威尔将军所说,盟国将遭到难以克服的困难。对伦敦的攻击都是在上午7至9时,中午12至2时,下午6至7时交通高峰期进行的,企图吓垮英国的民心士气。可是,对经过1940年空袭的英国人民,在全面胜利已如此接近时,这种新的恐怖算不了什么。在诺曼底前线的英国士兵更尽了最大努力用最快速度向威胁他们家庭的火箭发射地挺进。除了向伦敦发射外,在盟军9月4日占领安特卫普港后,纳粹向安特卫普港进行了大规模导弹攻击。

弹道导弹1944年6月13日(诺曼底登陆后六天)V1开始攻击伦敦,9月份第一枚V2落到伦敦。火箭攻击造成了严重的平民伤亡和财产损失。如果在六个月前对登陆部队集结地进行集中攻击而不是伦敦的话,即如艾森豪威尔将军所说,盟国将遭到难以克服的困难。对伦敦的攻击都是在上午7至9时,中午12至2时,下午6至7时交通高峰期进行的,企图吓垮英国的民心士气。可是,对经过1940年空袭的英国人民,在全面胜利已如此接近时,这种新的恐怖算不了什么。在诺曼底前线的英国士兵更尽了最大努力用最快速度向威胁他们家庭的火箭发射地挺进。除了向伦敦发射外,在盟军9月4日占领安特卫普港后,纳粹向安特卫普港进行了大规模导弹攻击。

1945年德国投降前夕,布劳恩和400余名火箭专家向美军投降,后到美国,成为美国火箭技术和空间技术的奠基人之一;苏联也缴获了大量V2的成品和部件,并俘虏了一些火箭专家,以此为起点,开始自己的火箭和空间计划。

V2是单级液体火箭,全长14米,重13吨,直径1.65米,最大射程320千米,射高96千米,弹头重1吨。V2采用较先进的程序和陀螺双重控制系统,推力方向由耐高温石墨舵片操纵执行。V2在工程技术上实现了宇航先驱的技术设想,对现代大型火箭的发展起了承上启下的作用。成为航天发展史上一个重要的里程碑。

制导方式

无线电遥控

弹道导弹的制导方式有无线电遥控制导、惯性制导、星光-惯性制导等。

无线电遥控制导是早期弹道导弹(如SS-6、“宇宙神”等)曾采用的一种制导方式,它易受无线电干扰,地面设备复杂,不能满足现代作战使用要求。

自主式制导

弹道导弹惯性制导属于自主式制导,采用的是惯性测量元件,不受外界干扰。自从20世纪50年代以来,各国研制的弹道导弹,绝大多数采用惯性制导。其组合方式,有平台式和捷联式两种。平台式是利用陀螺仪的定轴性,通过框架将陀螺平台稳定于惯性空间。加速度表安装在平台的台体上,平台隔离了弹体的角运动和振动,使加速度表不受弹体振动影响。现已装备的弹道导弹多采用此种方式。捷联式是将陀螺仪和加速度表直接固连在弹体上,经陀螺仪测出的加速度表组合与惯性参考系之间相对角度的测量值,由计算机进行转换。同平台式相比,捷联式的仪表受弹体振动的影响较大,对计算机的要求较高,但捷联式系统简单、可靠,随着微型计算机的发展,正日益受到重视。惯性制导技术的不断发展,使弹道导弹的命中精度有很大提高。如2

弹道导弹惯性制导属于自主式制导,采用的是惯性测量元件,不受外界干扰。自从20世纪50年代以来,各国研制的弹道导弹,绝大多数采用惯性制导。其组合方式,有平台式和捷联式两种。平台式是利用陀螺仪的定轴性,通过框架将陀螺平台稳定于惯性空间。加速度表安装在平台的台体上,平台隔离了弹体的角运动和振动,使加速度表不受弹体振动影响。现已装备的弹道导弹多采用此种方式。捷联式是将陀螺仪和加速度表直接固连在弹体上,经陀螺仪测出的加速度表组合与惯性参考系之间相对角度的测量值,由计算机进行转换。同平台式相比,捷联式的仪表受弹体振动的影响较大,对计算机的要求较高,但捷联式系统简单、可靠,随着微型计算机的发展,正日益受到重视。惯性制导技术的不断发展,使弹道导弹的命中精度有很大提高。如2

弹道导弹20世纪60年代初服役的“宇宙神”洲际弹道导弹, 射程10000公里,命中精度(圆公算偏差)2.77公里;而70年代末期服役的“民兵”Ⅲ洲际弹道导弹,射程13000公里,命中精度已提高到0.185公里。这主要是因为在设计、材料、工艺以及测量、误差补偿等方面采用了先进技术,先后研制出液浮、气浮、静电悬浮陀螺,以及正在发展的激光陀螺等元件,使惯性仪表日趋完善。

弹道导弹20世纪60年代初服役的“宇宙神”洲际弹道导弹, 射程10000公里,命中精度(圆公算偏差)2.77公里;而70年代末期服役的“民兵”Ⅲ洲际弹道导弹,射程13000公里,命中精度已提高到0.185公里。这主要是因为在设计、材料、工艺以及测量、误差补偿等方面采用了先进技术,先后研制出液浮、气浮、静电悬浮陀螺,以及正在发展的激光陀螺等元件,使惯性仪表日趋完善。

惯性制导

星光-惯性制导,是在惯性制导的基础上,增加了星光测量装置,利用宇宙空间的恒星方位来判定初始定位误差和陀螺漂移,对惯性制导误差进行修正,进一步提高了导弹的命中精度。

导航系统制导

全球卫星导航系统,就是GPS技术在导航通讯领域的最新应用系统。迄今,比较完善的卫星导航系统已经有美国GPS和俄罗斯GLONASS系统,欧洲计划推出自己的卫星导航系统Galileo。中国这个要逐步扩展为全球卫星导航系统的北斗导航系统(BeiDou),将主要用于国家经济建设,为中国的交通运输、气象、石油、海洋、森林防火、灾害预报、通信、公安以及其他特殊行业提供高效的导航定位服务。

主要特点

1. 导弹沿着一条预定的弹道飞行,攻击地面固定目标。

2. 通常采用垂直发射方式,使导弹平稳起飞上升,能缩短在大气层中飞行的距离,以最少的能量损失克服作用于导弹上的空气阻力和地心引力。

3. 导弹大部分弹道处于稀薄大气层或外大气层内。因此,它采用火箭发动机,自身携带氧化剂和燃烧剂,不依赖大气层中的氧气助燃。

4. 火箭发动机推力大,能串联、并联使用,可将较重的弹头投向较远的距离。

5. 导弹飞行姿态的修正,用改变推力方向的方法实现。

6. 弹体各级之间、弹头与弹体之间的连接通常采取分离式结构,当火箭发动机完成推进任务时,即行抛掉,最后只有弹头飞向目标。

7. 弹头再入大气层时,产生强烈的气动加热,因而需要采取防热措施。

8. 导弹无弹翼,没有或者只有很小的尾翼,起飞质量和体积大,结构复杂。

9. 为提高突防和打击多个目标的能力,战略弹道导弹可携带多弹头(集束式多弹头或分导式多弹头)和突防装置。

10. 有的弹道导弹弹头还带有末制导系统,用于机动飞行,准确攻击目标。

结构组成

洲际弹道导弹的内部结构比较复杂,大体上可分成以下几个部分。

战斗部,又叫弹头。洲际导弹的弹头一般采用核弹头。 发动机,又叫推进系统。现代弹道式导弹的推进剂占整个起飞重量的90%。推进剂,有液体的,也有固体的。最早的液体推进剂是液氧和酒精,后来采用肼类。早期的是在发射前加注燃料,制成可贮预装液体推进剂,装入导弹后可长期贮存,方便多了。固体推进剂发展很快,用它制成的发动机结构简单,能长期贮存,便于使用、维护,为导弹的机动发射创造了条件。

当推进剂在燃烧室里燃烧时,燃烧产物向后喷射,获得的推力是非常巨大的。例如,一个射程10000多公里的洲际弹道导弹,发动机推力可达100吨,功率可达几百万千瓦。

这功率与一座发电厂供给100万人口的城市的功率相当。洲际导弹一般做成两级或多级。制导系统是导弹的“大脑”。它的任务是保证垂直发射的导弹按一定程序准确地飞入预定的位置。

制导方式:广泛使用惯性制导。

它的基本原理是:利用加速度表,在3个互相垂直轴的坐标系上,测出导弹重心运动的加速度分量。通过解算装置,得出导弹在某一时刻的速度和距离,然后与预定的位置发生偏差时,制导系统会发出校正信号,操纵空气舵和燃气舵,使导弹回到预定弹道上来。当洲际导弹的发动机熄火后,弹头将从弹体上分离出去,开始被动段的飞行。当它重新进入大气层时,速度很高,约等于音速的十几倍;它和气流剧烈摩擦,表面温度会达到几千度。如果不采取措施,它就将被烧成灰烬。因此,弹头表面要涂一层高分子耐烧蚀材料,在高温作用下,它将逐渐分解吸收热量。人体是通过发汗来降温的。有一种“发汗冷却弹头”正是根据这个道理制成的。在压力和高温作用下,“发汗剂”从多孔材料挤出,迅速分解汽化,从而大量吸热。当“汗”出完,弹头也已击中目标了。

发展历史

弹道导弹能按预定弹道飞行并准确飞向地面固定目标,主要是由制导系统实现的。

其制导方式有无线电指令制导、惯性制导、星光-惯性制导等。

无线电指令制导是早期弹道导弹采用的制导方式,它易受无线电干扰,地面设备复杂,不能满足现代作战使用要求。因此,自20世纪50年代以来,各国研制的弹道导弹绝大多数采用惯性制导。

惯性制导属于自主式制导。它采用惯性测量元件,不受外界干扰。按照惯性测量装置在导弹上的安装方式,惯性制导可分为平台式惯性制导和捷联式惯性制导。

平台式惯性制导的惯性测量装置具有测量精度高、计算机运算较简单、利用 平台本身还可进行元件误差分离、发射时调平和瞄准也较简单等优点。因此,被广泛采用。与平台式惯性制导相比,捷联式惯性制导的惯性测量装置受弹体振动的影响较大,测量精度受到一定限制,对计算机的要求较高,随着微型计算机的发展,正日益受到重视。

惯性制导技术的不断发展,使弹道导弹的命中精度有很大提高。例如60年代初期,美国研制的"民兵"ⅠA洲际弹道导弹,射程8000千米,命中精度(圆概率偏差)为1.8千米;70年代研制的"民兵"Ⅲ洲际弹道导弹,射程13000千米,命中精度已提高到0.185千米。星光-惯性制导是在惯性制导的基础上,增加了星光测量装置,利用宇宙空间的恒星方位来判定初始定位误差和陀螺漂移 , 对惯性制导误差进行修正,进一步提高了导弹命中精度。

1957年8月前苏联首次试射成功第一枚SS-6洲际弹道导弹,美国第一枚洲际弹道导弹“宇宙神”于1959年开始装备。洲际弹道导弹早期大多采用液氧和煤油作推进剂,液氧容易蒸发,使用很不方便,后来都改用可储液体推进剂或者固体推进剂。美国60年代中期以后研制的洲际弹道导弹都采用固体推进剂,前苏联装备的洲际弹道导弹多数采用可储液体推进剂。为了突破反导系统的拦截,70年代初期和中期,美苏又分别研制成功带分导式多弹头的洲际弹道导弹,并大量装备,不仅增强了突防能力,还可打击多个目标。例如美国的MX“和平卫士”洲际导弹,每枚带有10个分导式核弹头,每个弹头的当量为33.5万吨TNT。陆基洲际弹道导弹大多部署在固定的地下发射井内。发射方式有两种:一种是自力发射,即火箭发动机在井下点火,又称热发射;另一种是外力发射,导弹靠燃气发生器产生的高压气体推出井口,然后发动机点火,又称冷发射。由于发射井的抗压能力总是有限的,为了提高洲际弹道导弹的生存能力,又创造了地面机动发射方式,俄罗斯的SS-24洲际导弹采用铁路机动发射,SS-25洲际导弹为公路机动发射。美国也研究过“民兵”洲际导弹的铁路机动发射方案,试验过MX、洲际导弹的公路机动发射方案,因成本和环境等因素最后没有采用,MX导弹是装在改进的“民兵”导弹发射井里。洲际弹道导弹采用惯性制导系统。早期的洲际导弹命中精度不高,圆概率误差在数公里以上。经过改进制导系统,命中精度有很大提高,美国的MX导弹弹头的圆概率误差已减小到90~120米,可以用来打击洲际导弹地下发射井这样的加固目标。

世界导弹

德国:“V-2”、“霍特”、“罗兰特”

俄罗斯:“白杨”、“飞毛腿”、“日灸”、“萨姆-2”、“骄子”、“安泰”

中国:“东风”、海基型号“巨浪”、“红旗”、“上游”、“海鹰”、“鹰击”、“红箭”、“霹雳”、“闪电”

中国台湾:“天剑”、“雄风”,"天弓"、“靑锋”

法国:“飞鱼”、“西北风”

美国:“战斧式”、“爱国者”、“鱼叉”、“响尾蛇”、“阿萨特”、“地狱火”、“潘兴”、“民兵” 、“三叉戟”

印度:“天空” “烈火”

巴基斯坦:“哈塔夫”

朝鲜:“劳动”、“大浦洞”

伊朗:“流星”

-

雄风2反舰型空面导弹

2025-09-19 23:01:10 查看详情 -

我国导弹玩出了新花样?(应用最多的导弹精确度比较)

2025-09-19 23:01:10 查看详情

求购

求购