- 天竺热风录

天竺热风录

天竺热风录

出版社:南海出版公司

类别:文学

开本:32开

作者:(日)田中芳树|译者:陆求实

ISBN:9787544237833

页数:228

出版日期:2007-08-01

第1版第1次印刷

田中芳树(たなか よしき,1952年10月22日-),日本著名科幻小说家,本名田中美树。1952年在

熊本县出生。与

金庸并称为“亚洲文坛双壁”。毕业于

学习院大学文学部,获文学博士学位,从小 博览中国古典名著,深受 中国文化浸染。

田中芳树(たなか よしき,1952年10月22日-),日本著名科幻小说家,本名田中美树。1952年在

熊本县出生。与

金庸并称为“亚洲文坛双壁”。毕业于

学习院大学文学部,获文学博士学位,从小 博览中国古典名著,深受 中国文化浸染。

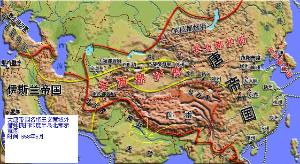

公元647年,王玄策奉唐太宗之命第二次出使天竺。不料此时统治天竺众多诸侯小国的戒日王尸罗逸多病逝,帝那伏帝国君阿罗那顺趁乱篡位僭立,并实行残酷的宗教迫害。阿罗那顺听说大唐使节来到,竟派出千余兵将伏击唐使,将王玄策一行全部投入牢狱。  王玄策横扫印度半岛示意图

王玄策横扫印度半岛示意图

王玄策与副使蒋师仁冒险越狱,并在戒日王之妹拉迦室利公主的帮助下,逃出天竺北上至尼泊尔,借得尼泊尔骑兵七千及吐蕃骑兵一千二百名,再入天竺,与阿罗那顺的数万大军展开激战,杀死敌军数千、溺毙万余、俘虏一万多人,又巧布“火牛阵”,一举摧毁阿罗那顺亲自统率的七万战象部队,生擒阿罗那顺,使天竺诸国恢复了安定与和平。倒了大霉的阿罗那顺被披枷带锁押往长安,与之同往的还有一名自称活了二百岁的印度和尚,名叫那罗迩娑婆。回到长安,已是贞观二十二年,唐太宗李世民喜出望外,当即将王玄策册封为朝散大夫,献俘于太庙。那位印度和尚自称能炼制长生不老药,大胆在唐太宗身上做实验,却直接促使了唐太宗的早死,王玄策的五品官衔就再也没能升上去。唐太宗去世后,阿罗那顺的石像与其他酋长一起,列于玄阙之下,供后人瞻仰。

与那些传奇的好莱坞英雄们相比,王玄策的经历绝不逊色。要是把王玄策的故事改编一下,才真正是一部充满传奇色彩的 英雄冒险电影。田中芳树本人也说过,对于王玄策这个人物,“即使是把他当成好莱坞具有华丽风格之冒险电影的主角也丝毫不会缺失分量。”

王玄策这个名字出现在田中的《中国武将列传》中,田中老师给予他很高的评价,原因是他以外交官的身份出使天竺,适逢天竺国内动乱被囚禁,他不但逃出,还以大唐国使的身份向泥婆罗国王借兵攻伐,在完全不熟悉的异地以异国之兵,战胜了几倍于自己的天竺叛军,此等功绩亘古未有,他却默默无闻,王玄策等人将泥婆罗国(今尼泊尔)的波稜菜(菠菜)以及印度石蜜(蔗糖)的制造方法带入中国。而后来中国的制糖技术又超过了印度,能够熬制出洁白如雪、晶莹剔透的白砂糖。于是,这种糖又被作为珍品带回印度。在印地语中,“白砂糖”一词叫“CINI”,意思就是“中国”。直让田中老师很是不平。而这些描述也看得一干读者很热血,田中粉丝团更是YY出了《天竺热风录》的伪作,文风参照《亚尔斯兰战记》等架空历史著作,还蛮像那么回事。

但是读者都被田中骗了,这次他一改以前那种日本式的历史小说叙述方法,使用了中国的章回体风格,当然节奏还是日本式的,注重细节和铺垫和呼应。 新的翻译,新的文体,也带来了不同的阅读体验,小说在大唐盛世的历史背景下娓娓道来,也让人充分体会到作为唐朝人的民族自豪感和自信心,就好比现时现日美国护照上所书写的“请记得,您的背后是强大的美利坚合众国”,而王玄策是捍卫祖国尊严,有勇气和谋略的天才指挥官。

虽为曾经立下“世界史上空前绝后奇功”的唐代使节,王玄策三度出使天竺的经历却在史书上鲜有记载。究其原因,田中芳树不无幽默地表示,中国古典名著《西游记》中玄奘法师西天取经的夺目光彩淹没了与之同时代的王玄策,而且他的官位比较低,在正史当中不可能单独为他树碑立传。在从印度回来后,也只是辛苦了就结束,算是有点可怜。玄策晚年写过回忆录《中天竺行记》,但不为世人重视,后来也失传了。一个人出名是要靠宣传的,在没有任何宣传的情况下,这位英雄最终为世人所遗忘。  古印度战象

古印度战象

在《天竺热风录》中最气势恢弘的场景,莫过于王玄策巧布“火牛阵”战胜了阿祖那王的战象军团。战象是当时战场上最具代表性的元素,《天竺热风录》尽情想象了王玄策一生中最璀璨的传奇,让人感动之余,不禁追念中华先人的飒爽英姿和干云豪气,表达后世子孙最深切的景仰和怀念。在洛阳龙门石窟,有王玄策于公元665年的造佛像题记,在《法苑珠林》﹑《释迦方志》﹑《诸经要集》中,有王玄策《中天竺国行记》的片文只语,位于西藏吉隆(旧名宗喀)以北的《大唐天竺使出铭》摩崖碑刻,也是王玄策留下的遗迹,碑刻清楚地记载了,同行的还有王玄策的儿子和侄子。尽管正史上有关王玄策的记载十分简单,但是透过寥寥记录,依然可以想见当年异国战场上的惊天动地。王玄策后来在唐高宗时第三次出使过印度,专程去送佛袈裟。人们习称的“方丈”一词,就是源自这次出使。他到达吠舍厘城(佛教第二次大“结集”之处)时,经过维摩(意译净名,释迦牟尼时代以在家身分奉持梵行的菩萨道行者,堪称佛陀时代第一居士,是象征大乘佛教兴起的关键人物)故宅,以笏量基,止有十笏,遂称“方丈室”。

有记者问田中芳树,唐朝作为小说的舞台在他眼里究竟是怎样的时代?田中说,这是一个非常强盛、并向四面八方开放的时代。正如小说中描写的那样,当时处在丝绸之路起点的长安集中了“地上所有的东西”,是个国际大都市。可以想象,唐朝创造了浑然一体的崭新的文明。谈到对于今日中国的印象,田中称上海和香港与开放的长安可谓一脉相传,而他本人非常喜欢北京。

第一回 唐太宗遣使礼天竺 王玄策奉敕赴西域

第二回 彼岸师拉萨谒公主 智岸师雪山常 困坷

第三回 戒日王殒命国中乱 阿罗那顺篡立逞骄横

第四回 唐使者无端陷南牢 婆罗门 幻戏惊众人

第五回 王正使越狱奔北地 蒋副使乘象渡赤水

第六回 两国主发兵援唐使 番将士师讨天竺

第七回 摩揭陀国风云告急 赫罗赫达战尘蔽天

第八回 阿罗那顺统兵挽颜面 王玄策施计破 象军

第九回 恒河畔师仁擒逆贼 曲女城众将贺胜利

第十回 王玄策献献虏谒天子 英国正论说主君

作者后记 历经漫漫夜行 终得搁笔付梓

-

雨中游天竺灵感观音院

2025-09-24 15:56:02 查看详情

求购

求购