- 放射性核素发生器

放射性核素发生器

资料

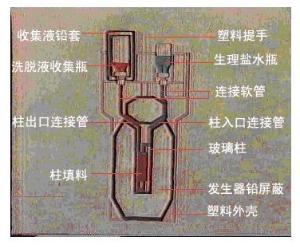

医学中常用的发生器有:Mo–Tc发生器(图)、W–Re发生器、Sr–Rb发生器、Rb–Kr发生器等。

在医学上, 这些发生器可以通过淋洗产生含有放射性核素的试液,比如Mo–Tc发生器可以产生99mTc,可以用来标记药物配合SPECT等核医学设备进行核医学显像检查。而Sr–Rb发生器则可以产生82Rb,可以配合PET等设备进行核医学检查,比如心肌灌注代谢显像等。

介绍

装有某种放射性母体核素、从而分离得到该母体核素衰变生成的高纯放射性子体核素的装置(见放射性)。实用的放射性核素发生器中,子体核素的半衰期短,而母体核素的半衰期适当地长。放射性核素发生器以其母子体核素或直接以子体核素来命名,例如母体为99Mo、子体为99Tcm的装置就叫99Mo-99Tcm发生器或99Tcm发生器。放射性核素发生器在其有效期内,每隔一段合适的时间间隔就可从中分离一次子体核素,好像从母牛身上挤奶一样,所以放射性核素发生器又称为“母牛”。例如99Mo-99Tcm发生器又叫99Mo-99Tcm母牛。放射性核素发生器的问世,为需要应用短半衰期核素的单位提供了方便;为那些远离产地、在通常情况下难于应用短半衰期核素的单位,解决了长期不好解决的一部分困难。

简史

放射性核素发生器最早始于医学,1920年G.法伊拉由226Ra分离出222Rn,从而提出发生器的概念。1951年美国布鲁克黑文国立实验室M.W.格林等人基于法伊拉从226Ra分离222Rn的原理,研制成世界上第一个人工放射性核素发生器132Te-132I发生器。以后99Mo-99Tcm、113Sn-113Inm等发生器陆续研制成功。理论上,应该有大批的这类母子体核素可供利用。为了发展更多的放射性核素发生器,曾进行了大量的工作,美国的M.布鲁斯研究了五年,于1965年发表文章,列出了118个可能有用的母牛体系。现在国际上实际应用的和研制的放射性核素发生器有28Mg-28Al、38S-38Cl、42Ar-42K、44Ti-44Sc、47Ca-47Sc、68Ge-68Ga、72Se-72As、81Rb-81Krm、83Rb-83Krm、87Y-87Srm、90Sr-90Y、99Mo-99Tcm、103Pd-103Rhm、103Ru-103Rhm、111Ag-111Cdm、113Sn-113Inm、125Sb-125Tem、131Ba-131Cs、132Te-132I、137Cs-137Bam、188W-188Re、189Ir-189Osm、194Hg-194Au等。这些母体核素中,有的是加速器生产的,有的来自裂变产物,反应堆可生产的有28Mg、42Ar、47Ca、99Mo、103Pd、103RU、113Sn、131Ba、188W等。

母体核素的选择

通常根据所要求的子体核性质,如射线类型、能量、半衰期及其他有关要求来选定母体核素。母体核素除了能衰变生成合用的子体核素和化学性质上便于子体核素的分离外,还应具有适当长的半衰期,易于大量获得,而且价格低廉。例如医学上要求有半衰期为几小时、主要γ射线能量在100~250千电子伏之间的短半衰期核素来作脏器显像、医学诊断。为此,人们选择的母体核素之一是99Mo。其根据就是99Mo的子体核素99Tcm在生物化学、药物学性质上适合医用,在核性质上又十分理想(见锝放射性药物)。99Tcm发射 141千电子伏的单能γ射线,半衰期为6.0小时,几乎无β-射线,它的子体99Tc的半衰期长达2.1×105年,几乎可视为稳定核素,99Mo和99 Tcm化学性质的差异也易于进行分离。母体99Mo不仅半衰期为66.0小时,有利于远程运输,而且可以在反应堆中通过 98Mo的(n,γ)核反应或235U的(n,f)核反应大量生产,价格便宜。

构造

放射性核素发生器的构造,随母体和子体核素分离方法的不同而不同。分离方法是根据有利于母子体核素的分离和对子体核素纯度等的要求来选择的。通常要求分离效果好、效率高、速度快、操作简便,在多次重复的条件下分离得到的子体核素仍然具有较高的核纯度、放化纯度和放射性浓度,以及适用的化学状态和稳定的化学组成。可用的分离方法有离子色谱法、溶剂萃取法和升华法等,常用的是离子色谱法。放射性核素发生器中,以采用离子色谱法作为分离方法的99Mo-99Tcm发生器为例,基本部件是吸附柱(活性氧化铝柱,99Mo以99MoO娸的形式吸附在柱上)、淋洗系统和用于保护工作人员的辐射屏蔽套。柱内生成的99Tcm不被活性氧化铝吸附,当加入适当的淋洗剂时,99Tcm便以99TcmO嬄的形式被淋洗出来,称之为“挤奶”。供医用时,为了使用方便,除基本部件外,常附加子体核素溶液接收瓶和一定量的淋洗剂。吸附柱及淋洗系统需经消毒灭菌,而且为了在使用期间其洗脱液达到医用注射液要求,还须另外附加无菌过滤器。

最佳挤奶使用时间间隔

任何一种母体半衰期T1大于子体半衰期T2的放射性核素发生器,两次挤奶之间的最佳时间间隔Tm,即子体的放射性由零重新增长到最大值的时间,可由下式计算:

![]() 运用上式算得的99Mo-99Tcm发生器的最佳挤奶时间间隔约为22.9小时。但考虑到子体核素增长速率随时间的变化是由快到慢的,故采取比22.9小时短一些的时间间隔来再次淋洗99Tcm较为经济。每种放射性核素发生器都有自己的最佳挤奶时间间隔,应用时须计算选择。

运用上式算得的99Mo-99Tcm发生器的最佳挤奶时间间隔约为22.9小时。但考虑到子体核素增长速率随时间的变化是由快到慢的,故采取比22.9小时短一些的时间间隔来再次淋洗99Tcm较为经济。每种放射性核素发生器都有自己的最佳挤奶时间间隔,应用时须计算选择。

应用

放射性核素发生器可以为人们多次地、安全方便地提供核纯、无载体、高比活度和高放射性浓度的短半衰期核素,所以它在医学、工业、科研等领域中应用得相当多。从放射性核素发生器中取得的短半衰期核素,可以直接应用或者制成多种多样标记化合物(包括药物)来应用。由于短半衰期核素的应用是医学检查诊断的一个方向,所以放射性核素发生器在医学上用得最多,除了已有的医用放射性核素发生器132Te-132I、99Mo-99Tcm、113Sn-113Inm、87Y-87Srm、68Ge-68Ga之外,又需要一些新的、半衰期更短的超短寿命的放射性核素发生器。在已有的放射性核素发生器中用得最多的是99Mo-99Tcm发生器。用99Mo-99Tcm发生器的洗脱液99Tcm高锝酸盐或用99Tcm高锝酸盐为原料标记的各种含99Tcm药物,已广泛用于脑、甲状腺、涎腺、肺、心、血池、肝、胆、脾、肾、骨、骨髓等的扫描显像和功能检查。99Tcm的用量相当大,其用量已占医学诊断用放射性核素总用量的80%以上。

放射性核素代谢

放射性核素代谢:放射性核素,可通过食物、水和空气、经消化道、呼吸道、皮肤和伤口进入体内代谢

放射性核素经多种途径进入人体后,沉积于体内某些组织器官和系统引起的放射损伤称为内照射放射损伤(radiation injuries from internal exposure)。

内照射损伤在战时和平时均可发生。战时,放射性核素的内污染是由放射性落下灰(雨)进入人体内所致。平时,放射性核素的工业、农业、医学等领域中广泛的应用,若使用不当、防护不周、或意外事故,均有可能造成内污染。

第一节放射性核素在体内的代谢

一、放射性核素进入体内的途径与吸收

核战争时的放射性落下灰和放射性战剂及平时污染于环境中的的放射性核素,可通过食物、水和空气、经消化道、呼吸道、皮肤和伤口进入体内。

(一)经消化道进入

放射性核素可经过污染的手、或饮用被污染的水、食物、药品等,也可通过食物链经消化道进入体内。

放射性核素吸收率最高的是碱族元素(钠、钾、铯)和某些非金属元素(碘、碲),可达90%以上;其次是碱土族元素(锶、钡)为10%~40%;镧系和锕系元素的吸收率最低,约为0.01%~0.1%。

(二)经呼吸道进入

放射性核素可以气态、气溶胶或微小粉尘的形式存在于空气中,气态放射性核素(氡、氙、氚)易经呼吸道粘膜或透过肺泡被吸收入血。粉尘或气溶胶态的放射性核素在呼吸道内的吸收决定于粒径大小及化合物性质。一般粒径愈大,附着在上呼吸道粘膜上愈多,进入肺泡内愈少,吸收率低。难溶性化合物在肺内溶解度很低,多被吞噬;而可溶性化合物则易被肺泡吸收入血。

粒径大于1μm者,大部分被阻滞在鼻咽部、气管和支气管内;粒径在0.01~1μm的落下灰危害最大,大部分沉积在肺部(包括细支气管、肺胞管、肺泡、肺泡囊)。部分吸收入血,部分被吞噬细胞吞噬后滞留在肺内成为放射灶。

沉积在鼻咽部,气管和支气管的放射性灰尘大部分通过咳痰排出体外或吞入胃内,仅少部分吸收入血。

(三)经伤口和皮肤粘膜进入

伤口和皮肤粘膜沾染放射性核素后,若不及时洗消,放射性核素将通过伤口和皮肤粘膜的渗透、吸收进入体内。

二、分布

放射性核素进入体内后,以两种方式参与体内的代谢过程;一种是参与体内稳定性核素的代谢过程,如放射性钠和碘参与体内稳定性23na和127i的代谢;另一种是参与同族元素的代谢过程,如放射性核素90sr和137cs分别参与钙和钾的代谢过程。根据其在组织和器官中的代谢特点,可分为均匀性分布和选择性分布。

(一)均匀性分布

某些放射性核素较均匀地分布于全身各组织、器官中,如14c、24na、40k、3h等。

(二)选择性分布

某些放射性核素选择性地蓄积于某些组织、器官中。例如放射性碘大部分蓄积于甲状腺,碱土族元素89sr、90sr、45ca等主要蓄积于骨骼。镧系元素140la、144ce、147pm等主要蓄积于肝脏。106ru、129te、106rh等主要蓄积于肾脏中。

三、排出

放射性核素从体内排出的途径、速度和排出率与放射性核素的理化性质和代谢特点有关。

(一)排出途径

进入体内的放射性物质可通过胃肠道、呼吸道、泌尿道以及汗腺、唾液腺和乳腺等途径从体内排出。

1.胃肠道经口摄入或吸入后转移到胃肠道的难溶性或微溶性放射性核素,在最初的2~3天内,主要由粪便排出体外。如144ce、239pu、210po(钋)由粪便可排除90%以上。

2.呼吸道气态放射性核素(如氡、氚),以及挥发性放射性核素,主要经呼吸道排出,而且排出率高,速度快。如氡和氚进入体内后,在最初0.2~2小时内大部分经呼吸道排出。停留在呼吸道上段的放射性核素,可随痰咳出。

3.泌尿道经各种途径进入体内吸收入血的可溶性放射性核素,主要经肾随尿排出。如34na、131i、3h等进入体内后第1天尿中排出量占尿总排出量的50%左右,3天内占尿总排出量的90%左右。

(二)排出速度

沉积在体内的放射性核素自体内排出的速度以“有效半减期”(effectivehalf-life,te)表示。它是指体内放射性核素沉积量经放射性衰变和生物排出使放射性活度减少一半所需要的时间。某放射性核素的有效半减期取决于该核素的物理半衰期(physicalhalf-life,tp)和生物半排期(biologicalhalf-life,tb)。其相互关系以下式表示:

物理半衰期(tp):指该放射性核素自身衰变一半所需要的时间。

生物半排期(tb):指该放射性核素通过生物代谢排泄一半所需要的时间。

-

460长续航版4月15日上市 提升智能与便捷性

2025-09-20 22:21:27 查看详情 -

定位紧凑级轿车/内上市 提升智能与便捷性

2025-09-20 22:21:27 查看详情 -

V将于6月上市 提升智能与便捷性

2025-09-20 22:21:27 查看详情 -

菱智M5EV长续航版上市 提升智能与便捷性

2025-09-20 22:21:27 查看详情 -

长安福特锐际两驱版本4月17日上市 提升智能与便捷性

2025-09-20 22:21:27 查看详情 -

雪铁龙全新C4正式亮相 可回收材料制造/注重经济性

2025-09-20 22:21:27 查看详情 -

雪铁龙C3L正式亮相 可回收材料制造/注重经济性

2025-09-20 22:21:27 查看详情 -

雪铁龙全新C3L官图泄露 可回收材料制造/注重经济性

2025-09-20 22:21:27 查看详情 -

郎朗喜提沃尔沃XC90 展示可持续性环保材料

2025-09-20 22:21:27 查看详情 -

沃尔沃宣布将推纯电MPV 展示可持续性环保材料

2025-09-20 22:21:27 查看详情

求购

求购