- 救援机器人

救援机器人

研制

现场救援演练(3)中国在“十一五”期间,已经将“废墟搜索与辅助救援机器人”项目列入国家863重点项目,由 中科院沈阳自动化所机器人学国家重点实验室与中国地震应急搜救中心联合承担研制,并成功研制出“废墟可变形搜救机器人、机器人化 生命探测仪、旋翼无人机”三款 机器人。这三款机器人曾经被国家地震局评为“十一五”以来最具应用实效的10项科技成果之一。2013年4月20日,四川 雅安地震发生后,沈阳自动化所科研人员迅速反应,已于20日下午组成临时搜救队随同机器人急赴灾区开展救援工作。

现场救援演练(3)中国在“十一五”期间,已经将“废墟搜索与辅助救援机器人”项目列入国家863重点项目,由 中科院沈阳自动化所机器人学国家重点实验室与中国地震应急搜救中心联合承担研制,并成功研制出“废墟可变形搜救机器人、机器人化 生命探测仪、旋翼无人机”三款 机器人。这三款机器人曾经被国家地震局评为“十一五”以来最具应用实效的10项科技成果之一。2013年4月20日,四川 雅安地震发生后,沈阳自动化所科研人员迅速反应,已于20日下午组成临时搜救队随同机器人急赴灾区开展救援工作。

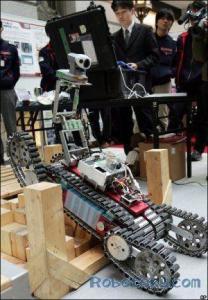

日本一些科学家研制出一种可以在废墟中爬行的 小型机器人,它们可以承担营救被困于地震废墟中的幸存者的重任。

据《 新科学家》周刊称,这种机器人可以通过有节奏的收缩运动沿着地面爬行。由于这种机器人的宽度仅有几厘米,遥控人员可以利用 磁场原理推动机器人在细小的墙壁裂缝中穿行,它的身上除了安装有照明灯泡和摄像机之外,还配备有一系列用来测量辐射程度或氧气含量等指标的 传感器。这些指标可以显示某个区域是否安全,以便救援人员对被困者实施营救。

这种机器人由若干个装有铁磁微粒、水以及 润滑剂的橡 胶囊组成,爬行时所受阻力很小。每两个橡胶囊之间由一副橡胶棒连接,通过磁场的作用推动机器人前行。

研制这款机器人的佐贺公司将在西雅图召开新闻发布会,并在会上演示机器人具体操作情况。该公司表示,与此前一些可以行走、飞行或是依靠轮子滑行的机器人相比,这款新型机器人的稳定性更强,因而实用性也更强。

救援机器人图册(9) 救援机器人图册(9) |

救援机器人图册(9) 救援机器人图册(9) |

分类

救援机器人图册(9) 救援机器人图册(9) |

救援机器人图册(9) 救援机器人图册(9) |

作用

可以分为:军用救援机器人,灾后救援机器人,水下救援机器人、灾难侦察机器人等。

2011年3月21日,三款“废墟搜索与辅助救援机器人”在 中国科学院沈阳自动化研究所研究成功,并通过了中国地震应急搜救中心的测试,将于“十二五”期间应用到 地震救援中。图为“洞穴搜救 机器人”。这款机器人最大的特点就是可根据废墟现场的地形进行变形,可以呈现条形、三角形等形状。它可以携带生命探测仪和夜视 摄像头进入废墟内部,为救援人员提供准确信息。

比赛

救援机器人:地震废墟找寻 生命

“救援机器人,还可携带生命探测仪。“相当于给 生命探测仪装上了腿脚,让它自主进入垮塌 建筑内部。”要由救援人员携带到垮塌建筑附近使用;基于人身安全考虑,作用范围有限,探测不到建筑物的更深处。该机器人携带生命探测仪可以使探测区域大幅提高。

事件

2007年10月28日,山东济南举行的2007中国机器人大赛上,成都信息工程学院、西北工业大学、国防科技大学等院校研发的救援机器人进行了比赛和演示。这些机器人在模拟现实的环境中完成了移动、定位、目标搜索、救援等行动。

2007年10月28日,山东济南举行的2007中国机器人大赛上,成都信息工程学院、西北工业大学、国防科技大学等院校研发的救援机器人进行了比赛和演示。这些机器人在模拟现实的环境中完成了移动、定位、目标搜索、救援等行动。

西北工业大学的救援机器人成功地将模拟救援目标救出。

国防科技大学研发的救援机器人在模拟现实的环境中展开救援活动。

广州小学生许岩松发明地震救援机器人“地震救援希望之星”,最前端装有 摄像头,观察到的图像就会传输到另一端的电脑 显示器上,成为救援人员的“火眼金睛”。而它的尾部安上了温度传感器,能够感测到火灾。一旦发现有 受难者,机器人可以启用前端的夹子把人夹出危险区域。这项发明在广州市青少年机器人竞赛上获得了第一名。

词条图册

2016年6月4日,四川省广元市白龙湖发生沉船事故,致14人下落不明。经6月5日上午的紧张搜救,11时50分,沉船位置被救援队探明确定,并现场进行了打点定位。5日12时许,从参与沉船事件搜救的蓝天救援队救援人员处获悉,确认沉船位置区域还没有发现生命迹象。目前, 救援指挥部研究制定了两套方案,一是蓝天专业救援队已于5日8时从上海向现场运送水下救援机器人,预计6日13时到达现场。[1]

-

沃尔沃EX30最新消息 沃尔沃极端碰撞协助实战救援

2025-10-31 12:26:04 查看详情 -

沃尔沃极端碰撞协助实战救援 目前已开启预售

2025-10-31 12:26:04 查看详情 -

郎朗喜提沃尔沃XC90 沃尔沃极端碰撞协助实战救援

2025-10-31 12:26:04 查看详情 -

沃尔沃XC40/C40新能源调价 沃尔沃极端碰撞协助实战救援

2025-10-31 12:26:04 查看详情 -

沃尔沃EX90公布内饰图片 沃尔沃极端碰撞协助实战救援

2025-10-31 12:26:04 查看详情 -

款沃尔沃V90CC上市 沃尔沃极端碰撞协助实战救援

2025-10-31 12:26:04 查看详情 -

新款沃尔沃S60 沃尔沃极端碰撞协助实战救援

2025-10-31 12:26:04 查看详情 -

沃尔沃极端碰撞协助实战救援 27.6万元

2025-10-31 12:26:04 查看详情 -

沃尔沃极端碰撞协助实战救援 有望变身为纯电SUV

2025-10-31 12:26:04 查看详情 -

沃尔沃全新电动SUV假想图 沃尔沃极端碰撞协助实战救援

2025-10-31 12:26:04 查看详情

求购

求购