- 风云四号气象卫星

风云四号气象卫星

设计方案

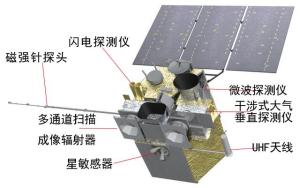

风云四号设备图FY-4卫星采用六面柱体构型、贮箱平铺方案,具有对地面大、质心低等特点,可保证载荷对对地面更大面积的要求,同时降低发射过程中载荷的振动响应;采用单太阳翼方案,预留完整的一侧冷空间,保证了高精度定标需求,同时也可作为载荷辐射制冷器的散热面;采用三轴稳定姿态控制,与自旋稳定方式相比可明显增加对地扫描成像和探测的时间;采用双总线体制,星务管理由低速1553B总线实现,载荷成像大数据量传输用高速SpaceWire总线完成,配置灵活、可靠性高。卫星设计寿命7年,发射质量5400kg。

风云四号设备图FY-4卫星采用六面柱体构型、贮箱平铺方案,具有对地面大、质心低等特点,可保证载荷对对地面更大面积的要求,同时降低发射过程中载荷的振动响应;采用单太阳翼方案,预留完整的一侧冷空间,保证了高精度定标需求,同时也可作为载荷辐射制冷器的散热面;采用三轴稳定姿态控制,与自旋稳定方式相比可明显增加对地扫描成像和探测的时间;采用双总线体制,星务管理由低速1553B总线实现,载荷成像大数据量传输用高速SpaceWire总线完成,配置灵活、可靠性高。卫星设计寿命7年,发射质量5400kg。

FY-4卫星分为有效载荷和平台两部分,平台包括结构、热控、姿轨控、推进、电源、测控、数管、总体电路、数传、转发、数据收集等分系统;有效载荷包括多通道扫描成像辐射计、干涉式大气垂直探测仪、闪电成像仪、空间环境监测仪器包和微波探测试验载荷等。卫星可为天气分析和预报、短期气候预测、环境和灾害监测、空间环境监测预警,以及其他应用提供服务,其主要任务有:

a)获取地球表面和云的多光谱、高精度定量观测数据和图像,其中包括高频次的区域图像,全面提高对地球表面和大气物理参数的多光谱、高频次、定量探测能力;

b)实现大气温度和湿度参数的垂直结构观测,提高探测精度,改进垂直分辨率;

c)实现闪电成像观测,获取观测覆盖区范围内的闪电分布图;

d)监测空间环境,为空间天气预报业务和研究提供观测数据;广播分发和灾害性天气警报信息发布;

f)利用数据收集系统自动收集多种地球环境参数资料。

性能指标

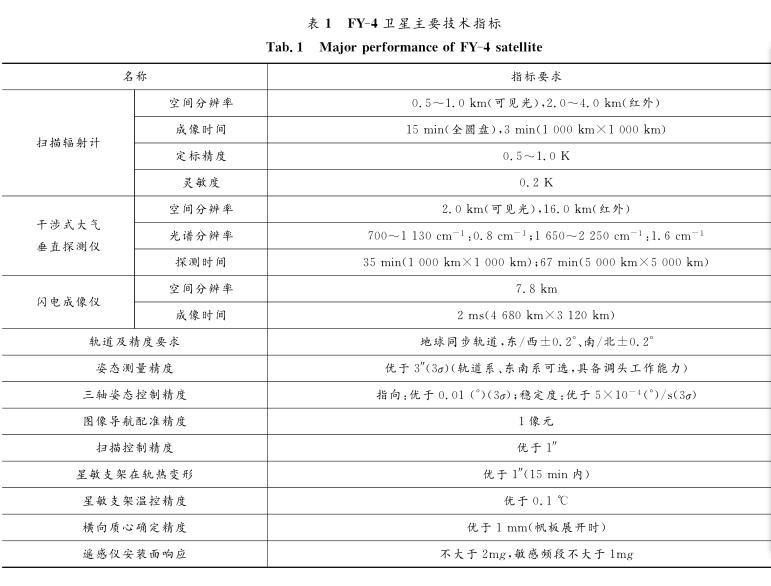

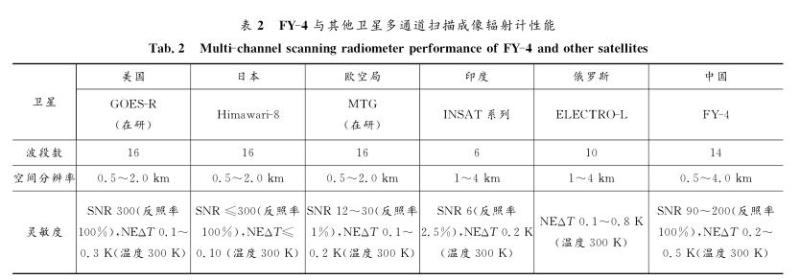

FY-4卫星的主要性能指标见表1。FY-4卫星已实现的技术指标充分体现了“高、精、尖”特色,如扫描控制精度、姿态测量精度、微振动抑制能力、星上实时导航配准精度、星敏支架温控精度等,多项技术指标挑战了我国现有的工业基础能力。FY-4卫星的主要载荷多通道扫描成像辐射计与国际其他先进卫星辐射计的性能指标见表2。表中:SNR为可见光波段信噪比;NEΔT为红外波段噪声等效温差。由表可知:FY-4卫星的扫描成像辐射计指标与欧美的第三代地球静止轨道气象卫星相当。

FY-4卫星将在国际上首次实现地球静止轨道的大气高光谱垂直探测,并与成像辐射计共平台,可联合进行大气多通道成像观测和高光谱垂直探测,垂直探测性能指标已达到在研的欧洲的性能指标。另外,星上闪电成像仪的空间分辨率、观测频次、星上对闪电事件处理的灵活性等指标均与欧美同类载荷性能指标一致。

表一

表一

表二

表二

获取原理

地球表面和云的多光谱高精度定量观测图像获取地球表面和云的多光谱、高精度定量观测数据和图像由多通道扫描成像辐射计获取,能实现高分辨率可见光、近红外、中长波红外的多光谱观测,可实现常规全圆盘和针对突发性灾害天气的高频次、高灵敏度小区域密集观测不同范围。多通道扫描成像辐射计采用双扫描镜结合三反射光学系统、线列阵探测器获取遥感数据。成像时东西与南北扫描镜分别进行线性扫描和步进扫描,将来自地球景物的辐射反射至主光学系统,通过中继光学系统将入射辐射分裂成可见光波段、近红外波段和红外波段。探测器将景物辐射转换成电信号后放大,经A/D转换并缓存,通过背景和噪声抑制、图像配准、校正等处理,对数字量编码后下传地面。时背景评估和背景去除,对闪电信号进行增强、测、定位,实现强对流天气短临预报和预警。 风云四号气象卫星(3)

风云四号气象卫星(3)

大气温度和湿度参数的垂直结构观测干涉式大气垂直探测仪以干涉成像的方式,探测垂直方向的大气温度湿度廓线,可高频次获取观测地区的大气温湿度廓线和痕量气体含量,实现大气温度和湿度参数的垂直结构观测。干涉式大气垂直探测仪采用二维扫描镜加离轴三反射主光学系统收集地气能量,由动镜式傅里叶干涉仪进行探测。扫描系统在东西和南北两个方向作步进———驻留扫描,选取所需的探测区域,将地球的大气辐射折向望远镜主镜。主光学系统收集目标辐射,进行可见光波段成像;同时,红外波段经分光、动镜运动形成时域红外干涉信号,经A/D转换、干涉图数据采集与预处理后,编码下传地面。

闪电成像仪主要进行中国区域的闪电成像观测。采用CCD高速成像技术,以频率500帧/秒获取闪电与背景图像,进行逐像素多帧实时背景评估和背景去除,对闪电信号进行增强、探测、定位,实现强对流天气知临预报和预警。

空间环境监测仪器包中,环境远置单元作为下位机控制高能粒子探测器、辐照剂量仪、充电电位监测器、磁强计,可实现以下功能:

a)监测太阳、辐射带和磁层的高能粒子(电子和质子)的方向和能谱;

b)监测卫星内部不同方向的电离辐照剂量;

c)监测3个方向(X,Y,Z位和朝天向(-Z轴)的深层充电电位;

d)监测卫星轨道的地磁场强度的3个分量,精度要求1.0nT

技术难点

尽管三轴稳定卫星平台扫描成像辐射计相对于自旋稳定卫星平台扫描成像辐射计有较多突出的优点,但也有其特有的问题。主要有以下几点:

(1)由于扫描成像辐射计采用机械扫描实现二维扫描成像,当扫描镜运动时,将会对卫星平台产生一定的扰动。这种扰动将会影响图像的定位和配准,严重时将会漏扫图像。并且扫描镜惯量越大、扫描速度越高、扫描镜运动行程越大,这种影响越大。因此,对卫星平台的姿态控制技术要求更高。同时扫描控制本身也应有实时图像运动补偿功能。按照目前的设计,扫描镜扫描成像时的角位置定位精度将要求达到1″(1σ)。扫描镜图像运动补偿时,定位精度将要求达到1″~2″。

(2)由于三轴稳定卫星平台上的扫描成像辐射计凝视地球且随地球一起自转,在每天子夜时分,太阳直射进扫描成像辐射计遮光罩的时间约有6小时。在每天的其余时间,扫描成像辐射计将不被太阳照射,接受地球辐射和太空冷背景辐射。为此,扫描成像辐射计每天将经历较大的温度变化,并且随季节的变化而变化。这种仪器内的温度大幅变化非常不利于扫描成像辐射计获得稳定的高质量图像。在星蚀期间,太阳将直射到扫描镜上,使这种不利影响达到了顶峰,甚至有可能对扫描成像辐射计产生永久性损伤。

(3)三轴稳定卫星平台上的扫描成像辐射计扫描镜的东西向连续往复扫描运动对气象卫星的长寿命将构成主要障碍。对扫描电机进行备份,将是应该考虑的选择。随着长线列焦平面技术的发展,在帧时不变的情况下,降低东西向扫描速度不仅有利于延长卫星寿命,而且能减少扫描镜运动对卫星姿态的扰动,提高图像的分辨率和信噪比,进而提高图像的定位和配准精度。

研发队伍

风云四号气象卫星研发人员

风云四号气象卫星研发人员

工程总师:李卿

总设计师:董瑶海

副总设计师:沈毅力[2]

地面应用系统副总设计师:郭强

总体主任设计师:宋效正[3]

风云四号气象卫星工程总指挥:宇如聪(中国气象局副局长)、于新文(中国气象局副局长)

风云四号卫星研制团队曾获上海市五一劳动奖章等。

2017年9月,荣获“2017感动上海年度人物”。[4]

研制进度

2008年10月10日,风云四号气象卫星工程进入立项阶段[5],标志风云四号工程正式启动

2009年6月,多通道扫描成像辐射计与干涉式大气垂直探测仪方案设计评审会[6],中科院上海技物所

2010年,风云四号气象卫星科研试验星工程研制项目立项于近日获得国务院批准,中国气象局

2010年8月,风云四号卫星方案转初样评审通过[7],中国气象局和中国航天科技集团公司联合组织召开

2011年2月28日,风云四号卫星空间环境监测仪器包初样设计通过专家评审航天科技集团公司八院、509所,中科院空间中心

2011年4月,风云四号气象卫星热试验八院509所

2011年6月22日,科研试验卫星地面应用系统工程可行性研究报告通过中国气象局综合观测司

2011年7月,“地球同步轨道毫米波大气温度探测仪”取得突破[8],中国科学院微波遥感技术重点实验室

2012年2月,完成了初样电性星产品的研制,通过了卫星总体初样设计评审[9],中国航天科技集团公司八院

2012年2月,“地球同步轨道毫米波大气温度探测仪”顺利通过课题验收

2012年3,“风云四号”进入初样研制

2012年10月22日,“地球同步轨道毫米波大气温度探测仪”顺利通过验收,中国科学院空间科学与应用研究中心[10]

2013年1月,“风云四号”科研试验卫星已进入正样研制阶段

2013年3月,风云四号初样鉴定星进入结构总装

2013年7月,风云四号鉴定星转入电测试[11]

2013年11月,推进分系统整星级地面热试车成功

2014年2月,高轨光学遥感器热平衡试验[12],508所

2014年3月5日,闪电成像仪初样鉴定产品通过验收[13]

2015年1月28日,卫星转入正样研制开始生产首发星(01星)

2015年6月,风云四号卫星转入热控改装阶段812所

2016年12月11日零时11分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭成功发射风云四号卫星(01星)。这不仅意味着中国未来的天气监测与预报预警将更为准确,而且也代表着中国在气象卫星这一高端领域已经达到世界先进水平。[1][14]

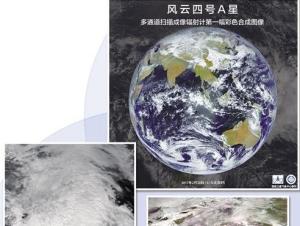

2017年2月27日,随着我国新一代静止气象卫星风云四号A星获取首批图像和数据,世界第一幅静止轨道地球大气高光谱图正式亮相,与此同时,我国首次获取彩色卫星云图和闪电分布图。

2017年9月25日,中国新一代静止轨道气象卫星风云四号正式交付用户投入使用,标志着中国静止轨道气象卫星观测系统实现了更新换代。[15]

2018年5月8日零时起,中国以及亚太地区用户可正式接收“风云四号”A星数据。[16]

2018年8月,风云四号A星交付使用后,西昌卫星发射中心迅速建设并投入使用风云四号地面接收系统,提高了对强对流等天气的气象预报保障能力。[17][18]

发射情况

卫星发射2016年12月11日0:11长征三号乙遥42火箭载火箭成功发射风云四号气象卫星。[14]

卫星发射2016年12月11日0:11长征三号乙遥42火箭载火箭成功发射风云四号气象卫星。[14]

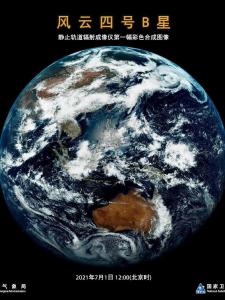

2021年6月3日0时17分,中国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,成功发射风云四号B星,卫星顺利进入预定轨道。

2021年6月10日17时07分,风云四号02星成功定点于东经123.36度赤道上空静止轨道位置,正式命名为风云四号B星。

| 风云四号系列气象卫星发射列表 | ||||

| 名称 | 发射时间 | 结果 | 定点位置 | 备注 |

| 01星 | 2016年12月11日0:11 | 成功 | 东经99.5度赤道上空 | 正式命名A星[19] |

| 02星 | 2021年6月3日0时17分 | 成功 | 东经123.5度[20] | 正式命名为风云四号B星 |

卫星应用

| 风云四号系列气象卫星发射列表 | ||||

| 名称 | 发射时间 | 结果 | 定点位置 | 备注 |

| 01星 | 2016年12月11日0:11 | 成功 | 东经99.5度赤道上空 | 正式命名A星[19] |

| 02星 | 2021年6月3日0时17分 | 成功 | 东经123.5度[20] | 正式命名为风云四号B星 |

卫星云图

从2018年5月8日零时起,中国以及亚太地区用户可正式接收“风云四号”A星数据。同时,全部国家级气象业务平台完成“风云二号”到“风云四号”卫星业务切换。

此次首批发布的数据包括大气、云、沙尘、降水、辐射、闪电等23种产品,可为天气预报、灾害预警等提供重要支撑。

据“风云四号”地面应用系统总设计师张志清介绍,此次“风云四号”向亚太地区用户发布的数据有三个特点:一是新,即利用新资料、新方法研发的新产品;二是快,针对观测数据的反演时间缩短;三是全,卫星搭载的四台观测仪器的产品都向国内外用户开放共享。“

风云四号B星发射后与风云四号A星携手,观测范围西达印度洋,东逾太平洋国际日界线,不仅完全覆盖中国国土,且涵盖西北太平洋、大洋洲等更广阔区域。对台风预报而言,其不仅可为监测西太平洋和南海海域的台风位置、强度和路径等提供更佳视角,也将为“一带一路”气象服务提供有力支撑。未来,这两颗卫星的图像产品将进行融合,向公众和应用部门提供无缝隙大范围的连续观测图像。

词条图册

风云四号首图出炉

风云四号首图出炉 风云四号气象卫星“首图秀”领先国际

风云四号气象卫星“首图秀”领先国际

首次制作彩色卫星云图,风云四号就“出手不凡”:青藏高原上的湖泊、黄海细胞状云系、赤道附近热带对流等,均清晰可见;喜马拉雅山脉的积雪纹理清楚,空间分布范围一目了然。

这些“风四出品”的首批影像图和数据已经集结成册,主要包括:多通道扫描成像辐射计获取的图像、干涉式大气垂直探测仪获取的大气红外辐射光谱、闪电成像仪获取的闪电分布和强度信息、空间环境监测仪获取的空间效应及粒子探测信息。

据国防科工局总工程师田玉龙介绍,风云四号卫星是我国静止轨道气象卫星从第一代风云二号向第二代跨越的首发星,首批图像与数据的发布,标志着我国静止轨道气象卫星成功实现了升级换代。经过对首批获取的图像和数据初步分析,风云四号的主要探测功能得到了全面验证,综合探测能力达到了国际领先水平。

与上一代静止轨道气象卫星风云二号相比,风云四号更为强大。风云四号扫描成像辐射计主要承担获取云图的任务,共14通道,是风云二号5通道的近3倍;在风云二号观测云、水汽、植被、地表的基础上,还具备了捕捉气溶胶、雪的能力,并能区分出云的不同相态和高、中层水汽。值得一提的是,风云四号首次制作出彩色卫星云图,最快1分钟生成一次区域观测图像。

国家卫星气象中心主任杨军说,“风云四号卫星寿命更长,信息获取速度更快,功能更强大。直观来看,新获取的卫星云图相比上一代细节更多,色彩更真实、更丰富”。

纵观国际,风云四号也毫不逊色。它带领中国高轨气象卫星赶超欧美,抢占国际竞争制高点;在世界上首次实现了静止轨道高光谱大气垂直观测,可实行高频次、高精度垂直大气观测,获取大气温湿结构信息,将有力提高天气预报准确率和精细化水平;自主突破了静止轨道三轴稳定平台的图像导航配准技术,使得图像定位精度达到国际一流水平……[21] 风云四号气象卫星捕获的图片

风云四号气象卫星捕获的图片

2021年7月1日,风云四号B星成功获取首批高精度、高时效可见光观测图像。这批图像可直观显示对流云团的精细化结构,时空分辨率分别从5分钟、500米提高到1分钟、250米,提升了中小尺度云团连续、快速监测能力,对强对流天气监测预警,特别是突发性中小尺度天气系统监测具有重要意义。[16]

风云四号B星搭载的快速成像仪是世界首台昼夜高频次成像仪器,对台风、暴雨等灾害性天气的监测更加灵活和精密,让人们第一次可以用肉眼清晰地看到分钟级的“风起云涌”变化过程,也实现了“哪里有灾害迅速看哪里”的目标。据了解,风云四号B星将进行为期一年的在轨测试,边测试、边应用。风云四号B星也将与A星组网,为气象预报预测、防灾减灾等提供更强大的观测支撑。[18]

求购

求购