- 五台山佛教建筑群

五台山佛教建筑群

简介

五台山位于山西省五台县东北部,为中国四大佛教名山之一。据明代高僧镇澄撰《清凉山志》记载:五台山佛寺之始,以大孚灵鹫寺(今显通寺)为最早,初建于公元68年(东汉永平十一年),为汉明帝刘庄邀请印度高僧摄摩腾、竺法兰东来传法时诏令兴建,成为“释源宗祖”之一。北齐时五台山有200余座寺庙,唐代最多达360余座,“会昌灭佛”之后,宋代还有72座,明时回升到104座,清末民初达到112座。

五台山现存有唐代以来7个朝代的寺庙68座,其中有全国重点文物保护单位9处,省级文物保护单位6处。主要有唐代建筑南禅寺、佛光寺,宋代建筑洪福寺,金代建筑延庆寺、岩山寺,元代建筑广济寺、三圣寺,明代建筑殊像寺、显通寺、塔院寺、圆照寺、碧山寺等,清代建筑菩萨顶、镇海寺及民国建筑南山寺、普化寺、龙泉寺、金阁寺、尊胜寺等。这些规模宏大的古建筑群,反映了自唐代以来中国各个时期佛教建筑文化,是研究中国古代佛教建筑艺术的活标本,在中国乃至世界建筑史上占有十分重要的地位。

五台山中心区台怀镇集中了数十座寺庙,作为五大禅处的显通寺、菩萨顶、塔院寺、罗睺寺、殊像寺,为核心区古建筑群的灵魂,与周边的碧山寺、圆照寺、金阁寺、南山寺、龙泉寺等几十座寺庙共同构成了及具气势的佛教建筑群,形成一片互相联系、气势恢宏的古建筑群,完整的表现了明清鼎盛时期的建筑文化景观。

五台山台外重要建筑遗存保存完整。台外寺庙星罗棋布,由于地处偏僻,历史上香火时续时断,同时也正因如此,才得以保存了唐、宋、金、元等几个较早朝代的木构建筑,如:唐建南禅寺大佛殿是中国现存最早的木构建筑,佛光寺东大殿是现存唐代建筑中规模最大的建筑,在中国与世界建筑史上皆居重要地位。北宋洪福寺大雄宝殿,金代延庆寺大殿与佛光寺文殊殿,元代广济寺大雄宝殿、岩山寺菩萨殿和三圣寺主佛殿等,都保留了当时建筑形制的重要特征,

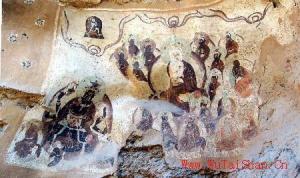

五台山保存有自北魏以来的各种形制佛塔150余座;保存有自唐代以来的佛教造像146000余尊,以南禅寺和佛光寺唐代彩塑、殊像寺明代悬塑为代表的五台山佛教雕塑是我国雕塑艺术方面的杰出代表作;保存有自唐代以来壁画2380.1平方米。最具代表性的有佛光寺东大殿的唐代壁画和文殊殿的明代罗汉壁画,以及岩山寺文殊殿四壁上御前承应画师王逵于公元1167年(金大定七年)所绘的金代壁画。

五台山早在北魏时期就已成为皇家道场,自北魏孝文帝开始,1000多年来共5个朝代9位皇帝18次至五台山朝山拜佛。现存大量皇家道场的物质遗存,包括各朝皇帝撰文碑碣40余通,题匾赐额67块,御制诗词300余首。

建筑介绍

五台山中心区台怀镇集中了数十座寺庙,作为五大禅处的显通寺、菩萨顶、塔院寺、罗睺寺、殊像寺,为核心区古建筑群的灵魂,与周边的碧山寺、圆照寺、金阁寺、南山寺、龙泉寺等几十座寺庙共同构成了及具气势的佛教建筑群,形成一片互相联系、气势恢宏的古建筑群,完整的表现了明清鼎盛时期的建筑文化景观。

显通寺

位于台怀镇中心地,是五台山历史最古、规模最大的寺庙。该寺始建于汉明帝永平年间,原名大孚灵鹫塔院寺。北魏教文帝时期扩建,因寺侧有花园,赐名花园寺。唐代武则天以新译《华严经》中记载有五台山,乃更名为大华严寺。明太祖重修,又赐额“大显通寺”。现占地面积约120亩,各种建筑400余座,规模浩大。

塔院寺

在显通寺南侧 ,原是显通寺的一部分,元代大德六年(公元1302年)由尼泊尔匠师阿尼哥设计,至明永乐年间独立起寺,与显通寺分开,院内修建白塔一座,取名为塔院寺。人们进入台怀镇,首先映入眼帘的就是高大的塔院寺白塔,非常引人注目,常被人们看作是五台山的标志。

菩萨顶

位于显通寺北侧的鹫峰上。从下往上仰望层层台阶,犹如天梯,直达菩萨顶上的梵宇琳宫。相传文殊菩萨就居住在山顶上,故起名叫菩萨顶,亦称文 栖贤寺殊寺。原为青庙,初建于北魏,到了清朝顺治年间,经过扩大重修改为黄庙,由喇嘛主持。寺院规模宏大,占地45亩,有殿堂房舍430余间,均为清代重建。参照皇宫模式营造,瓦为三彩琉璃瓦,砖为青色细磨砖,非常豪华,为五台山诸寺之首。

栖贤寺

位于五台山的大社村,故古称大社寺。据传,北宋年间,杨七郎在一次擂台比武中,打死了潘仁美第三子潘豹,潘家即把杨家视为不共戴天的仇人,不断向皇帝控告杨家“罪状”,加上潘仁美之女潘妃在宋太宗面前哭哭啼啼,内外夹攻,迫使宋太宗下令将杨家父子革职为民,遣送到五台山大社寺软禁。被软禁的第二年秋天,辽邦撕毁了和约,大举进犯宋朝边境,宋太宗以潘仁美为师,御驾亲征,结果被困在幽州,此时势逼宋太宗又要启用杨家将,便派八贤王赴五台山向杨家父子求救。当杨家父子离开大社寺时,村里人为纪念他们,把大社寺更名为“栖贤寺”。

龙泉寺

原为杨家将家庙,始建于宋代,民国初期重建,占地15950平方米,殿堂僧舍165间。因这里由九道山岭环抱,泉水清澈见底,谓之龙泉,寺因此而得名。龙泉寺有一座牌坊,是五台山文物中最出名的石刻牌坊。它共有三门六柱,呈“一”字形,整体雄伟壮观,巧夺天工,据说是由工匠耗时六年才建成。牌坊上刻有89条蛟龙,鳞爪俱现,神态逼真;人物表情栩栩如生。游人观后,无不交口称赞,印象深刻。 距龙泉寺西北里许的山坡,有一座杨业的瘗骨塔。传说杨业死后,五郎将其尸骨葬此,并建塔纪念。宋太宗后来追封杨业为杨令公,故后人称此塔为令公塔。

金阁寺

从龙泉寺对面的公路盘升,经过九拐十八回,就可望到一处南台之北,中台之南的金阁寺了。除五座台顶的寺庙建筑外,金阁寺所处的地势最高,海拔1900多米,距台怀镇15公里。

唐代宗大历五年(770年),从印度来华的三藏法师不空被诏往五台山,他根据名僧道义禅师所说的文殊菩萨显圣处“金阁浮空”而创建了金阁寺。该寺铜铸为瓦,瓦上涂金,以合“金阁”圣名。在金阁寺修建中,由印度那烂陀寺纯陀法师监工,依照经轨建造。三藏法师不空是唐玄宗时从印度来的,后来中国的几代帝王,都对他十分优礼。当年秋金阁寺落成后,不空回京师,唐代宗迎入城。三藏法师不空是当时新兴密宗的主要创立者,不空离开五台山后,门徒高僧含光常住金阁寺弘扬密宗。因此,历史上金阁寺在国内外很有声誉。

广仁寺

又称十方堂,在罗睺寺山门东侧,为罗睺寺的属庙。清代道光年间修建。清代康熙年间,罗睺寺由青庙改为黄庙(喇嘛庙),常住藏族喇嘛。青海、甘肃等地的藏族佛教徒朝圣五台山,就在该寺居住修持。后来僧众逐渐增多,道光年间,修建了十方堂,专门招待从远地来的喇嘛和少数民族善男信女。因该寺没有地产,日常开支佛用仍由罗睺寺担负。

十方堂有三进殿宇,殿宇两侧配楼房长廊。殿堂和殿堂设置有明显的藏式风格。寺内第一座殿是天王殿,旁有钟鼓二楼。中间一座殿是宗喀巴大师殿,殿内主供祖师宗喀巴大铜像。第三层殿面阔5间,檐额上挂一块书有藏文的木匾,意为弥勒殿,殿内供弥勒菩萨等铜像数尊,两壁的经架上置道光版藏文《甘珠尔》经。 五台山台外重要建筑遗存保存完整。台外寺庙星罗棋布,由于地处偏僻,历史上香火时续时断,同时也正因如此,才得以保存了唐、宋、金、元等几个较早朝代的木构建筑,如;唐建南禅寺大佛殿是中国现存最早的木构建筑,佛光寺东大殿是现存唐代建筑中规模最大的建筑,在中国与世界建筑史上皆居重要地位。北宋洪福寺大雄宝殿,金代延庆寺大殿与佛光寺文殊殿,元代广济寺大雄宝殿、岩山寺菩萨殿和三圣寺主佛殿等,都保留了当时建筑形制的重要特征。

地质地理

五台山地质古老,地貌奇特,是著名的国家地质公园。五台山地处华北大陆的腹地,与恒山—太行山连续,相对高差达2400多米,大面积出露了地壳不同层次的岩层和地质构造,完美展示出中国大陆基底的地质构造和地质组成,是由大于25亿年的世界已知古老地层构成的最高山脉。在漫长的地球演进中,五台山经过了 “铁堡运动”“台怀运动”“五台运动”“燕山运动”,形成了以“五台群”绿色片岩及“豆村板岩”构成的“五台隆起”,具有高亢夷平的古夷平面、十分发育的冰川地貌、独特的高山草甸景观,更有第四纪冰川及巨大剥蚀力量造成的 “龙磐石”“冻胀丘”等冰缘地貌的奇观。可以说,五台山拥有独特而完整的地球早期地质构造、地层剖面、古生物化石遗迹、新生代夷平面及冰缘地貌,完整记录了地球新太古代晚期—古元古代地质演化历史,具有世界性地质构造和年代地层划界意义和对比价值,是全球地质科学界研究地球早期演化以及早期板块碰撞造山过程的最佳记录,是开展全球性地壳演化、古环境、生物演化对比研究的典型例证。因此,五台山当之无愧地被誉为 “中国地质博物馆”。

五台山地质古老,地貌奇特,是著名的国家地质公园。五台山地处华北大陆的腹地,与恒山—太行山连续,相对高差达2400多米,大面积出露了地壳不同层次的岩层和地质构造,完美展示出中国大陆基底的地质构造和地质组成,是由大于25亿年的世界已知古老地层构成的最高山脉。在漫长的地球演进中,五台山经过了 “铁堡运动”“台怀运动”“五台运动”“燕山运动”,形成了以“五台群”绿色片岩及“豆村板岩”构成的“五台隆起”,具有高亢夷平的古夷平面、十分发育的冰川地貌、独特的高山草甸景观,更有第四纪冰川及巨大剥蚀力量造成的 “龙磐石”“冻胀丘”等冰缘地貌的奇观。可以说,五台山拥有独特而完整的地球早期地质构造、地层剖面、古生物化石遗迹、新生代夷平面及冰缘地貌,完整记录了地球新太古代晚期—古元古代地质演化历史,具有世界性地质构造和年代地层划界意义和对比价值,是全球地质科学界研究地球早期演化以及早期板块碰撞造山过程的最佳记录,是开展全球性地壳演化、古环境、生物演化对比研究的典型例证。因此,五台山当之无愧地被誉为 “中国地质博物馆”。

申遗过程

北京时间2009年6月26日18时36分,当地时间12时36分,在西班牙塞维利亚召开的第33届世界遗产委员会会议上,中国申报的五台山世界文化遗产项目正式通过,列入世界遗产名录。至此,五台山漫长的十年申遗路画上了圆满的句号。

-

成都市建筑中等专业学校

2025-09-19 06:00:28 查看详情

求购

求购