- 田横五百士

田横五百士

作品内容

徐悲鸿《田横五百士》长349厘米,宽197厘米,布面油画,1928~1930年作此画。《田横五百士》所描绘的是《史记·田丹列传》中的农民起义领袖田横在刘邦称帝后,将到洛阳招安,他手下忠心的500名战士为他送行的情景。此画现藏于北京西城区新街口北大街53号(积水潭桥南侧路西)的徐悲鸿纪念馆。  徐悲鸿像

徐悲鸿像

蒋碧微曾回忆:“1928年开始,悲鸿除了去中大教课外,全力创作取材于《史记》田横故事的大幅油画《田横五百士》。”徐悲鸿的女儿徐静斐也回忆:“父亲作此画时,正是日寇入侵,蒋介石妥协不抵抗,许多人媚敌求荣之时,父亲意在通过田横故事,歌颂宁死不屈的精神,歌颂中国人民自古以来所尊崇的‘富贵不能淫,威武不能屈’的品质,以激励广大人民抗击日寇。”

徐悲鸿在创作这副杰作时,任务相当艰苦,画面上的每个人物都有模特儿,他先画了精确的素描稿,然后画到画布上。作品1928年开始创作,1930年完成。画面选取了田横与五百壮士诀别的场面,着重刻划了不屈的激情。田横面容肃穆地拱手向岛上的壮士们告别,在那双炯炯的眼睛里没有凄惋、悲伤,而是闪着凝重、坚毅、自信的光芒。壮士中有人沉默,有人忧伤,也有人表示愤怒和反对他离去,那个瘸了腿的人正在急急向前,好像要阻止田横去雒阳,整鞍待发的马站在一旁,不安地扭动着头颈,浓重的白云沉郁地低垂着。整个画面呈现了强烈的悲剧气氛,表现出富贵不能淫、威武不能屈的鲜明主题。[3]

创作背景

历史背景

《田横五百士》的故事出处是《史记》上的《田儋列传》。田横是秦代末年齐国的旧王族,继田檐之后为齐王。汉高祖刘邦消灭群雄后,田横和他的五百壮士逃亡到一个小岛上(今称田横岛),刘邦听说田横得人心,恐日后有患,所以派使者去说服田横,赦他的罪,召他回来,欲封其王或侯,否则威胁将要诛灭他们。但田横在走到“尸乡”时,终因不肯屈服于刘邦的淫威而自杀。岛上五百壮志得知后也随其后而自杀,表现了田横及其子民的“威武不屈”的“高节”,这也是千百年来,优秀中华民族的许多仁人志士所拥有的、当民族处于外忧内患之危难之际表现出来的“高节”。所以《田横五百士》的创作有其历史性内容。[4]

时代背景

1927年秋徐悲鸿回国后正值蒋介石叛变了大革命,祖国灾难深重,他痛恨国民党反动统治,痛感知识界不少人投靠国民党反动派,丧失爱国者应有的气节,所以时代召唤“威武不屈”的“高节”,《田横五百士》就是在这种国内现实形势下于1927-1930年间创作出来的。所以《田横五百士》响应了时代的号召,具有时代性特色。[4]

学术背景

徐悲鸿曾以“弟子礼”入康有为有为门室,徐悲鸿很赞同康有为对于绘画的看法。

徐悲鸿早年的文字《中国画改良之方法》一文的宗旨同康氏《万木草堂藏画记》中对于绘画的看法一脉相承,徐悲鸿对康氏“合中西而为画学新纪元”的主张几乎完全接受。当然不能仅仅将康有为看成一个个体,他是新旧学说交互的文人阶层的代表人物;既有扎实的传统知识结构,同时又接受了国外新思潮的影响。不能否认,徐悲鸿的创作观念及艺术思想与以康氏为代表的具有时代特征的文人群体密切关联。至少,徐悲鸿创作《田横五百士》,正是这些思想所影响下的一种体现。

悲鸿在法留学期间所接触的老师,最推崇的是法国学院写实画家达仰·布弗莱。徐悲鸿回国后大量的写生及创作以及不遗余力地提倡“写实主义”表明,达仰在绘画方面“超越简单情节”、“深入到事物灵魂之中”的追求促使徐悲鸿运用写实手法,通过大量的写生与观察,身体力行的对现实生活进行了写实技巧与精神融为一体的创作实践,《田横五百士》便是在这种学术背景下产生的。

巩固“写实主义”学派的地位、实践并贯彻自己的理想与追求也是他创作该画的主要出发点之一。《田横五百士》是他“为求真之运动”的开端之作。是“抨击欧洲人惑人耳目之牟利主义”的实际行动。

1927年4月18日,蒋介石凭借军事实力,在南京成立国民党政府,决定了其政治、经济、文化的中心地位。蔡元培倡议在国民政府辖区内建立高级的艺术院,成立了国立艺术院。同年又在国立中央大学创立艺术科,由刚刚回国的徐悲鸿主持工作。在不久后的第一届全国美术展览会期间,徐悲鸿与徐志摩展开了激烈的“二徐之争”。徐悲鸿坚持学习中西方“写实主义”观念;并反复强调,要改变中国艺术颓败的现象“绝非力倡写实主义不为功”。然而,中国“历史题材则甚丰富”;自然也可以继承先人的“遗绪”,“规模良范”,建立现代艺术体系。由此可见《田横五百士》乃是他希冀以自身实践证明自己观点的重要作品,或可为创作缘由的一种。

创作历程

徐悲鸿在1928年1月1日应田汉之邀参与筹办南国艺术学院,徐悲鸿主持绘画科给田汉以极大的支持。3月任江苏大学(后为中央大学)艺术教育专修美术教授,4月中旬赴任。根据吴作人及王临乙的回忆推断,这时应该已经开始至少筹备创作《田横五百士》。

《徐悲鸿年谱长编》载:1929年5月,全家迁往南京,暂住于石婆婆巷,由于空间狭小,没有足够的条件绘制大幅作品,所以常常趴在地板作画。并感慨说:“有时设备好,反而画不出什么东西,条件不好,为生活去克服困难,甚至可以画出些作品。”当月还带领学生到镇江写生。到了夏天,便搬到中大个人画室继续创作《田横五百士》,并常叫学生徐风反复为他做模特儿。

从各种资料来看,徐悲鸿到南京以后似乎活动渐少,除教学、偶尔参加第一次美展筹备工作以及一些零星的事物占用他一部分时间以外,其余大多时间即投入在油画创作中,以致“整天整晚的不在家”,可谓稗夜作昼。连国画都很少涉及。虽然条件未必有上海的好,但“甚至可以画出些作品”。1930年1月1日徐悲鸿在南京出席中央美术会画展开幕典礼。这次展览中的展品中正有刚刚完成的《田横五百士》一画。30年1月1日即能展出,那肯定在1929年就已基本完成。也就是说该画的创作时间并不应该滞于“1828年——1930年”的简单概括性描述了,真正的作画时间没有三年。

价值影响

徐悲鸿始终以通过古典题材来表达好古之人的内心激情为追求。油画《田横五百士》是取材于古典经籍一次重要实践,由此开辟了徐悲鸿古典历史题材绘画的道路。

《田横五百士》的诞生开启了徐悲鸿历史画创作的道路,并一以继之的进行写实主义观念的实践。影响了中国的历史画创作。

《田横五百士》不仅从构图、色彩、造型上继续沿用了欧洲古典油画的传统的表达方式,更可贵的是还在此基础上进行了大胆的实验,不仅没有拘泥于古典的传统作法,还突破了欧洲古典油画传统的束缚,塑造了大量不同于他以前的、特别是留法期间已成熟的油画作品中的形象,使画面有了新的视觉感受,更加符合中国人的欣赏习惯,在油画的民族化道路上取得了重大成就和突破。[4]

艺术鉴赏

田横五百士(油画)画面选取了田横与五百壮士诀别的场面,着重刻画了不屈的激情。田横身着红袍,挺胸昂首,面容肃穆地拱手向岛上的壮士们告别,那双炯炯有神的眼睛里闪着凝重、坚毅、自信和视死如归的光芒。壮士中白发老者沉默低首,垂髫者掩面而泣,忧伤无限;远处更多的勇士在表示愤怒和反对他的离去。一瘸腿老者,右手拄杖,左手微伸,嘴角嗫嚅,眼神中流露出依依不舍的神情,似再向田横做最后的劝说。执剑的壮士,双手似乎要将剑身攫折,无助和悲戚的目光射向画面之外,他们仿佛已感觉到这已是最后的诀别。[5]

田横五百士(油画)画面选取了田横与五百壮士诀别的场面,着重刻画了不屈的激情。田横身着红袍,挺胸昂首,面容肃穆地拱手向岛上的壮士们告别,那双炯炯有神的眼睛里闪着凝重、坚毅、自信和视死如归的光芒。壮士中白发老者沉默低首,垂髫者掩面而泣,忧伤无限;远处更多的勇士在表示愤怒和反对他的离去。一瘸腿老者,右手拄杖,左手微伸,嘴角嗫嚅,眼神中流露出依依不舍的神情,似再向田横做最后的劝说。执剑的壮士,双手似乎要将剑身攫折,无助和悲戚的目光射向画面之外,他们仿佛已感觉到这已是最后的诀别。[5]

在田横身侧画面的右下角,一个少妇和一个老妪身拥着一个幼童昂首注视着田横,欲哭无泪的目光传递出的哀婉和凄伤莫不使观者为之动容。远处天空湛蓝,白云垂暮,近处大树下的各等人物无不刻画得形象鲜明性格饱满,徐悲鸿那略显忧郁的笔触使整幅画面呈现出了强烈的悲壮气氛。正是有感于田横等人"富贵不能淫,威武不能屈"的"高节",画家着意选取了田横与五百壮士惜别的戏剧性场景来表现。这幅巨大的历史画渗透着一种悲壮气概,撼人心魄。画中把穿绯红衣袍的田横置于右边作拱手诀别状,他昂首挺胸,表情严肃,眼望苍天,似乎对茫茫天地发出诘问,横贯画幅三分之二的人物组群,则以密集的阵形传达出群众的合力。

人群右下角有一老妪和少妇拥着幼小的女孩仰视田横,眼神满含哀婉凄凉,其雕塑般的体积,金字塔般的构架无疑使我们想起普桑、大卫的绘画。普桑喜用的红、黄、蓝三原亦在徐的画面中占主导地位,突出了田横与青年壮士之间的对答交流。背影衬以明朗素净的天空,给人以澄澈肃穆的感觉。"高贵的单纯,静穆的伟大"正是德国古典病态学家温克尔曼所提倡的艺术格调。

欣赏徐悲鸿的画时,会发觉画中人物伸展的手臂、踮起的脚尖、前跨的腿、支立着的木棍、阴森锋利的长剑构成了一种画面节奏,寓动于静,透出一种英雄主义气概。在当时流行现代主义艺术之风的中国,徐悲鸿坚持关注生活、关注社会的现实主义立场,借历史画来表达他对社会正义的呼唤,这些犹如黑夜中的闪电划亮天际,透出黎明的曙光。

艺术特色

整体

《田横五百士》是以历史为题材的绘画,在中国传统的绘画里面几乎很难找模式借鉴。徐悲鸿运用其在欧学习的经验,以光影素描为基础,利用解剖学、透视学的方法,通过大量的写生而后完成了创作。用古典主义的方式将画面处理成“舞台式”的构图。把人物安排在几乎相同的基点之上,运用颜色的突出变化来隐喻画面情节的起伏。借助人物姿态的变化来体现静态中的运动感。人物的形体,严格按照科学解剖的方法加以描写。

以画面右侧着绊袍的田横为例。最引人注目的是宽大袖子上的几块阴影。明暗交接线非常明显,暗部与投影融为一面,轻松透明之下是厚重的体量感。给人传达的正是徐悲鸿一直追求的“真实”感。不仅区别于中国画的“平面”意味,更加特别的是给人有强烈的灯光照射感,突出了画面的戏剧性。当然,也符合海岛阳光直射的合理因素。由此而扩大到所有的人物,无论巨细,都是以这样的一种方式来处理的;但凡裸露在外的身体部分也大多与“田横”的袍袖异曲同工。

《田横五百士》中主要的人物都画得非常充分,而画面左右两侧的人物去显得不够完整甚至粗糙。尤其右侧的马夫后的两人,明显有后加上去的嫌疑。大概为了构图的饱满及气氛的完整,徐悲鸿在成稿以后将一些空处都添加了人物,这些人物一方面要照顾“虚实”的空间处理,另一方面也是精力所不到。在此之前,徐悲鸿没有创作过人数如此之多的画作;没有足够可供参考的经验。到1939年后自然已经相对熟练,所以将这一方法贡献出来和马骏分享也是可以想象到的。

如果仔细的观察《田横五百士》,会感觉到人物之间多少存在一点不协调,如果将它和伦勃朗《夜巡》相比较,则更加显得“零散”。画面虽然人多却未必显得宏大。人物群体的前景与他们身后的风景多少也有一些不太协调;集中而统一的光源像是舞台上的表演,而背景就像一张布景画一般。这些问题正是徐悲鸿实践道路上所没有顾及到的。

构图

《田横五百士》的最根本的构图特色首先表现在其对古典传统的恰当运用上,表现在画中人群的相对集中排列和远景处海岸线和海平面的平直都起到了平行稳重的效果,在构图上体现了徐悲鸿对充分把握和吸收古典艺术中构图的广博、简约、庄严以及永恒的特质,在此得到了灵活自然而恰当地运用。比如《田横五百士》中对文艺复兴时期的典型的稳定水平线条的应用就体现了简约有力乃至庄严的古典主义精神

《田横五百士》的构图主要在于完整统一,画面上的一切都“位置得宜”,各得其所,互相照应,服从大局,没有让人感觉突兀和不合时宜的地方。首先人物安排上与风景的安排有所区别,主次分明,人物主要占了画面的绝大部分,且占据了中间的位置,突出了主体,人物主要聚集在画面的左大半部分。由于人群中有挥臂高呼者和前排几个稍稍疏散者使整个人群集中但不呆板,画面右侧稍空,但由于田横在透视上稍靠前而显得身高马大,魁梧有力,反而使整幅画面即便在单纯人物构图上也十分完整和平衡,《田横五百士》的主动将田横安排在稍靠前的位置的构图特点,虽然极其微妙,但收到了极好的艺术效果,使《田横五百士》的构图增加了一层最微妙的透视空间,再加上田横与身后背景的沟壑、草地、海岸、海面、天空的景物的和谐统一和有机的结合,使整个的构图完整统一,并且重点突出,使田横毫无疑问地占据了构图的中心,把观众的目光引向了田横;因为田横并未占据画面的中心,而是占据画面的右侧甚至离边缘都已很近了,但在构图上他仍毫无疑问地占据了中心,而攫住了观者的视线和心灵,显然是得宜于徐悲鸿高超的构图技巧和美学修养,也是构图完整统一的表现,人物与人物之间、人物与景物之间、景物与景物之间,构图都布局合理,相得益彰,各就其位,使整幅画显得沉稳、庄严,很好地适应了画面沉重的历史悲剧主题思想的表达,既突出了中心人物—田横的高大形象和意义,又使他与士民之间仍保持着密切的联系,主次分明且亲切自然,可谓在构图上精彩的一笔。

另外除了人物和景物的构图合理外,徐悲鸿还把他最喜欢的动物题材—马填充进了他那原本已经十分饱满的构图之中,使整幅画的构图更加完整而丰富,特别是远处的两匹自由自在低头吃草的马的构图安排可谓匠心独运,不仅加强了整个构图的透视效果,扩大了视觉上的空间感,更为这个即将“灭亡”的现世生活凭添了一份在主体思想的庄严色彩笼罩下的天然的生机,并且它们与前景中马首或马蹄的连线形成交汇的斜线,不仅能打破那属于古典精神的典型的稳定水平线条的统辖,又使构图富于变化而丰富多彩。

《田横五百士》的构图除了以上特点外还有在保持完整统一的前提下的灵活、多变而丰富多彩的特点:

1、从人物的构图上看

从人物的构图上看,虽然从整体上,整个人物构图恰当的运用了古典主义的简约、庄严以及永恒的特质,具有文艺复兴时期的典型稳定均衡的特点,构图显得完整统一而且宏大,但并不呆板,仍在局部用一些灵活多变的构图形式,丰富了构图,使之更加自然和谐,在画面中间的人群大多数直立沉默而紧凑,是最稳定的部分;再靠左侧由于部分人的骚动,特别是后排有一个挥舞手臂欲呼者和他前面一个双臂前伸者使人群稍疏而松散,人群的疏密稍有变化和突破,手臂形成的斜线使原本稳定的水平的特质稍有突破,构图上有所变化和丰富;再到画面的左侧最前面有三个人物突出了人群更是打破了以上平稳构图的沉闷,使左侧的人群大致形成了一个三角形,与画面右侧田横与马夫形成的矩形正好相异,整个构图顿时变得丰富、灵活,更有生机,也更加自然和谐:左侧人群的脚形成的一条斜线极大的冲破了占统治地位的水平线;更难得的是蹲在地上的两名妇女和她们中间的一个孩童,不但打破了大多数人物的站立的姿态,丰富了形态,更在于两个妇人的轮廓线几乎形成一个完整的圆形,并且与在持拐杖的老人臀后的坐在地上的一个人的轮廓形成的曲线相呼应,极大丰富了构图形式,使整个构图既完整统一,又复杂多样,使画面的主题得到了丰富和加强,画幅也由此获得了自由的生命力。

另外挥舞的手臂,前排持拐杖的老人的倾斜的人体本身,以及他手里握住的支撑他身体并与他的身体倾斜方向相反的倾斜的拐杖,还有田横腰间斜挂的宝剑都从不同的角度打破了海岸线、海平面和主要人群形成的大致呈水平状态的头部连线、包括与之成遥相呼应关系的己经怒不可遏的武士手中水平横握的宝剑共同构成的稳定和庄严的关系。

再有持杖老人是唯一一位全侧的并且处于运动中的人物,与之呼应的有远景处在漫步中吃草的双马,可谓静中有动,丰富多彩,就连远景中的双马在构图上也是力求丰富,其姿态一匹侧对观众,另一匹则面对观众,并且与前景中战马形成一个纵深方向的三角形,构图的丰富和灵活多变己经达到极尽精微的地步。

2、从景物的构图看

如前所述,为了配合庄严、永恒而悲壮的主题思想的需要,在风景构图上基本是采取了文艺复兴时期的典型稳定水平线条的构图形式,充分吸收了古典主义广博、简约、庄严以及永恒的特质,这也是古典主义精神中具有永久魅力和让许多后代名家推崇的部分。所以远景的海岸、海面都呈稳定的水平线状态,只有中景的沟壑略呈斜线但仍趋向水平并未毁坏水平线的稳定构图,画面左部人群后面的树林也尽量避免繁杂的刻画,在深色和虚幻中连成一片,很好地符合了构图的庄严、沉稳的主旨,不但不显单调,反而更感觉画面的厚实和稳重,假若设想这一部分也画成同画面右上部分连成一片的云彩和天空的话,那整幅画面定会顿时感觉单调和轻浮了许多,前景的人物也失去了沉稳而厚实的依托而显的孤独无力。

但徐悲鸿风景的构图的简约并不等于简单,稳重庄严也非呆板和沉闷,而是在简约中蕴藏着丰富,稳重庄严中孕育着勃勃的生机和体现着人类美好的情感的力量,与画中人物的民族斗争精神既相符合又与其悲壮的未来命运形成反差,所以风景的构图还有灵活多变、丰富生动的一面。具体表现在树林边缘的枝叶呈现出了“S”形,形成了枝叶婆婴的丰富形态,画面右上角的呈复杂曲线的云的构图,再有中景的呈斜线的沟壑,还有老妇人头顶部位的远景中一排植物的边缘亦呈斜线,这些处于不同位置的S线、曲线、斜线,错落有致,安排得当,很好地使大海与天空、树林与天空、天空与陆地、海面与陆地完整地统一到了一起。最值的一提也许也是不太引人注意的一个地方是位于前景马头左缘部位的处于远景中的一片树木的处理,更是直接打破了海岸线甚至是海天一线的水平结构线条,极大地丰富了风景的构图,使海岸与陆地包括天空与陆地自然和谐的统一到了整个画面的有机的空间之中,再加上远景和近景中的马的恰当的搭配,加上马在形体上独特的构图形式与人和景物的差异,使整幅画的构图更加丰富和统一,远景的马无人驾驭、自由自在,近景的马是田横的座骑,全幅武装,驰骋疆场,已和人物融合到一起,所以一远一近三匹马的构图正好加强了远景与近景的关系,又起到了联系景物与人物的作用,且自然和谐,不留痕迹,妙趣天然,美不胜收。另外,画面右侧前景与远景的马在构图上的透视变化,树木房舍在构图上的透视变化以及云的复杂曲线在构图上的透视变化,都恰到好处,丰富而统一,极大地营造了空间的广阔感觉,这与画面左侧风景的简约明了的特征正好形成鲜明对照,使整幅画面的构图在丰富多彩中不失统一和简约。

3、从人物与风景构图的综合角度看

从人物与风景构图的综合角度看二者亦是统一协调,自然而严谨,人物构图中最紧凑、最统一和最稳定的人群正好与风景中最简约最统一和最厚重的树林部分同处画面的左侧,二者相辅相成,互为照应,形成了构图中极为统一稳定的部分,但同时又绝不雷同,树木的茂密、虚幻以及与人群中各色人物肢体及头部上的向背、离合、举手投足间的丰富的构图形式正好形成鲜明的对照,统一却又不乏丰富的变化。

再看画面的右侧,相反人物显的稀疏了许多,田横那气宇轩昂的拱手动作,加上战马的形态的变化以及田横腰际间宝剑的斜线穿插,构图上比左侧人群更加灵活多变,更生动活泼,这也正与画面右上侧的更为丰富多彩和充满生机的风景构图形式形成相辅相成、互为加强、统一协调的关系,在画面右侧这一部分丰富而又统一的构图中,很好地完成了人与海、人与陆地、人与天空、天空与陆地、天空与海、海与陆地的统一协调,形成一个统一完整的整体,由于这部分的面积仅占全画的三分之一左右,所以并不能压倒画面左侧乃至整体上显现出来的简约、沉稳的大势,但却形成了丰富的对比,极大丰富了构图,使画面充满了活力和暗示了蓄含在人群中即将暴发的悲壮的力量:面积虽小,但在丰富构图的“诊释”之下却显的无比深远广博,既表达了无限的空间,又象征了田横及其义士们的不屈精神的博大,这一构图既突显了田横身材的魁梧以及意志的坚强和王者风范,又很好地预示了故事以后发展的方向,正显示出了五百士在完成他们那永恒、庄严的悲壮义举之前的不平静的内在力量斗争和矛盾冲突,构图上的多变与事态的发展变化不谋而合。最终在整幅构图的完整统一中,在丰富多变的构图因素的积极调配之下,终于使整个构图形成了一个强有力的中心—那就是田横的形象,由它统辖全局,构图的内聚力量在此达到了顶峰。[4]

用色

1、用色大胆富有激情,具有浪漫主义特色

以徐悲鸿的大部分的具有更多古典精神的写实作品来看,《田横五百士》在色彩上进入了另一个更具分析特性和追求更自由更大胆的色彩表达的阶段,这种看似具有实验性质的色彩追求较其它作品更具特色,表现的已是相当成熟和成功:这也是对新的宏大的创作和构图以及表达与以往不同的历史主体在色彩上的必然要求,由于画面的陡然增大和画中景物、人物的庞杂,这也会要求在色彩上作出相应的不同的安排和变化,比以前的要求更丰富多彩,也更要完整统一和协调,工作量和难度都非同一般。所以《田横五百士》在色彩运用和表现上的突出特点是更注意色彩上的提炼和概括,也更注意色彩与形体的结合与统一,把重点放到了照顾色彩的大的布局上,使色彩的运用表达更加粗旷和更加自由灵活,这也更适应了画面那悲凉但又豪壮的主题表达,既兼顾了大体色调的沉稳、庄严,又具备了强烈而响亮的艺术特色;虽然《田横五百士》在构图上主要吸取了古典主义的精神,注重平稳的构图结构和庄严永恒的整体效果,但是在色彩上由于更注重色彩的对比,加上其画面上展现出的生动,色彩在对比中的明亮和跃动感,技法上的自由,笔法上的流畅和不拘小节,使整幅画面充满了浪漫主义气息。

2、色彩丰富、自然和谐统一

从整体上看:远景有天空的湛蓝,海水的深暗的蓝,云层的灰绿、灰紫褐色,作背景的茂密树木的墨绿色间或映现着储紫红和褐兰色,还有远景草地上的蓝绿色、黄绿色以及零星的橙黄和橙红色的树丛。

近景有人体的土黄色系的皮肤色,人群中有呈蓝绿色、深紫色、深蓝色的呈冷色的衣服的颜色,除中间青年壮士身上的黄色衣衫外,其余大多是呈灰白色系列的衣服,有的灰白色略偏冷黄绿,有的则偏蓝紫,不一而足,可谓丰富多彩;另外最暖的颜色要算田横的红袍,田横的脸部也多呈现出暖储红色,与人群中大多数的人脸部的冷土黄色形成对比:再加上马身上的呈微妙变化的灰蓝绿和灰紫色,以及地面上班驳的储土色和灰紫灰绿色等等,使整幅油画在色彩上丰富多变,绚丽多姿。

从人物的面容刻画上看亦是丰富多彩,和谐统一,田横的面部是所有人中最暖的赭红色,相比之下人群中大多数人面部则呈稍冷土黄色,形成了对比,然后人群中依据人物不同年龄和人物性格特征又有冷暖上的差别,如有些膘悍暴烈的武士脸色在上黄的基础上偏向于褐绿色,有的情绪看上去易怒的年轻人的脸则在土黄的基础上偏黄绿,其中一人还伸出双臂,显然己义愤填膺;另外色彩的丰富还表现在性别的差异上,如蹲在地上的少妇的面部与人群中武士们相比则偏黄绿色,更充分显示了她的肌肤细嫩轻柔和凄冷秀美的感觉。具体到细部的刻划,色彩在表现大的体面关系的概括下,还是有许多精到的微妙的变化,如画面中央着黄衣者的面部刻划,受光部分呈冷土黄色,笔触阔大,色调概括有力,明暗交界线转向暗部一侧的呈暖的棕褐色,在下巴底一笔棕绿色用的很有特点,即表现出了周围的冷暖变化,又表现了反光,使其在棕褐色的暗部显得格外有力和明确。而在少妇的面部更是表现微妙。

总之,整幅油画的色彩极为丰富,但与此同时各色彩之间却搭配和谐,自然而统一。比如,天空的蓝与少妇的衣服的蓝绿,持拐杖老人衣服的蓝,以及横握宝剑武士右后侧的武士的衣服呈现出的翠蓝,还有中景草地上的蓝绿、黄绿色,树荫的墨绿等冷色遥相互应,再加上丰富的中间调子的过渡,使冷色与画中暖色有机结合在了一起,人群中的衣服大多是偏蓝绿、蓝紫、黄绿的中间色,中间穿插冷色调的蓝衣和棕红色衣服使整体色调丰富但过渡自然,既增加了色彩的丰富性,又不失整体色调的统一。

3、大胆运用互补色,增强了色彩的动感却恰到好处

画面互补色的大胆运用,极大增强了色彩的动感和表现力,却并没有过分之感。画面既有红与绿的对比,又有黄与紫、蓝与橙的互动,但错落有致,搭配合理自然。

如画面中蓝色的天空、蓝色的衣服、包括田横腰际间蓝色的剑鞘的悲凉、正好与前景中几个愤怒的武士腿上及前景中地面上的部分橙色形成补色,一唱一合,泰然相处;还有画面中央的青年人身上的稍稍偏橙色的黄衣服,正好与海水的略呈深蓝色的紫色互为补色,遥相呼应却心照不宣;还有背景中茂密树林中和中景草地上的蓝绿色与田横身上的红袍、以及远景中零星的几点橙红色树丛形成补色,使得画面格外响亮又倍感和谐。

总之补色的大胆运用充分显示了徐悲鸿的浪漫和感情奔放的一面,又显示了他对色彩的成熟的驾御能力。

4、色彩具有装饰性和象征性,并符合人物的性格特征

徐悲鸿在画面上用的最有特点的色彩是田横身上红袍的红色,也是画中最闪亮、最暖、最重要的颜色,画面只有让田横穿上了显眼的红袍,而没有让任何一个其他人物以红色着装,这显然是有用意的,首先这可以强调田横这个中心人物,因为田横是大家的首领,所以理应穿上最暖颜色,在它的补色绿色的衬托下也是最闪亮的颜色,这红色本身在画中就已占据了重要的位置,象征着和预示着田横所具有的权威,加强了田横的王者风范,所以这样的用色本身已具有极强的象征性。

另外田横的红袍还贵在是偏紫色的冷红,所以这又与他的性格特征相符合,红色的色相本身符合他的曾有的发号施令以及骋驰疆场的好斗性格和大将风度,但偏冷的紫的倾向又符合他有勇有谋,沉着冷静的王者风范,在人物性格表达上的用色恰到好处。另外田横袍子的冷红的运用使其与整体色调更完整统一,和谐自然,没有形成孤立。

再者,从整幅画面上看,大胆运用了红、黄、蓝三种基本颜色,如田横的红袍,居于中央青年身上的黄衣服,蓝色的天空,以及少妇身上的蓝衣,三种基本颜色的运用使色彩显明而毫不含糊,具有装饰味道。再加上中景上草地的绿色,人体腿部及前景中陆地上的橙色,还有海水的蓝紫色的搭配协调,再加上各基本颜色在人体或景物上随形体的变化而产生色调的丰富层次,又使画面在各种色彩的运用上丰富多彩,在整体色调上又不失和谐统一,形成美妙而自然的装饰风格,最终使色彩的表现力得到了充分的发挥。[4]

作品评价

近现代油画家艾中信:“这幅画的创作思想主要是反映‘威武不能屈’的‘高节’是针刘当时有些人对国民党的趋炎附势,从正面加以贬斥。”

徐悲鸿纪念馆馆长廖静文:“徐悲鸿要突出‘富贵不能淫,威武不能屈’的高尚气节,以此为主题思想,对那些趋附于国民党和帝国主义的人给以无情的贬斥。”

英国学者苏立文:《田横五百士》是徐悲鸿最雄心勃勃的作品,但尽管这一主题是中国的,他的处理方式却反映了19世纪晚期沙龙绘画的典型特征—杰出的构图以及这一戏剧时刻真实情感的完全缺失。合乎规范的正确性所营造的同样的气氛,以及缺乏震撼人心的情感力虽,形成了他后来历史题材作品的基调。”[6]

香港画家任真汉《三论徐悲鸿艺术》:……《田横五百士》图上,我不满意的是堂堂齐国王田横竟被画成衣冠不整的流氓,五百士也多是裸着上身的恶汉,而作为向田横招降的汉王使者,则被画成严峻高傲的大人物,红袍白马,十分威风。我说:这画是把西方的裸体画习惯来充中国历史画。西方文艺复兴期到十九世纪古典派都爱用裸体群像来表现历史场面,那是为了他们曾经有过希腊时代的裸体竞技风俗,才造成那怪风气而已,真实的历史场面怎可以堆砌上成群裸体人呢。中华民族更是以衣冠为重的民族。田横战败而率众入海岛,也决不是鲁滨逊的漂流。齐国沿海的大岛也应是有人民,有可作为根据地的条件的,他们不可能变成一群裸虫。

中国美术家协会副主席林墉:“《田横五百士》以文字作为画的说明,失去了艺术的价值;看不出谁是田横;有些人物的身体比例不对,工夫不足”。

重要展览

1939年3月14日,《田横五百士》在新加坡维多利亚纪念堂进行展览,该画在新加坡得到广泛认同。

作者介绍

徐悲鸿徐悲鸿(1895~1953年),江苏宜兴人,父亲徐达章是个贫苦的画家。徐悲鸿年少时随父学画,20岁时,在上海卖画。1918年,接受蔡元培聘请,任北京大学画法研究会导师,第二年赴巴黎留学,后又转往柏林、比利时研习素描和油画。1927年回国后,先后任北平艺术学院院长、南京中央大学艺术系系主任,抗战后任北平艺专校长。解放后,任中央美术学院院长、全国美术工作者协会主席。徐悲鸿是现代著名画家、美术教育家。代表作品有《愚公移山》、《群马图》、《田横五百士》等。

徐悲鸿徐悲鸿(1895~1953年),江苏宜兴人,父亲徐达章是个贫苦的画家。徐悲鸿年少时随父学画,20岁时,在上海卖画。1918年,接受蔡元培聘请,任北京大学画法研究会导师,第二年赴巴黎留学,后又转往柏林、比利时研习素描和油画。1927年回国后,先后任北平艺术学院院长、南京中央大学艺术系系主任,抗战后任北平艺专校长。解放后,任中央美术学院院长、全国美术工作者协会主席。徐悲鸿是现代著名画家、美术教育家。代表作品有《愚公移山》、《群马图》、《田横五百士》等。

徐悲鸿一生致力于中国画的改良,他创作了数千件中国画、油画和素描作品。无论是油画、国画还是素描,在中国近现代艺术史上都占有重要地位。但在他的传世作品中,我最喜欢的也是对我人生触动最深的一件作品,就是大型现实主义题材油画《田横五百士》。

历史人物

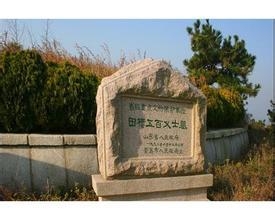

田横纪念碑 田横(前250-前202年)是秦末齐国旧王族,齐王田氏的后裔,继田儋之后为齐王。生于狄邑(山东高青县高城镇),是我国古代著名义士。陈胜、吴广起义抗秦后,四方豪杰纷纷响应,田横一家也是抗秦的部队之一。汉高祖消灭群雄,统一天下后,田横不顾齐国的灭亡,同他的战友五百人仍困守在一个孤岛上(现名田横岛,在山东)。汉高祖听说田横很得人心,担心日后为患,便下诏令说:如果田横来投降,便可封王或侯;如果不来,便派兵去把岛上的人通通消灭掉。田横为了保存岛上五百人的生命,便带了两个部下,离开海岛,向汉高祖的京城进发。但到了离京城三十里的地方,田横便自刎而死,遗嘱同行的两个部下拿他的头去见汉高祖,表示自己不受投降的屈辱,也保存了岛上五百人的生命。汉高祖用王礼葬他,并封那两个部下做都尉,但那两个部下在埋葬田横时,也自杀在田横的墓穴中。汉高祖派人去招降岛上的五百人,但他们听到田横自刎,便都蹈海而死。司马迁感慨地写道:“田横之高节,宾客幕义而从横死,岂非至贤!” 可见徐悲鸿作此画是受太史公的感召。

田横纪念碑 田横(前250-前202年)是秦末齐国旧王族,齐王田氏的后裔,继田儋之后为齐王。生于狄邑(山东高青县高城镇),是我国古代著名义士。陈胜、吴广起义抗秦后,四方豪杰纷纷响应,田横一家也是抗秦的部队之一。汉高祖消灭群雄,统一天下后,田横不顾齐国的灭亡,同他的战友五百人仍困守在一个孤岛上(现名田横岛,在山东)。汉高祖听说田横很得人心,担心日后为患,便下诏令说:如果田横来投降,便可封王或侯;如果不来,便派兵去把岛上的人通通消灭掉。田横为了保存岛上五百人的生命,便带了两个部下,离开海岛,向汉高祖的京城进发。但到了离京城三十里的地方,田横便自刎而死,遗嘱同行的两个部下拿他的头去见汉高祖,表示自己不受投降的屈辱,也保存了岛上五百人的生命。汉高祖用王礼葬他,并封那两个部下做都尉,但那两个部下在埋葬田横时,也自杀在田横的墓穴中。汉高祖派人去招降岛上的五百人,但他们听到田横自刎,便都蹈海而死。司马迁感慨地写道:“田横之高节,宾客幕义而从横死,岂非至贤!” 可见徐悲鸿作此画是受太史公的感召。

史书记载

原文

田横纪念碑后岁余,汉灭项籍,汉王立为皇帝,以彭越为梁王。田横惧诛,而与徒属五百余人入海,居岛中。高帝闻之,以为田横兄弟本定齐,其人贤者多附焉,今在海中不收,后恐为乱,乃使使赦田横罪而召之。田横因谢曰:“臣亨陛下之使郦生,今闻其弟郦商为汉将而贤,臣恐惧,不敢奉诏,请为庶人,守海岛中。”使还报,高皇帝乃诏卫尉郦商曰:“齐王田横即至,人马从者动摇看致族夷!”乃复使使持节具告以诏商状,曰:“田横来,大者王,小者侯耳;不来,且举兵加诛焉。”田横乃与其客二人乘传诣洛阳。 未至三十里,至尸乡厩置,横谢使者曰:“人臣见天子当洗沐。”止留。

田横纪念碑后岁余,汉灭项籍,汉王立为皇帝,以彭越为梁王。田横惧诛,而与徒属五百余人入海,居岛中。高帝闻之,以为田横兄弟本定齐,其人贤者多附焉,今在海中不收,后恐为乱,乃使使赦田横罪而召之。田横因谢曰:“臣亨陛下之使郦生,今闻其弟郦商为汉将而贤,臣恐惧,不敢奉诏,请为庶人,守海岛中。”使还报,高皇帝乃诏卫尉郦商曰:“齐王田横即至,人马从者动摇看致族夷!”乃复使使持节具告以诏商状,曰:“田横来,大者王,小者侯耳;不来,且举兵加诛焉。”田横乃与其客二人乘传诣洛阳。 未至三十里,至尸乡厩置,横谢使者曰:“人臣见天子当洗沐。”止留。

谓其客曰:“横始与汉王俱南面称孤,今汉王为天子,而横乃为亡虏而北面事之,其耻固己甚矣。且吾亨人之兄,与其弟并肩而事其主,纵彼畏天子之诏,不敢动我,我独不有愧于心乎?且陛下所以欲见我者,不过欲一见吾面貌耳。今陛下在洛阳,今斩吾头,驰三十里间,形容尚未能败,犹可观也。”遂自刭,令客奉其头,从使者驰奏之高帝。高帝曰:“嗟乎,有以也夫!起自布衣,兄弟三人更王,岂不贤乎哉!”为之流涕,而拜其二客为都尉,发卒二千人,以王者礼葬田横。 既葬,二客穿其冢旁孔,皆自刭,下从之。高帝闻之,乃大惊,以田横之客皆贤。吾闻其余尚五百人在海中,使使召之。至则闻田横死,亦皆自杀。于是乃知田横兄弟能得士也。

译文

田横纪念馆之后过了几年,汉覆灭了楚项籍势力,汉王刘邦自立为皇帝,并立彭越为梁王。田横害怕被诛杀,因而与他的属下共五百余人逃到海中,居身于一座岛上。高祖刘邦听说了这件事,认为田横兄弟三人本来就安身于齐地,齐人中有贤德的人大都会归附他们;现在(田横势力)躲在海中而不能被逮捕,高祖恐怕以后他们将会作乱,就派遣了使节去赦免田横的罪名,然后召他觐见。田横就向高祖谢罪道:“臣下曾经施加烹刑杀害了陛下的使节郦生,如今臣又听说郦生的弟弟郦商身为汉将且贤明有德,因此臣下十分恐惧,不敢奉诏前往。请陛下允许我做一介布衣,居守于海岛之上。”汉使回报,高祖就下诏命令卫尉郦商说:“齐王田横将要到来,你的部队随从倘若胆敢有所行动的话,你就将招来夷灭宗族之罪!”于是高祖便又派遣使臣持节前往,把郦商的状况详细地告诉田横,并且说:“田横来的话,大的话可能封王,最小也有侯之爵位;倘若不来,(汉)就兴兵诛杀田横。”田横就和他的两名门客乘着驿车到洛阳去了。

田横纪念馆之后过了几年,汉覆灭了楚项籍势力,汉王刘邦自立为皇帝,并立彭越为梁王。田横害怕被诛杀,因而与他的属下共五百余人逃到海中,居身于一座岛上。高祖刘邦听说了这件事,认为田横兄弟三人本来就安身于齐地,齐人中有贤德的人大都会归附他们;现在(田横势力)躲在海中而不能被逮捕,高祖恐怕以后他们将会作乱,就派遣了使节去赦免田横的罪名,然后召他觐见。田横就向高祖谢罪道:“臣下曾经施加烹刑杀害了陛下的使节郦生,如今臣又听说郦生的弟弟郦商身为汉将且贤明有德,因此臣下十分恐惧,不敢奉诏前往。请陛下允许我做一介布衣,居守于海岛之上。”汉使回报,高祖就下诏命令卫尉郦商说:“齐王田横将要到来,你的部队随从倘若胆敢有所行动的话,你就将招来夷灭宗族之罪!”于是高祖便又派遣使臣持节前往,把郦商的状况详细地告诉田横,并且说:“田横来的话,大的话可能封王,最小也有侯之爵位;倘若不来,(汉)就兴兵诛杀田横。”田横就和他的两名门客乘着驿车到洛阳去了。

到了离洛阳不到三十里的尸乡驿站,田横向使节道歉道:“人臣面见天子应当洗沭干净。”就停留了下来。田横就对他的门客说:“田横我最初和汉王都面南而王,如今汉王成了天子,而田横我却成了四处逃亡的俘虏而要面北事奉他,这种耻辱本来就已经很重了。况且我烹煮了别人的兄长,(却要)和那个弟弟并肩事奉他的主人,即便(那弟弟)因惧怕天子的诏令,不敢对我有所报复,难道我就能问心无愧吗?再说陛下想见我的原因,不过就是想看看我的样貌罢了。现在陛下在洛阳,若果现在立刻砍下我的头颅,(你们带着这头颅)奔驰三十里,(到达时)头颅的面貌还没有毁败,还是可以一看的。”于是田横自刭。他的门客服从他的命令,捧着他的头颅,和使节一同驰往洛阳上奏高祖。高祖说:“哎呀,真是有这样的人啊!原先是平民,却发展起来,兄弟三人相互接替称王,这难道还不是贤士吗!”高祖为田横之死流泪,并且拜田横的这两名门客为都尉,又派兵两千人,以王者之礼厚葬田横。

葬了田横之后,两名门客在田横墓边凿了两眼穴孔,都自刭随田横而死。高祖听说后大吃一惊,认为田横的门客都是贤德之人,又听说除此之外还有五百多人在海中,就派遣使臣去招他们前来。到达岛上时才知道,这些门客听说田横已死,也都自杀了。从这件事上就能知道田横兄弟是如何能得贤士的了。

-

黄龙士双登杯世界女子围棋擂台赛

2025-11-01 10:27:35 查看详情 -

中埃·泰达苏伊士经贸合作区

2025-11-01 10:27:35 查看详情

求购

求购