- 英布战争

英布战争

事件背景

布尔共和国

布尔人的迁徙布尔人的迁徙

布尔人的迁徙布尔人的迁徙

“布尔”系荷兰语,意为“农民”。布尔人是指到南部非洲殖民的“海上马车夫”荷兰人的后裔。1652年,第一批荷兰人来到南非的开普,建立了殖民地。经过百余年的殖民活动,布尔人已成为当地的主要民族。但是,布尔人并没有在南非造成独霸局面。

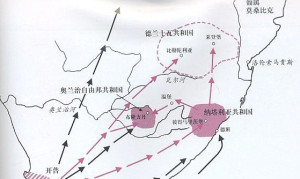

1795年,英国舰队在南非开普登陆,开始了和布尔人在南非长达百年的争夺战。经过多年的冲突,在英国的强大实力面前,布尔人被迫向北面迁徙,于1852年和1854年分别建立了德兰士瓦和奥兰治两个布尔人共和国。

英布矛盾

1867年,奥兰治河地区发现钻石。奥兰治政府立即声明,这一地区归自己管辖。英国的殖民者极力反对,并阴谋策划吞并两个布尔人共和国的计划。1877年,英国人派军队武力吞并德兰士瓦共和国,这一行为激起了布尔人的武力反抗。1881年2月,布尔军在马祖巴山附近击败了1000多名英军,迫使英国在保留部分权力的名义下,承认德兰士瓦的独立,并相互签订和约。

1884年,探矿专家在德兰士瓦共和国的比勒陀利亚和瓦尔河之间的一个偏僻牧场上,发现了世界上规模最大的威特沃特斯兰德金矿(简称兰德金矿,Rand)。随后在这座金矿上建立了约翰内斯堡。来自金矿的利润和税收使德兰士瓦共和国的经济得到飞速发展,同时也加剧了与英国的摩擦。

1890年,德兰士瓦政府宣布定居在约翰内斯堡的外国侨民要缴纳全额的赋税,但不得享受参加总统和立法会(Volksraad)选举的权利,除非在德兰士瓦住满14年并拥有国籍。此外,所有的外侨都不能担任政府公职,子女不能上政府资助的学校。这一法律遭到了英国的抗议,因为德兰士瓦的外侨大多是英国人。德兰士瓦同英属南非殖民地之间的贸易战和关税壁垒、德兰士瓦对国内英资矿业公司的高额税收和经济限制,是19世纪晚期德兰士瓦同英国之间关系紧张恶化的三大主要原因。

英国的殖民渗透

1895年,约瑟夫·张伯伦(Joseph Chamberlain)成为英国殖民大臣,矿业巨头塞西尔·罗得斯就任英属开普殖民地总理。该年12月28日,罗得斯的好友,南非矿业公司的高级职员詹森博士(Dr Jameson)带领500名南非公司的警察及几挺机关枪,企图远征德兰士瓦,推翻德兰士瓦的保罗·克留格尔政权。

1896年1月2日,詹森武装在克鲁格斯多普被南非警察部队包围,除134人被击毙外,其余的人,包括詹森在内全部被俘虏。在约翰内斯堡准备发动暴乱的“外侨改革委员会”连忙行动,但也被南非警察镇压。詹森及其同伙被移交给英国,以“企图对友邦进行军事远征”的罪名判处15个月监禁。约翰内斯堡“外侨改革委员会”的首领被德兰士瓦法庭判处死刑,后来在英国的强烈抗议下,被改为15年监禁,每人罚款两万五千英镑。

詹森远征之后,德皇威廉二世向德兰士瓦总统保罗·克留格尔拍发了一封著名的电报,表示祝贺,电报恶化了英德关系,同时使英国下决心以武力解决与德兰士瓦的争端。

19世纪下半叶,在南非班图人世代居住的奥兰治和德兰士瓦,先后发现了蕴藏量十分丰富的金刚石矿和金矿。欧洲移民大批涌入,开矿寻宝。英国垄断资本家C.J.罗得斯收买矿权,建立矿业公司,垄断了金刚石和部分黄金的生产。德国也逐渐在布尔人治地内建立了强大的经济和政治势力。英、德展开了激烈的角逐。在金矿资本家的怂恿下,英国政府为控制所有矿区,力图占领德兰士瓦,兼并布尔人治地。布尔人为维护其利益,靠拢德国,对抗英国。

事件开始

1899年4月,英属开普殖民地总理阿尔弗雷德·米尔纳爵士(Sir Alfred Milner)授意德兰士瓦的英国侨民给维多利亚女王写了一封申冤书,请求她保护英国臣民的利益。该年6月,米尔纳和克鲁格在布隆方丹就保护外侨权益问题进行了最后一次谈判。英方在谈判的同时,抓紧时间从海外向南非调遣军队。

西方世界在1899年发起了同情和声援布尔共和国的运动。荷兰和比利时组建了众多的民间团体,征募捐款,发表文章,建立基金会,向德兰士瓦捐赠战时流动医院和医疗设备。来自荷、比、德、法、美、俄、爱尔兰、意大利以及斯堪的纳维亚国家的上千名志愿者纷纷远渡重洋来到德兰士瓦,准备同布尔人并肩作战。

1899年9月,克鲁格告诉米尔纳,可以考虑把外侨得到德兰士瓦公民权的居留期限从14年减少为5年,但是要求英国今后停止对德兰士瓦共和国提出宗主权的要求。

受国内舆论的影响,英国国会在给克鲁格的答复中说:“……女王陛下政府认为南非共和国政府的答复是消极的,或者是非决定性的……女王陛下政府保留对当前形势予以重新考虑,并采取相应的最后解决手段的权利。”为了给德兰士瓦增加军事压力,英国从印度和地中海各自调派了两千人增援纳塔尔殖民地。

1899年10月9日,德兰士瓦政府向英国发出最后通牒,要求英国停止向南非增兵,撤退6月1日以后到达南非的一切军队,将一切争议问题付诸外交仲裁,限48小时答复。10月10日,张伯伦命令米尔纳对南非提出的条件予以拒绝。1899年10月11日下午五点整,德兰士瓦共和国和奥兰治自由邦共和国联邦议会向英国宣战,第二次布尔战争爆发。

英布战争的起因是德兰士瓦拒绝给英国移民(外籍人)以选举权。1899年秋,英国开始在布尔人共和国边境附近集结军队。为防止英军入侵,布尔人于1899年10月11日对英宣战,并展开军事行动。布尔军队采用民军制补充兵员,一旦战争爆发,凡年满16—60岁的男子均需携带马匹、枪枝弹药和粮秣到集合地点报到(无力自备者,由国家配发武器、装备)。两个布尔共和国建立了一支人数为4—4.5万人的联军,装备有从德国购买的步枪(主要是“毛瑟”枪)、40挺机枪和80门速射火炮。联军由茹贝尔将军指挥。布尔军士气高昂,纪律严明。战争开始前,英军约有3万人,它采用募兵制补充兵员,武器陈旧,训练很差,纪律松弛,因此在战争初期多次被布尔军队打败。1899年10月,布尔军队攻克纽卡斯尔和格伦科两城,并包围了莱迪史密斯、马弗京和金伯利。布尔军在进攻时采用散开队形,射击准确,善于利用地形构筑野战工事。英军则采用密集队形,作战时既不实施机动,也不进行伪装,以致伤亡惨重。然而,布尔军将主要兵力用于围攻城堡,这就大大削弱了进攻能力,而使英军得以集中兵力。截至1900年1月底,英军已拥有20余万人。2月,罗伯茨将军率领英军转入进攻,解除了布尔军对几个城市的包围,并于1900年3月占领奥兰治共和国首都布隆方丹,5月31日又占领德兰土瓦首都比勒陀利亚。德兰土瓦、奥兰治这两个共和国均沦为英国的殖民地。但战争并未就此结束。1900年10月,博塔和德韦特率领的总兵力为2万人的布尔军队,分为若干个小队,即所谓“突击队”,展开了顽强的游击战。然而,布尔军所作的这种努力,却因他们本身也是以殖民者的态度对待当地黑人而被削弱。因此,他们的反英斗争没有取得土著居民的同情和支持。英军指挥部为了挫败游击队的抵抗,将军队扩编到25万人,实行“焦土”战术,广泛建立了筑垒发射点(碉堡)配系。1902年5月31日,布尔人被迫签订和约,承认将德兰土瓦、奥兰治两个共和国并入英国。

战争进程

英布战争

英布战争

1899年10月11日战争爆发 。英国先后动员了44万军队,布尔人有8.8万人参战,战争进程分3个阶段:

布尔人计划

在英国援军到达南非前,集合优势兵力,分为两路,一路向东进攻纳塔尔,分割并包围两个主要的英军据点——莱迪史密斯(Ladysmith)和邓迪(Dundee),并占领德班港,获得出海口;另外一路向西南,占领西开普铁路线上英军主力驻扎的两个战略要地——马弗京(Mafeking)和金伯利。同时,在开普殖民地煽动布尔人暴乱,牵制英军兵力,尤其是破坏东西两条开普铁路的运输,阻止增援的英军利用铁路向北挺进。此外,为了防备非洲土著趁开战之机进攻布尔人,由普林斯洛将军(Antonie Princloo)率重兵驻守远离前线的象河流域,防备佩迪人的暴动,800—1000人的民团驻守斯威士兰边境,1000人的民团驻守卡利登河谷的巴苏陀边界。

塔拉纳山战役

1899年10月12日,由德兰士瓦军队和奥兰治武装部队组成的布尔联军向东开拔。布军总司令皮埃特·茹贝尔将军率领主力部队,从东奥兰治翻越德拉肯斯山,进入纳塔尔殖民地,直扑纳塔尔英军主力所在地莱迪史密斯。10月20日清晨,追击的布军在塔拉纳山(Talana Hill)同驻扎在这里保卫莱迪史密斯外围防线的一旅英军发生了战斗。布军指挥官梅厄将军(Lucas Meyer)利用有利的地势和晨雾的掩护对英军发动了突然袭击。英军损失465人,布军损失145人。

另一支布军由有“西德兰士瓦之狮”称呼的德拉瑞将军指挥,在10月11日进入英属贝专纳兰境内,切断了西开普铁路干线,从而阻隔了开普地区与罗得西亚间的联系。德拉瑞将部队分为两路,一路由克龙耶将军(Piet Cronje)指挥,包围马弗京,另一路(主要是奥兰治人)由路易·博塔(Louis Botha)指挥,包围了钻石重镇金伯利。

第三支布军渡奥兰治河南下,吸收了英属开普殖民地的小股布尔人武装,在开普东北地区活动,威胁东西开普铁路线。英军不得不对奥兰治河铁路大桥严密防守,提防布尔人的炸桥企图。西开普铁路线上最重要的铁路枢纽站和军用物资集散地德阿尔(De Aar)也遭到了布尔人的骚扰。为了保护东西开普铁路的正常通行,英国人不得不把4.7英寸的海军炮安装在列车上,在掩护下慢慢推进,一小段一小段地修复铁路。

莱迪史密斯会战

1899年10月30日(后来被英军称为 “悲哀的星期一”),莱迪史密斯的四千英军在乔治·怀特中将(Sir George White)的指挥下向布军发动反攻,在尼科尔森峡谷(Nicholson’s Nek)同茹贝尔指挥的布军主力遭遇,英军战败,损失1272人,余部退回莱迪史密斯,旋即被包围。由于莱迪史密斯防守严密,茹贝尔几次攻城不克,于是派出侦查部队深入英军腹地,前至到埃斯特考特(Estcourt)一线,侦察可以用来进行固守的地点。其余的主力部队则在莱迪史密斯周围扎营休整,等待英军海外兵团的到来。

10月底,由英国援军(南非远征军)总司令、曾经在爱尔兰镇压过当地起义的雷德弗斯·布勒上将(Sir Redvers Buller)率领的两万英国部队终于到达开普敦。从11月中旬开始,布勒指挥的英军在东、中、西三条战线上向布军发动反攻:梅休因中将(Lord Paul Methuen)在西线解除金伯利包围,弗兰奇中将在中线进攻奥兰治自由邦,布勒将军率领主力部队在东线解除莱迪史密斯包围。

布勒上将12月15日清晨在莱迪斯史密斯西南的小车站科伦索(Colenso)对那里的布军发动进攻,企图强渡图盖拉河(Tugela River),前往莱迪史密斯。布勒指挥的兵力包括英军第二、第四、第五、第六旅,共计16000人,此外还有四个轻骑兵团、由殖民地骑兵组成的三个枪骑兵中队。炮兵则有5个炮兵连,30门大炮,此外还有16门海军的12磅炮和4.7英寸炮。包括骑兵和炮兵在内,布勒的总兵力为22000人。投入科伦索之战的布尔军队包括来自约翰内斯堡、海德堡、克鲁格斯多普、弗赖黑德、乌得勒支等八个地区的民团,奥兰治自由邦的部队,还有约翰内斯堡和斯威士兰的白人警察部队,共计3500人。

此外还有一门120毫米德制克虏伯榴弹炮,1门75毫米克虏伯野战炮,2门75毫米法制什耐德-克鲁索加农炮,1门37毫米马克西姆速射炮(Pom Pom)。由于布军事先隐蔽了炮兵阵地,以及英军统帅的指挥失误导致兵力分散和战术死板,英军在此次战役中遭到惨重失败,阵亡1139人,失踪250人,丢失10门大炮。布尔军队仅仅阵亡8人,伤30人。

在莱迪史密斯会战的同一时期里,英军在西线的金伯利和中线的斯托姆贝格也遭到失败,损失2800多人,在英国陆军史上被称为“黑暗的一星期”。布勒上将因为兵败,引咎辞去英国远征军总司令的职位。

第二阶段

1899年12月17日,罗伯茨勋爵(Lord Frederick Roberts)被英国首相索尔兹伯里勋爵任命为南非远征军总司令,基钦纳(Lord Herbert Kitchener)为参谋长。由于遭到失利,好战情绪在英国国民中高涨,索尔兹伯里内阁“将战争进行到底”的政策得到支持。

1900年1月10日,罗伯茨和基钦纳抵达开普敦。他们带来了本土的第七军、来自澳大利亚、新西兰和加拿大的增援部队,以及驻印度和锡兰的三个骑兵分队。到1900年1月,南非战场上的英军增至18万,3月再增至22—25万人,居于绝对优势。此外,还有几千匹军马从英国和澳大利亚运抵南非,增加了英军的机动性。

1900年2月,在权衡了战场局势之后,罗伯茨改变了战略,将主攻方向从纳塔尔西移到中路兵力较弱的奥兰治地区,同时改变刻板的正面强攻战术,采取迂回夹击的策略。西线方向,英军击败布军最凶猛的“黑将军”皮埃特·克龙耶指挥的民团,2月16日解放被围困数月的金伯利。东线英军2月27日发动攻势,3月3日在多得雷赫特(Dordrecht)打败了布尔人,终于得以解莱迪斯史密斯之围。

消灭了最强悍的克龙耶对左翼的威胁后,罗伯茨将主攻兵力转回奥兰治,稳步向北挺进。由于吸取了第一阶段失败的教训,英军改变了战术。在遭到布军伏击时步兵部队不再保持队形,而是就近挖掘战壕,掩护骑兵对布军阵地发动冲锋。在这种战术下,布军在白杨树林(Poplar Grove)、亚伯拉罕牛栏(Abrahams Kraal)等地的阻击接连失败。3月10日,英军第六师和第七师在亚伯拉罕牛栏击败了布军装备最精良的约翰内斯堡警察部队。3月12日,奥兰治自由邦总统马蒂乌斯·斯泰因带领政府和国会官员逃出首都布隆方丹,逃往北方的克龙斯塔德(Kroonstad)。3月13日下午,英军开入布隆方丹。3月中下旬,英军部队伤寒流行,罗伯茨不得不下令就地休整,英军的攻势被迫中断。3月26日,布军总司令茹贝尔在柳树农庄(Willow Grange)战斗中再次坠马重伤,3月27日去世。根据他的遗愿,擅长游击战的路易斯·博塔(Louis Botha)继任布尔野战部队总司令。

1900年4月底,又有一大批英国援军开到南非。经过兵力调整,在主攻方向上,罗伯茨有八个步兵师(第3、6、7、8、9、10、11师、殖民地师)和第12骑兵师。英军在5月初重新发动进攻。5月12日,罗伯茨的大军攻克奥兰治自由邦的新首都克龙斯塔德。由于接连遭到失败,布尔人的士气一落千丈。在罗伯茨的宽大许诺下,许多在英军后方活动的民团团员向英国人投降,交出武器,然后返回自己的农场。到5月中旬,仍在战斗的布尔人只剩下了两万多人。

1900年5月24日,米尔纳勋爵在布隆方丹宣布英国兼并奥兰治自由邦。吞并奥兰治后,英军加紧向德兰士瓦进攻。5月29日,弗兰奇将军指挥澳大利亚骑兵部队,在约翰内斯堡南郊的克利普河击败了最后一支防御部队。5月30日,克鲁格总统乘坐火车离开首都比勒陀利亚。5月31日,罗伯茨进入约翰内斯堡,6月5日清晨开进比勒陀利亚。

1900年9月1日罗伯茨宣布英国兼并德兰士瓦,并宣称战争结束。9月11日,克鲁格总统得到流亡的德兰士瓦政府授权,抵达葡属莫桑比克首府洛伦索马贵斯,10月19日,克鲁格乘坐荷兰女王威廉明娜派来的巡洋舰格尔德兰号(De Gelderland)前往欧洲求援。

第三阶段

攻占比勒陀利亚之后,罗伯茨的4万部队在原地休整。但英军从开普敦到比勒陀利亚的漫长补给线受到了仍在抵抗的布尔人的袭击。此时德兰士瓦和奥兰治的主要城市和铁路线已经被全部占领,布军开始转入游击战。在约翰内斯堡和比勒陀利亚两地,英军还挫败了多起布尔人的暴动企图。

罗伯茨将军于1900年11月29日离开比勒陀利亚,回国接任英军总司令的职务。他将南非军队的指挥权交给基钦纳勋爵,伊安·汉密尔顿勋爵(Lord Ian Hamilton)接任参谋长。

退出城市的布尔军队此时已经化整为零,组成多股游击队。布尔人的游击队在德韦特、德拉瑞、博塔、扬·史末资(Jan Smuts)和詹姆斯·赫尔佐格(James Hertzog)等人的领导下,发挥野战骑射之长,袭击英军交通线,掠取英军给养,歼灭小股英军。

1900年12月至1901年4月,布尔游击队在博塔和德韦特的指挥下深入英属开普殖民地作战。

1901年4月到9月的冬季战役中,布军游击队对德兰士瓦和奥兰治的英军发动多次偷袭,并屡屡得手,俘获大量军火、给养和大炮。

1901年9月至1902年5月,史末资和赫尔佐格再次进入开普殖民地。他们率领5000名骑兵,分成若干小股游击队,奔袭千里,深入英军大后方,一直推进到大西洋沿岸和开普敦近郊,迫使英国在开普地区宣布戒严。

战争结果

战争延续了2年7个月 。英军消耗战费2.5亿镑 ,死亡21942人;布尔人死于战场3990人,死于集中营27927人。布尔人被迫同英国妥协。1901年2月开始和平谈判,

1902年5月15日,代表两个布尔共和国、三十二个地方民团和165个游击队的布尔人代表在弗里尼欣(Vereeniging)开会,讨论和战前途。5月27日,米尔纳勋爵来到弗里尼欣,同布尔人代表史末资将军举行会晤。

在会晤中,米尔纳提出了十二条和谈条件。其内容为:

布尔野战部队和武装公民放下武器,缴出其所有或所控制的全部枪炮及战争物资,终止对爱德华七世国王陛下政府继续进行任何抵抗的企图,并承认国王陛下为其合法主权者;

宣誓效忠英王的布尔战俘将立即得到释放;

保证布尔人的人身自由和财产不受侵犯;

除某些违反战争惯例的行为外,实行普遍大赦;

英语为官方语言,但是在学校和法院中可以使用南非荷兰语;

布尔人准许保留枪支用来自卫,但须申请执照;

尽快用民政管理代替德兰士瓦和奥兰治的军事管制;

条件成熟时在南非建立代议制自治制度;

任何为支付战争费用征收的捐税都不强加在新征服的两个地区;

英国协助布尔人重建农场;

向受损失的农场主和布尔公民提供三百万英镑的赔偿;

剥夺布尔军队主要指挥者的公民权,但是不判处他们死刑。

5月30日,60名布尔代表就是否放弃维持独立举行投票,结果以54票对6票决定接受和约中最关键的第一条内容。

1902年5月31日签订和约。布尔人答应停止军事抵抗,交出全部武器,承认德兰士瓦共和国和奥兰治自由邦并入英帝国。英国则保证:战后的军事管制将尽速由民政代替,只要情况许可,就将成立导向自治的代议机构;在实行自治以前不给予非洲人选举权,即使将来授予他们选举权,也严加限制,以保证白人的绝对优势。英国政府将支付300万英镑用来恢复布尔人的家园。持续31个月的英布战争宣告结束。

英国规模

在第二次布尔战争中,英国先后动员了45万军队(英国官方统计数字为448435人),其中25.6万为英国正规军,10.9万为英国志愿军,5.3万为南非英国殖民地军队,3.1万来自加拿大、澳大利亚和新西兰。英国通过海路运到南非的军队前后共计38万,此外还运送了35万匹马、10万匹骡子,134万吨军事装备和其他物资,先后动用了1027艘舰船。参加战争的英国、澳大利亚、新西兰和加拿大部队共有1072名军官和20870名士兵阵亡。

布尔人规模

参加战斗的前后共计8.8万人(南非官方统计数字为87365人),其中德兰士瓦人4.3万,奥兰治人3万,这两个国家全部人口不过44万,所以是几乎全部男性青壮年都上阵作战;此外,还有1.3万开普殖民地的布尔人,以及两千名外国志愿者。到缔结和约时,参战的布尔人共有3700人阵亡,3.1万人被俘虏,2万人缴械投降,一万多人流亡到德属西南非洲和莫桑比克。

事件影响

英国

在英布战争后,英国将南部非洲的殖民地连成一片,控制了通向非洲腹地大湖区的走廊。好望角地区以广袤的南非内地为依托,成为英属海外帝国最重要的前哨基地之一。经济方面,随着世界上最大的兰德金矿被英国把持,英国得以控制全球经济命脉。来自南非的黄金使得伦敦迅速成为全球金融业和黄金交易的中心。

但是,第二次英布战争也标志着英国的海外扩张史的终结。英国政治家发觉由于近代化战争代价高昂,同时保卫大英帝国海外领地和英国本土的做法,在经济上和战略上都是不可行的。因此英国不应当再保持孤立政策。布尔战争结束之后,英国便开始了全球范围内的战略收缩,将部分海外势力范围转托给加、澳、新等白人自治领,英国本身的战略重点则转回欧洲。

布尔战争引起了大英帝国内部的巨大变化。高额的战争开支使英国无力再花巨大的代价来维持帝国体系,连一向热衷于帝国殖民事业的张伯伦也在战后感叹道“这是个负担”。

1902年开始,英国政府开始考虑通过关税改革,用关税特惠制维系帝国的团结。这种关税改革实际上提高了殖民地在帝国内的经济地位。同时,在布尔战争爆发后,澳大利亚等殖民地召开军事首脑会议,决定向南非派遣志愿军,使它们的军队可以服务领土外的行动。决定得到了加拿大、新西兰和印度等殖民地的响应,都派遣志愿军到南非。这又使殖民地从英帝国内部争取到了军事自主的权利。

1901年、1907年,澳大利亚和新西兰先后成为自治领。接着,诸多英帝国的殖民地也纷纷宣布成为自治领。第一次世界大战后,英国衰败的趋势已非常明显了。

1931年,英国颁布威斯敏斯特法案,宣称英国和各自治领地位平等,在它们的内政和外交事务等各方面互不从属,大英帝国殖民体系从此动摇。第二次世界大战后,英国经济实力大为削弱,政治地位极度下降。

随着1947年巴基斯坦和印度的相继独立,到20世纪60年代,英帝国殖民体系彻底瓦解。

战争理论

除了对参战国的直接影响外,布尔战争对现代军事理论和装备技术的发展也影响深远。在这场战争中,许多重要的近现代作战理论初露端倪,或者首次发挥出其重要作用。在布尔战争中,德国总参谋部向德兰士瓦和奥兰治派出了军事顾问,瑞士、荷兰、法国等国也派出军事观察员前往南非。面对英军借助铁路进行的大规模快速兵团调动,以及占压倒优势的大兵团正面作战,德国总参谋部加深了对“总体战”学说的信赖。而瑞士(以及后来的以色列)则根据布尔人“全民皆兵”的军事思想,建立了自己独具一格的国防体系。

在作战理论方面,布尔战争再次提出了关于“全民战争”的理论:每个符合服役条件的平民都是待征召的战士,平时在农场和城镇中从事自己的营生,并在一年中的某段时间里接受短期的军事训练,战争爆发后则迅速按地区集结报到,组成民团参战。对于人口和资源相对贫乏的小国来说,由于平时军队不事生产,军费糜耗甚高,不可能经常保持一支拥有一定规模的常备军,所以采取全民动员、平战结合、兵民结合的政策,可以解决一定的困难。

列宁曾经说,英布战争是帝国主义时代到来的一个主要历史标志。在帝国主义时代里,各列强首先对已分割的殖民地要求重新分割,继之以战争手段,进行疯狂的争夺。在他们获得了预定殖民目标之后,便是各种手段相结合,对殖民地进行残酷地搜刮和盘剥,攫取一切可以获得的利益。南非的大量黄金和钻石,便成了英国的囊中之物。除此之外,西方列强由于长期对南非实行政治、经济控制,实行不等价的货物贸易,使得南非长期蒙受着经济损失,从而使得南非人民长期处于贫困线上,忍受着非人的灾难。

英国等列强对南非的殖民统治,除经济掠夺外,还实行种族歧视政策。英布战争之后,由于布尔人的不断反抗,使得英殖民者在南非的地位仍不巩固,因而不得不和布尔人修好,狡猾地允许布尔人自治。1910年,德兰斯瓦尔、奥仑治和海角、纳塔尔合并为南非联邦,成为不列颠的自治领地。这是一个白人地主、资本家压迫南非人民的联合统治,南非联邦从此成为种族歧视最厉害的国家。这强加在南非黑人头上的灾难,在当时来说,仅仅还只是序幕,更大的磨难还在后面等待着他们。近100年来,南非人民前仆后继,为消除种族歧视进行了不懈的斗争。

战术影响

英布战争使军事学术尤其是战术有了许多新的发展。无烟火药、弹仓式步枪、机枪、速射火炮的运用,火力密度的增大,均要求摒弃密集的战斗队形。步兵开始采用各种形式的机动,成散兵线实施进攻。防御战斗中,组织火力配系,构筑野战工事,实施近迫作战和进行伪装已开始起重要作用。布尔人仅以8万人同英军先后投入44.8万余人作战,得益于游击战。这些都引起了西欧国家的广泛注意,也使英国认识到对武装力量进行彻底改革的必要。

迷彩服是一种利用颜色色块使士兵形体融汇于背景色的伪装性军服。

古代的军服往往选用比较醒目的颜色, 这可使军容鲜明,容易识别,而且使用红色的较多。这可以掩盖血迹,以减少本方士兵因此而发生的恐慌。最早使用的伪装性颜色军服的是英国军队。1864年12月,英军大尉哈里·巴纳特·拉姆斯汀在巴基斯坦白沙瓦地区组织非正规军“英国陆军侦察队”。在制做侦察队军服时,拉姆斯汀针对当地黄土地裸露多,风沙大的特点,为了侦察时便于伪装,选定了土黄色军服。在后来的作战行动中,这种军服起到了较好的伪装效果。1899年,英军入侵南非,与当地的荷兰人后裔布“布尔人”进行持续3年的“英布战争”。布尔人兵力少,英军人多,双方兵力对比约为1 :5。但布尔人发现,英军穿红色军服,在南非的森林和热带草原的绿色中格外醒目,极易暴露。布尔人从中受到启发,立即将自己的服装和枪炮改为草绿色,便于在密草丛林中隐藏。布尔人常常神不知鬼不靠近英军,突然发动袭击,打得英军措手不及,而英军想打却难以发现目标。这场战争虽然最终是英军取得了胜利,但英军伤亡达9万多人远远超过了布尔人军队的伤亡人数。

这场战争使欧洲各国认识到在现代战场上人员伪装的重要性,纷纷装鲜艳的军服颜色改为绿色或黄色,以达到隐蔽的目的。第一次世界大战以后,各种光学侦察器材的出现,使穿着单一颜色军服的士兵很难适应多种颜色的背景环境。1929年,意大利研制出世界上最早的迷彩服,它有棕,黄,绿和黄褐4种颜色。1943年,德国为部分士兵装备了3色迷彩军服。这种迷彩服遍布形状不规则的3色斑块一方面这些斑块可歪曲人体的线条轮廓,另一方面其中部分斑块颜色与背景色近似一体,部分斑块又与背景色差别明显,从视觉效果上分割了人体外形,从而达到伪装变形的效果。德军的迷彩服在实战中收到了很好的效果,后来各国军队纷纷仿效,并对迷彩的颜色和斑块的形状进行研究改进。60年代以后新研制的迷彩服采用合成化学纤维制成,不仅在防可见光侦察方面比原先的棉布材料优越,而且由于在色彩染料中掺进了特殊的化学物质,使迷彩服的红外光反射能力与周围景物的反射能力大体相似,因而具有了一定的防红外光侦察的伪装效果。如今,迷彩已不仅仅是在士兵的军服和砂盔上使用,各种军用车辆,大炮 ,飞机等军用器材装备上也普遍涂上了迷彩。

事件评论

英布战争 太平盛世

英布战争 太平盛世

这科技进步、文化昌盛、秩序井然,“谁也不会相信有战争、革命和天翻地覆的变化。一切激烈的暴力行动在一个理性的时代看起来已不可能”。我们陶醉在和平保守的音乐之都,在剧院、博物馆、大学,在飘着音乐和花香的林荫道……生活是那么曼妙、那么从容不迫、那么富足安稳。

其实以“大历史”的角度来看,当时正好是资本主义发展到帝国主义时代的重要时期,资本帝国主义势力拼命掠夺世界领土、输出资本和扩大国际贸易,亚非拉和大洋洲悉数被纳入资本主义世界经济网络之中,英法的争斗主要集中在东南亚和非洲,尤其在1882年英国占领埃及以后,它们在非洲的矛盾日趋尖锐。1898年法绍达危机时两国险以兵戎相见。德国向近东挺进的”东方政策”导致了它与在那里有着传统利益的英法俄等国的冲撞,而1899年发生的英布战争更是以英德在南非的对抗为背景的。再到后来俾斯麦下台,人走茶凉,各国相继调整对外政策。1904年和 1907年缔结的《英法协约》和《英俄协约》标志着英法俄集团与德奥集团对峙的两极均势局面的形成。此时处在欧洲中心的奥地利怎么可能独善其身,“保住自己在欧洲范围内的安然无恙的地位”?

所以茨威格先生笔下的“太平”实际上是虚幻的,是强者赋予的。既然可以赋予,就可以随时收回。大师在后面以追悔的心情反思道:“我们共同的理想主义,我们进步中必然产生的那种乐观主义使得我们低估和忽视了我们共同的危险”,其实先生可以不必如此自责的。思想的作用、道义的力量、文明的影响固然不能忽视,但是比它们更强大的,有时候就是一个名叫“利益”的魔鬼。

民族主义

在序言里,茨威格有过叹息:他“曾亲眼目睹各种群众性思潮——意大利的法西斯主义,德国的国家社会主义、俄国的布尔什维主义——的产生和蔓延,尤其是那不可救药的瘟疫——毒害了我们欧洲文化之花的民族主义”。作为一个有着广泛国际交游的人,一位热情洋溢的欧洲主义者、一位要做“世界公民”的人,茨威格对民族主义下这样的评价不难理解。也难怪他看着从前“始终以为是坚定的个性主义者和甚至是思想上的无政府主义者的朋友们一夜之间都成了狂热的爱国者,而且从爱国主义者变成贪得无厌的兼并主义者”而徒唤奈何,况且民族主义也极容易被别有用心的人利用,成为一种“热烈的陶醉混杂着各种东西:牺牲精神和酒精,冒险的乐趣和纯粹的信仰,投笔从戎和爱国主义言词的古老魅力。那种可怕的、几乎难以用言词形容的、使千百万人忘乎所以的情绪,霎时间为我们那个时代的最大犯罪行为起了推波助澜、如虎添翼的作用。”——雄伟壮丽的事物下面有时候隐藏着的是一些人的贪婪,别忘了,我们这片土地也曾经遭受过这样的灾难。

民族主义的是与非本来就是个众说纷纭的论题。在某种意义上说,中国也正是靠着强大的民族主义凝聚力,英勇抗争,才重新崛起于世界民族之林。我想先生反对的应该是一种狭隘的民族主义?在今天的我们应该学会自我观照,至少在使命感热血沸腾的时候,还能保持谦卑冷静,最起码有一种自省和自我检视的能力。这与热爱祖国热爱民族并不矛盾。反思近年来频频发生的一些国际冲突,比如西班牙烧鞋事件、比如印尼屡屡发生的排华事件、比如国外越来越强的技术壁垒……我相信这些现象随着中国的发展还是会继续出现,甚至升级。如果我们还是以一种愤怒的方式来应对的话,那么只能说明我们还没长大,或者说我们的内心还不够强大,因为就象黄教授说过的:“只有弱者才会对别人的看法做法耿耿于怀,真正的强者只会从中吸取教训然后继续前进。”

关于自由

关于自由,茨威格着墨不多,一次是在描写战前的文人,一次是在写罗曼罗兰拒绝列宁的时候:“人应该怎样保持自由,即使违背全世界的意愿也能忠于自己的信念。”但我觉得茨威格先生所要真正呼唤的应该是这种自由吧?这种自由让人没有恐惧和勉强,也不会让人拼命向外界求取安全感。就象是前面描绘的“太平盛世”正是因为有了这种自由而变得迷人。正如何兆武先生在《上学记》里记述的,西南联大里既无阅读或政治的禁忌,也无意识形态的干预,这种自由的风气形成了学生心智成长的沃土,加上师友间的启发、交会,使得当时的西南联大群星烁烁。

知识分子

回忆欧洲文化名人,是这本书重要的组成部分。茨威格带着小说家的浪漫、带着对美好往事的眷恋描述着他们:年轻时遇到的天才诗人霍夫曼斯塔尔,和他一起反战的罗曼罗兰,还有高尔基、罗丹、里尔克、弗洛依德……在这些人身上,看到了才华、看到了朴素、看到了雄浑、看到了良心……

反观当前的知识分子,还是会觉得,能以明澈的理性和对人间深刻的悲悯,把自己丰富学识应用到复杂现实中去的知识分子还是太少。

我并不赞成所有的知识分子都真的要走出书斋,但是我会向往有更多的知识分子参与时代,或者说让更多的知识分子能够占据世俗所谓的“统治地位”(好象有点用词不当?),或者说,让我们的官员、企业家等等社会菁英们更具有宽广的胸怀、深邃的思想、从容的气度,让真正意义上的文人和思想者能传播他们内心的东西。那么会有更多的人拥有清亮的眼神、自然的举止——那时候,也可以称为“和谐社会”了?

有人说过:“厚重的历史,每一页都写着重复。”看看《昨日的世界》,然后再反观我们这个依然被隐隐的战争阴影笼罩着的世界,不禁会感叹人类历史永远是文明和野蛮的斗争,可是“毋须悲观,但须警惕”。希望精神的火种再无法被阴霾遮蔽,希望我们离持久的世界和平能更近一步。

就象雷颐先生在推荐序一开始写的那样:“伟大的作品中总有某种永不过时的东西,吸引着人们一遍遍重读……”在这样的作品里,你会知道什么叫“美丽”——你看不到它的存在,却仿佛沐浴在春风里,看见树叶在歌唱、看见阳光落下来……在茨威格的文字中你会觉得身边突然寂静无声,在这清澈透明、又饱含激情的文字里,你会发现自己正在接受着洗礼,你会随着作者的笔深入人类的苦难和灵魂,触摸着历史的焦灼和隐痛、倾听他对美好与和平的呼唤。

求购

求购