- 三蕊草

三蕊草

植物档案

种中文名:三蕊草

种拉丁名:Sinochasea trigyna Keng

属中文名:三蕊草属

属拉丁名:Sinochasea

科中文名:禾本科

科拉丁名:Gramineae

国家Ⅱ级重点保护野生植物(国务院1999年8月4日批准)

形态特征

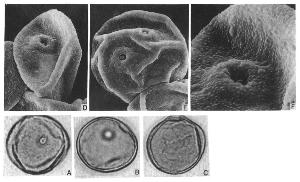

多年生。秆直立,平滑但在花序下稍糙涩,高7一45厘米,径1—2毫米,具2—3节,顶节长。叶鞘无毛,稍糙涩,上部者短于节间,顶生者长于其叶片;叶舌膜质,截平或钝圆,长0.5一2毫米,具极短的纤毛;叶片内卷,先端渐尖,两面及边缘均粗糙,长3—8.5厘米,宽1—2毫米,顶生者退化成锥状,长约1厘米,基生叶长达16厘米。圆锥花序紧缩成穗状,狭披针形,长3—8.5厘米,宽约1厘米,分枝直立,贴生,常自基部即着生小穗;小穗柄具小刺毛;小穗长8—11毫米,淡绿色,上部带紫色,或紫色;颖草质,几等长或第一颖稍长,披针形,先端渐尖,边缘狭膜质,具5一7脉;外稃稍薄于颖,长(6)8一9毫米,背部被长柔毛,顶端2深裂几达稃体中部,具5脉,中脉自裂片间延伸成1膝曲扭转的芒,芒微粗糙,长9—13毫米,基盘微小,钝圆,具短毛;内稃长6—8毫米,具2脉,脉间具柔毛,顶端 2裂;鳞被2,披针形,长1—2毫米;雄蕊3,花药长约1毫米,黄色;子房长圆形,无毛,长 1.5—1毫米,花柱极短,3,柱头3,长约3毫米,黄褐色,帚刷状。颖果长4—5毫米。延伸小穗轴微小,长0.5—1毫米,无毛或疏生少数柔毛。花果期8一9月。

多年生。秆直立,平滑但在花序下稍糙涩,高7一45厘米,径1—2毫米,具2—3节,顶节长。叶鞘无毛,稍糙涩,上部者短于节间,顶生者长于其叶片;叶舌膜质,截平或钝圆,长0.5一2毫米,具极短的纤毛;叶片内卷,先端渐尖,两面及边缘均粗糙,长3—8.5厘米,宽1—2毫米,顶生者退化成锥状,长约1厘米,基生叶长达16厘米。圆锥花序紧缩成穗状,狭披针形,长3—8.5厘米,宽约1厘米,分枝直立,贴生,常自基部即着生小穗;小穗柄具小刺毛;小穗长8—11毫米,淡绿色,上部带紫色,或紫色;颖草质,几等长或第一颖稍长,披针形,先端渐尖,边缘狭膜质,具5一7脉;外稃稍薄于颖,长(6)8一9毫米,背部被长柔毛,顶端2深裂几达稃体中部,具5脉,中脉自裂片间延伸成1膝曲扭转的芒,芒微粗糙,长9—13毫米,基盘微小,钝圆,具短毛;内稃长6—8毫米,具2脉,脉间具柔毛,顶端 2裂;鳞被2,披针形,长1—2毫米;雄蕊3,花药长约1毫米,黄色;子房长圆形,无毛,长 1.5—1毫米,花柱极短,3,柱头3,长约3毫米,黄褐色,帚刷状。颖果长4—5毫米。延伸小穗轴微小,长0.5—1毫米,无毛或疏生少数柔毛。花果期8一9月。

中药信息

地理分布:产青海、西藏。

生 境:多生于高山草甸及山坡,海拔3800—5100米。模式标本采自青海海。

药名:三蕊草

汉语拼音:san riu cao

拉丁植物动物矿物名:Sonerila tenera Royle

功效:补血活血

科属分类:野牡丹科

主治:血虚萎黄;崩漏;月经不调

生态环境:生于海拔800-1800m的松林下、林间空地、林缘路边草丛中及草地。

采收和储藏:春、夏季采收,洗净,晒干。

资源分布:分布于江西、广东、广西、云南等地。

功效分类:补血活血药

性味:味甘;微苦;性平

药材基源:为野牡丹科植物三蕊草的全草。

用法用量:内服:煎汤,6-15g。

出处:《中华本草》

求购

求购