- 伊扎克·拉宾

伊扎克·拉宾

人物生平

早年经历

少年拉宾1922年3月1日,伊扎克·拉宾(以下简称:拉宾)出生于巴勒斯坦地区的耶路撒冷市,当时这个地区处于英国人的委任统治之下。一岁时随家庭迁至特拉维夫,并在那里长大。拉宾从小受到犹太复国主义思想的熏陶。

少年拉宾1922年3月1日,伊扎克·拉宾(以下简称:拉宾)出生于巴勒斯坦地区的耶路撒冷市,当时这个地区处于英国人的委任统治之下。一岁时随家庭迁至特拉维夫,并在那里长大。拉宾从小受到犹太复国主义思想的熏陶。

1937年秋,15岁的拉宾初中毕业,进入北加利利地区卡多里农校。

1940年,拉宾从当地的嘉道理农业高中毕业,当时他希望成为一位灌溉工程师。

1941年6月,拉宾参加了二战爆发后巴勒斯坦犹太代办处组建的一支旨在抗击轴心国的突击部队帕马尔契,这是犹太人第一支武装。

1943年,21岁的拉宾被任命为排长。

1945年,拉宾领导该部队第一兵营成功地解救了海法以南阿色里特集中营200名犹太人。

1946年6月29日,英国人突然发动一场针对犹太定居点和犹太代办处的搜捕行动,3000名犹太人被捕,在家养伤的拉宾也在被捕之列。不久,他们即获释放。

1947年10月,25岁的拉宾被升为帕尔马契副司令兼作战部长;11月第一次中东战争打响,向耶路撒冷5万犹太人提供给养的特拉维夫至耶路撒冷的公路运输线被阿拉伯武装切断时,担任哈雷尔旅上校旅长的拉宾负责打通从特拉维夫到耶路撒冷的交通线,从而一战成名。

军官生涯

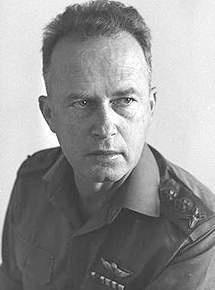

伊扎克·拉宾将军1950年,拉宾担任以色列总参谋部作战部长。

伊扎克·拉宾将军1950年,拉宾担任以色列总参谋部作战部长。

1956年,拉宾晋升为少将,不久又被哈佛大学管理系录取。这期间,他动用军队成功地将冰天雪地中的10余万新移民妥善安置,从而深得民心。

1964年1月,42岁的拉宾担任以色列总参谋长,成为以色列军队的最高长官。

1967年,拉宾辅佐国防部长摩西·达扬,指挥第三次中东战争(即“六·五”战争)中的以军作战。

1968年2月,拉宾在四年总参谋长任期届满后,就任以色列驻美大使。

1973年,拉宾作为工党成员进入以色列议会,并被任命为劳工部长。

首任总理

拉宾(3)1974年6月,时任以色列总理的果尔达·梅厄引咎辞职,拉宾首次出任以色列总理。

拉宾(3)1974年6月,时任以色列总理的果尔达·梅厄引咎辞职,拉宾首次出任以色列总理。

1976年6月27日,一架以色列的飞机被劫持并飞离国境,在拉宾的指挥下,以色列国防军成功救出了飞机上的乘客。

1977年4月,拉宾被迫辞职后,西蒙·佩雷斯代理总理一职,拉宾此次辞职广受好评,人们认为拉宾此举体现了正直和责任感。

1984年至1990年间,工党和利库德集团共组联合政府,拉宾作为联合政府的国防部长。

1987年,第一次巴勒斯坦大起义采取强硬措施,拉宾命令军队镇压巴勒斯坦示威者。

再任总理

拉宾、克林顿、阿拉法特1992年2月,拉宾击败西蒙·佩雷斯担任工党领袖并成为总理候选人,带领工党在6月23日大选中击败利库德集团成为议会第一大党;7月拉宾再次担任以色列总理兼国防部长。

拉宾、克林顿、阿拉法特1992年2月,拉宾击败西蒙·佩雷斯担任工党领袖并成为总理候选人,带领工党在6月23日大选中击败利库德集团成为议会第一大党;7月拉宾再次担任以色列总理兼国防部长。

1994年,因为奥斯陆协议,中东和平取得进展,拉宾和西蒙·佩雷斯、亚西尔·阿拉法特共同获得诺贝尔和平奖。

1995年,拉宾获得世界和平奖最高荣誉奖的肯定。

被刺身亡

拉宾遇刺地点和墓地(2)1995年11月4日,奥斯陆协议不久,在特拉维夫的以色列国王广场上参加和平集会之后,一名极右翼激进犹太主义分子伊盖尔·阿米尔(Yigal Amir)用一把装有自制达姆弹的九毫米口径左轮手枪袭击了他,他对着拉宾的胸口开了两枪,再向他的背部上补了两枪,后拉宾在特拉维夫伊契洛夫医院的手术台上不治身亡,享年73岁。11月5日下午,拉宾的葬礼在耶路撒冷的赫茨尔山公墓举行。11月6日,联合国总部全天降半旗悼念拉宾,联合国秘书长布特罗斯·布特罗斯·加利参加了他的葬礼。

拉宾遇刺地点和墓地(2)1995年11月4日,奥斯陆协议不久,在特拉维夫的以色列国王广场上参加和平集会之后,一名极右翼激进犹太主义分子伊盖尔·阿米尔(Yigal Amir)用一把装有自制达姆弹的九毫米口径左轮手枪袭击了他,他对着拉宾的胸口开了两枪,再向他的背部上补了两枪,后拉宾在特拉维夫伊契洛夫医院的手术台上不治身亡,享年73岁。11月5日下午,拉宾的葬礼在耶路撒冷的赫茨尔山公墓举行。11月6日,联合国总部全天降半旗悼念拉宾,联合国秘书长布特罗斯·布特罗斯·加利参加了他的葬礼。

为政举措

政治方面

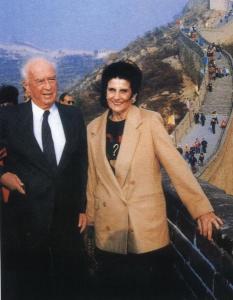

伊扎克·拉宾(8)1974年6月,拉宾首次出任总理。历经数次阿以战争的拉宾认识到,只有和平谈判才是解决阿以问题的唯一出路,于是将使以色列摆脱与阿拉伯邻国的战争状态作为他的内外政策的重要目标。他曾出访摩洛哥,恳请哈桑二世国王向埃及总统萨达特转达愿意会晤的信息。不久,拉宾开始了与埃及的政治谈判。

伊扎克·拉宾(8)1974年6月,拉宾首次出任总理。历经数次阿以战争的拉宾认识到,只有和平谈判才是解决阿以问题的唯一出路,于是将使以色列摆脱与阿拉伯邻国的战争状态作为他的内外政策的重要目标。他曾出访摩洛哥,恳请哈桑二世国王向埃及总统萨达特转达愿意会晤的信息。不久,拉宾开始了与埃及的政治谈判。

拉宾上台后,提出以色列愿意讨论约旦河西岸和加沙地区巴勒斯坦人的自治问题,并立即向阿拉伯国家发起了和平攻势,表示愿意邀请叙利亚总统和黎巴嫩总统、约旦国王到耶路撒冷讨论和平。同时他也准备去这些国家进行国事访问。他接着宣布冻结100多个被占领土上的犹太移民定居点,这包括为新移民建造5000套住房工程,并承诺以色列从戈兰高地部分撤出是可能的。然而,拉宾在两个问题上寸步不让:坚持要把整个耶路撒冷作为以色列不可分割的首都,反对在加沙和西岸建立一个独立的巴勒斯坦国,并强调要对暴力和巴勒斯坦人的反抗活动予以严厉扫击。

军事方面

1967年,拉宾指挥第三次中东战争即“六·五”战争中的以军作战。在开战的第一天,6月5日7时至11时的4个小时内,以色列空军打掉埃及304架飞机。在11时50分约旦拒绝以色列关于避免交战的呼吁后两个小时内,以军又摧毁约旦、伊拉克、叙利亚的空军主力,从而掌握了整个战区的制空权。随后以军装甲部队纵横西奈半岛,控制蒂朗海峡,将约巴人赶出耶路撒冷老城,并占领叙利亚的戈兰高地。在6天里解决战斗,取得了以军在历次中东战争中最突出的进展。在第3次中东战争中,以色列侵占了相当于本国3倍的阿拉伯领土。拉宾一时成了以色列人心目中的英雄。但是,这次战争却遗留下了始终困扰以色列的阿拉伯国家被占领土问题,以色列与巴勒斯坦人和阿拉伯国家间长期处于战争状态的尖锐矛盾之中。

1975年8月31日,以埃临时协议终于签订;9月1日,在拉宾据理力争下,以美签订保证协议,美国答应为以色列提供约20亿美元的军事和经济援助,及包括最先进的F-16战斗机在内的各种新式武器。

在拉宾政府的努力下,以色列的军事实力迅猛增强,1977年初,自行火炮增加100%以上,装甲运兵车的数量增加700%。然而,由于大量的国民收入用于购买战争武器,以色列国内经济状况严重恶化。工党党内争权夺利的斗争加剧,加上拉宾在国外存款的“丑闻”(以色列基布兹实行共产主义制度,不允许有私人存款),迫使拉宾政府于1977年5月引咎辞职。

1987年12月,巴勒斯坦掀起反抗以色列占领的斗争,史称“石头革命”。作为以色列联合政府国防部长的拉宾,决定将这场斗争镇压下去。1988年1月19日,拉宾宣布对阿拉伯国家被占领土起义者实行“铁拳政策”,大力镇压,要求对扔石头的巴勒斯坦人进行狠狠打击。

外交方面

- 美以关系

1968年,拉宾担任以色列驻美大使之后,进一步加强了美以关系,使美国中东外交的天平更向以色列倾斜,并为以色列争取到了大量美式武器和贷款。驻美大使任期结束回国后,拉宾仍继续活跃在以色列政坛。

- 巴以关系

1993年9月13日,巴以双方在美国华盛顿正式签署具有历史意义的关于加沙和杰里科《临时自治安排的原则宣言》,拉开了巴以和解的序幕一对中东和平进程产生重大影响,并迎来了1994年中东和平的一连串突破。

1994年5月4日,巴勒斯坦解放组织和以色列签署了在加沙和杰里科实行自治的最终协议,使巴勒斯坦问题取得实质性进展。11月,以色列开始向巴权力机构移交在西岸的行政权力。到1994年底,约旦河西岸的卫生、教育、旅游、社会事务和税收管理权也陆续移交。与此同时,以色列和约旦的外交关系实现完全正常化。

1994年7月25日,拉宾总理与侯赛因国王在华盛顿签署了《华盛顿宣言》。10月26日,约以两国正式签署和平条约,结束了两国长达50年的战争状态。11月27日,以约宣布建立大使级外交关系。

人物荣誉

| 时间 | 荣誉表彰 | 授予单位 |

|---|---|---|

| 1993年9月 | 博瓦尼和平奖 | 联合国教科文组织 |

| 1994年 | 诺贝尔和平奖 | 诺贝尔委员会 |

| 1994年 | 阿斯图里亚斯王子1994年度国际合作奖 |

个人生活

| 时间 | 荣誉表彰 | 授予单位 |

|---|---|---|

| 1993年9月 | 博瓦尼和平奖 | 联合国教科文组织 |

| 1994年 | 诺贝尔和平奖 | 诺贝尔委员会 |

| 1994年 | 阿斯图里亚斯王子1994年度国际合作奖 |

人物评价

- 家世背景

伊扎克·拉宾的双亲都是来自俄国的犹太移民,拉宾一家原姓“鲁比佐夫”。父亲纳赫米亚·鲁比佐夫出身于乌克兰一个贫苦犹太家庭,十月革命后迁居美国,第一次世界大战爆发后,鲁比佐夫报名参军保卫圣城耶路撒冷,但由于平足被刷,于是他趁人不备将姓氏改为“拉宾”,并通过了检查。到了中东后,他在这里遇到了一位富裕犹太家庭的女儿科亨·罗莎,也就是伊扎克·拉宾的母亲,并最终定居于此。

人物争议

拉宾就任总理后对推动中东和平进程起到积极作用。

后世纪念

1976年12月的安息日,拉宾组织部分军官和内阁成员迎接4架美国F-15战机的到来,触怒了以色列的宗教政党。

1977年4月,拉宾的夫人,利亚·拉宾非法在美国存款违反了以色列法律被曝。

词条图册

拉宾被刺的这一天被定为以色列的国家纪念日,而事发所在的广场因此也以他的名字命名。

-

穆拉特别克·伊马纳利耶夫

2025-09-22 10:48:39 查看详情

求购

求购