- 氧化钬

氧化钬

性质

粉红色的氧化钬(III)

粉红色的氧化钬(III)

外观

依光照条件,氧化钬有相当显著的颜色变化。日光照射下为浅黄色,三原色光源下,呈强橘红色,与同样光照下的氧化铒几乎无法区分,这与它的明锐的磷光发射带有关。氧化钬具有宽达5.3 eV的带隙,因此,本应无色。氧化钬的黄色是大量的晶格缺陷(比如氧空位)和Ho3+的内转换造成的。

晶体结构

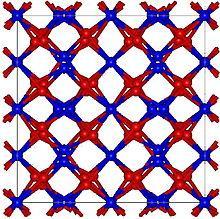

Ho<sub>2</sub>O<sub>3</sub>在室温下沿立方轴的结构,红色原子为氧原子

Ho<sub>2</sub>O<sub>3</sub>在室温下沿立方轴的结构,红色原子为氧原子

氧化钬晶体属于立方晶系,但结构更为复杂,每个单胞有许多原子,晶格常数较大,为1.06 nm。这种结构是重稀土元素的氧化物的典型结构,比如 Tb2O3, Dy2O3, Er2O3, Tm2O3, Yb2O3和Lu2O3。氧化钬的热膨胀系数相对较大,达7.4 µm/°C。

反应

氧化钬与盐酸或氯化铵反应,生成氯化钬:

Ho2O3 + 6 NH4Cl → 2 HoCl3 + 6 NH3 + 3 H2O

历史

钬(Holmia,为斯德哥尔摩的拉丁名)是1878年由马克·德拉方丹和雅克-路易斯·索雷发现的,他们当时注意到一种未知元素的异常的吸收光谱带。1878年末,佩尔·特奥多尔·克里夫也在氧化铒研究中独立发现了这种元素。

利用化学家卡尔·古斯塔夫·莫桑德发展的方法,克里夫清理出了氧化铒中的杂质,杂质中有棕色和绿色两种杂质,他把棕色物质以其家乡斯德哥尔摩命名为“钬”(holmia),把绿色物质命名为“铥”(thulia)。后来发现,他分离出的其实分别是氧化钬和氧化铥。

矿体赋存

硅铍钇矿

硅铍钇矿

氧化钬以痕量存在于硅铍钇矿、磷铈镧矿和其他稀土矿中。钬金属在空气中会立即氧化,因此天然钬与钬是同意语。钬在地球上的丰度为1.4 mg/kg,各元素中排第56位。钬矿主要分布中国、美国、巴西、印度、斯里兰卡和澳大利亚,总储量估算为400,000吨。

工业生产

氧化钬典型的提取过程简述如下:矿物压碎研磨。反复使用电磁选矿法,从磷铈镧矿中把氧化钬分离出来。选矿之后,用热的浓硫酸处理,产生可溶于水的几种稀土元素的硫酸盐。酸性滤液用氢氧化钠部分中和至pH值在3-4之间。钍会以氢氧化物的形式沉淀出来。然后,溶液以草酸铵处理,把稀土盐转化为不溶的草酸盐。通过退火,草酸盐转化为氧化物,将氧化物溶于硝酸,主要成分铈的氧化物不溶于硝酸,这样就把铈分离了出来。

将氧化钬从稀土元素里分离出来的最高效的方法是离子交换法。稀土离子被吸附到合适的离子交换树脂上,然后用合适的络合剂,如柠檬酸铵或氨三乙酸,把稀土离子选择性冲洗出来。

应用

4%的氧化钬溶于10%的高氯酸,永久融合入石英比色皿,可作为光学校准用标准

4%的氧化钬溶于10%的高氯酸,永久融合入石英比色皿,可作为光学校准用标准

氧化钬可用作苏联钻和玻璃的黄、红着色剂。含有氧化钬的玻璃和氧化钬溶液(常为高氯酸溶液)在 200-900 nm范围内的光谱有明锐的吸收峰,因此可用作光谱仪校准用标准,并且已经商业化。如其他稀土元素一样,氧化钬也用作特种催化剂、磷光体和激光材料。钬激光波长约为2.08 μm,可以是脉冲也可以是连续光。这种激光对眼无害,可用于医学、光学雷达、风速测量和大气监测。

对健康的影响

氧化钬不是太危险,但反复过量接触会引起肉芽肿瘤和血红蛋白血症。氧化钬具有低口服毒性、皮肤毒性和吸入毒性,无刺激性。口服半数致死量大于1g每千克体重。

-

氧化锌避雷器带电测试仪

2025-11-01 16:37:00 查看详情 -

氧化锌避雷器特性测试仪

2025-11-01 16:37:00 查看详情 -

二氧化碳气体保护焊机

2025-11-01 16:37:00 查看详情 -

汽车二氧化锆式氧传感器

2025-11-01 16:37:00 查看详情

求购

求购