- 歼-6甲

歼-6甲

发展沿革

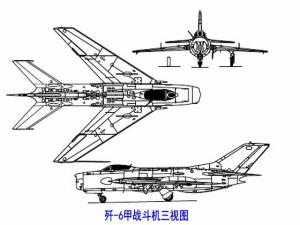

歼-6甲战斗机三视图歼-6甲(代号:J-6A,英文:SAC J-6A,曾用代号:东风-103)全天候战斗机,是中国制造的第一型超声速飞机。该机是中国仿制的苏联米格-19P战斗机,头部机炮取消,可带两枚霹雳-1空空导弹,空速管在右翼尖。进气道上端和隔板中央加装了RP-1测距雷达(搜索距离2千米),中国制造的米格-19飞机于1954年7月首飞,1955年开始大量生产。

歼-6甲战斗机三视图歼-6甲(代号:J-6A,英文:SAC J-6A,曾用代号:东风-103)全天候战斗机,是中国制造的第一型超声速飞机。该机是中国仿制的苏联米格-19P战斗机,头部机炮取消,可带两枚霹雳-1空空导弹,空速管在右翼尖。进气道上端和隔板中央加装了RP-1测距雷达(搜索距离2千米),中国制造的米格-19飞机于1954年7月首飞,1955年开始大量生产。

歼-6甲型是由沈阳飞机厂和南昌飞机厂于1958年开始,同时仿照米格-19P型研制的。

1964 年 11 月,航空工业部统一国产飞机命名,东风103改称歼-6甲。

歼-6甲战斗机歼-6甲后因质量问题,于1974年移交贵州飞机厂重新研制,并在1975年12月首飞。发动机采用2台涡喷-6发动机,单台推力25.497千牛,加力推力31.871千牛。 1958年,我国在引进米格-19歼击机的同时,引进了苏制K-5M型空空导弹。这种在当时处于领先水平的导弹可全天候使用。缺点是无线电驾束制导体式较为原始,难以跟踪具有较佳机动能力的飞机,只适合攻击轰炸机等大型飞机。米格-19或歼6歼击机的翼下可挂4枚K-5,导弹采用尾追攻击,通常一次发射2枚,以保证命中。[1]

歼-6甲战斗机歼-6甲后因质量问题,于1974年移交贵州飞机厂重新研制,并在1975年12月首飞。发动机采用2台涡喷-6发动机,单台推力25.497千牛,加力推力31.871千牛。 1958年,我国在引进米格-19歼击机的同时,引进了苏制K-5M型空空导弹。这种在当时处于领先水平的导弹可全天候使用。缺点是无线电驾束制导体式较为原始,难以跟踪具有较佳机动能力的飞机,只适合攻击轰炸机等大型飞机。米格-19或歼6歼击机的翼下可挂4枚K-5,导弹采用尾追攻击,通常一次发射2枚,以保证命中。[1]

1975年5月,歼6甲飞机首飞成功,经过技术和火控性能试飞后,于1977年初,达到并获得设计定型。歼6甲飞机的研制成功,与苏联米格-19飞机相比,不仅火控系统增强了攻击能力,并有零高度、小速度救生能力的座椅,具有明显的科技进步点。1978年获全国科学大会奖。

技术特点

歼-6甲战斗机歼-6甲飞机机身为半硬壳式,头部为圆截面的雪茄形,尾部转变为椭圆形。为了装雷达,歼-6甲机头上部装有帽沿式玻璃钢蜂窝鼻罩,机头进气道中央是玻璃钢蜂窝锥体。前机身有座舱、油箱、机身炮、发动机、电气无线电设备、前起落架和液压冷气系统附件;后机身装有两台涡喷发动机及其加力燃烧室、两个油箱、操纵件、减速伞装置、喷口操纵系统等,后机身上还装有3个减速板。座舱盖由固定风挡和活动部分组成,应急时座舱盖活动部分可以抛掉。歼-6甲翼根装两门30-1航炮,机头没有装航炮。

歼-6甲战斗机歼-6甲飞机机身为半硬壳式,头部为圆截面的雪茄形,尾部转变为椭圆形。为了装雷达,歼-6甲机头上部装有帽沿式玻璃钢蜂窝鼻罩,机头进气道中央是玻璃钢蜂窝锥体。前机身有座舱、油箱、机身炮、发动机、电气无线电设备、前起落架和液压冷气系统附件;后机身装有两台涡喷发动机及其加力燃烧室、两个油箱、操纵件、减速伞装置、喷口操纵系统等,后机身上还装有3个减速板。座舱盖由固定风挡和活动部分组成,应急时座舱盖活动部分可以抛掉。歼-6甲翼根装两门30-1航炮,机头没有装航炮。

歼-6甲所使用的发动机为仿制苏联图曼斯基设计局РД-9Б型涡轮喷气发动机的涡喷-6型发动机。

歼-6甲飞机采用全金属中单翼,机翼上表面装有导流片,下表面有扰流片,与副翼的操纵联动,空速管位于右翼尖,翼根部分装有航炮。水平尾翼平面形状为箭形,垂直尾翼由垂直安定面和方向舵组成。[2]

-

将于下半年上市 或将于6月份上市

2025-09-22 04:51:29 查看详情 -

将于1月6日上市 450六座版车型上市

2025-09-22 04:51:29 查看详情 -

捷途X95热爱Pro版上市 别克微蓝6插混车型上市

2025-09-22 04:51:29 查看详情 -

改款丰田威尔法4月30日上市 吉利豪越中型SUV有望6月上市

2025-09-22 04:51:29 查看详情 -

20.59万元预计6月上市 WEY新款VV6将于6月下旬上市

2025-09-22 04:51:29 查看详情 -

国内或将于6月份上市 售4.7999

2025-09-22 04:51:29 查看详情 -

全新前格栅设计/将于年内上市 起亚EV6将于明年上市

2025-09-22 04:51:29 查看详情 -

凯迪拉克CT6新车型上市 W帅气亮相

2025-09-22 04:51:29 查看详情 -

广汽传祺新款GA8将于6月上市 斯威大虎EDi正式上市

2025-09-22 04:51:29 查看详情 -

上汽大通MAXUS领地正式上市 VV6将于今日正式上市

2025-09-22 04:51:29 查看详情

求购

求购