- 卡尔·古斯塔夫·荣格

- 首页

-

- 百科

-

- 发动机系统

-

- 卡尔·古斯塔夫·荣格

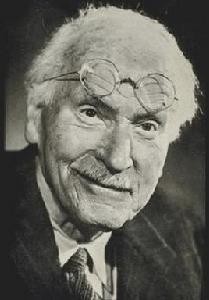

卡尔·古斯塔夫·荣格

人物生平

孤独童年

荣格卡尔·荣格1875年出生于瑞士的凯斯威尔(Kesswil),家里八个叔叔及外祖母都是担任神职人员,父亲则是一位虔诚的牧师。他有两个哥哥但都在他出生之前夭折了。其父母不和睦,母亲的性情反复无常。自小荣格便是个奇怪而忧郁的小孩,他大都是和自己作伴,常常以一些幻想游戏自娱。[9]

荣格卡尔·荣格1875年出生于瑞士的凯斯威尔(Kesswil),家里八个叔叔及外祖母都是担任神职人员,父亲则是一位虔诚的牧师。他有两个哥哥但都在他出生之前夭折了。其父母不和睦,母亲的性情反复无常。自小荣格便是个奇怪而忧郁的小孩,他大都是和自己作伴,常常以一些幻想游戏自娱。[9]

荣格的签名到了6岁之后,荣格开始上学,父亲同时开始教他拉丁语课。借着和同学们的相处,荣格慢慢发现家庭之外的另一面。多年之后回想起来,他将自己分成了两个人格-一号和二号。一号性格是表现在每天的日常生活中,此时的他就如同一般的小孩,上学念书、专心、认真学习;另一人格犹如大人一般,多疑、不轻易相信别人,并远离人。

荣格的签名到了6岁之后,荣格开始上学,父亲同时开始教他拉丁语课。借着和同学们的相处,荣格慢慢发现家庭之外的另一面。多年之后回想起来,他将自己分成了两个人格-一号和二号。一号性格是表现在每天的日常生活中,此时的他就如同一般的小孩,上学念书、专心、认真学习;另一人格犹如大人一般,多疑、不轻易相信别人,并远离人。

12岁那年一个初夏的中午他被一男孩推倒,此后数月内荣格经常陷入了昏厥的状态。其父母四处延医但不得治愈。之后荣格却通过自己意志力治愈自己的怪病。荣格将其称为经历一次“精神官能症”。同一时期内,荣格的一号人格成为主人格,二号人格的世界则慢慢地消逝。期间他开始接触西方哲学史包括叔本华的著作。[10]

求学就业

荣格荣格起初计划修习自然科学或人文科学,也曾想成为一个考古学家。1895年荣格进入巴塞尔大学主修医学。在校期间曾发表了关于神学和心理学的演说。大一时,他对论述精神现象的书。毕业后,荣格选择精神医学方面的课程和临床实习,但课程内容却不是那样的让人感兴趣。

荣格荣格起初计划修习自然科学或人文科学,也曾想成为一个考古学家。1895年荣格进入巴塞尔大学主修医学。在校期间曾发表了关于神学和心理学的演说。大一时,他对论述精神现象的书。毕业后,荣格选择精神医学方面的课程和临床实习,但课程内容却不是那样的让人感兴趣。

1900年的12月,他在苏黎世的伯戈尔茨利精神病院谋得了助理医师的执照,导师是布雷勒,开始接触弗洛伊德的精神分析学说。[11]

1903年荣格发表毕业论文,题为《心理学与超自然》(On the Psychology and Pathology of So-Called Occult Phenomena。)

同年他与富女艾玛成婚,尽管他们育有五个子女,但荣格婚后绯闻不断,其妻1955年过世。

1904年至1905年期间,荣格积极地参予由布雷勒领导的有关于早发性痴呆(后改为精神分裂症)的实验计划。在布雷勒的指导下,荣格进一步的发展了“字词联想”的测验方式。此后他尝试将电压检流计探测皮肤和和线的方式来量度病患们的心理状态,将字词联想测验用于侦测罪犯上。

1904年至1905年期间,荣格积极地参予由布雷勒领导的有关于早发性痴呆(后改为精神分裂症)的实验计划。在布雷勒的指导下,荣格进一步的发展了“字词联想”的测验方式。此后他尝试将电压检流计探测皮肤和和线的方式来量度病患们的心理状态,将字词联想测验用于侦测罪犯上。

1905年,荣格升任苏黎士大学的精神医学讲师,并在同年升格为精神科医院的资深医师,主讲精神心理学,也讲授弗洛伊德的精神分析以及原始人心理学。

1906年,荣格发表有关于字词联想的研究结果:Studies in Word Association,并将之寄给弗洛伊德。[10]

与弗洛伊德的友谊

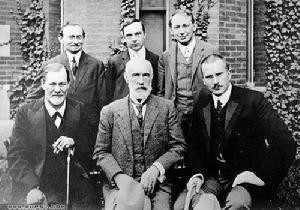

荣格1907年3月,荣格与弗洛伊德两人正式在维也纳会面,两人交谈了近30小时。对荣格而言,弗洛伊德是他所遇见最重要的人。对弗洛伊德而言,荣格非犹太人的背景正好可以破除只有犹太人才关心心理分析的偏见,而他在伯戈尔茨利医院的心理医疗背景和经验,更让他成为心理分析阵营的新星。6个月后弗洛伊德将自己研究成果寄给了荣格,于是两人开始了长达6年的紧密交往与合作。

荣格1907年3月,荣格与弗洛伊德两人正式在维也纳会面,两人交谈了近30小时。对荣格而言,弗洛伊德是他所遇见最重要的人。对弗洛伊德而言,荣格非犹太人的背景正好可以破除只有犹太人才关心心理分析的偏见,而他在伯戈尔茨利医院的心理医疗背景和经验,更让他成为心理分析阵营的新星。6个月后弗洛伊德将自己研究成果寄给了荣格,于是两人开始了长达6年的紧密交往与合作。

1908年荣格任心理分析与精神病理研究年鉴编辑。次年他随弗洛伊德及心理学家弗伦齐来到美国,参加在克拉克大学的心理学会议。

1910年荣格被推选为国际心理分析学会会长,也是该协会第一本心理分析期刊的主编。同时荣格开始准备论文《无意识心理学研究》,其中阐述了他与弗洛伊德在心理学研究方面的差异,两人之间的分歧日益加剧。除了对心理学的看法不同之外,弗洛伊德如父亲式的权威亦让荣格受不了。

1910年1912年弗洛伊德到荣格所居附近克罗伊茨林根访友竟未顺便拜访后者,荣格对之大为愤慨。此后不久荣格再次赴美在福尔曼大学作了数次演讲,公开驳斥了弗洛伊德的性本能学说,相关内容之后汇总到他同年著作《心理分析理论》一书中。同年11月两人在慕尼黑见面,商讨心理分析杂志事宜,讨论期间弗洛伊德突然昏倒。

1910年1912年弗洛伊德到荣格所居附近克罗伊茨林根访友竟未顺便拜访后者,荣格对之大为愤慨。此后不久荣格再次赴美在福尔曼大学作了数次演讲,公开驳斥了弗洛伊德的性本能学说,相关内容之后汇总到他同年著作《心理分析理论》一书中。同年11月两人在慕尼黑见面,商讨心理分析杂志事宜,讨论期间弗洛伊德突然昏倒。

1912年荣格还出版了《无意识心理学研究》,这标志着他与弗洛伊德的彻底决裂。两人最后一次会面是1913年9月慕尼黑第四届国际心理分析学大会,会上荣格作了有关人格内倾与外倾方面的演讲。.

研究经历

荣格跟弗洛伊德决裂之后,荣格犹如走入一条死胡同,朋友和同事们背弃了他,他的学说也遭了严厉地批评,他个人精神方面亦出现问题。在1914年时,他辞掉了职位,开始了一连串的旅行,并专心的去探讨自己的潜意识。

荣格跟弗洛伊德决裂之后,荣格犹如走入一条死胡同,朋友和同事们背弃了他,他的学说也遭了严厉地批评,他个人精神方面亦出现问题。在1914年时,他辞掉了职位,开始了一连串的旅行,并专心的去探讨自己的潜意识。

自1916年开始,他为自己的研究结果出版著作应邀演讲,在巴黎就自我和潜意识的关系发表了一次讲座。此后他又在1923年和1925年作了类似的讲座。

1918年,他从诺斯替教派作家的作品和炼金术中得到灵感,开始以一个全新角度研究意识心理学。[12]

1921年出版了《心理类型》一书[13],探讨意识头脑对于世界可能产生的态度,此书出版后荣格在心理学界的声名大振。

荣格1924-25年荣格赴美,在新墨西哥附近旅行访问当地印第安人。1925年10月荣格出发去非洲探险,途经肯尼亚和乌干达等地,最后到达埃及。

荣格1924-25年荣格赴美,在新墨西哥附近旅行访问当地印第安人。1925年10月荣格出发去非洲探险,途经肯尼亚和乌干达等地,最后到达埃及。

1928年,荣格与理查德·威廉合作研究炼丹术和曼茶罗象征,取得了丰硕的成果。他的思想豁然开朗,《金花的秘密及评论》也于1929年出版,其理论受到心理学界欢迎。1932-1942年荣格任苏黎世联邦综合技术大学教授。期间1930年,他担任了心理治疗医学学会的副主席,1933年任主席。1934年又创建国际心理治疗医学学会并任主席。从1933年起,学会每年都在瑞士阿斯科纳召开研讨会。此外,荣格还不断地被授聘世界各大知名大学、科学院及学术团体的荣誉称号。

1934年希特勒上台后,荣格曾撰文反对反犹太人的言论。

1938年荣格接受英国政府邀请,参加印度加尔各答大学校庆。在那里,荣格更多地接触接触到了东方文明、佛教及印度教的内容,他对炼金术与宗教的研究继续。

卡尔·古斯塔夫·荣格作品(3)1939年二战爆发,荣格辞去国际心理治疗协会主席一职,之后他在瑞士长期从事有关人格心理学研究和心理学治疗工作。由于身体原因,荣格于1942年辞去苏黎世瑞士联邦工业大学教职,之后他又出版了多本有关心理学与炼金术的著作。此外,荣格经常举办研讨班,分别用英语和德语讲课,其中不少人成为第一代荣格人格分析心理学家,也成为1948年在苏黎士建立的荣格学院的基础。

卡尔·古斯塔夫·荣格作品(3)1939年二战爆发,荣格辞去国际心理治疗协会主席一职,之后他在瑞士长期从事有关人格心理学研究和心理学治疗工作。由于身体原因,荣格于1942年辞去苏黎世瑞士联邦工业大学教职,之后他又出版了多本有关心理学与炼金术的著作。此外,荣格经常举办研讨班,分别用英语和德语讲课,其中不少人成为第一代荣格人格分析心理学家,也成为1948年在苏黎士建立的荣格学院的基础。

荣格1944年荣格突发心脏病,之后其精神状况恶化,他休养了近一年才康复。

荣格1944年荣格突发心脏病,之后其精神状况恶化,他休养了近一年才康复。

1945年二战结束,荣格终于离开瑞士,到世界各地访问演讲,期间还出版了《心理学与宗教》引起了宗教界的强烈反响。同时荣格在二战前后有关犹太人的言论也遭到非议,不少学者甚至认为他是反犹太人分子。

1946-1952年间,尽管荣格长期卧病在床,但他仍然出版了四部著作《论精神的实质》、《埃里恩:自身的现象学研究》、《答约伯》及《共时性:相互关联的偶然性原理》,其着重以人格心理学思想对宗教进行深入的剖析与探讨。期间1950年其妻子及亲密好友托尼夫人离世,荣格身体每况愈下。

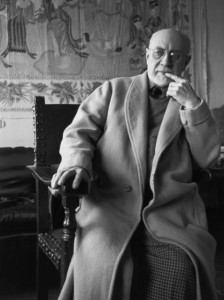

晚年生活

晚年的荣格继续为寻找现代人面临的精神矛盾找寻答案,他隐居于在苏黎士湖旁,聘请杰婓女士为秘书负责他的荣格学院等事务,而露丝贝利成为其私人生活的依赖。

荣格之墓1961年6月6日,荣格安然病逝于湖上的家中,享年86岁。荣格最后一本著作《记忆、梦与反思》是他的自传,在其死后不久出版。[14]

荣格之墓1961年6月6日,荣格安然病逝于湖上的家中,享年86岁。荣格最后一本著作《记忆、梦与反思》是他的自传,在其死后不久出版。[14]

主要成就

心理学理论

人格整体论

荣格人格整体论是荣格分析心理学的核心理论。荣格把心灵当作为心理学的研究对象。他认为,心灵是一个先在性的概念,与精神和灵魂相等。心灵是人的—切软件内容的全体,如思维、情感、行动等一切意识到的,一切潜意识的内容。人格的原始统—性和先在整体性,不仅在理论上追求心灵整体综合,而且在临床上要求恢复人格完整。因此分析心理学的方法论实质上是一种整体论。

荣格人格整体论是荣格分析心理学的核心理论。荣格把心灵当作为心理学的研究对象。他认为,心灵是一个先在性的概念,与精神和灵魂相等。心灵是人的—切软件内容的全体,如思维、情感、行动等一切意识到的,一切潜意识的内容。人格的原始统—性和先在整体性,不仅在理论上追求心灵整体综合,而且在临床上要求恢复人格完整。因此分析心理学的方法论实质上是一种整体论。

在荣格看来,心灵或人格结构是由意识(自我)、个体潜意识(情结)和集体潜意识(原型)等三个层面所构成。

意识:人格结构的最顶层,是心灵中能够被人觉知的部分,如知觉、记忆、思维和情绪等,其功能是使个人能够适应其周围环境。自我是意识的中心、自觉意识和个体化的目的所在。荣格认为意识是心灵中很少一部分,具有选择性和淘汰性。正是出于自我才保证一个人人格的统一性、连续性和完整性。

个体潜意识:人格结构的第二层,包括—切被遗忘的记忆、知觉和被压抑的经验,以及属于个体性质的梦等,相当于弗洛伊德的前意识,可以进入意识内我领域。荣格认为个体潜意识的内容主要是情结,即一组组压抑的心理内容聚集在—起的情绪性观念群,如恋父情结、性爱情结等。它决定着我们的人格取向和发展动力。

荣格认为情结的作用是可以转化的:它既可以成为人的调节机制中的障碍,也可以成为灵感和创造力的源泉。情结来自先在的超个体的共同的心理基础。

集体潜意识:人格或心灵结构最底层的潜意识部分,包括世世代代活动方式和经验库存在人脑结构中的遗传痕迹。不同于个体潜意识,它不是个体后天习得,而是先天遗传的;它不是被意识遗忘的部分,而是个体始终意识不到的东西。集体潜意识的内容是由全部本能和它相联系的原型所组成,本能与原型相互依存,本能是原型的基础,原型则是本能内身的潜意识意象。由于人类遗传下来的原型就不需要借助经验的帮助即可使个人的行动在类似的情境下与他的祖先的行动相似,”艺术家的创作如有神助”’就是原始意象起着一部分的作用。[15]

人格系统主要有四种原型:

- 人格面具:指人格最外层的那种掩首真我的假象,总是按着别人的期望行事,与其真正人格并不一致。

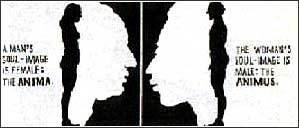

- 阿尼玛(或阴性基质)指男人身上只有的女性基本特质或特征,当阿尼玛高度聚集时,它可使男子变得容易激动、忧郁等。

- 阿尼姆斯(或阳性基质)指女人身上具有的男性基本特质,当阿尼姆斯高度聚集时,则会让女性具有攻击性、追求权力等。

- 阴影(或阴暗自我)人格的最内层,具有兽性的低级的种族遗传,类似于弗洛伊德所说的“本我”。[16]

荣格(1)此外,在荣格体系中还有两个促进整合的原型:

荣格(1)此外,在荣格体系中还有两个促进整合的原型:

自我,具有两个基本含意:指先天潜在的整体性和代表人格各部分的平衡发展、意识和潜意识的相互渗透,它包括了潜意识的一切方面,起着将整个人格结构整合和稳定的作用。

曼达拉,指在不同文化中反复出现的一种象征。荣格把曼达拉图形看作是自我的象征、人格的核心。

荣格认为,个人的人格总是不断地向前发展的,个人、民族的历史经验对人格的形成是有影响,但更重要的是人总是为未来的目标奋斗,从而达到人格各方面的和谐和完善,荣格把它称为自我实现。

人格动力说

荣格认为人格动力推动人格的发展。他认为心灵的能量来自外界或身体,但一旦外界能量转化为心灵的能量,就由心灵来决定其使用。心理能量是一种普遍的生命力,不是性本能。他借用物理学的能量守恒原则来解释心理,即能量在心理结构中可以转移,并且可以把某一结构的部分特征也转换过去。荣格的人格动力说包括以下几点。

心灵是一个相对封闭的系统或自给自足的能量系统。心灵一旦获得能量,便将它据为己有,由心灵自己来决定如何使用这种能量。心灵只有接收能量的输入口,这就是心灵的封闭性。它只能是相对稳定的,而不能达到完美的均衡状态。

心理能量是人格的动力。心理能量既可以是意识的也可以是无意识的。心理能量是通过转换来影响心理活动的。它永远不会消失,但能从一种心理内容转换为另一种心理内容,另外,心理能量和生理能量也可以发生相互转换。

人格面具心理值是测量心理能量的标准。心理值可以方便地通过三种方式测量其相对量:(1)通过观察一个对各种不同活动对象的选择来判断他的心理值,(2)观察一个人为达到目标而克服障碍所花费的时间,(3)记录和分析各种梦幻。另外,人的心理活动可以通过焦虑、压抑等行为表现出来,也可在情绪情感中表现出来。因此,用心理电装置测量一个人的脉搏、呼吸和皮肤电反应,也可以判断人的心理值。

人格面具心理值是测量心理能量的标准。心理值可以方便地通过三种方式测量其相对量:(1)通过观察一个对各种不同活动对象的选择来判断他的心理值,(2)观察一个人为达到目标而克服障碍所花费的时间,(3)记录和分析各种梦幻。另外,人的心理活动可以通过焦虑、压抑等行为表现出来,也可在情绪情感中表现出来。因此,用心理电装置测量一个人的脉搏、呼吸和皮肤电反应,也可以判断人的心理值。

等量原理和熵原理,荣格以此来说明能量在人格结构中的分布和移动情况。等量原理指用于某种心理活动的能量减少或消失,意味着另一种心理活动的能量增加和产生。熵原理是指心理能量的分布和流动是有方向的,这种方向性是为了优质心灵所有结构之间的平衡。荣格认为精神病人为了逃避无法对付的强烈刺激,便环绕自身建立一层外壳保护自己,正常人则通过各种方式来保护自己,以达到接近“熵的状态”。

心理能量的前行与退行。前行指人利用日常生活经验来满足环境的需要。在前行过程中每种心理机能都会汲取各种生活经验和心理能量,使人努力与环境条件的要求相一致。退行是指通过剥夺对立机能的能量,使对立机能的值逐渐丧失,最后用新的机能取代对立机能。其作用是激活那些被意识排除在外的潜意识内容,使用权之成为一种新的机能。这时新的机能需要对外部环境进行新的适应,导致里比多的前行重新开始。人类就是这样不断的通过前行和退行使内心世界得到调整,使心理得到健康发展。

能量输导系统心理能量是可以发生能量转换和形态变化的。首先,当一种新的活动模拟本能活动时,本能的能量就会被纳入到这种新的活动中,这就是能量输导。即心理能量必须经过一处能量输导系统,发生能量转换,纳入到新的活动中才能像物理能量那样做功,其次,心理能量是通过模仿或制作的方式进行能量转换的。荣格发现,原始部落以各种仪式和舞蹈来转换心理能量,而现代人则通过“有意志的行为”,用科学和技术把梦想变成现实,从而实现心理能量的转换。

人格类型说

首先,荣格把人的态度分为内倾和外倾两种类型。内倾型人的心理能量指向内部,易产生内心体验和幻想,这种人远离外部世界,对事物的本质和活动的结果感兴趣。外倾型人的心理能量指向外部,易倾向客观事物,这种人喜欢社交、对外部世界的各种具体事物感兴趣。

首先,荣格把人的态度分为内倾和外倾两种类型。内倾型人的心理能量指向内部,易产生内心体验和幻想,这种人远离外部世界,对事物的本质和活动的结果感兴趣。外倾型人的心理能量指向外部,易倾向客观事物,这种人喜欢社交、对外部世界的各种具体事物感兴趣。

其次,荣格认为有四种功能类型,即思维、情感、感觉和直觉。感觉是用感官觉察事物是否存在;情感是对事物的好恶倾向;思维是对事物是什么作出判断和推理;直觉是对事物的变化发展的预感,无需解释和推论。荣格认为人们在思维和情感时要运用理性判断,所以它们属于理性功能;而在感觉和直觉时没有运用理性判断,所以它们属于非理性功能。

荣格把两种态度和四种机能类型组合起来,构成了八种心理类型。外倾思维型、内倾思维型、 外倾情感型、内倾情感型、外倾感觉型、内倾感觉型、外倾直觉型、内倾直觉型

荣格划分的这八种类型是极端情况,实际上个体的性格往往是某种性格类型占优势,还有另外一种或两种性格类型居于辅助位置。

人格发展论

荣格荣格认为,心理发展的最终目标是个性化,其中要经过一系列的发展阶段。他早年把人生划分成四个阶段:(1)人生第一年;(2)童年期到青春期;(3)青春期到整个成年期;(4)老年期。

荣格荣格认为,心理发展的最终目标是个性化,其中要经过一系列的发展阶段。他早年把人生划分成四个阶段:(1)人生第一年;(2)童年期到青春期;(3)青春期到整个成年期;(4)老年期。

第一阶段是童年期(从出生到青春期):最初是无序阶段,儿童只有零散、混乱的意识;然后是君主阶段,儿童产生了自我,出现了抽象思维的萌芽,但缺乏内省思维;最后是二元论阶段,儿童出现内省思维,自我被分为主体和客体,儿童逐渐意识到自己是一个独立的个体。

第二阶段是青年期(从青春期到中年):随着自我意识的发展,年轻人需要摆脱对父母的依赖。但是,心理发展还不成熟。荣格认为这一阶段是“心灵的诞生”阶段。要顺利度过这一时期,必须克服童年期的意识狭窄,努力培养意志力,使自己的心理和外部现实保持一致,以便在世界上生存和发展。

荣格第三阶段是中年期(女性从35岁,男性从40岁开始直到老年):这是荣格最为关注的时期。中年人往往在社会上和家庭生活中都已经扎下根基,取得了辉煌的胜利,但是,却面临着体力的衰退、青春的消逝、理想的暗淡,从而出现心理危机。荣格认为,要顺利度过这一时期,关键要把心理能量从外部转向内部,体验自己的内心,从而懂得个体生命和生活的意义。

荣格第三阶段是中年期(女性从35岁,男性从40岁开始直到老年):这是荣格最为关注的时期。中年人往往在社会上和家庭生活中都已经扎下根基,取得了辉煌的胜利,但是,却面临着体力的衰退、青春的消逝、理想的暗淡,从而出现心理危机。荣格认为,要顺利度过这一时期,关键要把心理能量从外部转向内部,体验自己的内心,从而懂得个体生命和生活的意义。

第四阶段是老年期:老年人易沉浸在潜意识中,喜欢回忆过去,惧怕死亡,并考虑来世的问题。荣格认为,老年人必须通过发现死亡的意义才能建立新的生活目标。他强调心灵的个性化实际上要到死后的生命中才能实现,意味着个人的生命汇入到集体的生命中,个人的意识汇入到集体潜意识中。

与弗洛伊德的分歧

荣格和弗洛伊德的观点主要有三点分歧。

- 首先是对里比多概念的解释,弗洛伊德认为里比多是性能量,早年里比多冲动受到伤害会引起终生的后果。荣格认为里比多是一种广泛的生命能量,在生命的不同阶段有不同的表现形式。

- 在于荣格反对弗洛伊德关于人格为童年早期经验所决定的看法。荣格认为,人格在后半生能由未来的希望引导而塑造和改变。

- 两人对人性本身看法上的原则分歧。荣格更强调精神的先定倾向,反对弗洛伊德的自然主义立场,认为人的精神有崇高的抱负,不限于弗洛伊德在人的本性中所发现的那些黑暗势力。

精神临床治疗

病因寻找方式

荣格相信,应该从当下而不是从过去去寻找神经病的原因。按照他的说法,当病人陷入“停滞”状态时,便是得了神经病,这就是说,他们不再遵循那随着年令增长而来的心理发展规律了。陷于停滞的原因一般被归结为对某种生活“责任”的逃避,对此,荣格曾作过多次说明。因此,一个总是抛弃女性的男人;愿意做母亲的女人都可能发现自己得了神经病,因为他们缺乏勇气。荣格注意到,在这种状况下,病人在许多方面表现出婴儿期的心理特点,包括乱伦的欲望、婴幼儿式的性欲和其它所有童年的幻象。荣格认为,与当厂出现的其它毛病相比,这种婴儿期心理特征的出现是次要的。只有当一个人的原动力在此时此地找不到恰当的表达方式时,他的童年幻象才会以倒退方式复活起来。这些病人之所以会倒退回过去的某一固定阶段,只是由于他们现实的生活遇到了障碍。这两种观点各自都有许多例证。

梦的解析

荣格荣格认为,梦的重要功能之一就是提出人们没有意识到或注意到的思想,梦的象征作用主要是集体无意识的表现,只有经过“放大”后才能真正了解它们的含义和原型。梦提供了能帮助人们在生活中恢复平衡的信息,它的功能主要是一种补偿性的,它通过制造梦的内容来重建整个精神的平衡和均势。

荣格荣格认为,梦的重要功能之一就是提出人们没有意识到或注意到的思想,梦的象征作用主要是集体无意识的表现,只有经过“放大”后才能真正了解它们的含义和原型。梦提供了能帮助人们在生活中恢复平衡的信息,它的功能主要是一种补偿性的,它通过制造梦的内容来重建整个精神的平衡和均势。

在梦的解释过程中,至关重要的是尽可能多地了解梦者,应该了解其性格参加的活动及其心情等。将梦者的梦的联想与其清醒状态时的生活相结合,以揭示梦以一种补偿方式所指明的东西,这种能力与分析者的技能和知识有极大的关系。

荣格对梦的精神分析还有一个特点,就是除了对梦进行个别分析外,非常重视梦的系列分析。他认为,梦的个别分析意义不大,而梦者在一段时期内的梦的系列,则可以提供一个连贯的人格画面,可以通过对某些反复出现的主题的揭示,使梦者心灵的主要倾向得以显露。

社会文化观

荣格与弗洛伊德分道扬镳后,荣格把人格分析的理论和方法用于分析社会历史现象,从而使人格分析超出了精神病学和心理学领域,广泛涉及人类诸多的社会文化领域。弗洛伊德的社会文化观的基本观点是一个人只要生活在这个世界上,他就不可能与世隔绝,因为个人的心理现象与社会政治领域的现象有许多一致的地方。

荣格与弗洛伊德分道扬镳后,荣格把人格分析的理论和方法用于分析社会历史现象,从而使人格分析超出了精神病学和心理学领域,广泛涉及人类诸多的社会文化领域。弗洛伊德的社会文化观的基本观点是一个人只要生活在这个世界上,他就不可能与世隔绝,因为个人的心理现象与社会政治领域的现象有许多一致的地方。

荣格认为,权力欲是人的本能。如果一种本能没有被意识到,它就必然会被压抑。如果这种压抑长期存在,或者过分强烈,被压抑的内容迟早会破坏性地爆发出来。通过社会团体,如教会和其他社会组织,可以观察到这种压抑产生的后果。这些团体可以公开地反对崇尚权力,但是,由于他们的敌对行为得不到政府机构的承认,因此在政府的政策上通常不会反映他们的声音。对个人来说,这种压抑的结果会导致破坏性的人际关系和个性化过程被堵塞。

荣格根据上述理论来阐述社会文化现象。例如,荣格接受60年代的女权现象,认为它表达了对阿妮姆斯的认同。女性原则在历史上被贬低了,所以比男性原则更有发展的必要。他欣赏女性特征并且尊重她们的男性气质(阿妮姆斯)的发展,从而使男女平等有了内容。同样,在有关阿妮玛的理论中,荣格强调通过敦促他们发展自身的女性因素,从而使男人身上的男性气质少一些。正是男性和女性身上的这种天生的异性倾向,才使男女之间的相互交往有了融洽的基础。再如,他认为文化的最后成果是人格,“不是歌德创造了《浮士德》,而是《浮士德》创造了歌德”,没经过激情炼狱的人从来就没克服过激情。在文学作品研究中不仅要从作者背景以人格分析方法研究,而且要从作品主人公角度分析作者人格。

主要贡献

心理学贡献

荣格的研究(13)荣格在他的理论中拒绝了弗洛伊德以性本能解释行为的观点,这一观点具有积极的意义。固然人的行为受到性驱力因素的影响,但这种影响的时间和范围是极其有限的,超出这个范围,把性的因素列为影响行为的首要因素,必然失之偏颇。荣格注意到弗洛伊德的错误倾向,就使他的理论更接近现实。

荣格的研究(13)荣格在他的理论中拒绝了弗洛伊德以性本能解释行为的观点,这一观点具有积极的意义。固然人的行为受到性驱力因素的影响,但这种影响的时间和范围是极其有限的,超出这个范围,把性的因素列为影响行为的首要因素,必然失之偏颇。荣格注意到弗洛伊德的错误倾向,就使他的理论更接近现实。

荣格的许多观点对他以后的心理学家都产生影响。如集体无意识的概念对弗洛姆产生影响,后者以后提出了社会潜意识。再如他对人格类型的划分,在拓展心理类型学方面作了一大贡献。他所提出的内倾-外倾的划分方法为大多数心理学家所接受,至今仍是划分人格的主要依据之一。

荣格关于梦的见解的确获得了许多称赞,并且在临床应用中硕果累累。他确实为理解明显具有神话性质的梦提供了一种方法,这是精神分析学家们无法相比的。另外,他以一种弗洛伊德所没有的方式理解了一个符号和一种象征。这一成就对精神治疗具有突破性的推动作用。[15]

人文领域

荣格

荣格

荣格分析心理学是对古典精神分析的选择性发展突出了心理结构的整体论的方法论,扩大了潜意识的内涵和功能’沟通了个体和种族历史经验的文化联系,沟通了个体与集体心理的文化历史联系,创立了心理类型学和字词联想测验。不仅在心理学界产生了明显的作用,而且对文学、艺术、历史、宗教等领域也有突出的影响。荣格分析心理学的影响有日益增长的迹象,特别是在青年中这种影响更为明显,因为荣格注重研究像玄妙主义、神秘主义等学说,其中意识扩张和自我满足等一些领域的问题更契合于西方青年人的兴趣。

著作作品

出版作品

| 出版年代 | 书名/论文标题 |

|---|---|

| 1902–1905 | PsychiatricStudies |

| 1903 | 论文:Onthe Psychology and Pathology of So-Called Occult Phenomena |

| 1904-1907 | Studiesin Word Association |

| 1907 | ThePsychology of Dementia Praeco |

| 1907-1958 | ThePsychogenesis of Mental Disease |

| 1912 | 潜意识心理学 |

| 1917 | CollectedPapers on Analytical Psychology |

| 1917、1928 | 论文:TwoEssays on Analytical Psychology |

| 1921 | 心理类型 |

| 1928 | 分析心理学的贡献 |

| 1932 | 论文:ThePsychology of Kundalini Yoga: notes of a seminar |

| 1933 | 寻求灵魂的现代人 |

| 1936 | 集体潜意识的原型 |

| 1938 | 心理学与宗教 -- 泰利讲座 |

| 1940 | 人格的整合 |

| 1944 | 心理学与炼金术 |

| 1947 | Essays on Contemporary Events |

| 1947 | 论文:Onthe Nature of the Psyche |

| 1951 | Aion:Researches into the Phenomenology of the Self |

| 1952 | Synchronicity:An Acausal Connecting Principle |

| 1952 | 答约伯 |

| 1954 | 心理治疗的实践 |

| 1959 | MysteriumConiunctionis: An Inquiry into the Separation and Synthesis of PsychicOpposites in Alchemy |

| 1957 | TheUndiscovered Self Present and Future |

| 1958 | 分析心理学的理论与实践 |

| 1959 | FlyingSaucers: A Modern Myth of Things Seen in the Skies |

| 1959 | BasicWritings |

| 1962 | 记忆·梦·反省 |

权威文集

| 出版年代 | 书名/论文标题 |

|---|---|

| 1902–1905 | PsychiatricStudies |

| 1903 | 论文:Onthe Psychology and Pathology of So-Called Occult Phenomena |

| 1904-1907 | Studiesin Word Association |

| 1907 | ThePsychology of Dementia Praeco |

| 1907-1958 | ThePsychogenesis of Mental Disease |

| 1912 | 潜意识心理学 |

| 1917 | CollectedPapers on Analytical Psychology |

| 1917、1928 | 论文:TwoEssays on Analytical Psychology |

| 1921 | 心理类型 |

| 1928 | 分析心理学的贡献 |

| 1932 | 论文:ThePsychology of Kundalini Yoga: notes of a seminar |

| 1933 | 寻求灵魂的现代人 |

| 1936 | 集体潜意识的原型 |

| 1938 | 心理学与宗教 -- 泰利讲座 |

| 1940 | 人格的整合 |

| 1944 | 心理学与炼金术 |

| 1947 | Essays on Contemporary Events |

| 1947 | 论文:Onthe Nature of the Psyche |

| 1951 | Aion:Researches into the Phenomenology of the Self |

| 1952 | Synchronicity:An Acausal Connecting Principle |

| 1952 | 答约伯 |

| 1954 | 心理治疗的实践 |

| 1959 | MysteriumConiunctionis: An Inquiry into the Separation and Synthesis of PsychicOpposites in Alchemy |

| 1957 | TheUndiscovered Self Present and Future |

| 1958 | 分析心理学的理论与实践 |

| 1959 | FlyingSaucers: A Modern Myth of Things Seen in the Skies |

| 1959 | BasicWritings |

| 1962 | 记忆·梦·反省 |

中文译本

普林斯顿大学曾出版《荣格文集》,共计20卷本。

| 卷标 | 卷名 | 出版时间 | 卷标 | 卷名 | 出版时间 |

| 1 | Psychiatric Studies | 1970 | 2 | Experimental Researches | 1973 |

| 3 | Psychogenesis of Mental Disease | 1960 | 4 | Freud & Psychoanalysis | 1961 |

| 5 | Symbols of Transformation | 1967 | 6 | Psychological Types | 1971 |

| 7 | Two Essays on Analytical Psychology | 1971 | 8 | Structure & Dynamics of the Psyche | 1969 |

| 9 | Archetypes and the Collective Unconscious(Vol 9/A)Aion: Researches into the Phenomenology of the Self (Vol 9/B) | 1969 | 10 | Civilization in Transition | 1970 |

| 11 | Psychology and Religion: West and East | 1970 | 12 | Psychology and Alchemy | 1968 |

| 13 | Alchemical Studies | 1968 | 14 | Mysterium Coniunctionis | 1970 |

| 15 | Spirit in Man, Art, and Literature | 1966 | 16 | Practice of Psychotherapy | 1966 |

| 17 | Development of Personality | 1954 | 18 | The Symbolic Life | 1977 |

| 19 | General Bibliography | 1990 | 20 | General Index | 1979 |

第20卷中还包括以下荣格论文集:

以上信息来自: |

|||||

人物评价

| 卷标 | 卷名 | 出版时间 | 卷标 | 卷名 | 出版时间 |

| 1 | Psychiatric Studies | 1970 | 2 | Experimental Researches | 1973 |

| 3 | Psychogenesis of Mental Disease | 1960 | 4 | Freud & Psychoanalysis | 1961 |

| 5 | Symbols of Transformation | 1967 | 6 | Psychological Types | 1971 |

| 7 | Two Essays on Analytical Psychology | 1971 | 8 | Structure & Dynamics of the Psyche | 1969 |

| 9 | Archetypes and the Collective Unconscious(Vol 9/A)Aion: Researches into the Phenomenology of the Self (Vol 9/B) | 1969 | 10 | Civilization in Transition | 1970 |

| 11 | Psychology and Religion: West and East | 1970 | 12 | Psychology and Alchemy | 1968 |

| 13 | Alchemical Studies | 1968 | 14 | Mysterium Coniunctionis | 1970 |

| 15 | Spirit in Man, Art, and Literature | 1966 | 16 | Practice of Psychotherapy | 1966 |

| 17 | Development of Personality | 1954 | 18 | The Symbolic Life | 1977 |

| 19 | General Bibliography | 1990 | 20 | General Index | 1979 |

第20卷中还包括以下荣格论文集:

以上信息来自: |

|||||

佛教关系

| 书名 | 出版社 | 出版年份 |

| 寻求灵魂的现代人[17] | 贵州人民出版社 | 1987 |

| 心理学与文学 | 三联书店 | 1987[18] |

| 现代灵魂的自我拯救 | 工人出版社 | 1987 |

| 人类及其象征 | 辽宁教育出版社 | 1988 |

| 回忆·梦·思考——荣格自传 | 辽宁教育出版社 | 1988 |

| 天空中的现代神话 | 东方出版社 | 1989 |

| 自我的探索 人类及其象征 | 贵州图书出版公司 | 1989 |

| 二十世纪文库——人,艺术和文学中的精神 | 华夏出版社 | 1989 |

| 分析心理学的理论与实践 | 三联书店 | 1991 |

| 让我们重返精神的家园 | 改革出版社 | 1997 |

| 文学批评理论:从柏拉图到现在 | 北京大学出版社 | 2003 |

| 荣格性格哲学 | 九州出版社 | 2003 |

| 荣格自传 | 国际文化出版社 | 2005 |

| 未发现的自我 | 国际文化出版社 | 2007[19] |

| 荣格文集 | 国际文化出版社 | 2011 |

| 分析心理学的理论与实践 | 译林出版社 | 2011 |

以上参考资料来源:[20]

人物轶事

| 书名 | 出版社 | 出版年份 |

| 寻求灵魂的现代人[17] | 贵州人民出版社 | 1987 |

| 心理学与文学 | 三联书店 | 1987[18] |

| 现代灵魂的自我拯救 | 工人出版社 | 1987 |

| 人类及其象征 | 辽宁教育出版社 | 1988 |

| 回忆·梦·思考——荣格自传 | 辽宁教育出版社 | 1988 |

| 天空中的现代神话 | 东方出版社 | 1989 |

| 自我的探索 人类及其象征 | 贵州图书出版公司 | 1989 |

| 二十世纪文库——人,艺术和文学中的精神 | 华夏出版社 | 1989 |

| 分析心理学的理论与实践 | 三联书店 | 1991 |

| 让我们重返精神的家园 | 改革出版社 | 1997 |

| 文学批评理论:从柏拉图到现在 | 北京大学出版社 | 2003 |

| 荣格性格哲学 | 九州出版社 | 2003 |

| 荣格自传 | 国际文化出版社 | 2005 |

| 未发现的自我 | 国际文化出版社 | 2007[19] |

| 荣格文集 | 国际文化出版社 | 2011 |

| 分析心理学的理论与实践 | 译林出版社 | 2011 |

词条图册

荣格登上《时代周刊》封面(1955年)社会学家评价荣格,他荣格能够更多地利用当代科学的手段发展出一套解释梦的理论,这应该归因于他虽然从师于弗洛伊德并不得不接受他的教导,但他并没有一味地追随,而是在弗氏基础上建立一套自己的心理学分析模型。因此,当我们庆幸荣格成功地把潜意识与梦的想像力相结合,创造出新的解梦理论时,也不能忘记荣格正站在西格荣德·弗洛伊德的肩膀之上。

荣格登上《时代周刊》封面(1955年)社会学家评价荣格,他荣格能够更多地利用当代科学的手段发展出一套解释梦的理论,这应该归因于他虽然从师于弗洛伊德并不得不接受他的教导,但他并没有一味地追随,而是在弗氏基础上建立一套自己的心理学分析模型。因此,当我们庆幸荣格成功地把潜意识与梦的想像力相结合,创造出新的解梦理论时,也不能忘记荣格正站在西格荣德·弗洛伊德的肩膀之上。

心理学史家舒尔兹说:“荣格的观念能激发人们的思想,而且新颖,他提出了一种关于人的乐观主义的概念,这种概念在许多人认为是由于背离了弗洛伊德而有的、值得欢迎的变化。”

就荣格与弗洛伊德二人的比较而言,另一位心理学史家墨菲认为弗洛伊德与荣格都是负有非常不同使命的先知,弗洛伊德看到的是浩瀚的力量横扫一切,人世也不免罹难,只能略做些敷衍塞责的抗议,然而在荣格看来,“有不断扩大的领域容许同那庄严和那神圣的东西进行直接的接触,有一种患者和医生都甘愿接受的鼓励,自由无阻地朝着神秘追求的方向运动。”人们或许会这样设想,前者是一位坚定的人物,“勇敢地对抗着一个异于宇宙的虽然宏大却凄凉萧瑟的力量”,对于这个宇宙,人类只可能提出局部而有限度的防御;而后者却是一位通往极富挑战性的世界的向导,在他看来,对于这个世界,人类是真正与之协调一致的。[16]

在心理学家斯托尔看来,人们大大低估了荣格理论的价值,究其原委,又主要是由于荣格不能用更简明易懂的术语来表达自己的思想。在写作方面,弗洛伊德有着巨大的优势,他的文章确实写得非常透彻而有说服力,因而他容易止息批评,令读者折服。荣格强调人性中与生理相对立的精神诸方面,这就与弗洛伊德对躯体的过分迷恋形成了一种重要而且必要的比照。人们很容易对荣格失去耐心,感到他那些神秘的偏见,他那种共时性的观点,还有充斥于他自传中的那些鬼神都让人特别难以接受。但是,他关于内倾与外倾人格的思想、关于心理有自我调节机制的设想、对个性化过程的描述、以及他对于精神分裂可以通过象征性的方式治愈的信念,都具有极为深远的意义。

-

卡尔·弗里德里希·本茨

2025-11-02 07:31:07 查看详情 -

劳斯莱斯古斯特报价 款劳斯莱斯古斯多少钱

2025-11-02 07:31:07 查看详情 -

劳斯莱斯古斯特报价 最便宜的劳斯莱斯多少钱

2025-11-02 07:31:07 查看详情 -

劳斯莱斯古斯特图片 17张图带你认全劳斯莱斯所有车型

2025-11-02 07:31:07 查看详情

求购

求购