- 嫦娥五号

嫦娥五号

研制历程

研制单位

嫦娥五号任务由国家航天局组织实施,具体由工程总体和探测器、运载火箭、发射场、测控与回收、地面应用等五大系统组成。国家航天局探月与航天工程中心为工程总体单位,中国航天科技集团有限公司所属中国运载火箭技术研究院抓总研制运载火箭系统、中国空间技术研究院抓总研制探测器系统。中国卫星发射测控系统部负责组织实施发射、测控与回收。中国科学院国家天文台抓总研制地面应用系统,负责科学数据和样品的接收、处理、存储管理等工作[2]。

任务目标

与前几次探月任务相比,嫦娥五号任务最重要的目标就是“采样返回”。这也是中国“探月工程”规划的“绕、落、回”中的第三步。具体的工程目标是三个方面:

一是突破跟采样返回相关的新的一些关键技术。

二是实现地外天体的自动采样返回。

三是进一步完善探月工程体系,为载人登月和深空探测奠定一定的人才、技术和物质基础[4]。

方案论证

- 预研

2009年,在探月二期工程实施的同时,为衔接探月工程一、二期,兼顾中国未来载人登月和深空探测发展,中国正式启动了探月三期工程的方案论证和预先研究。

- 立项

2011年,探月三期工程正式立项,任务目标是实现月面无人采样返回。该工程规划了2次正式任务和1次飞行试验任务,分别命名为嫦娥五号、嫦娥六号和嫦娥五号高速再入返回试验[5]。其中,嫦娥五号规划为中国首个实施月面取样返回的航天器[6]。

- 再入返回试验

2014年10月24日,探月工程三期再入返回飞行试验器由长征三号丙运载火箭发射升空,准确进入地月转移轨道[7]。同年11月1日,服务舱与返回器分离,随后返回器顺利着陆,试验任务取得圆满成功。服务舱拉升轨道,继续开展拓展试验,先后完成了远地点54万千米近地点600千米大椭圆轨道拓展试验和环绕地月L2点探测、返回月球、嫦娥五号调相机动模拟试验等任务。

2015年2月,国防科技工业局宣布,探月工程三期再入返回飞行器服务舱为嫦娥五号任务开展在轨验证,已完成调相试验,模拟嫦娥五号着陆器月面采样期间,轨道器的飞行控制过程,验证轨道设计、飞控时序、轨道精度等相关技术项目,为月球轨道交会对接创造良好条件。

- 长征五号运载火箭

2016年11月3日20点40分,长征五号在中国文昌航天发射场顺利升空,为发射我国第一颗执行月球取样返回任务的嫦娥五号奠定了基础。

- 着陆器推进子系统

2017年1月,嫦娥五号探测器着陆器推进子系统正样热试车取得成功,这标志着嫦娥五号着陆器推进子系统热试车收官。这也是嫦娥五号研制进程中非常关键的一步[7]。

两度推迟

2015年3月,时任嫦娥五号总设计师、总指挥顾问的叶培建院士表示,嫦娥五号将于2017年前后发射,实现月球取样并返回地球,后推迟。

2019年1月14日,国家航天局宣布,嫦娥五号月面采样返回任务将于2019年年底左右实施,后再度推迟[8]。

2020年9月,时任中国探月工程副总设计师于登云透露,嫦娥五号将于2020年底前发射,实现月球区域软着陆及采样返回[5]。

发射准备

2020年11月17日,长征五号遥五运载火箭和嫦娥五号探测器在中国文昌航天发射场完成技术区总装测试工作后,垂直转运至发射区,计划于同月下旬择机实施发射[9]。

2020年11月23日18时30分许,长征五号遥五运载火箭开始加注液氧液氢低温推进剂,计划于24日凌晨4时至5时择机实施发射任务。

系统组成

探测器系统

嫦娥五号探测器总重8.2吨,由轨道器、返回器、着陆器、上升器四部分组成,后续在经历地月转移、近月制动、环月飞行后,着陆器和上升器组合体将与轨道器和返回器组合体分离,轨道器携带返回器留轨运行,着陆器承载上升器择机实施月球正面预选区域软着陆,按计划开展月面自动采样等后续工作[2]。

火箭系统

嫦娥五号的发射任务由长征五号遥五运载火箭承担[10],此次发射任务是中国新一代大推力低温液体运载火箭--长征五号系列运载火箭的第六次发射,也是2020年第三次执行发射任务。此前,长征五号B遥一火箭成功首飞;长征五号遥四火箭成功发射了“天问一号”火星探测器[11]。

任务历程

发射入轨

2020年11月24日4时30分,长征五号遥五运载火箭在中国文昌航天发射场点火升空[10],火箭飞行约2200秒后,顺利将探测器送入预定轨道[2]。

太空运行

- 轨道修正

2020年:

11月24日22时06分,嫦娥五号探测器3000N发动机工作约2秒钟,顺利完成第一次轨道修正,继续飞向月球。本次嫦娥五号任务发射入轨精度较高,轨道修正量很小。截至第一次轨道修正前,嫦娥五号探测器各系统状态良好,已在轨飞行约17个小时,距离地球约16万千米[12]。

11月25日22时06分,嫦娥五号探测器两台150N发动机工作6秒钟,顺利完成第二次轨道修正。截至第二次轨道修正,嫦娥五号探测器已在轨飞行约41小时,距离地球约27万千米,探测器各系统状态良好,地面测控通信各中心和台站跟踪正常[13]。

2020年12月14日,嫦娥五号轨道器和返回器组合体顺利完成第一次月地转移轨道修正[14]。

- 近月制动

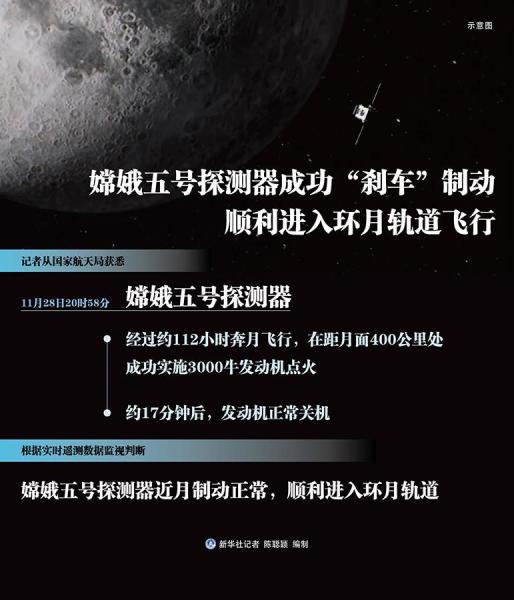

11月28日20时58分,嫦娥五号探测器经过约112小时奔月飞行,在距月面400千米处成功实施3000牛发动机点火,约17分钟后,发动机正常关机,顺利进入环月轨道[15]。 嫦娥五号近月制动示意图

嫦娥五号近月制动示意图

11月29日20时23分,嫦娥五号探测器在近月点再次“刹车”,从椭圆环月轨道变为近圆形环月轨道[16]。

- 组合分离

11月30日4时40分,在科技人员精确控制下,嫦娥五号探测器组合体顺利分离,将择机实施月面软着陆[17]。

- 月面着陆

月面起飞瞬间12月1日22时57分,嫦娥五号着陆器和上升器组合体从距离月面约15千米处开始实施动力下降,7500牛变推力发动机开机,逐步将探测器相对月球速度从约1.7千米/秒降为零。期间,嫦娥五号探测器进行快速姿态调整,逐渐接近月表。此后进行障碍自动检测,选定着陆点后,开始避障下降和缓速垂直下降。12月1日23时11分,嫦娥五号探测器成功着陆在月球正面西经51.8度、北纬43.1度的吕姆克山脉以北地区,并传回着陆影像图[18]。

月面起飞瞬间12月1日22时57分,嫦娥五号着陆器和上升器组合体从距离月面约15千米处开始实施动力下降,7500牛变推力发动机开机,逐步将探测器相对月球速度从约1.7千米/秒降为零。期间,嫦娥五号探测器进行快速姿态调整,逐渐接近月表。此后进行障碍自动检测,选定着陆点后,开始避障下降和缓速垂直下降。12月1日23时11分,嫦娥五号探测器成功着陆在月球正面西经51.8度、北纬43.1度的吕姆克山脉以北地区,并传回着陆影像图[18]。

- 采样工作

12月2日4时53分,探月工程嫦娥五号着陆器和上升器组合体完成了月球钻取采样及封装[19]。

12月2日22时,经过约19小时月面工作,探月工程嫦娥五号探测器顺利完成月球表面自动采样,并已按预定形式将样品封装保存在上升器携带的贮存装置中。采样和封装过程中,科技人员在地面实验室根据探测器传回数据,仿真采样区地理模型并全程模拟采样,为采样决策和各环节操作提供了重要依据。着陆器配置的月壤结构探测仪等有效载荷正常工作,按计划开展科学探测,并给予采样信息支持[20]。

- 月面起飞

12月3日23时10分,嫦娥五号上升器3000N发动机工作约6分钟,成功将携带样品的上升器送入到预定环月轨道。这是我国首次实现地外天体起飞。

- 月轨对接

12月6日5时42分,嫦娥五号上升器成功与轨道器和返回器组合体交会对接,并于6时12分将样品容器安全转移至返回器中。这是中国首次实现月球轨道交会对接[21]。

- 成功分离

12月6日12时35分,嫦娥五号轨道器和返回器组合体与上升器成功分离,进入环月等待阶段,准备择机返回地球。

- 受控落月

12月8日6时59分,嫦娥五号上升器按照地面指令受控离轨,7时30分左右降落在月面经度0度、南纬30度附近的预定落点[22]。

- 月地转移

12月12日9时54分,嫦娥五号轨道器和返回器组合体经历了约6天的环月等待,实施了第一次月地转移入射,从近圆形轨道变为近月点高度约200千米的椭圆轨道[23]。

12月13日9时51分,嫦娥五号轨道器和返回器组合体实施第二次月地转移入射。在距月面约230千米处成功实施四台150牛发动机点火,约22分钟后,发动机正常关机。根据实时遥测数据监视判断,轨道器和返回器组合体成功进入月地转移轨道[24][25]。

12月16日9时15分,嫦娥五号轨道器和返回器组合体上25N发动机工作约8秒钟,顺利完成第二次月地转移轨道修正,组合体上各系统状态良好[26]。针对这次搜索回收返回器的任务特点,酒泉卫星发射中心更新改造了十余套设备。着陆场系统已进行了多次针对性演练,考核验证了改造设备的稳定性和可靠性[27]。

返回着陆

12月17日凌晨,嫦娥五号返回器携带月球样品,采用半弹道跳跃方式再入返回,在内蒙古四子王旗预定区域安全着陆[28]。

轨道运行

2021年3月,嫦娥五号轨道器在地面飞控人员精确控制下,成功被日地拉格朗日1点捕获,成为中国首颗进入日地L1点探测轨道的航天器。轨道器对地距离93.67万公里,整器姿态稳定、能源平衡、工况正常,后续将在日地L1点探测轨道运行,运行一圈周期约为6个月[29]。

技术创新

嫦娥五号主要面对取样、上升、对接和高速再入等四个主要技术难题。同时,嫦娥五号的系统设计面临五大挑战。

第一是“分离面多”。相较于神舟飞船和“嫦娥三号”均只有两个部分需要分离,即两个分离面,“嫦娥五号”有5个分离面,分别是轨道器和着陆器组合体、着陆器和上升器组合体、轨道器和返回器组合体、轨道器和支撑舱及轨道器与对接支架。这些分离面都必须“一次性成功”。

第二是“模式复杂”。探测器需要经历多个飞行阶段,还需要完成月面采样、月面起飞上升、月球轨道交会对接和样品转移、地球大气高速再入返回着陆等关键环节,并且设计约束多。其中,上升器与轨道器需要在距离地球38万千米的月球轨道上完成对接,在这里无法借助卫星导航的帮助,需要依靠探测器自身实现交会对接。

第三是“细节严酷”。为获取月壤样品,“嫦娥五号”无人采样器将通过采样钻头深入月球内部和采样机械臂月球表面采样两种方法,再把样品转移到上升器,由上升器与轨道器对接,最终把样品转移到返回器,整个环节必须分毫不差。

第四是“温度控制”。月球表面白天温度约零上180摄氏度,夜间零下150摄氏度,昼夜温差约330摄氏度。另外上升器发动机点火瞬间达到上千摄氏度,如何避免烧毁上升器和着陆器,对研制团队提出挑战。

第五是“瘦身压力”。运载火箭的运载能力对嫦娥五号探测器的重量有严格的约束,一方面要尽可能对分系统进行“瘦身”,另一方面,因为备份产品较少,必须确保质量可靠。

任务特色

- 国旗展示

2020年12月4日,国家航天局公布了探月工程嫦娥五号探测器在月球表面国旗展示的照片。这是继嫦娥三号、嫦娥四号任务后,五星红旗又一次展现于月球表面,同时也是五星红旗第一次月表动态展示。

后期研究

- 月球样品

2020年12月19日,重1731克的嫦娥五号任务月球样品正式交接,标志着中国首次地外天体样品储存、分析和研究工作拉开序幕。

2021年07月12日,国家航天局探月与航天工程中心在京举行嫦娥五号任务#第一批月球科研样品发放#仪式,标志着月球样品科学研究工作正式启动。[30]

2021年10月19日,中国嫦娥五号月球样品返回任务的研究结果论文刊登《自然》,为月球热演化和化学演化提供了新知:月球内部在约20亿年前仍在演化,月球冷却的速度可能比之前想的更慢。[31]

2022年01月,中科院地质与地球物理研究所等单位的研究人员首次获得了月表原位条件下的水含量,嫦娥五号勘测数据显示,采样区的水含量在120ppm以下,而岩石中的水含量约为180ppm,相当于1吨月壤中大约有120克水,1吨岩石中大约有180克水。[32]

2022年04月,中科院地质地球所等科研团队通过对单个嫦娥五号月壤颗粒的探测分析,获得了月壤颗粒表面关键物质的太空风化作用信息。这一成果在国际学术期刊《地球物理研究快报》上发表。数十亿年来,月球表面遭受了强烈的太空风化作用,包括微陨石撞击、太阳风及银河宇宙射线的辐射。这些过程极大地改造了月球表面物质的微观形貌、晶体结构和化学成分。[33]

成果发布

2022年6月15日,《自然通讯》(Nature Communications)在线发布中国嫦娥五号的一项重要研究成果。中国科学院国家天文台李春来、刘建军研究员和上海技术物理研究所舒嵘研究员领导的团队,与中科院地质地球所、物理所、西安光机所、地球化学所,北京空间飞行器总体设计部、北京航天飞行控制中心、北京空间机电研究所等单位合作,在国际上首次联合月球样品的实验室分析结果和月表就位探测的光谱数据,检验了月球样品中水的有无、形式和多少,回答了嫦娥五号着陆区水的分布特征和来源问题,为遥感探测数据中水的信号解译和估算提供了地面真值。

本研究成果的月面就位探测光谱数据由中国科学院上海技术物理所研制的月球矿物光谱分析仪获取,科学探测载荷运行管理、数据接收和处理由中国科学院国家天文台(探月工程地面应用系统)完成。研究受国家科技重大专项探月工程三期和中国科学院重点部署项目“嫦娥五号月球样品的综合性研究”等项目资助。[34]

2022年9月9日,国家航天局、国家原子能机构联合在北京发布嫦娥五号科学成果:中国科学家首次在月球上发现新矿物,并命名为“嫦娥石”。该矿物是人类在月球上发现的第六种新矿物,中国成为世界上第三个在月球发现新矿物的国家。[35]

2022年9月,中国科学院地球化学研究所科研团队针对嫦娥五号月壤样品开展了研究,通过红外光谱和纳米离子探针分析,发现嫦娥五号矿物表层中存在大量的太阳风成因水,估算出太阳风质子注入为嫦娥五号月壤贡献的水含量至少为170ppm。该研究证实了月表矿物是水的重要“储库”,为月表中纬度地区水的分布提供了重要参考。这一成果在国际学术期刊《自然·通讯》发表。[3]

价值意义

搭载着“嫦娥五号”探测器的长征五号火箭发射成功,标志着中国“探月工程”第三步拉开序幕。嫦娥五号任务是“探月工程”的第六次任务,也是中国航天迄今为止最复杂、难度最大的任务之一,将实现中国首次月球无人采样返回,助力深化月球成因和演化历史等科学研究[4]。(央广网评)

嫦娥五号执行此次任务有着非常重要的意义。这次任务有望实现我国开展航天活动以来的四个“首次”:首次在月球表面自动采样;首次从月面起飞;首次在38万千米外的月球轨道上进行无人交会对接;首次带着月壤以接近第二宇宙速度返回地球[7]。(央视新闻评)

2021年2月22日上午,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在北京人民大会堂会见探月工程嫦娥五号任务参研参试人员代表并参观月球样品和探月工程成果展览,充分肯定探月工程特别是嫦娥五号任务取得的成就。他强调,要弘扬探月精神,发挥新型举国体制优势,勇攀科技高峰,服务国家发展大局,一步一个脚印开启星际探测新征程,不断推进中国航天事业创新发展,为人类和平利用太空作出新的更大贡献。

实施探月工程是党中央把握我国经济科技发展大势作出的重大战略决策,工程自立项以来圆满完成六次探测任务。嫦娥五号任务作为我国复杂度最高、技术跨度最大的航天系统工程,于2020年12月17日首次实现我国地外天体采样返回,为未来我国开展月球和行星探测奠定了坚实基础。(新华社评)[36]

-

东方红五号卫星公用平台

2025-11-03 05:37:05 查看详情 -

通信技术试验卫星五号

2025-11-03 05:37:05 查看详情 -

长征五号B遥二运载火箭

2025-11-03 05:37:05 查看详情 -

亚龙湾五号度假别墅酒店

2025-11-03 05:37:05 查看详情

求购

求购