- 夏尔·皮埃尔·波德莱尔

- 首页

-

- 百科

-

- 发动机系统

-

- 夏尔·皮埃尔·波德莱尔

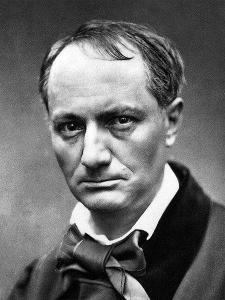

夏尔·皮埃尔·波德莱尔

人物生平

法国诗人。1821年4月9日生于巴黎。幼年丧父,母亲改嫁。继父欧皮克上校后来擢升将军,在第二帝国时期被任命为法国驻西班牙大使。他不理解波德莱尔的诗人气质和复杂心情,波德莱尔也不能接受继父的专制作风和高压手段,于是欧皮克成为波德莱尔最憎恨的人。但波德莱尔对母亲感情深厚。这种不正常的家庭关系,不可避免地影响诗人的精神状态和创作情绪。波德莱尔对资产阶级的传统观念和道德价值采取了挑战的态度。他力求挣脱本阶级思想意识的枷锁,探索着在抒情诗的梦幻世界中求得精神的平衡。在这个意义上,波德莱尔是资产阶级的浪子。

法国诗人。1821年4月9日生于巴黎。幼年丧父,母亲改嫁。继父欧皮克上校后来擢升将军,在第二帝国时期被任命为法国驻西班牙大使。他不理解波德莱尔的诗人气质和复杂心情,波德莱尔也不能接受继父的专制作风和高压手段,于是欧皮克成为波德莱尔最憎恨的人。但波德莱尔对母亲感情深厚。这种不正常的家庭关系,不可避免地影响诗人的精神状态和创作情绪。波德莱尔对资产阶级的传统观念和道德价值采取了挑战的态度。他力求挣脱本阶级思想意识的枷锁,探索着在抒情诗的梦幻世界中求得精神的平衡。在这个意义上,波德莱尔是资产阶级的浪子。

1841年,夏尔·波德莱尔被送出国旅行和巴黎文人艺术家交游,过着波希米亚人式的浪荡生活。原目的地为加尔各答,中途在毛里求斯等地停留,他拒绝继续旅行,与1842年2月15日回到法国,继承了父亲的10万法郎。1848年巴黎工人武装起义,反对复辟王朝,波德莱尔登上街垒,参加战斗。1851年,发表《酒与大麻精》。9月,发表散文诗《酒魂》。1855年,以《恶之花》的标题发表18首散文诗。7月,发表第一批散文诗《夜色朦胧》和《孤独》。1857年6月25日,诗集《恶之花》出版。奠定波德莱尔在法国文学史上的重要地位。这部诗集问世时,只收100首诗。1861年再版时,增为129首。以后多次重版,陆续有所增益。1864年2月7日和2月14日,在《费加罗报》上发表6首散文诗,标题为《巴黎的忧郁》。4月24日,夏尔·波德莱尔到达比利时的布鲁塞尔。5月~6月,在比利时做演讲,朗诵自己的诗作。尽管他厌恶这个国家和比利时人,他还是在比利时一直住了两年。1866年3月15日,夏尔·波德莱尔昏厥。3月22日~23日,他的病情恶化。3月30日,他右半边身体瘫痪。3月31日,《新恶之花》发表。7月2日,波德莱尔被送回巴黎。1867年8月31日,夏尔·波德莱尔死。9月2日,夏尔·波德莱尔被安葬在蒙巴纳斯公墓。1869年遗著《巴黎的忧郁》出版。 夏尔·皮埃尔·波德莱尔(5)

夏尔·皮埃尔·波德莱尔(5)

主要作品

| 作品名称 | 原文名 | 年份 |

| 《恶之花》 | Lesfleursdumal | 1857 |

| 《对几位同代人的思考,》 | RéflexionssurQuelques-unsdemesContemporains | 1861 |

| 《哲学的艺术》 | ||

| 《巴黎的忧郁,》 | LeSpleendeParis | 1869 |

| 《美学珍玩,》 | Curiosité,sEsthé,tiques | 1868 |

| 《给青年文人的忠告,》 | Curiositesesthetiques | |

| 《现代生活的画家,》 | LePeintredelaieModerne | 1863 |

| 《浪漫派的艺术,》 | L'artromantique | 1868 |

| 《一八四五年的沙龙,》 | Salonde1845 | 1845 |

| 《人造填堂,》 | Lesparadisartificiels | 1860 |

创作特点

| 作品名称 | 原文名 | 年份 |

| 《恶之花》 | Lesfleursdumal | 1857 |

| 《对几位同代人的思考,》 | RéflexionssurQuelques-unsdemesContemporains | 1861 |

| 《哲学的艺术》 | ||

| 《巴黎的忧郁,》 | LeSpleendeParis | 1869 |

| 《美学珍玩,》 | Curiosité,sEsthé,tiques | 1868 |

| 《给青年文人的忠告,》 | Curiositesesthetiques | |

| 《现代生活的画家,》 | LePeintredelaieModerne | 1863 |

| 《浪漫派的艺术,》 | L'artromantique | 1868 |

| 《一八四五年的沙龙,》 | Salonde1845 | 1845 |

| 《人造填堂,》 | Lesparadisartificiels | 1860 |

人物评价

夏尔·皮埃尔·波德莱尔(作者:古井)众所周知的事情是,波德莱尔的“颓废”或者“颓废主义”成为了他诗歌最重要的标签,而也有人说是波德莱尔第一次为文学艺术打开了“审丑”之门,这一点也坐实了波德莱尔对于象征派的先潮意义。这似乎也一定程度上印证了波德莱尔的一生必定是潦倒困苦而一如曾经有学者将其比喻为法国的杜甫,当然确实有一定的相似之处。

夏尔·皮埃尔·波德莱尔(作者:古井)众所周知的事情是,波德莱尔的“颓废”或者“颓废主义”成为了他诗歌最重要的标签,而也有人说是波德莱尔第一次为文学艺术打开了“审丑”之门,这一点也坐实了波德莱尔对于象征派的先潮意义。这似乎也一定程度上印证了波德莱尔的一生必定是潦倒困苦而一如曾经有学者将其比喻为法国的杜甫,当然确实有一定的相似之处。

波德莱尔自己曾说,从童年时期便有孤独感,这当然与母亲的改嫁并将自己寄宿的情况有关,波德莱尔甚至将此理解为宿命。当把自己的孤独感受如此理解时,生命便不得不呈现出一种悲剧色彩--一生都拼命的抗拒孤独,而一生却又不得不行路在孤独之中。这又好像我们人类与死亡的关系,一生都为了寻求更好地生存,而却终将走进坟墓,那么一个人,他每日与死亡相对,必定是可怕而可怜的。这却又好像波德莱尔与孤独的关系了。到了这种情况下,波德莱尔的诗人气质则被培养出来了。一种孤芳自赏、自我玩味的态度,一种因为被分离而诱发的纯粹的骄傲。

作为一个文学家的人,例如小说家之类,他必定是一个观察者。而诗人却略有不同,在观察的时候他必定要时时刻刻不忘自己,甚至有时候观察的对象就是自己。在对世界、对自身解构时,意识在原始的符号中穿梭游动,有时变幻成为手术刀,将自己架在手术台上,内脏躯体四散剥离。在这时,波德莱尔用自己观察者的眼睛去解剖,用自己行为者的眼睛去流泪;他甚至用自己的左手狠狠的剁向自己的右手。如果从这个角度去看波德莱尔,我们则可以对波德莱尔给予一定程度上的同情。

有理由相信,《恶之花》的结集出版应该与波德莱尔的经济拮据状况有很大的关系,波德莱尔试图通过这一手段对自己的经济状况予以改善,同时能够清还自己的债务。但是即便如此,波德莱尔对自己的形象仍然是一如既往的苛求,“带有一种英国式的简洁风格”,而“他的恭敬的举止常常近于做作的程度”。从这一点我们似乎也可以从波德莱尔诗中的那种拘谨的格式中有所斩获,而他对人与社会的反常性的理解和演绎似乎就更加能够来自于自己的生活状态。

阅读波德莱尔的诗集也足以洞悉作者背后的悲欢离合,但作品总归像一个牢笼,某种程度上也把诗人本人关了进去。通过阅读“波德莱尔笔下的波德莱尔”,我们便建立了将作者拯救出来的一个通道,在重读他那些不朽诗句的同时,更真切地认识诗人本身。

当一代人试图寻找他们的抒情诗人时,总是会勾起对游荡在巴黎街头的波德莱尔的回忆。在这个更加右倾、更资本主义化的时代,我们这一代人中的波德莱尔应是一个活在“真自我”和“所有人”之间的灰色人。

通过诗歌和人生际遇变化的对比,不难发现,波德莱尔的诗歌中的“否定性人生体验”是用忧郁、无聊、悔恨、烦恼、痛苦堆积成的现实,是众生溃疡的心灵,是现实中艺术的堕落和情欲的污秽。19世纪末20世纪初,精神上的压抑与惶惑不安,生活上的焦虑孤独空虚与无聊,肉体上的欲望沉沦,成为西方世界的普遍精神状态。波德莱尔心灵观照下出现的“人群”意象,使诗人的个人性体验上升为群体的生命体验。波德莱尔融入众人的孤独,又保持独立和清醒,从而真实表现众人的孤独体验。波德莱尔诗歌中的否定性体验所描绘的正是众人的世纪病心态,是差异性个体所体验到的众人生活的、恶浊的平庸现实,揭示世人包括自己心灵的阴暗与病态。

波德莱尔诗集一度被认为是淫秽的读物,被当时政府禁了其中的6首诗,并进行罚款。此事对波德莱尔冲击颇大。从题材上看,《恶之花》歌唱醇酒、美人,强调官能陶醉,似乎诗人愤世嫉俗,对现实生活采取厌倦和逃避的态度。实质上作者对现实生活不满,对客观世界采取了绝望的反抗态度。他揭露生活的阴暗面,歌唱丑恶事物,甚至不厌其烦地描写一具《腐尸》蛆虫成堆,恶臭触鼻,来表现其独特的爱情观。(那时,我的美人,请告诉它们,/那些吻吃你的蛆子,/旧爱虽已分解,可是,我已保存/爱的形姿和爱的神髓!)他的诗是对资产阶级传统美学观点的冲击。

社会影响

夏尔·皮埃尔·波德莱尔波德莱尔不但是法国象征派诗歌的先驱,而且是现代主义的创始人之一。现代主义认为,美学上的善恶美丑,与一般世俗的美丑善恶概念不同。现代主义所谓美与善,是指诗人用最适合于表现他内心隐秘和真实的感情的艺术手法,独特地完美地显示自己的精神境界。《恶之花》出色地完成这样的美学使命。

夏尔·皮埃尔·波德莱尔波德莱尔不但是法国象征派诗歌的先驱,而且是现代主义的创始人之一。现代主义认为,美学上的善恶美丑,与一般世俗的美丑善恶概念不同。现代主义所谓美与善,是指诗人用最适合于表现他内心隐秘和真实的感情的艺术手法,独特地完美地显示自己的精神境界。《恶之花》出色地完成这样的美学使命。

波德莱尔对象征主义诗歌的贡献之一,是他针对浪漫主义的重情感而提出重灵性。所谓灵性,其实就是思想。他总是围绕着一个思想组织形象,即使在某些偏重描写的诗中,也往往由于提出了某种观念而改变了整首诗的含义。

作为法国象征主义诗歌的鼻祖和现代主义诗歌先驱,波德莱尔身上还充溢着一种大胆的反叛精神。法国象征主义诗人兰波尊他为“最初的洞察者,诗人中的王者,真正的神”。波德莱尔认为:在每个人身上,时刻都有两种要求,一种趋向上帝,一种向往撒旦。对上帝的祈求或是对灵性的祈求是向上的愿望,对撒旦的祈求或是对兽行的祈求是堕落的快乐。

作为西方现代主义文学的先驱,波德莱尔用作品奠定了这一文学分支的基调:摒弃传统,独辟蹊径。他从自己的创作出发,在诗歌题材上大胆创新,选取城市的丑恶与人性的阴暗面,并且具有在声光和色的背后捕捉事物秘密的才能。他在习以为常的具象中,展现人生的各个层面。诗人拒绝把生活空虚地理想化,拒绝浮面的欢娱自足,他要返回存在的本质层次,因而把社会病态诉诸笔端。波德莱尔认为“丑恶经过艺术的表现化而为美,带有韵律和节奏的痛苦是精神充满了一种平静的快乐”,这是艺术的奇妙的特权之一。

人物思想

波德莱尔对象征主义诗歌的贡献之一,是他针对浪漫主义的重情感而提出重灵性。所谓灵性,其实就是思想。他总是围绕着一个思想组织形象,即使在某些偏重描写的诗中,也往往由于提出了某种观念而改变了整首诗的含义。

波德莱尔的美学原则直接影响了19世纪法国最有声望的象征主义诗人魏尔伦、马拉美、兰波例如.魏尔伦的诗歌强调音乐性:“万般事物中,首要的是音乐”;主张诗歌的朦胧性:“最可贵的是令人半醉的诗歌,模糊和明晰在诗中互相结合”。马拉美热衷于病态感觉,一味歌咏空虚、死亡和荒诞。兰波则是实践“声、色、味”交感理论的典范,他那首《彩色十四行诗》成为象征主义诗歌的奠基石。这些诗人在波德莱尔的基础上,进一步开拓了诗歌新领域,探索诗歌表现的新方法。[7]

19世纪的画家与理论家、诗人的关系密切,很多画家亲自写文章阐述自己的艺术理论,因此发起于文学领域的象征主义理论很快就渗透到了造型艺术中,波德莱尔的文艺理论提供给画家新的表现角度、扩大了绘画表现题材,绘画开始向“表现性”发展。象征主义艺术虽然与印象派同时产生,但是20世纪初的主流艺术超现实主义继承的是象征主义而不是印象主义,从这种意义上来说,象征主义艺术是西方绘画“现代化”发展的开端。[8]

波德莱尔不但是法国象征派诗歌的先驱,而且是现代主义的创始人之一。现代主义认为,美学上的善恶美丑,与一般世俗的美丑善恶概念不同。现代主义所谓美与善,是指诗人用最适合于表现他内心隐秘和真实的感情的艺术手法,独特地完美地显示自己的精神境界。《恶之花》出色地完成这样的美学使命。

词条图册

波德莱尔也反对崇古抑今,他认为“美”具有现代性,美就存在于现实的世界。当然,这种“美”是需要通过“应和”来发掘的,波德莱尔认为美存在于隐藏着的“另一个世界”,是上帝根据自己和天堂的形象创造和规定的,艺术家的作用就是用一种单纯、明晰的语言来说明这个更为真实的世界。然而要表现这个隐藏在现实之后的真实世界需要想象力的作用,“由于想象力创造了世界,所以它统治这个世界”,“是想象力告诉人颜色、轮廓、声音、香味所具有的精神上的含义。它在世界之初创造了比喻和隐喻,它分解了这种创造,然后用积累和整理材料,按照人只有在自己灵魂深处才能找到的规律,创造一个新世界,产生出对于新鲜事物的感觉。”这种想象力也不是凭空创造出来的,“好的想象力拥有大量的观察成果,才能在与理想的斗争中更为强大”,那些幻景也是从自然中提炼出来的,“记忆中拥塞着的一切材料进行分类、排队,变得协调,经受了强制的理想化,这种理想化出自一种幼稚的感觉,即一种敏锐的、因质朴而变得神奇的感觉。”波德莱尔把想象力建立在对客观世界的观察与分析之上,冲淡了它的神秘色彩,想象力就是借以表现现实世界与真实世界“应和”的工具。对象征主义画家来说,他们虽然都表现对现世的生活的态度,但都是通过赋予画面一定的意义来完成的,这种寓意或是明朗、或是隐晦。 [8]

波德莱尔的“美”也不等同于古典主义艺术家提倡的“完美无瑕”,很多“不美”甚至是丑陋的形象也进入波德莱尔的视线中。波德莱尔的影响就在于,将他视之为领袖的象征主义画家们绘画题材的扩大,画家不再专注于表现“美”的事物、美好的生活,甚至有些画家们开始尝试描绘一些“丑陋”形象—张牙舞爪的瘟神、面目狰狞的独眼巨人。 [8]

-

新款凯迪拉克XT4申报图曝光 丰田埃尔法新对手

2025-09-21 16:37:41 查看详情 -

皮埃尔·皮维·德·夏凡纳

2025-09-21 16:37:41 查看详情 -

福莱尔汽车 一个汽车标志上面蓝下面白是什么标志?

2025-09-21 16:37:41 查看详情 -

赛纳外形可以埃尔法改装吗

2025-09-21 16:37:41 查看详情

求购

求购