- 贵州精神

贵州精神

贵州精神

“不怕困难、艰苦奋斗、攻坚克难、永不退缩”的精神,这就是“贵州精神”!

详细背景

2010年正值春耕大忙季节,我国西南地区特大旱灾仍在持续。8个月来,经历了夏秋冬春四季连旱的贵州省,没有一场有效降雨,群众饮水愈发困难,大片农作物因旱绝收,全省进入抗旱最为关键的时期。[1]

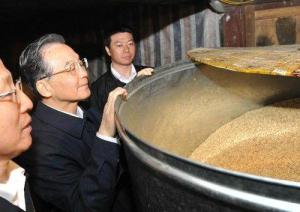

2010年4月3日至5日,中共中央政治局常委、国务院总理温家宝赶赴贵州旱灾最严重的黔西南布依族苗族自治州,先后到兴义市、兴仁县、安龙县,深入村寨,走访农户,慰问各族群众,到田间地头察看灾情,与干部群众共商抗旱救灾大计。这是2010年以来温家宝总理三下西南,检查指导抗旱救灾工作。

国务院总理温家宝在兴义市则戎乡

国务院总理温家宝在兴义市则戎乡

正是清明踏青的季节,本该嫩绿初吐的田地、山岗,由于干旱,只见一片焦黄,灰茫茫望不到边,更像是万木萧索的秋天。3日下午,当专机飞临兴义市上空时,温家宝透过舷窗,看到这样一幅景象,他神色顿时凝重起来。一下飞机,温家宝就乘车来到兴义市民航村七块地。这里是农业部小麦高产示范点之一,亩产达到800多斤。如今站在山岗上,放眼望去,高低不平的窝地、坡田上,大片麦苗干枯倒伏地上。

村民沈忠素正在田里拔麦子,脸上布满焦虑的神情。温家宝在她家的地头蹲下身子,掐下麦穗揉出干瘪的麦粒,扒开干燥的土壤察看墒情。他对陆续聚拢过来的村民们说,党和政府时刻惦念着你们,全国人民牵挂着你们。当前,要千方百计确保群众饮水安全,开辟新的水源,保障春耕用水。大家共同努力,一定能克服眼前的困难。乡亲们说,总理来了,我们心里踏实多了。

无情的旱魔,使灾区群众饮水十分困难。温家宝对此十分关心。每到一个村寨,他都要察看水窖存水情况,走进老乡家厨房掀开水缸看看。3日下午,温家宝来到兴仁县上坝田村。旱灾发生后,当地政府组织定期定量供水,吃水基本保证,村民们洗菜、洗脚的水都舍不得倒掉,用来喂猪。

温家宝嘱咐正在送水的消防战士,对老弱病残、鳏寡孤独,散居独居的群众,一定要优先供水。在村口,温家宝遇到了大学生村官崔烈菊。她向总理介绍了村里的生产生活和抗旱救灾情况。她对总理说,最大的问题是缺乏水利设施,有水存不住,希望总理帮助解决。温家宝听后笑着说:不是希望,你应该换个词,是“要求”!听到总理风趣的回答,村民们高兴地鼓起掌来。

农时不等人,旱区的群众千方百计抢种补种农作物。在安龙县纳赖村,温家宝走到地里与村民们一道施肥、浇水,种下小青瓜。他叮嘱正在指导抗旱的农技人员,要深入田间地头,加强抗旱技术推广服务,指导农民抢抓农时,赶雨播种,扩大间作套种面积。在兴义市丰都蔬菜基地,农民们告诉总理,收获了脱毒马铃薯后,正在抢种白菜。白菜收获后还要种水稻。温家宝对大家说,要立足小春损失大春补,只要有可能,就要抢种,不误农时,努力做到灾年少减收。

农时不等人,旱区的群众千方百计抢种补种农作物。在安龙县纳赖村,温家宝走到地里与村民们一道施肥、浇水,种下小青瓜。他叮嘱正在指导抗旱的农技人员,要深入田间地头,加强抗旱技术推广服务,指导农民抢抓农时,赶雨播种,扩大间作套种面积。在兴义市丰都蔬菜基地,农民们告诉总理,收获了脱毒马铃薯后,正在抢种白菜。白菜收获后还要种水稻。温家宝对大家说,要立足小春损失大春补,只要有可能,就要抢种,不误农时,努力做到灾年少减收。

温家宝还考察了兴义市万屯油菜基地,狮子山自来水厂以及天生桥一级电站。他指出,要充分利用现有水源,拉水送水、人背畜驮、打井找水、应急输水,绝不让一户群众断水。当前,春耕生产已进入关键时期。要迅速动员组织起来,尽力保育种、保育苗、保灌溉,扩大旱育秧和旱田作物面积,及时改种马铃薯、玉米、杂粮、烤烟等作物。

4月4日上午,温家宝来到兴义市绒窝村。在一户村民家的庭院前,他一边与村民们交谈,一边看着对面的窝斗山上天然林大面积死亡的情景。总理与大家现场商讨起水利建设和石漠化治理的治本之策。村民们你一言我一语谈了意见,随行的部长们也提了建议。

温家宝听后说,我们要把贵州的发展和贫困地区脱贫致富作为一件大事来抓,纳入西部大开发总体战略来考虑。要围绕“水”字做文章,大中小水库统筹考虑,水库、塘坝、水窖相互补充。做到有水存得住,没雨用得上。要把水利建设与生态建设、石漠化治理结合起来,三位一体,科学规划,统筹安排,加大投入,尽快实施。力争苦干几年,从根本上增强抗御自然灾害能力。

温家宝听后说,我们要把贵州的发展和贫困地区脱贫致富作为一件大事来抓,纳入西部大开发总体战略来考虑。要围绕“水”字做文章,大中小水库统筹考虑,水库、塘坝、水窖相互补充。做到有水存得住,没雨用得上。要把水利建设与生态建设、石漠化治理结合起来,三位一体,科学规划,统筹安排,加大投入,尽快实施。力争苦干几年,从根本上增强抗御自然灾害能力。

群山环抱之中的晏家湾水库,曾蓄水120万立方米,如今却是干涸见底。3日下午,温家宝走在龟裂的库底上,裂缝宽有15公分,深达80公分。当他看见对面大坝上聚集了闻讯而来的几百名群众时便走了过去,乡亲们迅速跑下坝来,围到总理身旁。

温家宝说,我来看望大家,与大家一起商议如何把当前的抗旱工作搞好,把长远的水利建设搞好。有各族干部群众的共同努力、有军民团结一心、有党和政府的坚强领导,我们一定能够战胜这场特大旱灾,并为长远发展打下基础。一个兴旺发达的贵州、一个能够抗御自然灾害的贵州一定能在我们手中建成。

考察期间,看到灾区干部群众团结起来,奋力抗旱自救,对未来充满希望,温家宝感到十分欣慰。

兴义市则戎乡是一个典型的喀斯特地区,山体裸露,怪石嶙峋,被称为贵州的“沙石峪”。4日下午,温家宝来到则戎乡冷洞村。这里干部群众砸石整地、在石漠化山崖上种植金银花的奋斗精神,给他留下了深刻的印象。

从2002年开始,冷洞村大力种植金银花,已发展到2200多亩,既固化土壤,治理了石漠化,还大幅度增加农民收入。村里办起了加工厂,成立了专业合作社。这次特大旱灾造成大片金银花死亡。然而,在旱灾面前,冷洞村的干部群众并没有屈服,他们创造了土制的“滴灌”的办法,将装满水的矿泉水瓶倒过来,用细钉子在瓶盖上戳一个眼,水流大小通过旋转瓶盖来调节,放在金银花树根部。在社会各界的帮助下,他们10天时间就收集了10万个矿泉水瓶。土制的“滴灌”起了大作用,已经抢救600亩金银花。在冷洞村边的山崖边,温家宝实地察看了“滴灌”的情况。他称赞道,这是群众被大旱逼出来的智慧。

兴义市冷洞村党支部书记朱昌国带领群众抢救金银花冷洞村的小麦已经绝收,但村里的水窖盛满了水,村民们的脸上仍是坚毅的表情,他们并没有被灾难吓倒。村支书朱昌国向总理讲述了冷洞村种植金银花和抗旱救灾的做法。

兴义市冷洞村党支部书记朱昌国带领群众抢救金银花冷洞村的小麦已经绝收,但村里的水窖盛满了水,村民们的脸上仍是坚毅的表情,他们并没有被灾难吓倒。村支书朱昌国向总理讲述了冷洞村种植金银花和抗旱救灾的做法。

从2001年到现在,他们走了三大步,第一步砸石造地,靠自己的双手一担一担把土堆起来,一块一块把石头垒起来,使每人有了2.5分水浇地,解决了吃饭问题;第二步兴修小水窖,解决吃水问题;第三步种上金银花,办起加工厂,解决“钱袋子”问题,村民的收入从600多元提高到2600元。朱昌国动情地说,没有这2.5分地,群众就没饭吃;没有金银花,群众就没有收入。这两件事是和我们的命连在一起的。

他的话深深打动了总理。温家宝说,我们的基层干部给我上了一课。冷洞村“不怕困难、艰苦奋斗、攻坚克难、永不退缩”的精神,就是贵州精神。这种精神比物质还要宝贵。无论是抗旱救灾,还是改变贵州贫穷落后的面貌,都需要这种精神。[1]

温家宝在兴义市冷洞村与当地干部群众交谈

温家宝在兴义市冷洞村与当地干部群众交谈

感受贵州精神

4月15日,“泛珠东盟·新南行记”粤桂滇黔党报跨省联合采访团一行来到冷洞村,实地感受这个从山旮旯里升华的“不怕困难、艰苦奋斗、攻坚克难、永不退缩”的“贵州精神”。

走进冷洞村,环视四周,群山林立。山头上,被干旱折磨得几近枯死的金银花已起死回生,一抹抹绿色生机正重新绽放。

是什么力量战胜了这里的旱魔?

一下车,记者们就迫不及待地来到了村支书朱昌国家。朱支书介绍了温总理来此视察抗旱救灾的情形和全村抗旱救灾情况后,记者们就向他频频发问。

“滴灌”金银花法最先引起了记者们的好奇。“朱支书,谈谈你当时是怎么想出这个‘滴灌’办法的?”广西日报记者贝为超发问。

沿着小路,记者们跟随朱昌国来到长满金银花的地块,看看滴灌法的奥妙所在。“这些绿茵茵的金银花就是靠打‘点滴’抢救过来的。”朱昌国轻轻拧转放在金银花株下的矿泉水瓶瓶盖,水流大小立即改变。他说,这种“滴灌”法,面积小,入土深,1公斤装的瓶子,一株放两瓶就可全部恢复。

记者们对金银花的收成问题十分关注。“朱支书,请问干旱对金银花的收成影响大吗?”春城晚报记者李继洪问。

“2002年开始种金银花,全村已发展到2024亩,年收入100多万元。现在正进入盛花期,用这种滴灌法,只要没彻底干死的金银花都可以救活。但再干下去,就会减产。”朱昌国回答,要是全部死掉再重新种植,至少要再等6年才能达到现在这个水平,一年按100万元计算,损失就是600万元。

站在一块用石头垒砌镶边的稻田上,记者们对建在水池上的田块大为惊奇。云南日报记者感叹:炸石造地与滴灌保苗一样使他们受到心灵震撼。如果没有持之以恒、战胜困难的勇气,是想不出这种好办法的。这是山里人的精神,不仅是贵州精神,而且是中华民族的精神。

群众的力量是无穷的。“滴灌技术,这是冷洞人民群众在抗旱实践中摸索出的一项创举。”采访团的记者们纷纷表示,现在正是抗旱救灾的关键时期,一定要把这个好方法尽快报道出去,为正在干渴中的人们带去福音。

兴义市“贵州精神”展示长廊在开展党的群众路线教育实践活动中发挥了教育作用,据则戎乡相关负责人介绍,自2010年以来,到冷洞村参观考察学习的干部群众络绎不绝,据不完全统计,截至2014年3月底共有近17万人次到则戎乡参观。2014年1至3月,单展览馆就有3万余名党员、干部、群众前来接受心灵的荡涤。

为弘扬和展示“贵州精神”,让“贵州精神”薪火相传,黔西南州委书记张政到兴义市南部喀斯特地貌突出的乡镇调研石漠化治理工作时,提出在兴义市则戎乡冷洞村、花郎村,敬南镇的水淹凼村、陇岸村,泥凼镇的老寨村等几个乡镇相连的村组,建一条50余公里的“贵州精神”展示长廊。通过在石山区建设涵盖思想、文化、科技、产业等内容的展示长廊,着力构筑精神高地,为实现后发赶超、冲出经济洼地,促进兴义市乃至整个黔西南州经济社会又好又快更好更快发展,提供精神动力和智力支持。

-

贵州省遵义市第九中学

2025-10-04 16:07:59 查看详情 -

贵州省6横7纵8联4环线高速公路规划网

2025-10-04 16:07:59 查看详情 -

贵州国台酒业有限公司

2025-10-04 16:07:59 查看详情 -

贵阳多彩汽车价格如何 贵阳多彩贵州城别墅售楼热线是多少?

2025-10-04 16:07:59 查看详情 -

贵州遵义汽车价格如何 遵义到成都的汽车票价是多少

2025-10-04 16:07:59 查看详情

求购

求购